《易經》在歐美

《易經》在法國......... 029

《易經》在德國......... 035

《易經》在英國......... 046

《易經》在俄羅斯及其他歐洲國家......... 060

《易經》在美國......... 063

《易經》在歐美的傳播,始于16 世紀前后傳教士入華傳教。其中,起決定作用的是大航海時代的到來。如果沒有大航海時代,只有“絲綢之路”的話,歐亞之間的交通不會如此便捷。

中國最先為西方人(確切地說是歐洲人)所知可能是通過“絲綢之路”。不過,“絲綢之路”上往來的更多是商賈,主要目的是通過經商獲取利潤,再加上那時候通兩種或多種語言的人不多,因此對于中外文化交流與溝通的記載很少。著名者當推威尼斯人馬可·波羅的游記《馬可·波羅行記》,和意大利傳教士鄂多立克的《鄂多立克東游記》,歐洲人從此知道東方有一個強大的國家。不過,那時候吸引歐洲人更多的是中國的豐饒物產、奇風異俗、異國情調以及富庶人民,而非中國的典章制度、文化和文明等。因此他們對中國依然處于一知半解的狀態。

隨著元朝的崩潰、中西交通的隔絕,歐洲人對中國的了解也趨于停頓,時間長達近兩個世紀。但是,資本主義生產方式的飛速發展刺激了中世紀末期西歐一些國家的欲望:首先是葡萄牙和西班牙,然后是荷蘭、英國、德國、法國等,都極力開拓海外貿易,擴大財源和勢力范圍。正因為如此,歐洲人從東、西兩個方向開辟航線,最終抵臨中國。當然,無論是達·伽馬,還是哥倫布和麥哲倫諸輩,當他們完成橫渡大洋的偉業之后,并未意識到一個孤立的、分散的世界歷史即將結束,取而代之的將是一個互相聯系的、完整的世界歷史。在兩大文明的交匯中,歐洲將走向中國,中國將走近歐洲。或者說,世界將走向中國,中國也將走向世界。

就這樣,西方人從注意中國的豐饒物產轉移到了注意中國的文化和文明,其中就包括四書五經等代表中國傳統智慧的經典。

從16 世紀開始,一直到20 世紀上半葉,歐美傳教士源源不斷、鍥而不舍地來到中國傳教,他們主要來自意大利、西班牙、葡萄牙、法國、德國、英國和美國等地,例如著名的“西來孔子”利瑪竇就是意大利人,理雅各是英國人,顧賽芬是法國人,衛禮賢是德國人,衛三畏是美國人,等等。

一個人到了一個陌生的地方,首先得找到適合自己居住并被異鄉人接受的方式。東亞、東南亞等國家的人種大多是黃種人,面容相似,要融入相對比較容易。但是,金發碧眼、鼻梁高聳、個子高挑的歐美人到了中國后,往往顯得鶴立雞群。而且開始的時候,來華的歐美人并不多,所以越發容易讓人看到,被人圍觀。為了能夠更快、更好地融入中國社會,為中國社會所接納,他們得采取種種辦法。例如,利瑪竇初來華時著僧袍,后來對中國社會有了更多感性認識后,他又棄僧袍而著儒服,進而閱讀中國經籍,與中國士大夫交往。最后,他認識到,儒家的經典是四書五經,儒家全體都研習這些書,除了對這些書的注釋外,其他任何言論都沒有權威性。這也是他選擇通過翻譯《易經》等儒家經籍來為他的傳教鋪平道路的原因,這就是中外(西)文化交流史上著名的“適應政策”。

《易經》作為 “群經之首”,在中國具有廣泛而深入的影響,它構成了中國文化深層結構的重要組成部分;在國外,尤其是在英語世界,《易經》也具有持久而深遠的影響。這具體表現為:自麥麗芝牧師的首部《易經》全譯本1876年出版以來,各語種的譯本層出不窮。由于英語在20 世紀逐漸成為世界性語言,所以英語譯本最多。重要的譯本有麥麗芝譯本、理雅各譯本、衛禮賢—貝恩斯譯本、蒲樂道譯本、夏含夷譯本、林理彰譯本、黃克孫譯本、茹特譯本、雷文德譯本、范多思譯本、戴維·亨頓譯本、赫仁敦譯本、艾周思譯本等。除了豐富多樣的譯本外,研究者不斷涌現,研究著作也層出不窮,從而使《易經》在哲學界、文學界、醫學界、科學界等近十個領域產生了重要影響。其中,尤其值得注意的是,英語世界的文學創作界有很多受《易經》啟發而創作出來的優秀文學作品,如美國著名科幻作家菲利普·K·迪克的《高堡奇人》和英國著名詩人李道的長篇組詩《變易》(Changing

)等,都深受《易經》的啟發并在英語世界產生了長遠而深刻的影響。德語世界里,諾貝爾文學獎得主赫爾曼·黑塞的《玻璃球游戲》也受到《易經》的影響。

利瑪竇墓(武波教授供圖)

《易經》在法國

在《易經》西傳的過程中,法國傳教士曾作出過卓越的貢獻。

康熙二十三年(1684),“太陽王”路易十四選派白晉、劉應、李明、張誠、洪約翰、塔夏爾6 位傳教士出使中國,行前被賦予“國王數學家”稱號。1685年,使團自布雷斯特起航。途徑暹羅(今泰國)時,塔夏爾被暹羅王留用。其余5 人于康熙二十六年(1687)抵達浙江寧波,康熙二十七年(1688)入北京。白晉與張誠二人被康熙賞識,隨侍宮中;其余3 人則分散至中國各地傳教。

從17 世紀起,法國就在漢學西傳史上扮演著重要角色。從17 世紀到20 世紀初,巴黎一直都是歐洲漢學的學術研究中心。1687年,《易經》的第一部西方譯本(附刻在柏應理所編輯的《中國哲學家孔子》這一部書中)正式在巴黎刊出,同年白晉首次抵達中國,白晉與其所創立的“索隱派”積極鼓吹《易經》研究,對《易經》在歐洲大陸的流行和發展起到了相當重要的作用。

柏應理是比利時耶穌會會士,受到剛從中國傳教回來的衛匡國的影響,也要求前往中國傳教。柏應理1659年抵達中國,在上海、蘇州、鎮江、淮安等地傳教,達23年之久。與柏應理一起,意大利耶穌會會士殷鐸澤、比利時耶穌會會士魯日滿、奧地利耶穌會會士恩理格等,奉法國國王路易十四敕令,合作翻譯《西文四書直講》,將《大學》《中庸》《論語》(缺《孟子》)譯成拉丁文,拉丁文書名為Confucius Sinarum Philosophus

,中文一般譯為《中國哲學家孔子》。這部書共412 頁,包括四個部分:(1)柏應理致法國國王路易十四的獻辭;(2)“導言”:論四書五經的歷史、要義、宋明理學等,歷朝歷代對四書五經的重要注疏,佛老和儒學之間的區別,《易經》六十四卦和卦圖之意義;(3)《孔子傳》,開卷即是孔子的全身像,為殷鐸澤所著;(4)《大學》《中庸》與《論語》的譯文,分別為39 頁、69 頁和180 頁,三書皆附注疏。最后附有柏應理編的《中國皇朝編年史》,以及柏應理繪制的中國15 省省圖、115 座大城市圖,以及耶穌會會士建立的近200處教堂標志。

書中還附有柏應理以拉丁文翻譯的《易經》六十四卦和卦義,不過柏應理的譯文用字十分冗長,例如他用44 個拉丁文字來解釋《易經·謙卦》第二爻6個字的爻辭:“六二,鳴謙貞吉。”《中國哲學家孔子》一書又于康熙二十七年(1688)出版法文節譯本《孔子的道德》;康熙二十八年(1689)再出版另一本法文節譯本《孔子與中國道德》。其中,《孔子的道德》于康熙三十年(1691)在英國出版英文節譯本。

不過,由于柏應理編這部書的目的是為了能在中國傳教,并為“禮儀之爭”的問題辯護,所以他在書中把中國描寫成完美無缺的文明、先進,是值得模仿的理想國家。這本書使歐洲人開始注意中國,歐洲掀起一股“中國熱”。像萊布尼茨在寫給友人的信中提到:“今年巴黎曾發行孔子的著述,彼可稱為中國哲學之王者。”萊布尼茨后來發現《易經》二進制原理時,也曾提到柏應理的這部著作。

對《易經》研究最為深入的是白晉及與他相關的“索隱派”。康熙皇帝曾下旨讓白晉研究《易經》,并將傅圣澤從江西調來與白晉一起研究《易經》。白晉認為《易經》是伏犧(伏羲)所撰,是世界上最古老的書籍。他也考慮到《易經》卦畫“蘊涵著一片將這個世界的所有現象還原為數字、重量和度量所代表的定量因素的鑰匙”。

白晉肖像

康熙三十八年(1699),和第二次來華的白晉一起抵達北京后,傅圣澤被分配至福建和江西傳教。康熙五十年(1711)被康熙召至北京,協助白晉進行《易經》的翻譯和系統而全面的研究,撰有《易經稿》。傅圣澤在中國生活22年,其中有10年在康熙身邊,博覽中國古籍,和白晉一樣相信在《易經》和《書經》等中國經典中,可以找到天主的啟示。傅圣澤認為中國古籍中的“道”和“太極”就是基督信仰中所崇拜的真神,而《易經》就是真神傳給中國人的玄秘經典。傅圣澤在康熙五十九年(1720)離開中國時,攜帶了近四千冊(種)中國古籍返回法國,全部捐給法國皇家圖書館,為法國及歐洲學者研究中國古典經籍帶來極大的便利。

馬若瑟是白晉邀請來的10 名法籍耶穌會傳教士之一,也是法國漢學家先驅之一。馬若瑟精研中國學術經典,曾用漢語著《經傳議論》十二篇,《易經》是其中一篇。此外,馬若瑟編寫了《漢語劄記》,此書不是一般的文法書,而是一本幫助歐洲人利用學習漢語來研讀中國經典的入門書。至于研讀中國經典的目的,當然是尋找隱藏在經典中的真理。馬若瑟另著有法文本《〈易經〉入門注釋》,編號為2720。該書詳細介紹其治易過程,第一章分兩部分,各有四篇文章,分別論述“乾”與“坤”;并對《易經》各卦分別進行論述,十分詳細。在此書中,附有馬若瑟在雍正六年(1728)寫給法國漢學家始祖傅爾蒙的一封信。信中說到,他曾將一篇關于《易經》的長篇手稿寄給了傅爾蒙。有人認為這長篇手稿即為此書。馬若瑟曾自述道:

我之所以要不顧一切寫這個注解,其最終目的,假如我能夠的話,無非是使世人了解到天主教和人類歷史是同樣悠久的,而且這個創造象形文字和編寫“經書”的中國人對成為人的天主(Godman)認識最為清楚。我親愛的朋友,這就是三十多年來一直在支持我和鼓勵我鉆研的唯一動機,舍此就毫無意義可言。

由上述文字,可以強烈感受到馬若瑟研讀漢學背后那股強烈而堅定的宗教熱忱。這些“索隱派”成員們為了從中國古籍中發掘天主教教義,努力鉆研中國古籍和語言文字的做法,終于引起其他耶穌會會士的批評。因為這些耶穌會會士認為,“索隱派”所作未免有些本末倒置,甚至牽強附會。最后法國教會及羅馬教廷對這些“索隱派”會士對中國經典的研究,尤其是鼓吹《易經》的做法感到反感,說他們是“著了《易經》的魔”。“索隱派”的《易經》研究于是被迫終止。雖然“索隱派”的《易經》研究畫下了休止符,但是他們所播撒的種子,卻使歐洲學人對《易經》的興趣得以綿延不絕地發展。白晉及其“索隱派”對西方易學的傳播和發展,亦可謂功不可沒。除白晉及“索隱派”外,尚有其他耶穌會會士對《易經》作了若干研究,劉應、錢德明、湯尚賢、雷孝思等便是其中的佼佼者。

康熙二十六年(1687),劉應抵達中國。他是與白晉一同抵達中國的第一批法國耶穌會會士,曾先后在北京、南京、廣州、陜西等地傳教。劉應精通漢語,廣泛涉獵中國古籍,對《易經》《詩經》《禮記》都有研究。劉應在雍正六年(1728)曾作《易經概說》,是最早對《易經》進行注釋的耶穌會會士之一。劉應的《易經》譯本附刻于宋君榮的《書經》之后刊行,頁碼是從第399 頁至436 頁。該書于乾隆三十五年(1770)刊行,后來被輯入《東方圣書》。該文對卦作了各種不同的解釋,認為卦的符號是伏羲所作,由于時代和作者不同,所以過去許多著作對卦的符號有不同闡釋。

錢德明是法國傳教士,通曉漢文、滿文,學識淵博。錢德明本人為天文學家和作家,錢德明能用法文、漢文以及滿文、蒙文等文字著書立說,是入華耶穌會會士中的最后一位大漢學家。錢德明對《易經》頗感興趣,曾考證《易經》卦爻辭史料,斷定中國紀年體古史比其他各國歷史的可信度高。錢德明通漢文、滿文,其精審與宋君榮不相伯仲,而淵博則過之。他著有多部論述中國的著作,其中的《中國古史實證》,乾隆四十年(1775)撰于北京,所依據的材料主要為原始啟示、《易經》之卦、《詩經》及《春秋》《史記》,其結論為中國紀年體古史較其他各國歷史為可信,應受學者重視。湯尚賢亦研究《易經》,雷孝思譯《易經》,頗利用其資料。雷孝思用拉丁文全譯《易經》,1736年完成,1834年和1839年由莫耳編輯后才出版。需要說明的是,龍伯格認為雷孝思是在1708年到1723年在馮秉正和湯尚賢的幫助下,翻譯這部經書的。

宋君榮是法國傳教士,于康熙六十一年(1722)來華傳教,乾隆二十四年(1759)逝于北京。在傳教過程中,對《周易》作了深入研究,并將之譯成法文,編著有法譯本《易經》等6 部漢學著作。漢學家雷慕莎認為:宋君榮是當時歐洲最精通中文之人,盛贊他是“18 世紀最偉大的漢學家”。宋君榮《書經》譯本完成于18 世紀40年代,但并未出版,乾隆三十五年(1770)才由法國學者德經增刪后出版。

法國傳教士中,對《易經》在西方的傳播貢獻最大的無疑是白晉。柯蘭霓指出,法國傳教士白晉在中國傳教36年,屬于少數深入探究《易經》的傳教士之一。白晉是十七八世紀間向歐洲學界大力鼓吹《易經》的西方易學家,稱得上是西方真正深入研究《易經》的研究者,也是易學在西方的出色傳播者,是西方易學先驅之一。白晉在《易經》的西傳史上扮演著承前啟后、繼往開來的關鍵性角色,對西方易學傳播的貢獻厥功至偉。

雷孝思:《易經》(拉丁文譯本)(卷一)扉頁

盡管白晉不像利瑪竇那樣被視為偉大的傳教士,但是在他那個時代,他卻因奉行“索隱主義”而名聞宗教界。“索隱主義”指的是一種注疏方法。該方法由白晉首創,受康熙帝的鼓勵和資助。“索隱派”的方法是經由考據、索隱的方式企圖從中國古代經籍、尤其是《易經》中尋找《圣經》的神諭、預言、教義以證明《易經》和基督教教義一致,其目的就是通過注釋中國經典(主要是儒家和道家經典)而在中國傳教,這在當時的歐洲被學者稱為“索隱派”,而白晉就是“索隱派”的鼻祖。為了反駁白晉等人的觀點,另一群法國傳教士則努力將《易經》翻譯或更好地意譯成拉丁語。《易經》在西方的解釋、翻譯與傳播,借此得到廣泛的發展。不幸的是,“禮儀之爭”時期,“索隱主義”被禁止,其結果就是“索隱主義”的方法逐漸被廢棄。

哈雷茲:《易經》(法譯本)扉頁

康熙二十六年(1687),即柏應理在巴黎出版《西文四書直講》的同一年,白晉首次抵達中國傳教,翌年抵達北京,深獲康熙皇帝喜愛。他更奉康熙之命,在康熙三十二年(1693)至三十八年(1699)之間,返回法國招募更多耶穌會會士到中國。白晉第一次對《易經》表示興趣是在康熙三十六年(1697)。這一年,他在巴黎楓丹白露寫的一封信透露了這一點。白晉在信中表示,盡管大部分耶穌會會士認為《易經》這本書充斥著迷信的東西,但他相信《易經》中存在中國哲學的合法原則——這些原則與柏拉圖或亞里士多德的哲學同樣完美。據法國耶穌會會士裴化行的說法,回法國期間,白晉曾于康熙三十六年(1697)在巴黎作了一次有關《易經》的專題演講,白晉在演講中說:

雖然(我)這個主張不能被認為是我們耶穌會傳教士的觀點,這是因為大部分耶穌會會士至今認為《易經》這本書充斥著迷信的東西,其學說沒有絲毫牢靠的基礎……中國哲學是合理的,至少同柏拉圖或亞里士多德的哲學同樣完美……再說,除了中國了解我們的宗教同他們那古代合理的哲學獨創多么一致外(因為我承認其現代哲學不是完美的),我不相信在這個世界還有什么方法更能促使中國人的思想及心靈去理解我們神圣的宗教。所以我要著手幾篇關于這個問題的論文。

在這段話中,顯然白晉一方面推崇《易經》,認為《易經》與柏拉圖哲學、亞里士多德哲學一樣是合理而完美的哲學;另一方面,白晉認為《易經》的義理與天主教的教義一致,這是打開中國人的思想及心靈并讓他們理解天主的唯一方法。在《康熙皇帝》一書中,白晉也說:“雖說康熙皇帝是個政治家,但他如果對天主教和儒教的一致性稍有懷疑,就決不會許可天主教的存在。”換言之,只要能證明中國古代經典與天主教義的內容一致,就可以讓康熙信仰天主教;康熙若能信仰天主教,那全中國都可以納入天主教的版圖。

在這種信念的推動下,白晉一生都努力在上古時代的中國經籍中尋找《圣經》教義。另一方面,作為一位數學家,白晉對易卦也頗為感興趣。白晉知道康熙皇帝喜好科學,便投其所好,用數學方法解釋《易經》,再從《易經》中尋找天主。白晉企圖通過揭示“數學中的神秘”,以證明中國祖先遺留下來的圣典——《易經》,其實與希臘、埃及猶太哲學中的神秘數學相呼應。白晉認為“在八卦中可以看出創世及三位一體之奧秘”,并認為“世上沒有比研究那包含真理而又如此難解的《易經》更能顯示中國人的心神是如何契合于基督教義了”。

白晉這種傳教方式顯然是利瑪竇“適應政策”的一種運用,帶著無限濃烈熱忱的宗教情懷作后盾。如白晉在1700年11月8日寫給萊布尼茨的信中說:

今年我曾經應用同樣的方法繼續對中國古籍進行研究,幸而有些新的發現……幾乎完整的一套圣教體系,即在其中……極大的神秘,如圣子的降生,救世主的身世與受死,以及他宣教的圣功(對世人)所起的重大作用,這類似預言性的表現,在珍貴的古代中國哲學巨著中,亦隱約有跡可尋。當你看到這無非是聯篇累牘的虛無與象征的詞語,或者真理新定律的識語時,你的驚奇程度當不在我下。

白晉等人之所以從中國經籍入手來在中國傳教,而且取得了不菲的成績,其原因當然是多方面的,其中中國士大夫對學經與傳教之間的關系無疑直接啟發了白晉等“索隱派”耶穌會會士。

自傳教士翻譯《易經》傳入法國之后,一直不斷有學者對其進行翻譯和研究,例如漢學家哈雷茲的法譯本《易經》,其他如華裔法籍學者王東亮、漢學家加瓦利、蘇蘭貝格、邊努、伐爾、埃德和塔爾泰等均有《易經》法譯本問世。目前,法國從事《易經》研究的學者,有國際影響的主要有兩位。其一是法國當代著名漢學家及哲學家朱利安(Fran?ois Jullien,舊譯余蓮、于連)。朱利安著有《內在之象:〈易經〉的哲學解讀》,他以王夫之為中心,通過卦的表征和神話模式的比較,朱利安得出的結論是神話跟超越有關,而《易經》的卦的模式則是內在性的顯露。朱利安進而探討這兩種不同思維模式的實質:“一種關注超越性的思想的特性試圖探究他者的他性(即他者何以真正地為他者并得以組成外在性),與這種對彼岸的開放相反,內在性思想的特性是試圖凸現他者內的所有能關聯起來的同一性的價值,讓它們運作起來。”他認為,統攝《易經》的思想是兩極運作的組合邏輯,從這種邏輯自然可以引出連續的互動性。“因此《易經》這本書的唯一的目的是向我們顯示內在于過程的連貫性。”其二是巴黎七大東亞語言與文明系的費飏(Stéphane Feuillas,1963— ),對宋易如張載的《正蒙》、邵雍的《皇極經世》、朱震的《漢上易傳》等研究尤精。

《易經》在德國

很有意思的是,對《易經》在西方的傳播影響最大的兩位,并不是《易經》的翻譯者和研究者,而是在各自領域里作出了杰出貢獻的科學家:一位是萊布尼茨,另一位是榮格。前者是德國哲學家、數學家,是歷史上少見的通才式科學家;后者生于瑞士,是國際著名的心理學家,與弗洛伊德并駕齊驅,他的理論和思想至今仍對心理學研究產生深遠影響。

《易經》最初之所以在歐洲學界乃至全世界具有很高的聲譽,關鍵在于萊布尼茨發明的二進制與《易經》之卦有著極為類似的關系,其中白晉又與萊布尼茨就《易經》多次通信,故而白晉與萊布尼茨在《易經》西傳史上留下了不可磨滅的影響。

關于白晉、萊布尼茨和《易經》之間的關系,學術界一直聚訟紛紜,至今沒有定論。有學者認為白晉對《易經》的研究直接影響了萊布尼茨,他們二人至遲從1701年開始就在書信往返中討論到伏羲、八卦及二進制的問題;白晉曾寄給萊布尼茨兩幅“易圖”:一幅是Segregationtable,即《伏羲六十四卦次序圖》;另一幅是Square and Circular Arrangement,即《伏羲六十四卦方位圖》,這幅圖可能是從衛匡國那里得到的;而衛匡國的易圖,則可能是采自朱熹(1130—1200)《周易本義》所錄邵雍(1011—1077)之卦圖。

萊布尼茨與白晉和《易經》的關系,其焦點就是他所發現的二進制是否受到了《易經》的啟發。一般認為,首先是白晉將六十四卦圖寄給萊布尼茨,萊布尼茨隨之受到六十四卦圖的影響,然后才發現了二進制。20 世紀初,歐洲漢學家們就萊布尼茨二進制算術是否受到《易經》的影響,開始了公開爭論。爭論之引發者是阿瑟·韋利,他在英國的一個雜志上發表了一篇文章,認為萊布尼茨二進制與《易經》有關。隨后激起很多討論,例如伯希和便反對韋利的這種說法,李約瑟也支持伯希和的意見,艾田蒲也持類似觀點。這是反對的一方,這一方對國內的研究有著持久影響。

另一方則認為《易經》,尤其是八卦圖和六十四卦圖對萊布尼茨發現二進制具有較大的影響,主要代表分別是Donald F. Lach、孟德衛(David E. Mungello)、J. A. Ryan和Frank J. Swetz等。

國內基本上也分兩派,一派認為萊布尼茨發現二進制便是因為受到《易經》中卦圖的啟發,以孫小禮等為代表;而另一派則持否定意見,以陳樂民、胡陽和李長鐸等為代表。

孫小禮認為《易經》的卦圖與萊布尼茨的二進制數表是一致的。她在文中還轉引了日本學者五來欣造的話來佐證自己的觀點,說:“萊布尼茨以0 與1表示一切數,《易經》以陰和陽顯示天地萬有,都是天才的閃爍。這東西方的兩大天才,藉著數學的普遍直覺的方法, 互相接觸,互相認識,互相理解,以至于互相攜手。在這一點上,萊布尼茨把東西兩大文明拉緊了。他的二進制算術和《易》就是象征東西兩大文明相契合的兩只手掌。”不過,隨著自己研究的深入,孫小禮對自己關于《易經》卦圖與萊布尼茨發現二進制的關系進行了修正。在1999年的一篇文章中,她明確提出,萊布尼茨在1703年研究《易》圖之前已經發明了二進制算術。陳樂民認為,萊布尼茨發明數學二進位制是有長期的豐富數學素養作為基礎的。更何況萊布尼茨的這些發明在前,得到八卦圖在后,只憑這點“時間差”,就絕說不上他是在《易經》的啟發下創造了“二進位制”。與陳樂民持類似看法的還有胡陽和李長鐸的著作《萊布尼茨二進制與伏羲八卦圖考》,為了說明問題他們還制作了一份“萊布尼茨與伏羲八卦圖歷史年表”。

萊布尼茨肖像

韓琦則認為,這是“西學中源”說的一個新佐證。他認為白晉研究《易經》和萊布尼茨研究二進制是同時進行的,有關萊布尼茨二進制受到白晉的影響這種說法是錯誤的。不過,他又肯定是白晉的《易經》研究促使了萊布尼茨把二進制和卦爻結合起來,可以作為“西學中源”的一個新佐證。

以上討論也許只是國人的一面之詞,我們可以看看西方學者對此的看法。萊布尼茨無疑是一位舉世罕見的通才式人物,除牛頓和達·芬奇外,歷史上罕有人能與其比肩。他對中國的了解以及對中國學術的理解在他那個時代是無與倫比的。盡管他未到過中國,但是他對中國的理解很深,就連那些在中國傳教的耶穌會會士都比不上他。新加坡南洋理工大學和美國芝加哥德保羅大學教授方嵐生(Franklin Perkins)曾說,萊布尼茨擁有廣博的關于中國的知識,他對孔子思想的詮釋盡管有嚴重缺陷,但仍遠超出其同時代人。孟德衛也曾說,萊布尼茨或許讀過或熟悉任何論述中國的重要書籍。

關于《易經》,萊布尼茨認為《易經》的卦圖是古代的二進算術。就這一問題,他曾與多位數學家和智者進行通信討論,其中包括法國著名學者卡茲和他的好友、德國學者坦澤爾等。

我們前面曾提到過,萊布尼茨與白晉和《易經》的關系,其焦點就是他所發現的二進制是否受到了《易經》的啟發。方嵐生的研究顯示,萊布尼茨覺得自己發現的二進制可能有利于傳教士在中國的傳教,便于1697年和1701年分別給閔明我和白晉去信說明這一發現;白晉恰好也在研究《易經》,看到萊布尼茨的來信,覺得萊布尼茨信中所描述的二進制與他看到的六十四卦圖非常類似,所以就將自己的看法寄回給萊布尼茨。萊布尼茨得到確認后,便于1703年將自己的論文《二進制算術的闡釋》投給巴黎科學院。

瑞恩認為,萊布尼茨六十四卦圖是科學的,但是如果萊布尼茨能夠研究邵雍的話,那么他就會發現自己所宣稱這一理論發現是錯誤的。其原因就在于,邵雍的系統只相當于原始科學,其中的卦圖并不是數字系統。顯然,萊布尼茨的算術二進制卻是一種數字系統,后來廣泛地應用于計算機科學。

與萊布尼茨不一樣,衛禮賢則是因為翻譯和研究《易經》而在國際易學界聞名遐邇。西方的《易經》譯本中,沒有譯本如衛禮賢譯本那樣享有如此巨大的國際影響。它以英、法、意、荷、西(西班牙文譯本就有墨西哥、阿根廷和西班牙三國版本)、丹麥、瑞典和葡萄牙等多國文字作了全譯或節譯。1990年在皮特哥茨出版的波蘭文本也是根據衛禮賢的德譯本轉譯的。

李雪濤評論說:“從實際影響來看,衛禮賢(或為尉禮賢)一生最大的成就無疑是他的《易經》德文譯本,這部花費了他近十年心血的譯本奠定了他在德語學術界的聲譽。他對《易經》的翻譯和闡釋,直到今天依然在廣泛傳播,并且得到了學術界的認可。從這個譯本移譯至英文的《易經》(后來同時在美國和英國出版)使他贏得了國際名聲。”

值得指出的是,跟理雅各的情況比較類似,衛禮賢翻譯《易經》也借助了中國學者的幫助。理雅各主要借助王韜,而衛禮賢則主要借助的是勞乃宣。衛禮賢認識勞乃宣是通過周馥這一中介。周馥是安徽建德(今安徽省池州市東至縣)人,曾于1902年至1904年任山東巡撫。周馥認為,即便是像衛禮賢這樣的西方學者或傳教士,如果沒有一位真正的中國學者幫助的話,就無法理解中國精神的深刻之處,只能了解中國文化的淺層。所以,他建議衛禮賢將中國的一些經典翻譯到國外去,讓外國人真正理解中國。

衛禮賢在中國的交游圈(部分)

衛禮賢像

周馥向衛禮賢所推薦的“真正的中國學者”就是勞乃宣。勞乃宣是河北廣平府(今河北省邯鄲市永年區廣府鎮)人,中國近代音韻學家,拼音文字的提倡者。《清史稿》(卷四百七十二,列傳二百五十九)有其本傳。

衛禮賢高興地接受了周馥的建議,決定拜其為師研讀并翻譯代表中國精神的中國經籍。對于衛禮賢聘請勞乃宣來青島主持衛禮賢組織的“尊孔文社”一事,勞乃宣在《清勞韌叟先生乃宣自訂年譜》(以下簡稱《自訂年譜》)中有說明:

癸丑七十一歲

春……山東青島為德國租借地。國變后,中國遺老多往居之。德人尉禮賢篤志中國孔孟之道,講求經學,故設書院于島境有年。與吾國諸寓公立尊孔文社,浼周玉山制軍來函,見招主持社事。適館授餐,情意優渥。日與尉君講論經義,諸寓公子弟,亦有來受業者。

正是在這一背景下,衛禮賢真正開始了研讀和翻譯包括《易經》在內的中國經籍。勞乃宣建議衛禮賢首先研讀和翻譯《易經》。勞乃宣認為,《易經》盡管不容易,但也絕不像通常大家所認為的那樣不可理解:

勞乃宣畫像

勞乃宣在《自訂年譜》中對衛禮賢的記載(部分),見《近代中國史料叢刊一輯》

事實是,這一活傳統幾近消亡。不過他(指勞乃宣)還有一位依然熟知這一古老傳統的老師,同時勞乃宣與孔子后代也是近親。他有一束采自孔墓的神圣蓍草,并依然通曉如何用其占卜未來的藝術,而這在中國現在已幾乎不為人知了。因此我們選擇《易經》來進行學習和翻譯。

關于勞乃宣幫助衛禮賢翻譯《易經》的全過程,在衛禮賢著的《中國靈魂》一書中作了詳細敘述:

勞老師建議我翻譯《易經》……隨之我們進行這部書的翻譯。我們準確地翻譯。他用中文解釋,我記筆記。然后我自己將其翻譯為德語。然后,我不看原文而將德語譯文又譯回到中文,他再對其進行比較以確認我的翻譯在各種細節方面都準確。隨后,我們又審視德語譯文以完善譯文的風格,這些都討論得非常詳細。最后,我又寫出三四種譯文,附上最重要的注疏。

勞乃宣《自訂年譜》中對他與衛禮賢翻譯《易經》一事還有相關記載:

甲寅七十二歲

青島……戰事起,遷濟南小住。又遷曲阜賃屋寄居……

……

丁巳七十五歲

……五月,奉復辟之旨,簡授法部尚書,具疏以衰老請開缺,俾以閑散備咨詢,未達而變作。曲阜令藍君告以得見逮之牘,勸出走。又移家青島,居禮賢書院,復與尉君理講經舊業……

……

庚申七十八歲

在青島……尉君以歐洲戰事畢,回國一行,期明年來。

我們從勞乃宣的《自訂年譜》中的一些記載可以得知,1913年(即勞乃宣《自訂年譜》中提到的癸丑年)勞乃宣舉家移居青島。主要任務有兩個:一是主持“尊孔文社”事宜,二是幫助衛禮賢翻譯《易經》。但是,時隔一年左右歐洲爆發第一次世界大戰,波及中國。于是勞乃宣逃到了濟南和曲阜等地躲避戰火。1917年勞乃宣又返回青島,繼續與衛禮賢合譯《易經》,一直到1921年去世。這段時間勞乃宣主要生活在青島,與衛禮賢一起研讀和翻譯《易經》。到1921年,《易經》的翻譯大體上已完成。

衛禮賢本為傳教士,但是有感于西方文化本身的不足,到了中國之后,深深為中國文化所吸引,認為以《易經》等為代表的中國文化正是醫治(糾正)西方文化之偏的良藥,所以矢志不渝地翻譯中國文化,并撰寫相關論著。其中,《易經》的德譯便是他最優秀的翻譯成果之一。

衛禮賢的《易經》德譯本本身在德國有非常大的影響,至今不斷再版。但是,他的這一部譯作之所以有如此大的影響,甚至后來取代了理雅各的《易經》英譯本而成為英語世界里的《易經》權威譯本,是因為國際著名心理學家榮格建議其學生貝恩斯夫人(Cary F. Baynes)將衛禮賢的德譯本轉譯為英語,出版時榮格還寫了“前言”。在“前言”中,榮格提出了著名的“同時性原理”。

榮格像

衛禮賢1924年的《易經》德譯本是全譯本,包括《易經》本經和《易傳》。第1 版印了3000 冊,1937年第2 版印至5000 冊,1950年第3版印至8000冊,1951年印至11000 冊,1956年 印至15000 冊,1971年 印 至32000 冊,1983年為87000 冊,到1990年印數高達122000 冊。1956年迪德里希斯出版社在杜塞爾多夫及科隆兩地印行一種袖珍本,書名為《易經、經文及資料》,從1973年起以“迪德里希斯黃本叢書”名義發行,由慕尼黑的漢學教授鮑吾剛作序(1990年第14 版)。這一袖珍本收錄了1924年衛禮賢全譯本的前兩篇,第三篇“傳”并未收入。衛禮賢1924年全譯本尚有下列幾種節寫本:魯道夫·馮·德利烏斯的《永恒的中國:精神的象征》,1926年在德雷斯登出版;巴克斯·貝姆德的《中國的占卜書易經》,1940年在克拉根福出版,1955年的新版又在慕尼黑和柏林兩地出版;馬里奧·舒柏特的《易經、變易之書》,1949年在蘇黎世出版。

衛禮賢:《易經》(德譯本)

貝恩斯夫人將衛禮賢的《易經》德文本轉譯為英文,1950年出版。重要的是,我們要記住,這是轉譯。貝恩斯是榮格的一個美國學生,在20 世紀20年代和30年代,她與丈夫貝恩斯一起翻譯了幾部榮格的著作。1931年,她又翻譯出版了衛禮賢德譯的《太乙金華宗旨》,英譯名為The Secret of the Golden Flower

,這部書論述的是17 世紀的中國內丹,榮格給這部譯著寫了“導言”。衛禮賢德譯的《易經》在西方世界之所以有如此大影響,貝恩斯夫人譯筆的貼切也是一個主要原因。她引入了理雅各的“經卦”(trigram,字面意義是“三畫圖”)和“別卦”(hexagram,字面意義是“六畫圖”),并使這兩個術語得以普及。在德語中,衛禮賢遵循“卦”的中文用法,而將“經卦”和“別卦”中的“卦”字譯為德語“zeichen”,而“zeichen”在德語中則表示“符號”(sign)之意。榮格請她翻譯衛禮賢的德譯《易經》,得到衛禮賢的熱切贊同。早在1930年之前,她就開始翻譯衛禮賢的德譯《易經》,但是她的翻譯工作時常被中斷。直到1949年才最終完成,1950年在紐約出版,1951年在倫敦出版。倫敦版本的版式尤其講究,但是《易經》經文拆分后被重編入三部分,很多材料重復了,與不同來源的注疏交織在一起,編排非常復雜。因此李約瑟將衛禮賢的德譯《易經》視為“一部漢學迷宮……完全屬于不知所云”。

1967年,貝恩斯夫人與衛禮賢的兒子衛德明合作編纂了第三版(最方便的版本)。衛德明當時是一位美籍德裔漢學家,是一位受人尊敬的《易經》評論者。他服膺父親對《易經》的詮釋,總是按父親的理解對《易經》進行評論。他清楚父親《易經》譯本完成后中國學者對《易經》的后續研究,但是考慮改變《易經》材料非常復雜的編排,他最終無心替他父親衛禮賢修改其德譯《易經》。

《周易》內容艱深晦澀,翻譯極其不易,但衛禮賢、衛德明父子薪火相傳,對《周易》的翻譯和研究,均作出重大貢獻。現今英語世界最通行的《周易》譯本之一,是貝恩斯夫人將衛禮賢德譯本(1924年第一次出版)轉譯為英語的英譯本。在英譯本中,有著名心理學家榮格為之作序,這篇序文已經成為中西文化交流史上具有重要影響的文獻。

著名甲骨學家董作賓為衛禮賢《易經》譯本題寫“周易”二字

衛禮賢的小兒子衛德明繼承了他父親易學研究的衣缽,發展了他父親的易學思想。一方面,貝恩斯夫人在將衛禮賢的德譯《易經》轉譯為英語時得到了衛德明多方面的幫助,在編輯其譯本時,衛德明對她的幫助也很大,而且衛德明還撰寫了英譯本第三版的“序言”;另一方面,衛德明也撰寫了多篇易學論文和著作,其中影響最大的可能就是其著作《易經八講》和《〈易經〉中的天、地、人》。前者是博林根基金會邀請衛德明所作的八次演講,主要講述了《易經》的起源、變易的概念、天地和上下等兩兩相對的根本原則、經卦和別卦、乾坤兩卦、十翼、《易經》的后期歷史和占筮之書等;而后者則是衛德明作的七次愛諾思講座,分別是時間概念、柔順的原則、人類事件及其意義、“自己之城”作為形成的階段、天地人間的互動、精神的漫游、象和觀念的相互作用七講。衛德明在博林根基金會所作的系列講座和受愛諾思基金會邀請所作的系列講座,討論的都是《易經》中的重要問題,由此可見衛德明本人就是卓有成就的易學家。

衛禮賢、貝恩斯:《易經》(英譯本)

德國學者勝雅律認為衛禮賢的譯著之所以取得如此影響,首先應歸功于瑞士心理學家榮格和德國作家黑塞。一方面,榮格的德裔女學生、心理學家貝恩斯夫人之所以會將衛禮賢德譯《易經》轉譯為英文,是因為榮格認為她有能力將如此重要的文本翻譯成英文,而且這一工作值得去做。另一方面,榮格在認識衛禮賢之前就已熟悉理雅各所譯的英譯本《易經》,認為理雅各的這一譯本“不大可用”,對于西方人了解這部高深莫測的書幾無可為;而衛禮賢的德譯本則準確得多,衛禮賢殫思竭慮為理解《易經》的象征意義鋪平了道路,因為衛禮賢抓住了《易經》的活生生的意義,從而使他的譯本達到的深度是關于中國哲學的任何單純的學院知識望塵莫及的。貝恩斯的英譯本收入“萬神殿叢書”,1950年以兩卷本在紐約出版,榮格以73 歲高齡為該譯本寫了序,充分體現了榮格的易學觀,對該譯本在西方世界的傳播起到了非常重大的作用。據相關資料,盡管后來另有更多的《易經》英譯本問世,但衛禮賢—貝恩斯所譯的《易經》迄今以各種版本在全球發行了近一百萬冊,影響深遠。榮格的易學觀還體現在他將易學思想運用于心理學中,發明了“同時性原則”這一概念,從而讓易學思想在西方更加深入人心。

衛禮賢、貝恩斯:《易經》(英譯本)

德國作家赫爾曼·黑塞是20 世紀的著名作家,曾獲諾貝爾文學獎。他對中國古典經籍非常感興趣,閱讀過多種經籍并將其中的一些思想運用到自己的創作中,例如《論語》《莊子》等。不過,黑塞最感興趣并對其創作具有持續影響的經籍主要還是《易經》。他為《易經》的預卜力量及其圖像所吸引,對此作了數十年的研究。在第二次世界大戰前,他為衛禮賢的1924年譯本寫了一篇十分有意義的評論文章。這篇文章發表于1925年9月30日的《新評論》上。黑塞認為《易經》是一本最古老的智慧和巫術之書,他對此作了深入的研究,并在其文學創作中參考應用,從其晚年的小說《玻璃球游戲》(1943年出版)一書中可以窺見他開拓了一個廣闊的天地。黑塞對《易經》的理解對20 世紀60年代的從美國的舊金山到荷蘭的阿姆斯特丹的一代青年都產生了深遠的影響。

在使西方廣大學者知道《易經》這本書方面,應歸功于衛禮賢。在德譯本中,他把“歌德和孔子相提并論”(赫爾曼·黑塞)。衛禮賢以藝術家兼詩人的筆法,對原著中詞義豐富的中文,找出恰當的德文來解釋。然而,正如評論所述,衛禮賢并不總是用同一個德語詞來翻譯漢語某一詞匯。有時他的譯文過于精細縝密,使中文原文中的很多涵義反而被摒棄了。還有,他的譯文是依宋代理學的路子來翻譯的,這只代表諸多《易經》傳統中的一種解釋。衛禮賢理解《易經》主要是根據“十翼”,即《易傳》,而不是根據《易經》的本經,因此基本上并不反映《易經》經文核心部分的真正原義。這些都是其不足之處。因此,在西方,由衛禮賢譯本傳播而形成對《易經》的理解,就不無偏誤之處了。

赫爾曼·黑塞

衛禮賢經由譯介中國經典和論說中國文化所產生的影響,真可謂深遠。且不論這種影響在廣義的西方世界是如何流傳的,僅就其時的德國語境來對他得思想史略加考察,著名德國作家、諾貝爾文學獎得主黑塞即對其評價甚高:

他(指衛禮賢)是先驅和典范,是合東西方于一身,集動靜在一體的太和至人。他曾在中國數十年潛心研究古老的中華智慧,曾與中國學苑英才交換心得,不過他既未喪失自己的基督信仰和打著士瓦本圖林根家鄉烙印的德國本色,也未忘記耶穌、柏拉圖和歌德,更沒有喪失和忘記他那要有所作為的西方式雄心。他從不回避歐洲的任何問題,不逃避現實生活的召喚,不受苦思冥想抑或美學至上的寂靜無為主義的蠱惑,而是循序漸進,終于使兩個古老而偉大的思想相交相融,使中國與歐洲、陽與陰、知與行、動與靜有機結合起來。所以才會產生他那優美動人的語言,就像由他翻譯的《易經》那樣——歌德和孔夫子同時娓娓而談,所以他才能對東西方這么多高品位的人產生如此魅力,所以他的臉上才會帶著智慧而和藹、機敏而諧謔的微笑。

除《易經》譯文之外,衛禮賢還著有其他一些有關《易經》的論文和著作,其中最著名的是《易經講稿:持恒與應變》。盡管我們通過他的德譯《易經》也可以窺見他的易學觀,但那畢竟不是他本人的著作,他的易學觀在表達時經常受到多方面的限制。《易經講稿:持恒與應變》這本書則比較集中地反映了他的易學觀。這本書中的四篇文章分別是他于1926年至1929年期間在法蘭克福所作的四組講座:“對立與友誼的政治學”“藝術精神”“變化中的恒定”“中國人關于死的概念”。在這些講座中,衛禮賢從《易經》中選取了一些文獻予以講解和引申、發揮他所要論述的那些主題。衛禮賢明確表示,他從事這一研究的目標有兩個:一是向現代西方人傳達中國傳統文化的內容與價值;二是揭示《易經》中所包含的普遍適用的智慧。

彭吉蒂指出,衛禮賢是一位赴華新教傳教士,但他將一生中的大部分時間都用來翻譯哲學文本。即便儒學在19、20 世紀之交日漸式微,衛禮賢還是翻譯了《論語》《孟子》《易經》《禮記》等古籍。衛禮賢的譯文質量頗高。根據鮑吾剛的判斷,這些譯文取得如此之高的成就,是因為它們填補了“一戰”后人們在精神上的空白,這堪比歌德在兩個世紀前重燃對中國的興趣時的體驗。譯文的成功也得益于他“無可指摘而又富于穿透力的語言——既適于傳教士的工作,又符合西方—基督教的用語習慣”。

為了紀念自己的祖父,衛禮賢的孫女貝蒂娜從2008年開始籌劃拍攝一部以衛禮賢為主角的紀錄片。該紀錄片于2011年完成拍攝,片名為《變易的智慧:衛禮賢與〈易經〉》。

目前,德國易學研究由德國國家科學院院士、德國埃爾蘭根-紐倫堡大學朗宓榭教授執牛耳。鄭吉雄指出,歐洲有專研宋代《易》的朗宓榭研究占卜《易》,聞名一時,頗有建立一個新典范的態勢,提出以“命理”(fate)、“自由”(freedom)和“預測”為主題的大型研究計劃。他已編著相關著作多部,例如《卜問未來:東亞的占卜理論與實踐》和《中國文學想象中的命理與預測》等。

《易經》在英國

《易經》抵達英國的時間比歐洲其他國家晚。不過,由于理雅各一個人高質量地翻譯了包括《易經》在內的中國“十三經”的大部分經籍,英國的易學研究在世界上曾獨樹一幟,輝煌一時。

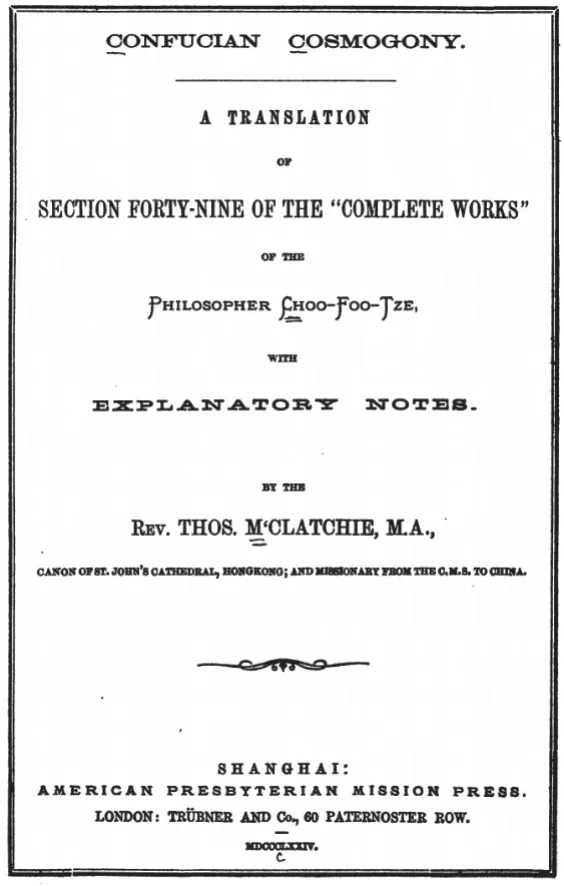

英語世界里最先翻譯《易經》的可能是理雅各,始于1854年;不過第一部公開出版的《易經》英文全譯本則出自麥麗芝之手,于1876年出版,比理雅各的《易經》譯本早出版6年,譯者是麥麗芝。麥麗芝在漢學界具有一定的地位,他不僅是《易經》英譯的第一人,同時也是英語世界朱子學的先驅,近期開始受學者關注,而且他還翻譯過《禮記》,可惜未譯完,也未出版。

麥麗芝牧師是英國圣公會海外差會的一名傳教士,根據相關資料,我們大致知道麥麗芝牧師的生平事跡:麥麗芝牧師1814年出生于都柏林,在都柏林大學的圣三一學院接受教育,并獲碩士學位;1844年加入英國圣公會海外差會后,旋即被派遣到香港傳教,任香港圣約翰座堂法政牧師;翌年又被派往上海傳教,任上海圣三一座堂法政牧師,直至1854年因健康原因而返回英國;1863年再度來華,在北京,除傳教外,還擔任英國公使館專職牧師;1865年改任設于杭州的英國領館牧師;1870年,他再次與英國圣公會海外差會取得聯系,居住在上海擔任英國圣公會海外差會干事,直至1882年退休。之后他返回英國定居,直至1885年辭世,享年70 歲。麥麗芝神父與四美神父是最早來華的兩位英國圣公會海外差會傳教士。

麥麗芝牧師為了配合傳教,寫了大量的文章,翻譯了多部著作,其中最有影響的便是關于《易經》的文章和譯著,主要發表在《教務雜志》和《中國評論》上。發表在《中國評論》上的有1872年第一卷第三期的《易經之象征》,1875年第四卷第二期的《儒家的宇宙起源論》和1876年第四卷第四期的《生殖器崇拜》;發表在《教務雜志》上的主要有《異教信仰》,共五部分,分別發表于第四卷、第七卷和第八卷上,《上帝之名》和《中文上帝之名》發表在第七卷上,《上帝》發表于第八卷上;而其譯著則主要在美華書館出版,分別是《易經》和《英譯朱子性理合璧》。

麥麗芝的譯著有兩部。第一部譯著是1874年出版的《英譯朱子性理合璧》,討論中國哲學的宇宙論問題,征引了《易經》及儒道諸子的許多著作;該譯本的底本為朱熹所著,在《御纂朱子全書》中屬于第四十九卷。麥麗芝翻譯了其中的“理氣”“太極”“天地”“陰陽、五行、時令”等篇,即《朱子語類》中的卷一、二、三,在篇后另附注釋。據麥麗芝自述,他翻譯《朱子語類》一方面是因為朱熹在儒學中的地位僅次于孔子,在詮釋和傳播儒家學說方面具有最權威的地位;另一方面是因為麥都思曾撰文說,研究朱熹對《四書》《五經》的撰述就更容易理解中國人的“鬼神”觀。當然,這是“術語問題”所導致的結果。麥麗芝估計接受了麥都思的這一觀點。

第二部譯著是1876年出版的《易經》,附有注釋和解說,在上海也由美華書館出版,不久又在倫敦的出版社Messrs. Trüber & Co.重版。麥麗芝的《易經》譯本在出版前還有一個小插曲。為了避免批評,麥麗芝在出版《易經》譯本之前撰寫了一篇題名為《生殖器崇拜》的文章。1876年1月,歐德理在《中國評論》上勉強地發表了麥麗芝的這篇文章。文章還附上了編輯的按語,表示發表這篇文章只為有人對此提出反駁。結果無人反駁。因此,幾個月后,麥麗芝的《易經》英譯本就在上海順利出版了。

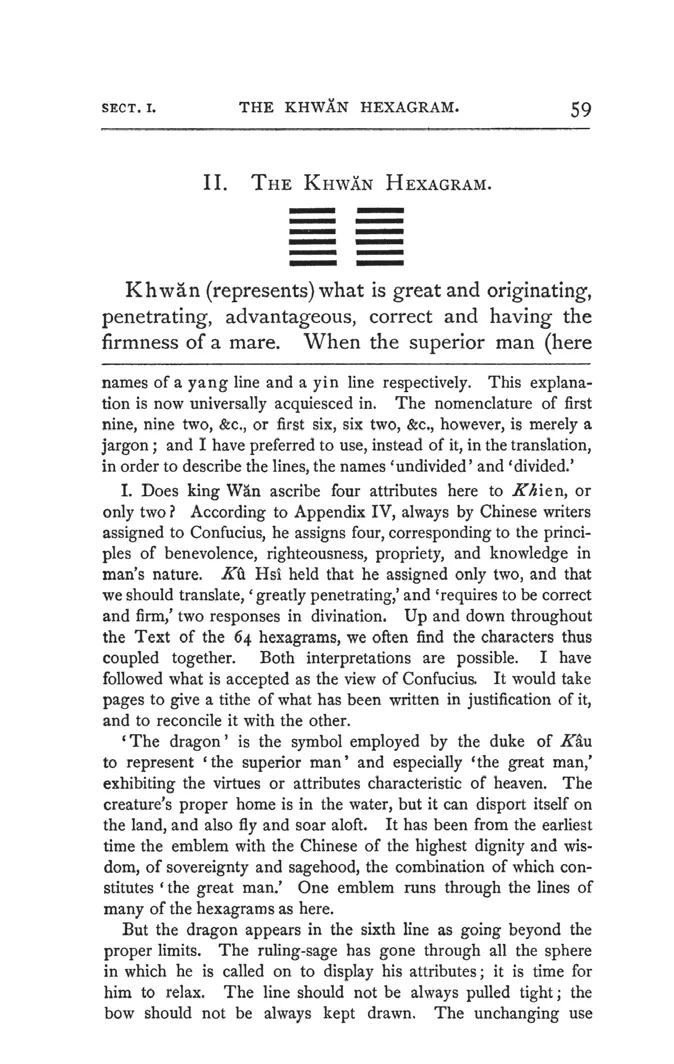

目前的《易經》通行本包括《周易》和《易傳》。《周易》分上、下經。《易傳》共有七種十篇,篇名分別為《彖傳》《象傳》《系辭傳》《文言傳》《說卦傳》《序卦傳》《雜卦傳》,其中的《彖傳》《象傳》和《系辭傳》都分上、下篇,總共十篇,故稱“十翼”。

麥麗芝所譯《易經》即按通行本《易經》的順序翻譯,《彖傳》《象傳》和《文言傳》分別插入到了每一卦的卦辭和爻辭之下。麥麗芝將“彖曰”譯作“文王說”,把“文言”譯作“孔子說”,把“系辭”譯作“孔子評論”,把“卦”譯作“diagram”,例如“說卦”譯作“A Treatise on the Diagrams”,顯然接受了中國傳統易學觀點,即認為伏羲創易,文王作八卦,而孔子作十翼。習慣上,一般把卦辭下面所附的《象傳》稱為“大象”,用來解釋卦辭,每卦只有一條;而將爻辭后面所附的《象傳》稱為“小象”,用來解釋爻辭,每卦有六條。麥麗芝并未對此進行區分,而將所有的《象傳》都譯作“周公曰”。

麥麗芝將《易經》意譯為“Classic of Changes

”(在正文中,麥麗芝將《易經》譯作“Book of Changes

”)。這兩個譯名至今仍在使用,可說是麥麗芝對此的一個貢獻。麥麗芝在翻譯《易經》前對《易經》和中國經籍已有一定研究,他自稱曾研究《易經》和其他中國經籍達25年之久,并撰有論文《〈易經〉之符號》《生殖器崇拜》和譯著《英譯朱子性理合璧》等,其易學思想集中體現在《易經》英譯本中的“序言”“導論”和譯文后的8個注釋及其相關易學論文里。他認為《易經》是反映異教徒哲學家的作品,而要翻譯和解釋這一類作品絕非易事。在研究異教徒的哲學系統時,尤其要注意探明異教徒哲學家們賦予在重要術語上的思想;稍有不慎,譯者就易于將基督教的意義賦予在這些術語之上,即“以西律中”。傳教士在翻譯中國經籍時尤其容易犯這種錯誤,即嘗試將中國的經典基督化,因為他們急切地想在這些著作中找到一些關于God 的信息。麥麗芝認為,如果沒有任何神話學知識而想翻譯《易經》或別的儒家經籍,無異于毫無神話學知識而去翻譯古希臘荷馬、古羅馬詩人維吉爾或希臘詩人赫西奧德。純粹翻譯《易經》不是毫無困難,但是要譯解其中的系統,如果沒有中國系統的相關知識,那是毫無可能的。只要中國學生繼續忽視比較神話學,那么《易經》對他們而言依然是未知的。他因此認為這是用于解開這本有趣經籍之奧秘的關鍵所在。

麥麗芝的《易經》譯文不是很可靠,加上他有關《易經》起源和性質的理論,因此招致了同時代人的強烈批評。根據麥麗芝的理論,《易經》起源于《圣經》所記載的大洪水時期,因此他認為這本書是從大洪水中搶救出來的,對古巴比倫人而言是非常重要的文本。他的譯文引起爭議的原因主要在于他試圖揭示《易經》某些章節中的生殖器象征。例如,《系辭傳》云:“乾,陽物也;坤,陰物也”,麥麗芝將其翻譯為:“Khien is themembrum virile

, and Khw?n is thepudendum muliebre

”。就因為這一類的解釋性翻譯,使得理雅各宣稱“讀到這樣的譯文,幾乎不可能不大聲宣稱真丟人!”

麥麗芝:《易經》(英譯本)乾卦

麥麗芝:《易經》(英譯本)扉頁

麥麗芝譯:朱熹《朱子語類》扉頁

不過,麥麗芝認為乾坤代表陰陽、男女的看法與中國著名史學大家郭沫若等專家學者的意見類似。郭沫若認為,從八卦的根柢我們可以非常鮮明地看出,八卦是古代生殖器崇拜遺留下來的:畫“一”用來象征男性生殖器(男根),將其分而為二用來象征女性生殖器(女陰),由此我們再演化出男女、父母、陰陽、剛柔、天地等觀念。由此,八卦得到了兩重秘密:第一重是生殖器秘密,第二重就是數學秘密。蔡尚思指出郭沫若明確認定八卦是生殖器的秘密,在他之前有錢玄同,在他之后有嵇文甫等。美國當代著名易學家夏含夷也撰文提出類似看法。夏含夷認為,在中國思想史上,《系辭傳》實處在過渡階段,一邊為《周易》注疏,將卦和經文所用的象征抽象化;一邊本身為經典,后來易學家又將其自身之象征抽象化,并舉《系辭上傳》第六章為例來說明他讀此象時,知其近取諸身,確為具體象征。乾為純陽,于身上即陽物之象;坤為純陰,于身上實為陰戶之象。陽物安靜未激之前,其形乃彎曲,故曰“其靜也專”;激動欲交之時,其形乃直立,故曰“其動也直”。陰戶安靜未激之時,其外陰部乃翕合,故曰“其靜也翕”;激動欲交之時,其外陰部乃辟開,故曰“其動也辟”。乾坤相交,大廣生焉,亦即陽物陰戶相接,萬物生焉。“一陰一陽之謂道……百姓日用而不知”,非指此更有何宜乎!此外,夏含夷還指出,宋朝的朱熹《周易本義》早已暗示兩性交接的說法。

有意思的是,用陶土做的生殖器在河南被發現,代表的是龍山時期的文化,而其中與祖先相關的書寫文字的雛形也通常被視為陰莖圖。李約瑟曾將乾坤二卦解釋為陰莖形符,并且說“這樣的解釋完全是古代中國的思維風格”。

麥麗芝的《易經》譯文出版后盡管有部分學者對其表示肯定,但是隨著時間的流逝,其影響只維持了幾年。其中的原因當然是多方面的:其一是因為麥麗芝理解《易經》的方式不符合中國的注疏和思維傳統;其二,更為重要的原因是他的譯文很快就被理雅各的《易經》譯文所取代,因為理雅各的譯文比他的更準確、更具學術意味。茹特就明確表示,麥麗芝的《易經》譯本出版6年后,理雅各的《易經》譯本在倫敦出版,很快就使麥麗芝的《易經》譯本黯然失色。

理雅各對麥麗芝的《易經》英譯的評論也不高,他表示他曾逐字逐句逐段地考察麥麗芝的《易經》譯文,卻發現沒有什么可供他翻譯《易經》時參考。盡管如此,如果我們細讀理雅各的《易經》譯本,可以發現麥麗芝的《易經》譯本對他的翻譯具有很大的啟發,至少讓他避免了與麥麗芝的一樣的誤譯問題。

綜上所述,在《易經》傳入英語世界的過程中,麥麗芝無疑起到了舉足輕重的地位。首先,他是英語世界第一位翻譯朱熹《朱子語類》的,盡管他僅翻譯了其中的第四十九節。不過,正是他從朱熹這一部著作中找到了理解《易經》的一種途徑,這種首創之功是不可忽視的;其次,他英譯的《易經》是英語世界第一部公開出版的全譯本,盡管他的《易經》譯本和易學成就并不高,在學術界沒有產生積極的反響,但他在英國《易經》研究的學術史上占有一席之地。尤其是他的《易經》譯本是《易經》英譯史上的第一部全譯本,這是無人能否認的。

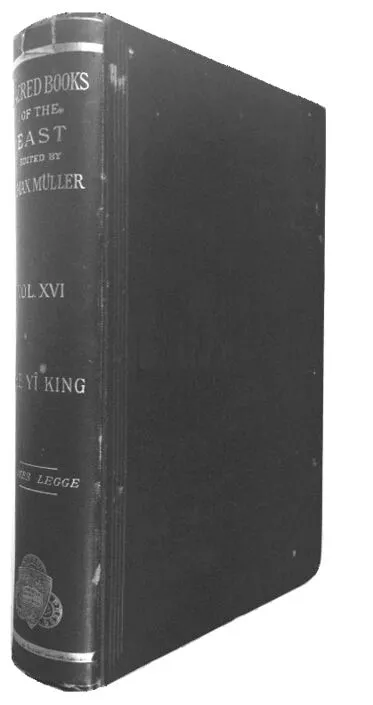

理雅各:《易經》(英譯本)

理雅各翻譯的《易經》是英語世界第一部具有權威性和典范意義的譯本。理雅各將中國經典《易經》等翻譯為英語,并以《中國經典》為總題而出版。他認為,這種經典是理解中國人心靈的鑰匙,并通過種種努力來對其進行系統“破譯”,從而將中國經典“呈現為整個人類文化遺產的一部分”。為了翻譯《易經》,理雅各前前后后共花費了整整27年的時間。理雅各第一次翻譯《易經》是在1854年,次年譯竣。不過,這一次翻譯出來的譯本,理雅各并不滿意,因為他自己認為還沒找到理解《易經》的線索。理雅各自述,1854年第一次翻譯《易經》時他希望自己翻譯時所用的英語就如漢語般簡潔,但是譯完之后發現,他翻譯出來的(英文)文字沒有句法上的聯系,而他自己說是因為他追隨了雷孝思及其助理將《易經》譯為拉丁文的做法;不過,他們的譯本幾乎無法理解,而他的也同樣如此;一直到他發現解釋的線索之前,怎樣克服這個困難不斷地縈懷在他腦際;他在翻譯所有其他中國經籍時都在無意識地實踐了一個事實,即漢字不是文字的表征,而是思想的符號,而它們的組合,并非代表作者之所說,而是代表著作者之所想。理雅各翻譯的《春秋左傳》于1872年出版,據他所言他只花了一年時間就完成這一部著作的翻譯,那么他翻譯《春秋左傳》就是1871年前后。聯系到《春秋左傳》中一個著名的思想就是“春秋筆法”,也就是我們通常所說的“一字以褒貶”“微言大義”等,所以可以猜想《春秋左傳》的翻譯對于理雅各獲得理解《易經》的線索是非常有幫助的。

理雅各:《易經》(英譯本)扉頁

理雅各:《易經·乾卦》(英譯本)

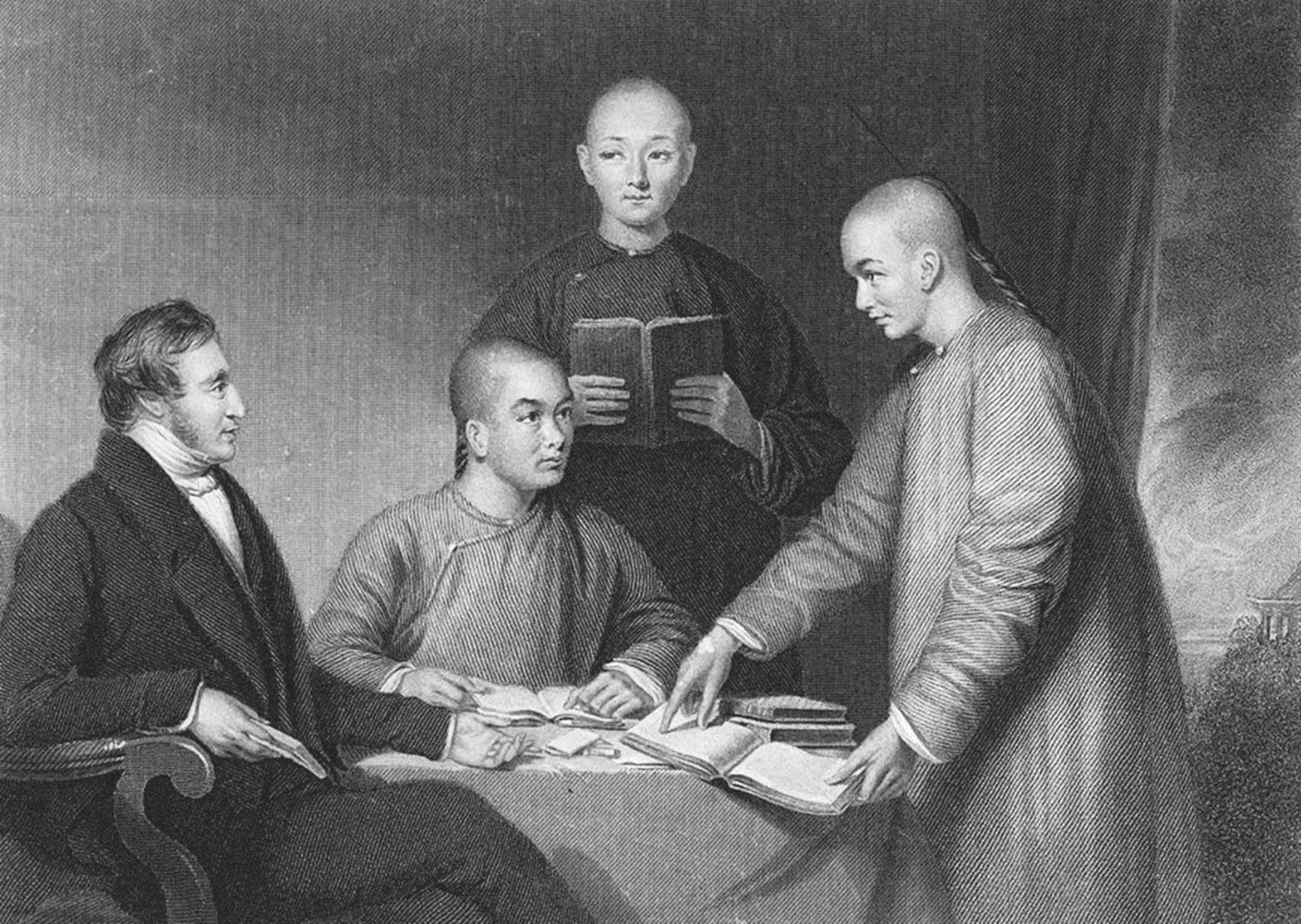

理雅各第二次動手翻譯《易經》是在返回英格蘭后,此次翻譯得到了中國學者王韜的幫助。1867年,理雅各請長假回英格蘭,邀請王韜同行。在這之前,他已譯完了《論語》《孟子》《大學》《中庸》《書經》和《詩經》等,并已著手翻譯《春秋左傳》,那是他翻譯整部“十三經”宏大計劃的一部分。王韜在《漫游隨錄》中說:“余至香海,與西儒理君雅各譯‘十三經’。旋理君以事返國,臨行約余往游泰西。佐輯群書。”15年后,理雅各才將《易經》翻譯完畢。1882年,《易經》收入由英籍德國學者繆勒主編的《東方圣典》,由牛津克拉來登公司出版。

《易經》的書名,理雅各取音譯,為“The Yi-king

”。之所以取音譯,跟理雅各所信奉的翻譯原則息息相關。理雅各信奉直譯的原則是:他將大部分富含中國文化特質的詞匯進行直譯,以保留譯文的異質性。當時他這樣做對他所翻譯出版的譯本在異域的接受可能制造了些許困難,但是從現在的狀況來看,這種方式卻是我們應該大力提倡的。因為只有這樣,中國文化的異質性才能為西方人所知悉,才能為世界知識的生產貢獻中華民族的智慧。理雅各翻譯《易經》在辭義和卦爻原理的理解和闡釋上,主要依循宋朝理學家的易注,但從他對“經”“傳”關系的處理看,他有自己的見解。他將“經”譯作“Text”,將“傳”譯作“Appendix”。在理解和翻譯《易經》時,他是將“經”與“傳”分開,強調如果不把“經”與“傳”看成各自獨立的兩部分,要正確理解《易經》是困難的。這里說的將“傳”與“經”分開,并不是將其截然分離;相反,“經”和“傳”構成了《易經》的全部,只是不能將“傳”合到“經”中去。“經”是“經”,“傳”是“傳”,兩者是一個事物的兩個組成部分,缺一不可,而不像中國傳統中所說的“依經附傳”或“經傳分離”。

理雅各的《中國經典》問世后,不斷得到學界的肯定。理雅各逝世后,其教友艾約瑟在《北華捷報》評價說:“他的目的是要揭示中國人的思想,展示人民的道德、社會和政治生活的基礎。這樣的工程實為罕見,也許一個世紀內是絕無僅有的……對于一個渴望了解中國文獻的人來說,接觸理雅各的譯本是最實在的事,學成了就是一大榮耀……他長期苦心經營的這些譯著里有豐富的事實,歐美人可以從中正確地評判中國,因為這里有流行的格言,有統治了文人墨客和市井百姓的思想,還有通過各個省份影響了每個圈子的原則。”湛約翰曾在《中國評論》上撰文評論說:“理雅各所翻譯的《中國經典》——《四書五經》——始于近30年前,標志著漢學史的一個新紀元。”

理雅各翻譯中國經籍的主要助手之一、中國學者王韜對他的評價頗具代表性:

先生(指理雅各)于諸西儒中年最少,學識品詣卓然異人……泰西各儒,無不延攬名流,留心經籍。如慕維廉、裨治文之地志,艾約瑟之重學,偉烈亞力之天算,合信氏之醫學,瑪高溫之電氣學,丁韙良之律學,后先并出,競美一時。然此特通西學于中國,而未及以中國經籍之精微通之于西國也。先生獨不憚其難,注全力于十三經,貫串考核,討流溯源,別具見解,不隨凡俗。其言經也,不主一家,不專一說,博采旁涉,務極其通,大抵取材于孔、鄭而折衷于程、朱,于漢、宋之學兩無偏袒,譯有《四子書》、《尚書》兩種。書出,西儒見之,咸嘆其詳明該洽,奉為南針。

理雅各之所以勝任這一項翻譯工作的原因當然是多方面的。不過,其中最主要的是四點:其一,他的特殊教育背景決定了他能勇敢地面對理解上的困難,以及其嚴肅的學術態度對待翻譯過程中所面臨的問題,這與他早年曾在《圣經》注釋方面下過比較深的工夫是分不開的;其二,理雅各選定《御纂周易折中》和《御制易經日講經義解義》為基本參考書,在遇到疑難時能夠廣泛參考各類中外文文獻,以求得出一種較為通達的解釋和譯文。在這層意義上說,理雅各的翻譯早已脫離了所謂“格義”的色彩,而進入了系統譯經的殿堂;其三,理雅各此前20來年的《中國經典》翻譯讓他能夠較好地把握《易經》的英譯;其四,自1854年他第一次翻譯《易經》到1874年他第二次翻譯《易經》,他感覺自己掌握了理解《易經》的線索(clue)。這些對他推出一部成功的《易經》英譯本而言,均是非常重要的因素。

理雅各之后,英國從事易學研究的學者要數蒲樂道最為知名了。據茹特介紹,蒲樂道為人和藹,是一位英國佛教徒,他的大半生住在中國或中國周邊地區(如泰國),踐行中國宗教。他的《易經》譯本頗具原創性,沒有嚴格的學術性,但較忠實。他的《易經》譯本影響也大,例如郝鵬就曾將其譯為荷蘭語,于1971年出版。

理雅各與三位中國助手(油畫)

蒲樂道特別提到衛禮賢的《易經》譯本,并將其與自己的譯本進行了比較。他說,他翻譯《易經》并不是為了與衛禮賢競爭,也不是衛禮賢譯本的翻版;他譯《易經》是基于一個與衛禮賢不同的目的。他的譯本除了比衛禮賢的譯本更短、更簡單外,與衛禮賢的譯本比起來還有其他一些不同:一者,蒲樂道的譯本中的“解釋性章節”只涉及這本書許多維度中的一維,那就是占筮;而衛禮賢的譯本在某種程度上說是一部教科書,說明經文是如何從卦圖(symbolic diagrams)衍生而來的;另一個區別是,蒲樂道自己認為他的譯文通常是可以理解的,而衛禮賢的譯文中許多段落不可理解,例如“Someone does indeed increase him; ten pairs of tortoises cannot oppose it”,或“‘Laughing words – ha ha!’ Afterward one has a rule”等。之所以譯出讓人如此難解的段落,部分原因是衛禮賢渴望完全忠實于原文,部分原因是衛禮賢沒有理解這些段落。當然,他也提到《易經》之所以難譯,其文體風格是其中的一個主要因素,因為《易經》的語言非常簡潔(terse),因此語義較模糊,翻譯起來就有多種選擇。

閔福德:《易經》(英譯本)

在《導論》部分,蒲樂道說自己翻譯《易經》的目的是譯出一部用盡可能簡單的語言卻能清晰地指導如何進行占筮的作品。這樣一來,講英語的任何人,只要他想真誠而理智地研究它,就能將其作為絕對可靠的方法用來趨利避害。他接著說,當然這不是一本普通的命理書,用來預測未來并讓我們不采取任何行動而被動地等待命運;事實上,《易經》這部書的作者們并不認為未來的事件不可改變,而傾向于讓人遵循一般的趨勢。它并沒有嚴格的預言,它只根據對各種宇宙力量的相互作用的分析而提出建議,建議的不是什么會發生,而是根據或避免既定的事件應該采取什么措施。它有助于我們構建自己的命運,避免災禍或使其最小化,從而使我們從任何可能的狀況中都受益。總而言之,《易經》這本書是獻給那些珍視德行與和諧而不是珍視利益的人的。

蜚聲國際的國學大師饒宗頤為閔福德英譯《易經》題簽

蒲樂道的《易經》研究在英語世界或西方世界,其突出意義就在于它并不是一種學術翻譯,而是實用性翻譯。國際著名科學史專家席文指出,蒲樂道的《易經》翻譯是用于占卜的,而且他翻譯《易經》是因為他覺得衛禮賢的《易經》翻譯很多時候不清晰,不便于使用。

他翻譯時參考了很多當代易學家如李鏡池、屈萬里和高亨等的易學成果,這也是他的譯本在20 世紀后半葉能夠與衛禮賢—貝恩斯譯本和理雅各譯本比肩的深層原因。因此,蒲樂道的譯本在英語世界也就有了自己獨特的地位。

此后將近50年,英國沒有很好的易學研究學者出現,一直到2014年閔福德翻譯出版了新的《易經》譯本。

2014年10月30日,由世界知名漢學家閔福德譯就的《易經》由企鵝出版社旗下的維京出版社出版,收入企鵝經典叢書。該書于2015年12月又推出了豪華精裝版。由于譯者與出版社均名聞全球,這一譯本的出版很可能將在英語世界或西方再次掀起一股《易經》熱。

閔福德從接觸《易經》到最后翻譯《易經》包括許多因緣,其中有四件事值得提及,那就是早期接觸《易經》、受企鵝出版社邀請翻譯《易經》、試譯《易經》和相關文獻以及參與大型國際翻譯合作項目《五經》。了解閔福德的翻譯緣起及其《易經》研究背景對于我們進行中國文化對外傳播具有典型的借鑒意義。

他接觸《易經》,最早是在澳大利亞國立大學師從柳存仁教授時,柳存仁曾引用《易經》內的字句鼓勵閔福德;而且,閔福德認為《易經》是一本非常奇特的書,過去40年來,他面對一些重大決定時都會參考它,以此了解自己的處境,并思考未來的方向。

閔福德坦言,是企鵝出版社主動邀請他翻譯《易經》的,那時他剛剛完成《孫子兵法》的翻譯并出版。據管黎明介紹,2002年《孫子兵法》英譯本出版時,有人在采訪時提到《易經》,結果出版社很快就向他發出邀約,希望他能翻譯一部完整的《易經》,將這部中國經典呈現給西方讀者,于是雙方就簽訂了翻譯合同,這部作品的翻譯持續了整整12年。

在閔福德的《易經》英譯本出版之前,國內外已經出版的英譯本有一百多種,如果加上其他語種的話,估計有幾百種之多。在亞洲,《易經》主要傳播至日本、韓國、朝鮮、越南、新加坡等國家。而在西方,則主要傳播至英國、法國、德國、俄國、美國、意大利、奧地利、葡萄牙等國。西方《易經》翻譯史和研究史,肇始于法國耶穌會傳教士金尼閣,其后輩柏應理匯編了《中國哲學家孔子》(也稱《西文四書直解》)。此外,萊布尼茨、雷孝思、麥麗芝、理雅各、衛禮賢、榮格、孔士特和司馬富、夏含夷等眾多學者都為《易經》在西方的傳播與接受作出了貢獻。

盡管西方有如此多的《易經》譯本和研究著作出現,但是閔福德的《易經》譯本自有其自身的意義。通過細讀閔福德的《易經》英譯本,其翻譯思想可以歸納為“忠實原著,貼近讀者”,而其翻譯策略則主要可概括為:追溯本義、秉承直譯、充分發揮譯者主體性。

首先,追溯本義。追溯本義主要體現在兩個方面。一是針對《易經》通行本和《周易》古經,采用不同的翻譯,以突出其本義。對于卦名的翻譯,《易經》通行本中的第一卦為“乾”卦,表示“天”之義,所以譯為“Heaven”;而《周易》古經中則為“倝”,表示“日出”,所以閔福德譯為“Sun Rising”。閔福德還提到,翻譯時,由于古漢語本身內在具有含混的本質,所以每一個表示卦名的字符均有多重解讀的可能性,可以表示很多事物,例如第一卦可以分別指代星群、天和太陽,而在馬王堆的帛書《易經》里這一卦則是“鍵”,一般有“bolt”或“linchpin”之義。而且,閔福德繼續指出,正是《易經》可以同時表示許多不同事物,這種多變性是古漢語具有很強的模糊性的早期表現,很多個世紀以來中國哲學和詩學傳統據此而得以演進。

其次,秉承直譯。在具體的翻譯中,閔福德的基本翻譯策略是直譯,因為他信奉四海之內“人同此心,心同此理”,并將此作為自己的翻譯信條。盡管翻譯時他通篇采用直譯的方法,不過也偶有無法直譯之處。遇到這種情況,閔福德則對此進行說明,或引用中外易學家的論述來佐證自己翻譯的恰當,或是直接對此進行詮釋,根本目的就是要讓西方讀者能夠較好地理解他所翻譯的《易經》。

綜而論之,閔福德英譯《易經》的翻譯思想有如下三個主要特點:(1)貼近原著,方便各類讀者的閱讀。因為這本書提供了各種各樣的信息,包括全書開篇有一篇導論,而書中的兩個部分“智慧之書”與“青銅時代的占筮”前也有兩篇導論,解釋如何占卜,解釋伏羲卦序、六十四卦表、分類的詳注書目、中國和西方對《易經》進行注疏和研究的學者列表等。因此,艾周思認為,任何對《易經》有特殊興趣或對中國文化有著興趣的讀者,都能從本書中獲益良多;(2)閔福德的《易經》英譯不同于理雅各和衛禮賢的翻譯,因為他們兩人都有中國學者做助手,都反映了宋代程朱學派的思想,衛禮賢更是帶著濃重的德國理想主義和榮格心理學的色彩;也不同于孔士特和夏含夷專注于周朝《易經》原文的做法,更不同于林理彰只翻譯《易經王弼注》的方法,他認為《易經》既是一部“智慧之書”,也是一部“青銅時代的占筮”,同時也是一種游戲,所以他的翻譯采取上述方法,將全書分為兩部分,而且兼采中國學者和西方學者的解釋與注疏;(3)信奉“信、達、雅”,追求“化境”。劉紹銘曾指出,閔福德認為嚴復的“信、達、雅”三律,扼要切實,永不會過時;若要補充,或可從錢鍾書說,再加一律:“化”。與以前的翻譯一樣,閔福德在翻譯《易經》時同樣信奉“信、達、雅”,追求“化境”。

作為資深的中國文化譯者,閔福德的易學思想主要在具體的翻譯實踐、譯本的《緒論》、相關評論和內容的編排上得以體現,可以概括為五點易學思想內涵:

第一,他認為《易經》本為卜筮之書,后來才成為智慧之書。閔福德開宗明義地指出,中國經籍《易經》的根源就在于古代的占卜;而且在《導論》部分,他專門設置了《從占筮到智慧之書》一節,闡述《易經》如何從遠古的占筮經過《十翼》等注疏而逐漸成為中華民族的核心經籍,并且指出閱讀或者引用《易經》能夠觸及中國人的心靈,而《易經》中的陰陽、道、孚和修養等,一直到20世紀都幾乎占據了每一個中國思想家的頭腦。盡管如此,閔福德在全書的編排上卻并非如此,而是相反:第一部分是翻譯并詮釋作為《智慧之書》的《易經》,第二部分才是作為《青銅時代的占筮》的《易經》。

第二,他翻譯時決定還《周易》古經以本來面目。閔福德指出,這部書的第二部分將回溯到更早的時期,那時候還沒有儒家、道家、新儒家和其他任何哲學詮釋,這主要反映在本書的第一部分;將注釋都從《周易》古經中剝離開了,只翻譯并詮釋“彖傳”和“爻辭”。由此一來,現代讀者便可以直接接觸未經修飾的意象和象征。《周易》古經誕生之時,正是(先民)占筮、獻祭和薩滿依然活躍之時,直接質問宇宙。因此,他認為《周易》古經能夠提供現代讀者—咨詢者見識古人如何看待并體驗這個世界的一種潛在可能,而且極少數書能夠做到這一點。基于此,如果要參考其他材料的時候,閔福德堅持主要使用早期的材料,例如《詩經》和《楚辭》等;為了掌握《周易》古經的讀音,他主要參考著名瑞典漢學家高本漢的著作《漢文典》。為了與通行本相區別,閔福德特意請友人、臺灣藝術大學廖新田教授為他撰寫了《周易》古經的六十四卦卦名。根據閔福德參考過高本漢的巨著《漢文典》可以推斷,他認定《周易》古經的第一卦卦名是“倝”,讀音為“gan”(按照韋氏拼音,則拼為“kan”),表示“日出”之義。

通行本《易經》的第一卦與《周易》古經的第一卦從字形和意義上都是不同的,前者代表“天”,而后者只是象征“日出”;“彖辭”也不一樣,前者是“元亨利貞”,而后者是“元享利貞”。將后來的注疏剝離了之后,閔福德認為“貞”就是“貞問”或“占卜”之意,所以他將其譯為“augury”或“divination”,從而還《周易》古經以本來面目。

第三,他認為《易經》是中國文學之源。閔福德指出,《易經》經文具有詩意這一方面被忽略了。事實上,《易經》正是一部文學作品,是中國文學傳統最早也是最深的源泉之一,常常被引用和提及。跟《詩經》一樣,《易經》最早的文本包含著口頭的、程式化的材料,那時候文字、文字—魔術和文字—音樂之間緊密相連。閔福德的這種認識,是受了孔士特的影響。孔士特注意到了《易經》中一些詞匯的重復性和程式化性質,而且他還注意到《易經》如果用古音來誦讀的話,很多現在聽起來不押韻的在古代是押韻的,例如音“yu”(如“羽”“雨”)與“ye”(如“野”)押韻,音“yuan”(如“淵”)和“shen”(如“身”)押韻。由于這種原因,閔福德在翻譯這一類句子的時候,他傾向于保留原來的韻腳,例如他將《詩經·旱麓》中的“鳶飛戾天,魚躍于淵”翻譯為:

Falcons fly

In the sky;

Fish leap

In the deep.

從以上文字的翻譯來看,我們可以深切地感受到閔福德對于《易經》文學方面特質的保留,這是他易學思想的表現之一。

第四,他翻譯時綜采多家,特別推崇全真派道士劉一明(1734—1821,號悟元子)的《周易闡真》。

閔福德對于易學的理解并不執于一家一派,而是綜采多家,什么最有助于讀者理解,便采用哪種解釋。他明確表示,歷史上有無數易學家的注釋,但是他并未蹈襲任何派別的注釋,而是采用隨文注疏的方式,將所有有助于當代讀者理解的注釋都匯集在一起。這一點與林理彰只采用王弼的注釋是完全不一樣的。當然,因為劉一明的詮釋對他很有啟發,所以節選了很多劉一明的注疏。閔福德服膺的既不是理雅各和衛禮賢推崇的宋易(以朱熹為代表的),也不是林理彰追隨的漢易(以王弼為代表),而是清代劉一明的全真易。

第五,他特別強調《易經》的實用性。通觀閔福德的《易經》英譯本全書,可以看到他特別強調《易經》的實用性。這主要表現在書中的兩個部分:“如何用《易經》占卜”和“致謝”中。

在“如何用《易經》占卜”部分,閔福德貞問自己翻譯《易經》是否及時。通過八個步驟予以解釋:提出問題、得到卦、注意這一卦及其結構的問題、解讀這一卦、注意由這一卦而得到的變卦及其結構的問題、解讀得到的變卦、關于這兩個卦、得出結論。而在“致謝”中,可以清楚地看到,《易經》的精髓已經深入到閔福德的深層文化結構中,例如他非常自如地將君子、孚、誠、既濟、應、未濟、利見大人、貞、厲、德和兇等易學核心語匯和思想都融入到自己的“致謝”中去了。

毫無疑問,閔福德推出的《易經》是一部相當成功的譯本,必將引起世界范圍內的“《易經》熱”乃至“中國文化熱”。閔福德所譯的《易經》之所以能有如此高的成就,當然有多方面的原因,其犖犖大者可歸結為如下四點:第一,他高超的漢語水平,以及完美的母語能力,是這一成功的必要保證。正如李歐梵所說:“從霍教授的譯筆中我悟出一個道理:翻譯中國文學古典名著,非但中文要好,‘漢學’訓練到家,而且英文也要好,甚至更好!英國的譯界前輩韋利即是一例,他并非漢學家,所以對中文原典的了解或有瑕疵,但他的英文絕對一流。”第二,嚴格的漢學訓練為閔福德翻譯《易經》提供了堅實的語言基礎。從18 歲在牛津大學開始學習漢語,到跟霍克思教授一起翻譯《紅樓夢》,再到翻譯如《孫子兵法》《聊齋志異》等中國優秀經籍,閔福德的漢學英譯水平逐步得到了提升。第三,對古今中外易學著作非常熟稔。從閔福德的《易經》譯本中我們可以發現,閔福德對于古今中外的易學著作和《易經》譯本非常熟悉,并且有精深的理解。第四,有柳存仁這樣一位非常專業的古典文學專家做自己的老師和朋友。正如理雅各翻譯《易經》時仰仗王韜,衛禮賢翻譯《易經》時與勞乃宣學習《易經》,霍克思到中國來通過與一位河北老人學習《紅樓夢》來學習漢語一樣,柳存仁對于閔福德翻譯《易經》也是非常重要的。

《易經》在俄羅斯及其他歐洲國家

《易經》在俄羅斯最早的譯本可能是1780年漢學家列昂季耶夫譯自中文的《易經》,他同時還譯有《大學》(1780)、《中庸》(1784)和《三字經》(1799)。根據俄羅斯科學院國際政治經濟研究所列夫·杰柳辛教授的論述可知,俄羅斯易學研究主要集中于四個方向:一是數學方向,二是數字測命學方向,三是醫學方向,四是歷史學方向。

俄羅斯最著名的易學家是休茨基(Ю.К. Щуцкий,1897—1938)。他語言能力超群,掌握了包括漢語(普通話和粵語)、日語、拉丁語等在內的18 種語言,師從阿列克謝耶夫院士攻讀副博士學位。他是俄羅斯講授粵語和越南語的第一人。自1928年開始,歷經8年時間,才于1937年完成《易經》的翻譯,題名為《中國經籍〈易經〉語文學研究及翻譯的經驗》,并以此順利地通過了博士論文答辯。不過,這部著作的出版大費周折,遲至1960年才出版,1979年后又由麥克唐納德、日裔學者長谷川剛和國際著名易學家衛德明一道翻譯成英語。大家都知道,衛德明的易學研究來自家學,他父親是大名鼎鼎的衛禮賢,曾在清末大儒勞乃宣的幫助下將《易經》全譯為德語,1950年又由國際著名心理學家榮格的女弟子貝恩斯夫人翻譯成英語而暢銷全世界,取代理雅各1882年翻譯的《易經》英譯本而成為典范性的《易經》英譯本。休茨基的這部著作被翻譯成英語后,1979年首先在普林斯頓大學出版社出版,翌年便在國際知名出版社Routledge & Kegan Paul出版,為其帶來了世界范圍的讀者,也為其贏得了世界性的聲譽。

休茨基的這部著作由兩部分構成:第一部分為《緒論》,包括兩節,第一節為“歐洲的《易經》研究”,第二節為“中國的非注疏性研究”;第二部分則是他對《易經》的研究。

休茨基俄譯《易經》封面(章小鳳供圖)

學術界一般比較看重休茨基對歐洲易學研究的梳理,尤其是他指出,歐洲漢學界將《易經》視為:(1)卜筮書;(2)哲學書;(3)卜筮和哲學兼而有之書;(4)中國宇宙觀的基礎;(5)諺語集;(6)政治家的筆記;(7)政治百科;(8)詮釋辭典;(9)大夏語—漢語辭典;(10)生殖器宇宙生成論;(11)中國最古史書;(12)邏輯教程;(13)二進制系統;(14)六次冪的奧秘;(15)爻的偶然性解釋與組合;(16)街頭算命的詭計;(17)孩子氣(之作);(18)譫語;(19)漢代偽作。但是,他也指出,任何人都沒有想到最復雜又最簡單的答案是:《易經》是基于非常古老的卜筮實踐而成的文本,隨之又成為進行哲學思考的基礎;作為一種很少被理解和神秘的古老文本,既然它為創造性的哲學思考提供了廣闊的范圍,這尤其可能。

休茨基對于《易經》的一些翻譯與一般的翻譯有些不完全一樣,這主要是因為他的理解不一樣。舉個很簡單的例子,他將“既濟”和“未濟”分別翻譯為“Already at the end. Accomplishment”和“Not yet at the end. Accompliment”。這兩個翻譯直譯過來,意思分別為“已經到最后。完成。”和“還未到最后。完成。”也就是說,他認為都“完成”了,區別只是,一個已到最后,另一個還沒有到。而一般都將其譯為“complete”和“incomplete”,或“After Completion”和“Before Completion”,等等。看起來,似乎休茨基的翻譯和理解更合乎人們的一般認知,因為有些事情確實是還沒有結束就可以完成,而有些事情則必須到結束時才能完成,也有情況是結束時也許還沒有完成。

在筆者看來,休茨基這部書的第二部分更具研究性質。第二部分討論了12個問題,分別是:(1)文本的整體性問題;(2)按內容區分;(3)按思維技巧區分(4)按語言區分;(5)《周易》本經的方言問題;(6)《周易》本經各部分的年表;(7)《周易》本經的創作年代問題;(8)注疏的研究;(9)注疏的解釋;(10)對中國哲學的影響;(11)翻譯本書的問題;(12)藝術文學的反思。除了第11 個問題外,其他的11 個問題都是《易經》的根本性問題,對中國易學家而言都是如此,這充分說明休茨基的研究是深入的,這也難怪他的研究至今在某個程度上還沒有被超越的原因。

休茨基之后,蘇聯和俄羅斯當然也有很多學者或個人對《易經》發生興趣,進行研究甚或進行翻譯,但是還沒有誰的研究能夠超過休茨基。這也是為什么他的這部著作不斷再版的原因之一。有論者指出,此后,休茨基的《中國經籍〈易經〉》一書多次再版,其印量也十分可觀,裝幀亦極為考究,平均幾乎每隔兩年左右,該專著的新版就會再次問世。

此外,蘇聯和俄羅斯還有其他一些零星的《易經》譯作和研究著作,但是在國際易學研究中的影響不大,在此不再贅述。

歐洲其他國家也有一些學者從事《易經》的翻譯和研究工作,例如利策瑪擔任國際東西方中心愛諾斯基金會主任30多年,早在20 世紀90年代初他便開始翻譯《易經》,既有自譯,也有合譯。最終,2007年他與薩芭蒂尼合譯的《易經》(The Original I Ching Oracle; or, the Book of Changes

)出版,該譯本后經修訂又于2018年再版。從譯本的標題來看,譯者也是旨在翻譯出一部“原初的”《易經》。1990年,波蘭漢學家Zysk T.(塔杜施·Z.)和Kryg J.(雅采克·K.)合作編譯的《易經:中國古代占卜經典》(I Ching, Ksi?ga wró?b

)在比得哥什出版。1991年,由布魯諾·韋內齊亞諾(Bruno Veneziani)和費拉拉(A. G. Ferrara)合作翻譯的《易經》意大利文譯本被收錄于Biblioteca Adelphi 叢書,并在米蘭出版發行。韋內齊亞諾與費拉拉二人翻譯的《易經》轉譯自德國著名漢學家衛禮賢的德文譯本,衛禮賢譯本于1924年在德國出版。《易經》的這部意大利文譯本,其封面設計非常有特色,編者引用了殷商時期銅器上一個表示神性的銘文,銘文上畫有一個戴著面具的人,貌似求神問天。編者選擇這個銘文作為封面或許是想表達其對《易經》與中國巫史文化關系的一些思考。1993年,僑居意大利的華裔學者袁華清在米蘭出版了《易經》(I Ching: Il Libro della mutazione

)意大利文譯本。1994年,波蘭漢學家尤什維亞克·W.(Jó?wiak W.),巴蘭凱維奇·M.(Barankiewicz M.)和奧斯塔斯·K.(Ostas K.)合作,將衛禮賢(Richard Wilhelm)的《易經》德文本轉譯成波蘭文,在華沙出版。1995年杰克漢學家克拉爾(Král Old?ich)從中文將《易經》(I-t’ing-Kniha proměn

)翻譯成捷克語,并加入注釋和評論,在布拉格出版。1995年,捷克漢學家馬拉達斯(K. B. Maradas)以德語譯本為底本,將《易經》翻譯成捷克語,題為《〈易經〉:中國古代占卜、轉化、精神、陰陽之書》(I ging: Star?inská kniha o vě?těni, p?eměnách, projevu ducha, jang-jin

),在布爾諾出版。拉脫維亞大學學科負責人副教授鮑葛薇(Agita Balrgalve)是拉脫維亞第三代漢學家,目前正在用拉脫維亞語全譯《易經》。這里列舉的只是很少一部分,自從2004年孔子學院在全球不同國家和地區建立之后,培養了很多漢語人才,有很多人喜歡上了中國文化,也有很多人開始翻譯包括《易經》在內的中國古代經籍和現代著作。可以想見,在不久的將來,也許全世界各種語言都會產生《易經》譯本和相關的研究著作。

《易經》在美國

美國的易學研究肇端于衛三畏等傳教士來華傳教,但是要到20 世紀中葉以后,隨著世界范圍內中國研究的中心從歐洲轉移到美國,這才使美國的易學研究逐漸邁入一個成果疊出的新階段。有意思的是,《易經》在美國的翻譯和研究,是受理雅各和衛禮賢《易經》譯本的影響而產生的。

2012年,筆者應加州大學圣塔克魯茲分校特迪曼(Richard Terdiman)教授的邀請在英語系做了一年的訪問學者。期間,特迪曼教授邀請我去他在舊金山的家中做客。在書房里,我看到了書架上陳列的衛禮賢《易經》德譯本的英譯本。因為那時候我剛剛完成博士論文《英語世界的〈易經〉研究》,所以對此非常感興趣,便問他為什么會有這本書。特迪曼教授告訴我,美國家庭大都有這本書,而且他也知道理雅各的《易經》譯本,并且告訴我衛禮賢的譯本比理雅各的譯本好。當然,他是一位文學理論家和法國文學專家,并非易學專家,我們之間的談話并未深入。但是,由此我知道了衛禮賢《易經》譯本在美國頗為普及。

美國漢學界對《易經》的研究由來已久,且成果豐碩。《易經》在美國的真正影響始于1950年貝恩斯夫人將衛禮賢德譯《易經》轉譯為英語的英譯本的出版發行,隨后更是出現了一批高質量的《易經》翻譯,產生出一批批有影響的易學家,如孔士特、林理彰、韓子奇(現為香港城市大學中文及歷史學系教授)、司馬富和雷文德等。美國易學研究的規模和深度,都是歐洲易學所不可及的。本文最先想提及的是美國易學研究學者孔士特。

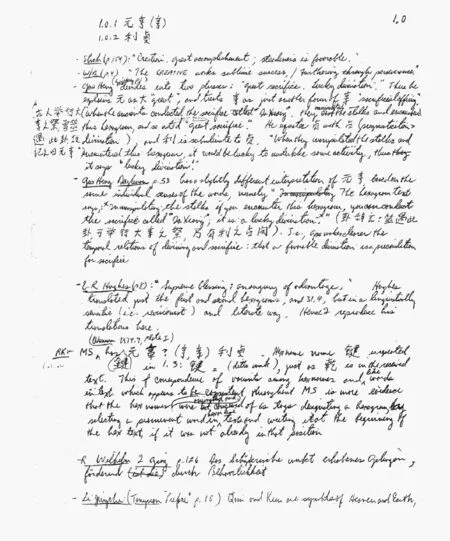

孔士特的主要易學著作是他的博士論文,1985年完成于加州大學伯克利分校。論文的標題是“原始《易經》”(The OriginalYijing

: A Text,Phonetic Transcription,Translation,and Indexes,with Sample Glosses)。在“摘要”中,他首先提到《易經》也叫《周易》,在西方以Book of Changes

之名為人所知,是中國最古老、最為經典的文本之一。“原始”《易經》可追溯到中國有史以來最早的時期,即商晚期和西周,大約始于公元前第一個千禧年。它最初是以口述形式流傳的,從預言集、俗語、歷史傳說和關于自然的智慧等集積,然后成為一冊指南,其框架就是卦,筮師依靠這些卦用蓍草來占卜。這一指南到周朝就越發普及,然后被記錄下來,經人編輯,并且附上了許多詳盡的注疏。到漢代時,它便成了一部更大、更復雜的作品,成為中國自然和倫理哲學家的靈感來源,后來也逐漸傳入日本和歐洲。在“序言”中,孔士特提到讓學術界高興的兩件事情:一是20 世紀70年代令人炫目的考古發現,其中最重要的是1973年馬王堆漢墓中出土的帛書《易經》;二是“五四”以來以顧頡剛、李鏡池等為代表的現代“疑古思潮”的興起。這兩件事使得用新的眼光、從新的角度來研究《易經》成為可能。

孔士特之所以想從事“原始《易經》”的工作,主要原因是以前的學者沒有做過。國際上有名的兩位《易經》譯者理雅各和衛禮賢,他們都是很大程度上借重中國學者的易學才做好自己的翻譯工作的,例如王韜之于理雅各,勞乃宣之于衛禮賢莫不如此。正因為如此,理雅各和衛禮賢的《易經》翻譯都富有比喻意味卻沒有傳達多少對《易經》原始意義的思考。理雅各也明確表示,如果朱熹對其后的《易經》詮釋的影響如此根本的話,那么他還不如干脆直接翻譯朱熹、程頤或其他宋代學者的易學著作,而根本無需費神去考慮原始經文。

孔士特的《易經》譯著的第一個特點是,他充分借鑒了古今中外的相關著作,書后列出的參考文獻凡505 種。其中大部分是易學著作、《易經》譯著以及古文字學著作,主要是中文、英文、德文、法文和日文著作。

第二個特點是,孔士特認為研究《易經》,關鍵是區分組成《易經》的不同層面。他將其寬泛地分為兩個層面,最早的一層就是“經”;第二個層面就是“傳”,也稱為“翼”,這是后來逐漸附加上去的,大致的時間是從戰國時期到漢代,“傳”的主要目的就是解釋“經”義,而他所謂的“原始”《易經》指的就是前一個層面,也是他論文研究和翻譯的對象。形式上,今天看來這是預言、俗語、歷史傳說、自然智慧等的選集,它們以六十四卦為框架糅合在一起,每一卦均包含或陰或陽的六爻,因此就形成了“卦辭”和“爻辭”。

第三個特點是,孔士特的《易經》研究和翻譯深受“疑古派”思潮的影響,這直接反映在他的《易經》研究和翻譯上,例如在判定《易經》的制作時代時他就直接引用了顧頡剛的《〈周易〉卦爻辭中的故事》一文,再佐以屈萬里的《〈周易〉卦爻辭成于周武王時考》。通過“帝乙歸妹”這一爻辭例子推定帝乙是商朝的國王,其統治時間約為公元前1100 —1181年間,而《易經》也可能成于那個時間段。不過,著名歷史學家郭沫若則認為《易經》不是西周時編定,而是戰國前半期編定的,其理由是多方面的,不過從郭沫若的論證看,最主要的一點是“中行”二字在《易經》中多見,但是這兩個字卻初見于《左傳》僖公二十八年:“晉侯作三行以御狄。荀林父將中行,屠擊將右行,先蔑將左行。”

孔士特研究并翻譯《易經》時所作筆記手稿影印件[154]

孔士特指出《易經》與西周其他知名經籍如《詩經》一樣,在同樣的社會和宗教環境中得以逐步形成。不過這兩部經籍一般不放在一起進行討論,因為《詩經》屬于文學,而《易經》則屬于哲學。孔士特也指出,這兩部經典有許多共同特點,尤其是它們二者都是早期中國的口傳文學。如果我們認為《易經》形成的方式與《詩經》類似的話,那么我們可以更好理解卦和爻的制作——為什么一個卦內有著共同因素的難解語詞在爻辭中總是成群出現。自從韋利的《詩經》翻譯、陳世驤的《詩經》研究,尤其是王靖獻關于《詩經》的博士論文《鐘與鼓:〈詩經〉的套語及其創作方式》之后,《詩經》作為口傳詩歌的根本特征是它仰賴于歌詠者將許多常備程式和主題巧妙地編織在一起,就如荷馬的《伊利亞特》、盎格魯-撒克遜史詩《貝奧武夫》或英國的民間敘事歌謠一樣,這樣的研究近來為人所熟知。適用于《詩經》的口傳程式詩學理論同樣也適用于《易經》。因此,孔士特指出,如果我們能夠更好地理解《易經》中的晦澀意象,那么甚至可能有助于闡明《詩經》本身豐富的象征和意象。

同樣需要注意到的是,正如聞一多、高亨和其他學者所指出的那樣,那些傳統上用來指涉“卦辭”和“爻辭”或“卦爻辭”的詞匯,表示“民歌”或“歌謠”之意。而且,在中國將歌和詩用于占卜這一傳統起源很早。不管是內部的還是外部的,歷史的還是比較民族志的,很多證據都支持這樣一種看法,即作為占卜集的《易經》幾乎與《詩經》一樣深深地根植于歌的傳統。

孔士特還區分了文學之象和《象傳》之象。《象傳》之象指的是卦圖,而兆象之象征與文學之象的象征之間并無嚴格的分界線,這在《詩經·國風》中的“興”中尤為明顯。他舉了《燕燕》為例來說明。他也指出洛德關于荷馬史詩中主題的“超意義”也非常適用于《詩經》和《易經》中所折射的中國古代口傳文學的傳統。因此他提出的一個假設是,《易經》卦爻辭中被稱之為“象”的零碎語詞和短語可能是類似于那些保存在《詩經》中熟悉的歌謠。

孔士特發現《詩經》中的許多詩歌都有疊句的現象,例如《麟之趾》;而《易經》爻辭中也有很多類似的疊句現象,例如《易經·遯卦》中的“遯尾、系遯、好遯、嘉遯、肥遯”:

初六 遯尾,厲。勿用有攸往。

六二 執之用黃牛之革,莫之勝說。

九三 系遯,有疾厲。畜臣妾吉。

九四 好遯,君子吉,小人否。

九五 嘉遯。貞吉。

上九 肥遯。無不利。

這是一卦之內出現的疊句現象;還有跨卦疊句的,例如《坤卦》初六中的“履霜”、《履卦》卦辭中的“履虎尾”、爻辭九二“履道”和爻辭九四“履虎尾”等。

孔士特的結論是,《易經》中每一卦的爻辭中所發現的“象”與《詩經》的程式和主題密切相關,尤其與《詩經》“興”體詩歌中的“啟悟式”兆象密切相關。并且,每一卦中爻辭間的兆象變體可能源自兆象作為這些變體之目錄的功能,這些變體在詩歌中以疊句的形式出現于詩節間。

對于《易經》語言的詳盡分析無疑是孔士特易學研究的一大特點,也是他對西方易學研究的一大貢獻。這部分共有三節,第一節是“今天閱讀《易經》:字形和音韻問題”,第二節是“《周易》本經的語言問題”,第三節是“一些重要詞條”。

在第一節中,孔士特指出,通常認為今天的《易經》通行本不是西周人所熟知的結構完整而嚴密的原始《易經》,但事實上所有的證據都證明這樣一個事實,即《易經》在許多個世紀的流傳中,至少與其他類似的古代文本一樣精確,甚至可能更精確一些。1973年馬王堆出土漢墓中發掘的易類文本就證明這一觀點的可靠性。有兩個因素似乎使得《易經》在正字法上成為一個特殊例子,也說明了《易經》比《詩經》或其他漢代之前的類似古代文本更為古老。第一,作為占筮之書,它不像許多儒家文本那樣毀于秦火,因此秦亡漢興之后無需對其進行重構;第二,《易經》和《詩經》等多為口傳文學,所以文中存有許多假借字和諧聲字,隨著書寫文字逐漸形成并成為交流工具,書寫文字便開始被用于向讀者傳授他們以前所不知道的信息。為了不讓讀者誤解作者的意圖,關鍵的是,不僅要寫出“兌”,而且還要能寫出“悅”“脫”“蛻”“說”等字。正是在此處,使《易經》在正字法上古老的第二個因素開始發揮作用。因為在戰國時期或漢代,繕寫員開始著手漢字書寫的現代化,在句意含混的許多篇章添加清晰的句法要素以使語言便于理解。如果繕寫員對其詮釋沒把握,那么他就會在可疑的篇章中謹慎地照抄原文中的字符;或更糟糕的是,他寫出一個新的任意的“借詞”讓讀者去猜測。許多世紀過去了,越是語義不明的段落,越有可能保留原來古老的形式。每一部古代文獻均有一些古老而語義不明的字符,孔士特將其稱之為“protograph”(初形)。

《易經》中頻繁出現的古老字形也提出了一個標音的理論問題,因為迄今還未存在公認的慣例。簡而言之,問題就是,古代經籍是否該按照表面字形用標準現代漢語發音來讀,而無視這些詞匯的具體所指;或用實際詞匯所代表的標準現代漢語的發音來讀。他舉例說“車”讀作“jū”而不是“chē”,“角”讀為“jué”而不是“jiǎo”就更押韻,所以他傾向于給《易經》中的詞匯標上重構之后的古漢語拼音,再附上現代漢語的字形并在前面用“*”標示。

孔士特指出,他研究的另一個主要目標是建立《易經》的音韻系統。對于古漢語中兩個音節韻部間可接受的韻,孔士特指出他的標準總是看韻部在《詩經》中是否押韻。

孔士特所著《易經》著作的另一貢獻,就是他著作中附錄所載的統計資料。這一點,謝向榮曾在文章中專門提及,他說如果將這些統計資料輔以電腦數位檢索,對《周易》全經的卦爻辭進行宏觀分析,實有助于研究斷占辭在“象”“辭”間的吉兇特征與內在規律,藉以判斷各存異斷占辭之正誤,省卻統計分析之勞。

孔士特研究《易經》還有些值得我們注意的事情。

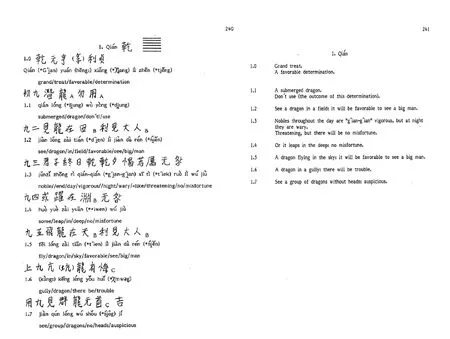

第一,孔士特分別于1980年和1983年兩次來華從事易學研究。在華居留期間,他曾請一批易學家和語言學家為他用標準現代漢語語音大聲朗讀《易經》,包括王力、高亨、周祖謨、陸宗達、楊伯峻、潘允中、張岱年、樓宇烈、李方桂、周法高、朱德熙和李學勤等,再加上他對《易經》中字詞古音的辨識,因此,他的《易經》譯稿中給每一個字均標上了現代漢語讀音及其古音。另外,他還標注了哪些字在古音中是押韻的,例如“龍”的古音“1iung”和“用”的古音“diung”屬于同一音節韻部,他在中文旁邊用下標的A 表示,如“”,如果有多個韻部,則繼續使用“”“”等表示,以此類推。

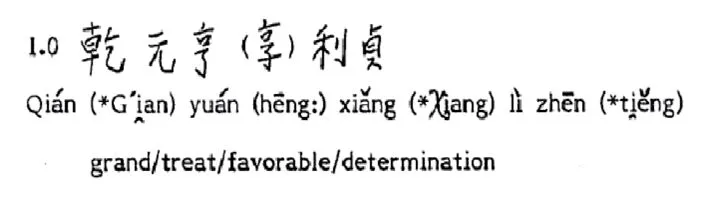

第二,孔士特用x.0 來表示卦辭,如《易經·乾卦》卦辭便表示為“1.0 乾元亨(享)利貞”,而在爻辭前分別用x.1、x.2、x.3……x.6 來表示,例如《乾卦》初九便表示為“1.1 A submerged dragon. Don’t use (the outcome of this determination)”,而《乾卦》用九則表示為“1.7 See a group of dragons without heads: auspicious”。這樣做也存在不利之處,因為如果我們只看譯文的話,就不知道某一爻到底是陰爻還是陽爻。不過,孔士特譯文的前面有中文,所以不至于讓讀者誤會,不失為一種較為便捷的處理方法,而且使譯文看起來相對顯得簡潔。試比較理雅各和衛禮賢的處理方法便可見出其優劣。以《易經·乾卦》和《易經·坤卦》為例,理雅各將“初九”和“初六”分別譯為“1. In the first (or lowest) line, undivided”和“1. In the first line, divided”,將“用九”和“用六”分別譯為“7.(The lines of this hexagram are all strong and undivided, as appears from) the use of the number nine”和“7. (The lines of this hexagram are all weak and divided, as appears from) the use of the number of six”,主要是從其爻位和卦形的角度來翻譯;而衛禮賢則將“初九”和“初六”分別譯為“Nine at the beginning”和“Six at the beginning”,將“用九”和“用六”分別譯為“When all the lines are nines”和“When all the lines aresixes”,主要從爻位的角度進行翻譯。

孔士特譯:《易經·乾卦》

第三,孔士特的翻譯方法是先將漢字的音標注出來,有古音的則還在括號中標注古音;然后對應每一個漢字下面譯出其英文,例如:

孔士特《易經》翻譯示例

在此基礎上,將一個一個的英語詞匯按英文的語法和句法串起來,組織成地道的英文句子。例如,這一句組織好之后就成了“Grand treat. A favorable determination”。可以說,孔士特正式《易經》譯文前一頁的逐字解釋和注音與正式譯文是一個整體,缺一不可。從總體上講,孔士特的譯文是通順而流暢的,當然也有個別句子似乎讓人不好理解,例如《乾卦》九三“君子終日乾乾夕惕若厲無咎”,孔士特的翻譯是“Nobles throughout the day are ‘g’ian-g’ian’ vigorous, but at night they are wary. Threatening, but there will be no misfortune”,其中的“g’ian-g’ian”如果單獨看的話,便讓人無法理解,不過結合上下文,我們可以知道,這里表示的是“乾乾”。盡管如此,事實上我們對此還是不能很好地理解,從句意上看,“g’ian-g’ian”修飾的是“vigorous”,應該表示其程度,輕重如何我們就不得而知了。

孔士特以“古音”來標注《易經》字詞的讀音,并盡力用該字詞原來的意義(或可稱之為“古意”),無疑對于理解《易經》具有特殊的意義。孔士特作為一位美國人,能在理解和翻譯《易經》時體會到我們應該用“古音”去讀《易經》,用“古意”去理解《易經》,殊屬難能可貴!

第二位值得提及的美國易學家是夏含夷。夏含夷同樣是一位杰出的易學研究專家,他對易學的海外傳播和中西易學研究的交流起到了承上啟下的作用,并被國際易學界同仁所推崇。美國生物醫學研究專家雷文德研讀《易經》多年,曾與美國華裔易學家和中國史專家韓子奇合著《講授〈易經〉》。2017年,雷文德出版譯著《易經》,他在注釋中提到,對于王家臺秦簡、上博楚簡和馬王堆帛書的重要性,可以參考夏含夷的著作《出土〈易經〉:新出土竹簡〈易經〉與相關文本》和譯著《易經》。他為什么如此推崇夏含夷呢?原因就在于,夏含夷的易學研究和易學論著水平很高,在國際易學界享有很高的學術聲譽。

夏含夷易學研究的學術準備主要體現在兩個方面,一是他求學中學習到《易經》并一直關注中國易學的發展以及與《易經》相關的考古進展;二是他與中國當代易學家和西方中國思想史專家保持著直接的學術交往。

夏含夷的易學研究淵源有自。1974年,夏含夷大學畢業后到中國臺灣師從愛新覺羅·毓鋆讀《周易》《老子》和《莊子》“三玄”,研習中國古代思想史,覺得《周易》最有意思。1978年,他回到美國,師從倪德衛,本決定撰寫與《周易》相關的博士論文,但因倪德衛的研究興趣而將自己的研究興趣從哲學研究轉到了歷史研究和語言問題的研究上,而且開始認識到歷史問題和語言問題可能比純粹的哲學問題更有意思。后來,夏含夷的博士論文還是關于《周易》,不過已從研究哲學問題轉到了歷史問題上,主要研究《易》的起源及其初始意義,闡述了商周卜筮方法,并分析了《周易》卦爻辭的基本構造。由于他自認為未能通讀那一時期的文字史料,研究內容自然欠缺完備,因此該論文一直沒能出版。盡管夏含夷的研究興趣時有轉變,但是他堅持認為,研究中國古代文化史應該秉承王國維所提倡的“二重證據法”,傳統文獻和出土文字資料應該有平等的價值。

夏含夷與國內史學、易學、簡帛研究和中國古文字研究方面的學術交往非常密切,其中首推愛新覺羅·毓鋆,因為夏含夷跟隨毓鋆學習《易經》數年,是毓鋆近百洋弟子中的佼佼者。洋弟子跟隨毓鋆學習,一字一句都要理解,這一學習方法后來直接用到了他們的研究和翻譯中,例如夏含夷翻譯的帛書《易經》便是一字一句對應翻譯的。

夏含夷:《出土〈易經〉》封面

其次是張政烺,他在帛書《易經》和數字卦方面的研究對夏含夷具有重要的啟示意義。張政烺在易學研究方面的文章共有六篇,其中三篇與帛書《易經》有關,三篇與數字卦有關,他身后更是留下了一部《馬王堆帛書〈周易〉經傳校讀》,由其學生李零整理出版。張政烺的易學研究成果開啟了國際易學研究的新篇章,夏含夷的易學研究也受到他的影響。夏含夷與張政烺的學術交往始于20 世紀80年代前后,二人多次在關于西周和古文字學的會議上交流,例如1982年9月在美國檀香山召開的“文化國際討論會”和1984年10月在河南安陽召開的“全國商史學術討論會”。夏含夷對張政烺的研究極為重視,1980年張政烺的學術論文《試釋周初青銅器銘文中的易卦》甫一發表便由美國學術刊物《古代中國》在1980年至1981年的合刊上刊登了譯文,1983年夏含夷在其博士論文中就直接征引了張政烺的這一卓越成果。

夏含夷同時也與李學勤、裘錫圭、程章燦、陳松長、陳鼓應和李零等國內著名學者保持著深度學術聯系。這些學者大部分都由他請到芝加哥大學東亞系進行過合作研究或開設相關課程。例如陳松長就由夏含夷邀請到芝加哥大學開設了有關簡帛和馬王堆漢墓出土文物等方面的課程,夏含夷也與其進行了深入的學術交流。另外,夏含夷每年有幾次到中國參加學術會議,與國內史學、易學、簡帛研究和古文字學研究的專家們有著較多學術交往。這一切都能夠讓夏含夷及時了解國內的研究動態和考古新發現,從而促進其翻譯和研究。

在國外學者中,夏含夷認為吉德煒、魯惟一和倪德衛對他學術上的幫助是最大的。他的專著《出土〈易經〉研究》一書直接題獻給這三位學者,并且引述《論語》中的名言“三人行必有我師焉”來指明他們三人對他學術上的貢獻。其中,倪德衛是他的博士生導師,中國古代史、甲骨文和金文專家;吉德煒盡管是加州大學伯克利分校的甲骨文專家,但是他們一起上了倪德衛開設的金文課,算是同學,也是研究同道;而魯惟一則是他學術上的合作伙伴,他們共同主編了《劍橋中國古代史》。

這兩方面都極大地幫助了夏含夷及時掌握中國古代史、易學、簡帛研究和古文字研究方面的學術動態,加深了他與這些杰出學者在學術方面的直接交流,尤其是出土文獻對于他深入研究相關問題提供了多方面的幫助,因為夏含夷的研究興趣之一就是利用出土文獻來解決傳世文獻上的某些陳舊問題。

夏含夷的主要研究范圍是周代文化史,尤善周代出土文字資料,從西周甲骨文和銅器銘文到戰國竹帛寫本都是其研究范疇;同時,他還對當時傳世文獻,尤其是《周易》《尚書》和《詩經》非常感興趣,提倡將出土文字資料和傳世文獻聯系起來互相詮釋、相互印證。有關《易經》研究,他有三部著作,一是博士論文《〈周易〉的編纂》,未出版;二是帛書《易經英譯》,1996年出版;三是《出土〈易經〉》,它主要是由散見于各種學術刊物的易學論文積集而成,并于2014年由哥倫比亞大學出版社出版,其中較具代表性的主要有《試論上博〈周易〉的卦序》《從出土文字數據看〈周易〉的編纂》《阜陽周易和占筮指南的形成》等。

作為總主編,夏含夷在他主編的以《中國:帝國與文明》為總題的系列著作“導言”中首先提到“《易經》作為中國群經之首以貫穿全書的龍意象開篇”,足見其認為《易經》在中國學術界的重要性。夏含夷對《易經》的興趣是一貫的,一直以來都醉心于對《易經》的研究,這從他在《古史異觀》的“自序”中就可見一斑。他的博士論文研究易的起源以及原初意義,闡述商周卜筮的方法,并且分析了《周易》卦爻辭的基本構造。1983年論文完成后,他從西周銅器銘文開始,用了好幾年時間專門研究與銅器有關的各類問題,出版于1991年的《西周史料》對銅器,特別是銘文做了綜合分析,奠定了夏含夷在西周史研究方面的國際地位。可以說,從1985年到1995年十年間他用力最勤的就是西周史。同時,他從未放棄對古文獻的興趣,對于國內新近出土的文物一直保持關注,例如1973年馬王堆漢墓帛書《易經》等的出土、戰國秦漢簡帛的出土等。1992年,有朋友到中國開會,給他帶回了《馬王堆漢墓文物》,其中刊登了完整的六十四卦卦爻辭和《系辭》;1994年《道家文化研究》第三輯發表了“馬王堆帛書專號”,首次公布了廖名春和陳松長整理的古佚易說“帛書《二三子問》、《易之義》、《要》釋文”,并公布了陳松長重新整理的“帛書《系辭》釋文”。

夏含夷深入研究帛書《易經》是在帛書《易經》出版后,當時出版社邀請他翻譯。據其自述,盡管那時他已不專門從事易學研究,但是由于一直關注,所以當受邀翻譯帛書《易經》時,他很有興趣。而且,真正開始翻譯時,又注意到了其他與《易經》相關的出土材料,如王家臺的《歸藏》和阜陽易等。對于這些材料的研究,再加上他對馬王堆帛書易和上海簡帛易等的研究,就構成了2014年其所出版專著《出土〈易經〉》的主要內容。

具體而言,夏含夷的易學研究始于師從愛新覺羅·毓鋆,1983年完成博士論文《〈周易〉的編纂》,從1986年開始發表易學論文,分別為《〈周易〉乾卦六龍新解》(1986年發表于《文史》)、《說乾專直,坤翕辟象意》(1988年發表于《文史》)、《〈周易〉筮法原無“之卦”考》(1988年發表于《周易研究》)、《試論周原卜辭甶字——兼論周代貞卜之性質》(1989年發表于《古文字研究》);從1992年開始,夏含夷的易學研究論文開始在國外陸續發表,例如《結婚、離婚與革命——〈周易〉的言外之意》(中譯文1994年發表于《周易研究》)、《易經》(收于魯惟一主編的Early Chinese

Texts: A Bibliographical Guide

一書)、《首次解讀馬王堆帛書〈易經〉》、《〈易經〉爻辭起源》、《注疏、哲學與翻譯:〈易經〉王弼注的新解讀》、《系辭傳的編纂》(收入《文化的饋贈:漢學研究國際會議論文集》(哲學卷)一書)、《帛書系辭傳的編纂》、《王家臺歸藏:〈易經〉另一種占筮》、《阜陽〈周易〉與占筮手冊的編纂》、《試論上博〈周易〉的卦序》、《簡論“閱讀習慣”:以上博〈周易·汬卦〉為例》、《從出土文字資料看〈周易〉的編纂》(收入鄭吉雄主編的《周易經傳文獻新詮》一書)、《興象:占筮之詩與詩之占筮》(收入Amar Annus 主編的Divination and Interpretation of Signs in the Ancient World

一書)、《再說〈系辭〉乾專直坤翕辟》、《〈周易〉“元亨利貞”新解——兼論周代習貞習慣與〈周易〉卦爻辭的形成》、《再論周原卜辭甶字與周代卜筮性質諸問題》(收入《中國簡帛學國際論壇論文集》一書)、《阜陽漢簡〈周易〉簡冊形制及書寫格式之蠡測》、《“興”與“象”:簡論占卜和詩歌的關系及其對〈詩經〉和〈周易〉的形成之影響》(收入《珞珈講壇》一書)、《是筮法還是釋法——由清華簡〈筮法〉重新考慮〈左傳〉筮例》和《大易的起源及其早期演變》(收入《國學新視野》一書)。從上述研究成果中,我們可以看出夏含夷的易學研究主要集中在幾個方面:第一,根據歷史研究來探究《周易》和《系辭傳》的編纂;第二,根據考古新發現進一步完善其研究結論;第三,探究易學研究中的重要問題如乾坤的意義、六龍的解釋等。這些問題的探究,無疑直接促進了他對《易經》的理解,從而能夠讓他在翻譯時更好地把握原文的真正意義,使其譯文更為準確。

夏含夷的翻譯思想集中體現在他的翻譯實踐中,而他的翻譯實踐主要就是帛書《易經》的翻譯。他的翻譯思想集中體現在如下兩個方面。

第一,他遵循學術翻譯,采取直譯加注的方式進行翻譯。夏含夷對于《周易》部分的翻譯,采用直譯的方式,基本體例如下:左邊的一頁包括帛書《周易》和通行本《周易》,都包括卦畫、卦名、卦序、卦辭、爻位和爻辭;右邊的一頁則是帛書《周易》的英譯文,順序依次是卦序、卦名、卦畫、卦辭、爻位、爻辭。對于《易傳》部分,夏含夷也是采用直譯的方式,但是沒有將帛書本和通行本進行對照,只是將帛書本翻譯出來。對于有不同理解的文辭,則在全書后面用注釋來對其進行解釋。

夏含夷曾經說過,對于中國上古史,我們既有新的問題,也發現了新的資料,這些新發現的資料能影響我們的問題,反過來,我們的問題也能影響這些資料,因為在中國古代文本還沒有固定下來的情況下,抄寫者也是作注者,作注者也是抄寫者,兩者會混在一起。抄寫者在抄寫的過程中,對經文會有自己的解釋,某個字應該是什么意思,他會按照自己的家法來抄寫,就可以影響到經文。類似意見同樣可以在夏含夷帛書《易經》譯本的“翻譯原則”中看到。

夏含夷在“翻譯原則”中提到,翻譯中國早期寫本時必須時刻注意“語音通假”問題。因為寫本中滿是有意義的同音字符,但是其標準意義在其語境中卻明顯毫無意義,所以如果譯者堅持按寫本的原樣譯出,也就是說他認為每個字符代表了標準書寫系統中習慣相連的一個字,那么譯者肯定無法公正處理這一文本;而且,語音通假的可能存在并未賦予譯者任意改變這一文本的權力。這兩方面就要求譯者要調和這兩個極端而達至“中庸之道”,如此他才可能按謄寫者的意圖來再現這一文本。

第二,他以通行本《詩經》與《易經》為基礎,結合出土文物嘗試重構卦爻辭。夏含夷認為,《詩經》與《易經》不僅是形式上有相似之處,而且《詩經》中的“興”與《易經》中的“象”起著類似的作用,《詩經》的“興”和《易經》的“象”(也就是繇辭)在西周宇宙論中起著同樣的知識作用,而這個作用與占卜也有密切關系。《易經》體式上的特點是大量押韻,幾乎所有的卦爻辭都用韻,但韻式并不規則,常為異調相葉,文句又或整或散,參差錯落;另外,它還使用了不少迭詞、迭音詞與雙聲迭韻詞。這一點與《詩經》淵源頗深。在處理這一類的翻譯時,最典型的例子是夏含夷對《同人卦》的探索。

夏含夷最初認為,《周易》并未經過完整的編輯,如果經過了完整的編輯,那么我們大概可以設想這些征兆應該像“鴻漸于陸”那樣啟發“夫征不復,婦孕不育”的反應。

《同人卦》是夏含夷常常用于例證中的一卦,例如夏含夷認為,《同人卦》辭和爻辭有一個特點就是,句型“同人于……”在其中不斷重復。第二個特點是,類似于《蠱卦》九二“干母之蠱。不可貞”這樣的文辭不完整,這說明這些文句并沒有經過深思熟慮的整理,否則應該更為整飭。要注意的是,《同人卦》九三“伏戎于莽,升其高陵,三歲不興”這個爻辭,這是三句話的繇辭,非常典型,夏含夷認為繇辭就應該是這樣。當然,也有一些爻辭是片段式的,似乎僅僅保留了繇辭最后兩句話,例如九四“乘其墉,弗克攻。吉”。基于夏含夷認可的繇辭形式,這個爻辭原來可能讀作“同人于宗:乘其墉,弗克攻”。同理,九五“同人,先號啕而后笑。大師克相遇”中的“同人”看上去似乎是“同人于郊”的斷片。這是夏含夷所做的一個推測。按照他的推測,《同人卦》應該是這樣的:

同人於野

亨利涉大川利君子貞初九同人於門

無咎六二同人于宗

吝九三同人于某

伏戎於莽升其高陵三歲不興九四同人于……

乘其墉弗克攻吉九五同人于……

號啕而後笑大師克相遇上九同人於郊

無悔所以他傾向于將《同人卦》翻譯為:

Lying Enemy in the grass,

Gathering people: at first fearful and then later laughing,

Gathering people in the wilds,

Gathering people at the gate,

Gathering people at the temple,

Gathering people at the suburban altar.

之所以翻譯時將《同人卦》調整為這樣的順序,是因為夏含夷認同李鏡池和高亨的觀點,認為這一卦事關戰爭,這樣編纂的順序才更符合戰爭從開始到結束的整個過程。

但是,這樣的卦爻辭還是不整飭,只是“同人于……”這一結構回環往復地出現。而據夏含夷的研究,經過了完整編輯的每一則爻辭應該包括完整的三部分。每一條爻辭的核心由三個押韻的句子組成,第一句都形容某一現象,后面兩個句子說到人間世相關之事情,最后則附有“吉”“兇”“貞吝”之類的占辭。這只是夏含夷的一個推測,目前出土的《易經》均無法證明其準確性。1977年在安徽省阜陽雙古堆發掘的西漢初年汝陰侯夏侯竈墓中的阜陽漢《易》并不完整,屬于《同人卦》的共有11 片,可以隸定如下:

53 號:同人

於野亨54 號:□君子之貞

55 號:·六二同人于宗

吝卜子產不孝吏56 號:三伏戎於□

57 號:興卜有罪者兇

58 號:戰鬥敵強不得志卜病者不死乃癃·九四乘高唐弗克

59 號:有為不成·九五同

60 號:人

先號61 號:後笑大師

62 號:相遇卜繫囚

63 號:九同人于鄗

無悔卜居官法免盡管阜陽漢《易》并不完整,但是仔細研究的話,也能看到一些特點。第一,阜陽漢《易》與通行本非常接近;第二,每一條卦辭和爻辭后面都至少有一條筮占辭,而有些則有多條筮占辭,例如九三爻辭的“卜有罪者兇、戰斗敵強不得志、卜病者不死乃癃”。迄今為止,還沒有文獻能夠證明,夏含夷的這一學術推測的準確性,但是讀起來卻能感覺到其合理性。如果果真如此的話,《易經》就應該是經過較為理性的整理編纂而成,就更利于學者研究。

總體來說,夏含夷的翻譯基于學術研究,既準確又貼近中國經籍的注疏傳統,而且還有出土文獻幫助他在翻譯時糾正通行本中可能有的一些訛誤。但是,智者千慮,也偶有失誤。試舉他翻譯《系辭》中的一例來予以說明:

鍵(乾)以易(知),川(坤)以閒(簡)能。

“The Key” through change (knows), “The Flow” through the crack is capable.

這里的翻譯無疑簡潔有力,而且是一以貫之的“直譯”。不過,他這里把“易”翻譯為“change”,這與傳統注疏不完全一致,與現當代的易學解釋也不完全吻合。對于這一“易”字,易學家的解釋不盡相同。高亨的解釋是:此易字乃平易之易,平易猶平常也。此知字當讀為智,智猶巧也。天創始萬物,可謂巧矣;然其應時而變化,皆有規律,不是神秘,而是平常。天以平常為巧,故曰:“乾以易知。”地養成萬物,可謂能矣;然其順天以生育,亦有規律,不是復雜,而是簡單。地以簡單成其能,故曰:“地以簡能。”而黃壽祺、張善文則解釋為“乾的作為以平易為人所知,坤的作為以簡約見其功能。”

對于這一句話,衛禮賢的翻譯是:

The Creative knows through the easy. The Receptive can do things through the simple.

而林理彰的翻譯是:

Qian through ease provides mastery over things, and Kun through simplicity provides capacity.

無疑,衛禮賢和林理彰的翻譯都要更為貼近原文。

林理彰生于美國,是加拿大多倫多大學榮休教授、北美著名漢學家,其博士論文的指導教師是美國哥倫比亞大學美籍華裔學者劉若愚。林理彰的著作主要有《中國文學:一個書目》《中國詩歌和戲劇導讀》,譯著有《王弼注〈道德經〉新譯》和《王弼注〈周易〉新譯》。

從上舉林理彰的譯著來看,他對王弼(226—249)是非常借重的,所以他的《道德經》和《易經》都以王弼注為底本,這是非常有見地的,因為王弼的研究主要成就即在易學、老學方面,如《老子道德經注》《周易注》《周易略例》,已亡佚的著作有《道德論》《老子指略》《周易大衍論》《論語釋疑》以及與何晏合著的《老子雜論》等,在中國經學史上的地位是非常重要的。我們目前所見的《易經》通行本和《道德經》通行本都凝聚著王弼的功勞。

首先,林理彰認為不存在單一的《易經》而只存在多版本的《易經》,因為《易經》有許多不同的注疏,每一種注疏事實上就構成了一個版本。在翻譯這本書時,林理彰盡可能忠實于《易經》的字面意義。他指出,《易經》意義豐贍,需從不同的層次對其進行把握,關鍵的一點是讀者應該接受該文本假設的歷史現實。

其次,林理彰認同“四德說”,所以他將“乾元亨利貞”譯為“Qian

consiscts of fundamentality [yuan

], prevalence [heng

], fitness [li

], and constancy [zhen

]”。我們得承認,林理彰對“元亨利貞”的翻譯與理雅各和衛禮賢等人的翻譯都不一樣,甚至可以說他對這四個字的理解迥異于其他所有西方易學家對它們的理解。再次,林理彰認同分經附傳的觀點,當然這也是王弼的觀點,但是既然林理彰選擇了翻譯王弼的《周易注》,我們可以認為他也接受了王弼的易學觀。因此,他在翻譯每一卦時,其順序依次是卦畫、卦名、卦辭、《彖傳》、《(大)象傳》(乾坤兩卦之后均有《文言》)、《系辭傳》、《雜卦》、爻位、爻辭、《文言》(乾坤兩卦之后均有《文言》)、《(小)象傳》。

正因為王弼易學在易學史上的地位如此重要,所以林理彰翻譯《易經》時選擇王弼注的《易經》為底本,這顯示出了林理彰對中國易學的深入把握。

另一位值得提及的易學家是司馬富。司馬富在美國加州大學戴維斯分校分別取得學士、碩士和博士學位。博士期間,他師從著名美籍華裔學者劉廣京攻讀中國史學,是國際知名的中國史尤其是清史專家、易學家,曾任萊斯大學喬治和南希·魯普人文講座教授和歷史學教授,現為萊斯大學的榮休教授。

司馬富的主業是中國文化史和社會史研究,尤其是對清代的文化史和社會史的研究。我國歷史學界都熟悉他這一方面的研究,而大都忽略了他在易學研究方面的成就,或者學界將他對易學的研究也視之為其歷史研究的一部分。原美國紐約州立大學杰納蘇分校歷史學教授、現香港城市大學歷史學教授韓子奇和原臺灣大學教授、現香港教育大學人文學院教授鄭吉雄均十分肯定司馬富的易學研究。

司馬富著述豐富,研究范圍涉及多方面,不過他自己認為主要集中在兩方面:一是中國智識和社會史研究;二是前現代時期中國與日本、韓國以及越南之間發生的文學和文化互動研究。其中,一個非常重要的研究方向就是對《易經》的研究。司馬富與《易經》相關的專著有五部,分別是《算命先生和哲學家:傳統中國社會的卜筮》(1991)、《中國黃歷》(1992)、《探尋宇宙和規范世界:〈易經〉及其在中國的演進》(2008)、《測繪中國和管理世界:晚清帝制時期的文化、制圖學與宇宙學》(2012)和《〈易經〉外傳》(2013),《易經》研究論文(包括會議論文、其他學者主編專著中的章節)共計24 篇。所有的這些著作和論文集中圍繞三方面進行:一是卜筮與中國歷書的關系,以及《易經》與宇宙論的關系;二是《易經》在中國的演進;三是《易經》的西譯與西游。

有關卜筮,司馬富的主要著作就是《算命先生和哲學家:傳統中國社會的卜筮》這部專著。此外還有幾篇論文,如《清朝的占卜》《帝制晚期的卜筮:幾個老問題的新視角》《知命:帝制晚期的卜筮》等。

司馬富關注中國卜筮始于20 世紀80年代,他在《中國的文化遺產:清朝,1644—1912》中就處理了與此相關的問題。司馬富指出,貫穿中國封建帝制歷史中的一個重要主題就是:中國這一巨大、地理上分散而種族上多元的國家內在的分裂傾向和由受過高等教育的學者—官員管理的中央官僚帝國之間所存在的緊張關系。他的研究想解決的問題,就是在清朝這兩個競爭性影響之間的相互作用。其中,司馬富考察的一個重要方面就是卜筮對此所起的重要作用。他指出,根據《易經》的理論,對各種相互聯系的爻、經卦和別卦的詮釋,以及對特定而具體環境中所經歷和代表的變易的理解,將闡明人類經驗的結構,并在卜筮的過程中昭示未來;而且,卜筮的基礎就是《易經》。卜筮在各種家庭禮儀中占的比重很大,家庭通過占筮向先祖獲得指導。學者們常常通過《易經》來貞問,以求得一件事做不做的建議,而平民們不管是高興之時還是悲傷之際,都會急切尋求算命先生和其他專業人士,包括風水師的專業意見。傳統中國社會中,不管出自什么階級,遇到需要決斷的事時,最流行的做法是翻皇歷看吉兇。

司馬富關于卜筮的研究在專著《算命先生和哲學家:傳統中國社會的卜筮》中得到了綜合且總結性的研究。他研究后得出的結論是,人們遇到需要決斷之事是進行占卜的根本原因,對卜筮的分析 ——尤其是卜筮在社會上運用廣泛——不但闡明宇宙論和因果性的概念,而且闡明價值、邏輯、符號、結構和話語風格;它也闡示個人權力和政治權力、階級和性別、社會秩序和社會沖突、正統和異端等問題。因此,卜筮現象越普遍,它作為文化之窗就越發人深省。司馬富研究卜筮的深層原因可以概括為:一是中國知識分子的態度,他們長期認為卜筮的大部分形式都是民眾的“迷信”,不值得進行認真研究;二是人們普遍認為算命等傳統習俗與現代科學原理不相容,因此要積極勸阻;三是專業的算命先生、業余從業者和他們的客戶等,這些最接近卜筮者往往不愿意或不能完全離開卜筮這一行為,大多數真正的信徒很難清楚地看到自己。同時,司馬富發現關于晚清中國卜筮的研究主要集中在人類學和心理學,而跨學科研究暫付闕如,因此想填補這一空白,這也是司馬富想研究卜筮的一個重要原因。因此,他研究了各種各樣的占卜技術——從使用神圣的《易經》到諸如選址(風水)、占星術、數字命理學、看相、測字、星占、巫占(包括扶乩)和夢占等。他不僅探討了各種卜筮技巧之間的聯系,而且探討了卜筮與中國文化其他方面的關系,包括哲學、科學和醫學。同時,他也討論了卜筮的象征意義,它的美學、儀式及其心理和社會意義。司馬富研究發現,卜筮是用于構建社會意義的工具,因為歷史使過去有序,禮儀使現在有序,而卜筮則使未來有序。

司馬富指出,卜筮尤其在清朝(1644 —1912)更為強大,其勢力無處不在。占筮的重要性從清朝大型百科全書《欽定古今圖書集成》所收錄的篇幅便可見一斑,因為這一部百科全書中超過2000多頁的篇幅是有關算命先生和占卜技術的;另一部索引類的著作是袁樹珊所著的《中國歷代卜人傳》,3000 多卜人中清朝就占了三分之一。

司馬富:《〈易經〉外傳》

卜筮作為中國傳統文化的一部分,在中國傳統社會中占有相當重要的地位。文化本身隱含著共享的意義。一般而言,文化意義源于對各種形式的社會話語和象征行為的仔細“閱讀”。不論是書面文本、簡單對話、藝術、建筑、音樂、文物和商品的制作和交換、儀式、戲劇和表演,還是科學、經濟思辨、醫學和卜筮等預測性活動,莫不如此。問題是,如何衡量中國傳統文化中共享話語的程度?司馬富認為,卜筮就是一個有價值的共享工具。雖然它的特殊表現形式和社會意義可能隨時間、地點、群體的不同而不同,但是卜筮觸及了中國社會的各個階層,從皇帝到農民莫不如此。很多中國人都認為某些宇宙因素會影響人類的命運,并且都使用類似的符號詞匯來表達這些宇宙變量。雖然“命運”的概念可能有不同的構思,雖然某些宇宙符號可以用不同的方式解釋,但在卜筮的話語中存在共享的“語法”,這是文化理解的共同基礎。

司馬富將卜筮與中國歷書以及與中國宇宙論的關系集中在專著《中國黃歷》(The Chinese Almanacs

,也譯《中國通書》)一書中予以論述。他指出,雖然精確的天文和數學計算一直為中國歷法奠定基礎,但關聯性宇宙論自漢代起便在國家歷法和流行黃歷的建構中占據中心地位。這種宇宙論的基本前提是一個有序的宇宙,其中陰陽的看不見力量、所謂的五行、《易經》的八卦、古老的甲子計數系統中的十“天干”和十二“地支”,以及許多其他宇宙變量——包括“真正的”星辰和“星辰神”——彼此互動并與“同類”產生共鳴。根據《易經》,天、地通過天體圖像和地球形態向人類自我展示。天文產生了一種高度復雜的中國占星術傳統,而地理則促生了與之相關俗稱風水的偽科學。就這樣,《易經》、中國黃歷和占星術之間產生了緊密而有趣的聯系,影響了中國幾千年。司馬富的重要著作《探尋宇宙和規范世界:〈易經〉及其在中國的演進》2008年由弗吉尼亞大學出版社出版,2017年又出了修訂版,可見該書在西方具有一定的影響。著名國際易學家本特·尼爾森稱贊這部書是世界上一部有關《易經》的杰出著作,是卓越中的卓越。

1999年,弗吉尼亞大學邀請司馬富作了三次講座,總題目是“規范世界和探尋宇宙:《易經》在中國及其他”,這三次講座就構成了這部書的基礎。盡管大部分人都知道《易經》源自中國,但是很少人知道它在中國的演進情況并最終在西方是如何傳播的,也少有人知道這部書的基本內容,所以司馬富想研究這兩方面的內容。

司馬富這部書研究了《易經》自商朝至今的發展情況。首先,他追溯了《易經》通行本的起源。司馬富指出《易經》的確切誕生日期無法確定。根據《易經·系辭傳》記載,周朝末年伏羲始畫八卦,在漢代早期還沒有成為儒家經典之前,它被人稱為《周易》。可以確定的是,公元前4 世紀《周易》的基本語法已經完全確立,其語言包括無字符號(別卦、經卦和爻)和書面文本(卦名、彖辭和爻辭)。未來幾個世紀里,《易經》的詞匯大幅度增加,尤其是《易傳》這一擴大了《周易》解釋框架的注疏出現之后,更是如此。

其次,他追溯了《易經》如何完成經典化,即如何從卜筮文本變身為儒家重要經籍并成為“六經之首”的。周朝末年與早期《易經》相關文獻與那個時代許多其他文本之間密切關系的一個重要點就是宇宙論。漢代宇宙論的核心是精心設計的對應和共鳴系統,通常被稱為“相關性思維”。兩種對應系統為漢代和大約兩千年左右中國的相關性思維提供了概念基礎。一種系統關注有名卻遭誤解的陰陽概念,另一種系統則關注五行。公元前136年最終獲得皇帝批準的《易經》版本有兩個顯著特征。第一,它按照順序編號的成對分組顯示了《易經》基本文本的六十四卦是如何構成的:在六十四卦的五十六卦(二十八對)中,原理是卦變,就像每對中的兩個卦中的一個被顛倒過來從而創造出另一個一樣;在剩余的八個卦中,其原理則是將所有爻轉為其對立面。也就是說,每一對都基于兩個結構原理中的一個原理而構成;第二,它擁有一組被統稱為“十翼”的注疏。這些注疏可以追溯到不同時期,但是都被認為是漢代早期經典的一個組成部分。這便是通行本《易經》。不過,根據出土文獻,除了通行本《易經》外,尚有其他多種版本,如王家臺《易經》、阜陽《易經》、上博《易經》和馬王堆帛書《易經》等。

再次,司馬富詳細考察了《易經》的注疏史。他研究了漢代《易經》研究方法,認為它有幾大特點:一是區分了今文學派和古文學派;二是《易經》研究中象數學派的確立;三是確定了歷算與《易經》之間的關聯,京房在這方面的貢獻不少,如卦氣說、納甲、八宮;四是偽書的興起與《易緯》的盛行——偽書旨在補充儒家經典,提供與其內容和關注對象相關的信息,以及當時今文在宇宙論、占星術、音樂、醫學、占卜和其他“技術”科目中的興趣,《易緯》主要包括八種,其中最有名的有《乾鑿度》和《河圖洛書》;五是后漢易學家蜂起,各擅勝場,如鄭玄的意義導向方法(即義理學派),用寬廣的筆觸總結復雜的文本,避免了漢初易學研究的弊端:定義簡短,但章句可能只關注少數幾個字或幾行爻辭,他研究《易經》的禮儀導向法讓更多學者根據“不易”而不是“變易”來進行研究,他也因其爻辰說而名聞易學界,另外荀爽、虞翻等在易學研究中也有其應有的地位,對后世易學研究具有深遠影響。

司馬富也考察了從六朝到唐宋元明清的易學研究,還將《易經》的研究延伸到了現代。他特別論述了“中國宇宙論的衰落”問題,指出不是像皮錫瑞所宣稱的那樣,清朝晚期沒人再相信《河圖》和《洛書》;恰恰相反,從清朝到民國時期,這類基于象數的易圖象的研究者眾,其中多數為學者。

與以前一樣,20 世紀中國《易經》的演進與中國和其他國家在此期間的變化方式有很大關系。新觀念,新技術,新的政治、社會和經濟制度及實踐,以及新的認識方式給世界上幾乎每個人帶來了前所未有的挑戰。與此同時,包括中國在內的世界許多地方一些長期的思維和行為方式都遭到質疑。“中學為體、西學為用”的觀念、新文化運動、“德先生賽先生”的引入以及中華人民共和國成立初期對封建迷信的破除等均對易學研究具有深刻的意義。

司馬富指出,清朝晚期與以前不同的是,在中國歷史上,政治倡導者第一次試圖將《易經》明確地與新的西方和日本知識來源聯系起來。例如嚴復翻譯赫胥黎的On Evolution

為《天演論》,在其譯例言中指出《易經》包含“名數格致”,并指出它提供了對諸如“物競天擇”這類科學過程的切實解釋。此外,他用《易經》的語言闡述了他的偉大英雄、社會達爾文主義者赫伯特·斯賓塞的宇宙論和形而上學思想,斯賓塞談到了現實由“不可知”的子宮中“演進”而出的各種現象。1911年辛亥革命之后,清王朝滅亡,中華民國成立,《易經》也由此失去了由制度得以強化的經典地位和宇宙論權威地位。1949年中華人民共和國成立后,中國香港、臺灣地區還是延續此前的易學研究傳統,而大陸學者如楊樹達、郭沫若、顧頡剛、李鏡池等易學家則在易學研究方面有了很大的變化。主要原因有兩個:一是他們獲得考古新發現的機會比港臺地區學者便利;二是政治因素。中華人民共和國成立初期到1978年,《易經》研究均受到“破除迷信”的制約而沒有大的發展,而從20 世紀80年代開始的“易經熱”,使得中西方的跨文化比較得到很大的發展,這是這一時期中國易學研究的一個顯著特點,由此國外漢學家的研究進入中國學術視野。另一個特點是,世界范圍的易學研究既開始關注其“科學”價值,也開始關注其心理學價值,如瑞士心理學家榮格受《易經》啟發而提出了“同時性原理”等,利策馬和卡徹以及中國學者申荷永均對榮格的心理學與《易經》之間的關系進行了深入研究。很有意思的是,司馬富還把《易經》作為文化自豪和靈感的源泉進行研究。首先,《易經》對中國語言、哲學和藝術都有巨大影響,亞洲和西方學者都認為《易經》深刻地影響了中國精英和大部分地區的民眾理解世界和表達其理解的方式。例如在早期《易經》文本里我們發現對有利于雙關語的押韻和同音異義的敏感性,以及傾向于將詞語和概念配對使其具有相反或互補的意義,以賦予其關聯性或相關性邏輯,這是中國傳統思想中長期而不可或缺的特征。《易經》的數字和隱喻象征,連同其陰陽導向的“相關二元邏輯”,對中國人在論證中偏好使用寓言、類比以及數字和其他形式的象征主義作出了重大貢獻。從哲學的角度來看,《易經》在中國的影響力超過任何其他儒家經典。首先,它建立了對中國傳統宇宙論的概念性理解,也是大多數關于時空哲學討論的出發點;其次,它對中國人對思想的持久強調作出了重大貢獻,如“成為”優先“存在”/“ 事物”優先“事件”/“ 關系”優先“本質”;第三,《易經》的經卦和別卦提供了幾乎無窮無盡的符號庫,用于表示和解釋從視覺藝術、音樂、文學到科學、醫學和技術等人類經驗的每一個領域。同時,《易經》為廣大的中國思想家提供了不可或缺的哲學詞匯。晚清時期《易經》對審美的影響隨處可見,從音樂、繪畫、書法、詩歌和散文到插花、舞蹈、建筑設計、工藝生產甚至飲食文化莫不如此,它們或者是靈感的直接來源,或者是解釋性的參考框架。《易經》的象征主義同樣引發了藝術和文學批評。自然,《易經》也以各種各樣的方式影響著中國文學,例如在劉勰的《文心雕龍》中,《易經》不僅為對偶提供了一個具體而強有力的范式,這種范式在中國傳統寫作中總是很受歡迎,而且是幾種主要散文類型包括論、說、刺和序等的特定起源。此外,司馬富還論及卜筮易、生活易和科學易經等重要論題。

對于司馬富而言,《易經》作為中國經典,也是世界經典,享有與其他世界經典作品如《圣經》《古蘭經》《吠陀經》等一樣重要的地位。只是,《易經》與這些世界經典的不同之處在于兩個方面:一是這些經典都以重要的宗教傳統為基礎;二是《易經》完全基于人類的自然觀察。

簡而言之,司馬富并非想就這一話題對《易經》的起源和發展進行全面而綜合的研究,而是主要從清代的學術視角來探討《易經》在中國的演進。而在清代,中國知識分子對于《易經》的理論和實務來自于兩大創新:一是漢代易學研究范式;二是宋代易學研究范式。受考證學創新工具和批評視角的鼓勵,清代學者研究《易經》的各種情況,檢驗舊理論,并發展出新的理論。基于這些考慮,在選擇近三千年里人們如何看待并使用《易經》的例子時,司馬富的主要標準是清代易學者和卜筮者認為它們重要與否;與此同時,司馬富試圖將這些例子放在更為廣泛的歷史視角中進行審視,避免像清代知識分子那樣傾向于將其判斷為與《易經》相關的某種確定的理論、實踐和流派。

司馬富采用歷時方法來研究《易經》在中國的演進,這種方法論證了易學研究如何隨著時間的推移而與不同的解釋策略和學派產生相互作用,有效地破壞了將《易經》視為一種永恒而普遍的文獻這種“不僅不充分而且誤導”的看法;此外,因為所有中國思想家都對《易經》有某一方面或多方面的興趣,不管是倫理學、形而上學、象數學,還是宇宙學,司馬富的這部作品讀起來就像一部中國知識分子史,認為“中國思想家傳統中被歸屬的類別太過狹窄,因而無法容納他們思想的全部范疇和豐富性”。在這部書中,司馬富證明了大多數中國思想家如何將他們不同的思想融入到他們對《易經》的詮釋中,并且證明了傳統易學研究中的象數學派和義理學派之間的尖銳分歧是如何難以保持的。

司馬富的另一部著作《〈易經〉別傳》分為兩部分:“《易經》的國內演進”和“《易經》的跨國界旅行”,系統地梳理了《易經》在中國的演進,也追蹤了《易經》在中國以外的國家與地區的演進,從而從一定程度上確認了《易經》在世界文化中的重要地位。由此,司馬富奠定了他在世界易學研究中舉足輕重的地位。可以說,他的研究不僅在西方世界具有非常重要的影響,而且在中國易學界也值得關注和深入研究。

艾周思:朱熹《周易本義》(英譯本)

進入21 世紀,美國易學研究迎來了更多譯作和研究成果,20年的時間里就出現了十多種《易經》譯本,頗有井噴之感。其中特別值得提及的是艾周思、范多思、裴松梅、雷文德、戴維·亨頓和赫仁敦等的《易經》翻譯。

艾周思是一位多產的學者,其學術興趣集中于《易經》和中國哲學,尤其是朱熹對《易經》的詮釋。他翻譯了朱熹的兩種易學著作:分別是2002年翻譯的《易學啟蒙》和2019年翻譯的《周易正義》。前者涉及易圖象問題,而后者則是朱熹對《易經》的詮釋。

美國馬里蘭大學裴松梅(Margaret J. Pearson)教授宣稱她的翻譯是為了呈現一部“原初的”(original)“真”(authentic)《易經》,因為她相信她的翻譯忠實于《易經》文本最古老的層面。她認為《易經》可能是女性主義文本,因為她明顯地遵循了王弼所作出的假設,即“陰陽這一成對出現的概念本身是有性別的”。

范多思認為,最近考古發現確實為《易經》的起源至少提供了一些證據,解釋了它的發展過程中猜測性年表的形成;而且,他是從隱喻的視角來對《易經》進行翻譯的。另外,2017年出版的雷文德譯本和戴維·亨頓譯本,以及2019年出版的赫仁敦譯本都值得我們關注。尤其是郝仁敦全譯了程頤的《伊川易傳》,這是西方語言學界對這部著作的第一個全譯本,這對于豐富西方人對《易經》的認識具有非常重要的意義。

范多思:《易經》(英譯本)

艾周思:朱熹《易學啟蒙》(英譯本)

結語

版本,其中最主要的是衛禮賢/貝恩斯的《易經》英譯本、蒲樂道的《易經》英譯本和理雅各的《易經》英譯本。由此可見這些譯本在英語世界(西方)的影響很大。不過作者不是直接引用譯文,很多地方都進行了處理,或只取了卦名作標題,或取了部分彖辭,或取了部分象辭。例如在扉頁上,小說作者就引用了:

If a person consulting the oracle is not in touch with Tao

he does not receive an intelligible answer,

since it would be of no avail.

—The I Ching

這是衛禮賢在翻譯了《系辭傳》“《易》之為書也,不可遠……初率其辭,而揆其方,既有典常。茍非其人,道不虛行”之后對這段話的理解,大意是“如果卜問占卦而不與道相聯系的話,那么他就不會得到明晰的答案,因為這樣做是毫無效果的”。這句話無疑在整部小說中具有提綱挈領的作用,整部小說似乎都是對這句話的回應。

《易經》進入英語世界之后,在其接受過程中經歷了“變異”。“變異”之所以發生,其直接原因是因為誤讀或誤解,例如小說中的人物多數對《易經》是存在誤解的;另外,英語世界里最初因為《易經》中存在著有利于傳教的因子而受到傳教士的青睞,后來又因為其迷信或預卜功能而得以在英語世界得到更

《易經》在西方世界具有很大影響,不僅影響了西方人的一些行為,例如著名漢學家閔福德對于自己是否要翻譯《易經》都要卜卦來決定;而且也影響著西方人的文學創作,最重要的有羅森菲爾德創作的《死與〈易經〉》、菲利普·迪克創作的《高堡奇人》和李道創作的詩歌集《變易》。

筆者與《死與〈易經〉》這部小說結緣有一個故事。2007年,筆者在四川大學攻讀博士學位,經過一年的學習后,決定將博士論文的選題定為“英語世界的《易經》研究”。開題時,師妹戴月行也在場,她說有一本小說跟易經研究相關,就是這部《死與〈易經〉》。后來,她將這本書買來送給了筆者。

《死與〈易經〉》是一部神秘小說,由羅森菲爾德女士創作,1981年出版,出版之初就被稱為“一本非常引人入勝的書……極具原創性”。

整部小說共十八章,其中共提到《易經》中的22 個卦名,除標題的18 個卦名外,“楔子”里卜到了“Possession in Great Measure”(大有卦);第七章里,“比卦”中有一變爻,于是得到“同人卦”;在最后一章里,尼克(Nick)的朋友葛雷(Grey)第一次為尼克卜得“旅卦”,后來才卜到“大壯卦”,而因為“大壯卦”中的變爻,他們又得到了“泰卦”。

從小說最后的“作者跋”可知,羅森菲爾德小說中引用的《易經》有多種大范圍的傳播,最后因為中西方文化的融合、互動才慢慢讓人體悟到其精髓:《易經》預兆的并不是某一具體事件,而是對一種趨勢的預測,以便于我們在災禍還未降臨前,得以做好準備以使災禍免于發生或使損失降至最少!這一點,作者曾借小說人物葛雷之口和盤托出。葛雷告訴尼克,《易經》是一本占筮書,某種程度也是一本哲學書。至于如何解釋其中的卦,葛雷說不能用西方的因果觀念來解釋,也曾稍顯遺憾地告訴萊蒂說,預測只是一時有效,沒有什么卦是會永遠持續的。從終極意義上說,這就是《易經》所能教導我們的。而同時,《易經》在其他方面的應用也慢慢為英語世界所認識,例如《易經》的文學性以及“《易》無達占”等昭示的文學開放性也慢慢為英語世界的有識之士所認識。

美國著名科幻小說家菲利普·K·迪克(1928—1982)一生與《易經》關系緊密,共創作并出版長篇小說44 部和短篇小說121 篇,代表作有《少數派報告》《尤比克》《仿生人會夢見電子羊嗎?》《高堡奇人》《流吧!我的眼淚》等,以其小說改編的電影《銀翼殺手》風靡全球。與《易經》關系緊密的便是他創作的《高堡奇人》(The Man in the High Castle

,或譯作《高城堡里的人》)。《高堡奇人》是迪克最受歡迎的小說,也是其杰作之一。知道《高堡奇人》這部小說,也跟我在美國加州大學圣塔克魯茲分校訪學有關。這所大學英文系有一位教授名叫Christopher Connery,研究漢代文學的,是一位卓有成就的漢學家,與中國的聯系很多,尤其是與上海這座城市的聯系,他有一門課就是“上海研究”,本科、碩士和博士生都要修的一門課。他的中文名字叫“老康”,名聞上海。一次交談中,我提到《易經》與小說創作的問題,也提到《死與〈易經〉》這部小說。他說,《死與〈易經〉》這部小說并非杰作,迪克的《高堡奇人》才是經典之作,其中《易經》在結構整部小說的過程中起到了非常重要的作用。于是,我才買來《高堡奇人》,讀完之后也甚為嘆服。

在一篇題名為《中孚》(Chung Fu: Inner Truth)的文章中,艾曼紐·卡瑞指出,迪克1960年第一次讀到《易經》是在榮格的一篇文章里,然后他馬上買到了《易經》,此后這本書從未離身過。可以說,1960年他發現《易經》使他抓住了世界先鋒派潮流的尾聲。他首先發動妻子安妮閱讀《易經》,很快全家都活在卜卦模棱兩可規則的氛圍中,對各種問題都卜筮,甚至生活中最平淡無奇的決定都由卜筮而定。

帕米拉·杰克遜和喬納森·利瑟姆編輯的《菲利普·K·迪克的注釋》中的詞條“I Ching

”一書指出,迪克有一部兩卷本伯林根版本的衛禮賢/貝恩斯《易經》英譯本,經常向《易經》求助(即卜卦),他聲稱在寫作《高堡奇人》每每遇到情節轉折時都通過運用《易經》卜卦的方式得以解決,而且也提到小說《高堡奇人》中有本卜筮書也運用了《易經》。而在小說的“致謝”中,迪克明確指出他使用的《易經》英譯本是由貝恩斯轉譯自衛禮賢的《易經》德譯本,屬于伯林根系列的第19 部,1950年由萬神殿圖書公司出版。迪克的《高堡奇人》以軸心國在“二戰”中取得全面勝利的世界為背景,但迪克并沒有構建一個龐大的架空世界,其作品更加關注在那個世界中人們的生存狀態,這與一般的科幻小說完全不一樣。當我們在閱讀《高堡奇人》時,展現在我們眼前的實際上是三個平行的世界:

第一個是原作故事發生的那個世界(我們稱之為“高堡世界”),在這個世界中德國和日本是世界的霸主;第二個世界是書中書《蝗蟲成災》的世界,美國和英國成為了世界的霸主;第三個便是我們(讀者)所在的這個世界(我們稱之為“現實世界”),對于這個世界的歷史我們應該很熟悉了。更為重要的是,《易經》是《高堡奇人》中一個貫穿全文的結構性元素,例如小說中的主要人物弗蘭克·弗蘭克、信介·田芥、朱莉安娜、霍桑·阿本德森等在關鍵時候都是求助于《易經》卜卦來決定自己的行動,盡管有時候他們對于用《易經》來占卜的結果感到困惑。例如朱莉安娜殺了喬之后,因手足無措而向《易經》問卜,她得到的結果是:

是益卦第四十二,第二爻、第三爻、第四爻和上爻都是動爻,因此,變為夬卦第四十三。她急不可耐地瀏覽這相應的卦辭,抓住每一層意思,綜合起來琢磨。天哪,卦上描述的和事實發生的一模一樣——奇跡再一次出現了。發生過的一切以圖解的方式呈現在她眼前:

利有攸往,

利涉大川。

正是這一次占卜,讓她走向了霍桑·阿本德森,從而得知《蝗蟲成災》一書是通過向《易經》問卜而寫出的:

她對朱莉安娜說:“我來告訴你,弗林克太太。霍桑通過陰陽爻線一個一個地作出了選擇,成千上萬個選擇,比如歷史分期、主題、人物和情節等等,每隔幾行就要求問一次神諭,因此他費了好多年才寫完這本書。霍桑甚至還求問神諭,問這本書會取得怎樣的成功。神諭告訴他會取得巨大成功,他寫作生涯中第一個真正意義上的成功。你說得對,是神諭幫他寫了這本書。你一定也經常求問神諭,否則你是不會知道的。”

一本讓黨衛軍“談虎色變”而在德國全面遭禁的書《蝗蟲成災》就是這樣寫出來的,有點讓人匪夷所思,卻似乎又入情入理。其主要的原因,就是這部書借助了《易經》作為全書的結構樞紐,因為作者菲利普·迪克是相信《易經》的預卜功能的。當然,盡管他相信《易經》的預卜功能,但是時不時地,他也對此有所保留,例如:

卦辭和爻辭怎么會如此截然相反?以前從沒發生過這樣的情況。吉兆和兇兆混合在一起。這是一個多么詭異的命運啊!神諭像發了瘋的廚子,把桶底剩下來的東西刮一刮,把各種殘渣碎糞攪一攪,端到你的面前。他想,一定是我同時撳了兩個按鈕,把工作程序給卡住了,所以神諭才給出了對現實世界的混亂看法。還好只是片刻的工夫,并沒有持續很久。

見鬼,他想,只能有一個結果,要么吉要么兇,不可能又兇又吉。

或者……可以同時兼有?

這是弗林克在別人勸他自己經營創意工藝品時,他拿不定主意,所以向《易經》求助,卜問的結果并不令他滿意,而是令他慌張,甚至懷疑。但是,當他進一步思考時,他發現變爻會帶來新的結果,因此他自言自語地說:

我的一生都在等待這樣的機遇。當神諭說“必有所成”的時候,一定是這個意思。關鍵是時辰。現在是什么時辰?是什么時刻?泰卦第十一中,上爻變動可以把整個卦象變成大畜卦第二十六。陰爻變成陽爻,新的時刻會出現。我當時慌慌張張的,竟然沒有注意這一點。

我敢肯定,這就是為什么我會有那么可怕動爻的原因。有了這個動爻,泰卦第十一才能轉變成大畜卦第二十六。因此,在這場紛紛擾擾中,我是不會完蛋的。

保羅·蒙特佛德指出,《高堡奇人》這部小說的中心情節推動的工具就是小說中主要人物周期性地使用《易經》來占卜,并且認為《易經》在整部小說中的貢獻在于其對它的概念設計,因為正是這一概念設計使得這部小說成了現代文學中特別重要的一部文本。

《高堡奇人》這樣一部在國際上具有相當地位的科幻小說,包括里面作為原小說的《蝗蟲成災》都是通過《易經》這一結構性要素而井然成篇的,《易經》在全世界的重要影響由此可見一斑。

以上兩部作品都是小說,沒有想到《易經》還跟英語詩歌的創作聯系上了。其中最著名的就是劍橋大學的駐校作家李道。

李道,這名字看似地道的中國人,卻不是中國人,而是英國人,原名Richard Berengarten,1943年出生于倫敦一個猶太裔家庭,曾旅居意大利、希臘、美國和(前)南斯拉夫,國際知名詩人,劍橋大學駐校詩人、教授,創作的詩歌受到了英國、法國、地中海沿岸國家、美國和東方等國的影響,以Richard Burns之名出版了超過25 本著作,獲獎無數。目前已出版精選文集八卷,分別是第一卷《為了生活:長詩選集(1965—2000)》、第二卷《經理》、第三卷《藍蝴蝶》、第四卷《干旱之季》、第五卷《巴爾干燈光下》、第六卷《指南,第一個一百》、第七卷《不,玄想商賴》、第八卷《變易》;其他詩集分別有《雙笛》《學著說話》《烏有鄉的一半》《抵制完美》《沒有封底的書》;散文集《轉換的關鍵》;作為編輯,曾編輯出版《獻給奧克塔維奧·帕斯的八度音階》《謝里·理查茲:迪倫·托馬斯詩作的插畫》《生命之河》《用可見的墨書寫:羅貝托·薩內西詩選(1955—1979)》《致敬曼德爾斯塔姆》《南斯拉夫之外》《致安格斯》和《完美的秩序:納索斯·瓦葉南斯詩選(1974—2010)》。

李道結緣于《易經》是在近60年前。那是1962年,李道剛剛19 歲,正是劍橋大學攻讀英語的本科生。他第一首直接取材于《易經》的詩歌《兩潭相連的湖》發表于1984年。而在20 世紀90年代,他開始想寫一部基于《易經》的詩集,在2002年他首次嘗試將這些詩歌收集起來,2003年以《隨》之名出現在《沒有封底的書》,最終全部收集在《變易》這一部詩集中,并于2016年出版。

李道自己說,他通過組成結構的不同層次,用復制和調適其建筑模式的方式來緊密地仿照《易經》創作其詩集《變易》。在微觀層面,基于創作詩歌《兩潭相連的湖》時自發出現的簡單形式,每首詩6 詩節,每節3 行。通過這種方式,六畫卦和三畫卦的形式隱含地在每一首詩歌的排版中得以再—呈現(再—呼喚、再—象征、重復、復制等)。而在宏觀層面,詩集《變易》共有64 組組詩,一組再—呈現一卦。每一組詩以斜體的“頭詩”開始,緊隨其后的是六首詩,對應每一卦的六爻。另外,每首詩都有一條“底線”,如下圖所示:

乾卦

這個“底線”既是詩集本身的內在組成部分,又是注解。這些“底線”大部分都與《易經》密切相關。從上圖可以看出,這一頁的“底線”就是解釋“乾卦”的卦形,即“乾上乾下”(“天上天下”):

乾卦構成

李道的詩集《變易》是他的精心之作,為了給其著作添色,他特意做了兩件事情。一是請國際知名易學專家夏含夷撰寫了“序言”。夏含夷的“序言”高屋建瓴,一方面將《易經》的詩歌特質與我國的第一部詩歌總集《詩經》緊密結合在一起;另一方面則將《易經》與柏拉圖的《伊安篇》(Ion

)進行橫向關聯,指出李道的詩集《變易》讓我們有理由相信,不僅古代的神袛而且占卜者和神圣的先知都通過詩歌與人交流,不僅古代如此,現代也繼續如此。二是請著名書法家、山東大學教授于明詮題寫了封面的“易”字,以及六十四卦的卦名,給整部詩集增色不少。這也許是海外易學界的傳統,自衛禮賢的《周易》譯作請著名書法家、古文字學家董作賓題寫書名“周易”后,后世很多主要的《易經》譯作都有請著名書法家題寫書名的做法,例如黃克孫和閔福德等莫不如此。

還需要指出的一點是,李道的詩集《變易》翻譯了六十四卦的卦名,而這些翻譯與其他翻譯都不一樣,如果將其與理雅各和衛禮賢的翻譯比較的話,會發現理雅各直接用音譯方法(而且是用他自己創制的拼音方法)來處理六十四卦的卦名,從卦名根本看不出有任何意義,如果要了解其意義,必須深入到文本中去探求;衛禮賢則兼采音譯和解釋的方法來處理這一問題,比理雅各的更直觀也更易于理解;而李道則直接翻譯,而且超過三分之一的翻譯與衛禮賢的不同,如他將“乾”譯為“Initiating”、“坤”譯為“Responding, Corresponding”、“屯”譯為“Beginning”、“蒙”譯為“Bringing up”、“師”譯為“Mustering, Conscripting”等。他的翻譯讀起來讓讀者更易于理解,從而便于讀者更好地進入到他的詩歌。限于篇幅,本文僅舉一例來進行說明。

這是根據《坤卦》而創作的第二組組詩中的第三首,詩歌的標題與本詩集的標題《變易》一樣,算是本詩集的“主題詩”。全詩大意是說,變易不易理解和度量,任何事情都隨時隨地超越時空而運動,永遠不變的只是變易本身,這與由《易經》衍生出來的中國哲學關于變易的思想是契合的,可以說,李道深得《易經》的精髓。

隨著李道這部詩集《變易》在英語世界得到越來越多的讀者閱讀,《易經》在英語世界的影響也許就像當初龐德(Ezra Pound)之翻譯中國古詩而促生了英語世界著名的詩歌運動“意象派”一樣,將帶來長遠和深刻的影響,《易經》也因此在英語世界乃至全世界得到更為深廣的傳播。

李道詩集《變易》

李道詩集《變易》中詩歌一首

《易經》在西方的影響是多方面的,它不僅引起西方學界對《易經》與文學關系的討論和研究,還深入影響了西方世界的文學創作;同時要提請大家注意的是,《易經》不僅影響了英語世界的文學創作,而且也影響了其他語言的文學創作,例如諾貝爾文學獎獲得者、德國著名文學家黑塞創作的《玻璃球游戲》(Das Glasperlenspiel

)。在黑塞眼里,《易經》既可用作卜筮之書,也可視之為智慧之書,書中所寫的既可讓我們思考也可讓我們體驗。正如鄭吉雄所說,歐美文學界由Dick 到Berengarten,從小說影響到詩歌,充分見證了《周易》跨國界、跨文化、跨學科的生生不息的生命力。尤其是20 世紀90年代以來,隨著越來越多的《易經》英譯本和其他語種譯本的出現,《易經》逐漸變得越來越全球化,對全球的影響也越來越深,從而成為了世界文學的一部分。司馬富認為,《易經》的全球化一方面由于《易經》在中國享有盛譽以及許多吸引人的特殊品質所致;另一方面,《易經》的傳播也因那些出于政治、社會、思想和福音目的而在不同環境中努力運用自我意識策略的人得以推動。其中,起關鍵作用的是那些翻譯家。因為正是譯者在用不同的形式將《易經》譯成英語的過程中發揮了很大作用,才使得它得以國際化并成為世界文學的一部分。

隨著中國復興、全球孔子學院的興起,越來越多的人關注中國,越來越多的人學習漢語與中國文化,越來越多的人從事包括《易經》在內的中國經籍和現當代作品的翻譯。不難想象,在不久的未來,可能每個語種都有自己的《易經》譯本;已有《易經》譯本的語種,將會有越來越多更為精良的《易經》譯本出現。到那時,《易經》可能真正會成為世界文化的一部分,滋養著全世界人們的心靈。

注釋:

[1]《馬可·波羅游記》比較好的英譯本當推1938年穆爾(A. C. Moule)與伯希和(P. Pelliot)合譯的《馬可波羅寰宇記》。此書綜合各種版本為一書,并于正文旁注明版本的縮寫,可稱為百衲本的馬可·波羅書。注釋本除玉爾·考狄本尚有價值外,則以伯希和的《馬可波羅游記詮釋》為精細深刻。詳見江辛眉:伯希和《馬可·波羅游記詮釋》簡介,《中國史研究》1959年第2 期,收入《馬可·波羅介紹與研究》中。不過,也有學者質疑馬可·波羅周游中國的真實性,見Frances Wood,Did Marco Polo Go To China?,

Westview Press, 1998。[2]吳孟雪:《前言》,參見《明清時期——歐洲人眼中的中國》,中華書局2000年版,第3 頁。

[3][意]利瑪竇著:《耶穌會與天主教進入中國史》,文錚譯、[意]梅歐金校,商務印書館2014年版,第70 頁。

[4][美]成中英:《國際〈易經〉研究:回顧與展望》,參見[美]成中英:《易學本體論》,北京大學出版社2006年版,第290—296 頁。

[5]賴貴三: 《十七至十九世紀法國易學發展史略(下)》,《巴黎視野》2011年9月,第20—21 頁。

[6]詳情可參見張西平:《中西文化的一次對話:清初傳教士與〈易經〉研究》,《歷史研究》2006年03期;張西平:《〈易經〉在西方早期的傳播》,《中國文化研究》1988年04 期;韓琦:《白晉(Joachim Bouvet)的〈易經〉研究和康熙時代的“西學中源”說》,《漢學研究》1998年第16 卷第1 期;吳麗達:《白晉(Joachim Bouvet)研究〈易經〉史事稽考》,《漢學研究》1997年第15 卷第1 期;吳伯婭:《耶穌會士白晉對〈易經〉的研究》,見中國中外關系史學會編:《中西初識二編——明清之際中國和西方國家的文化交流之二》,2000年,第44—66 頁等。外文資料請參見John W. Witek.Controversial Ideas in China and in Europe: A Biography of Jean-Fran?ois Foucquet, S.J., (1665-1741)

(Bibliotheca Instituti Historici S.I., Vol. XLIII.) . Rome: Institutum Historicum S.I., 1982; Knud Lundb?k, Joseph de Prémare (1666-1736) S.J.—Chinese Philology and Figurism, Aarhus University Press, 1991, pp. 13-16.[7]轉引自David E. Mungello,Curious Land: Jesuit Accommodation and the Origins of Sinology

, Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, 1985, p. 315.[8][11][16]賴貴三:《十七至十九世紀法國易學發展史略(下)》,《巴黎視野》2011年9月,第21—23 頁,第24 頁,第24 頁。

[9][10]轉引自賴貴三:《十七至十九世紀法國易學發展史略(下)》,《巴黎視野》2011年9月,第23—24 頁。

[12]Claude de Visdelou, “Notice du livre chinois nommé Y-king”, in Antoine Gaubil, Joseph de Guignes, Joseph Henri Prémare, Claude de Visdelou,Le Chou-king: Un des Livres Sacrés des Chinois, Qui Renferme les Fondements de Leur Ancienne Histoire, les Principes de Leur Gouvernement & de Leur Morale

. Paris: N. M. Tillard, 1770. pp. 399-436.[13]方豪:《中國天主教史人物傳》(下),中華書局1988年版,第85 頁。

[14]方豪:《中國天主教史人物傳》(中),中華書局1988年版,第304 頁。

[15]Knud Lundb?k, “The First European Translations of Chinese Historical and Philosophical Works”, in Thomas H. C. Lee, China and Europe: images and influences in sixteenth to eighteenth centuries

. Shatin, N. T., Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong, 1991, pp. 40-41.[17][22]Claudia von Collani. “The First Encounter of the West with the Yijing: Introduction to and Edition of Letters and Latin Translations by French Jesuits from the 18th Century”,Monumenta Serica

, 55 (2007), p. 239, p. 240.[18]Claudia von Collani, “The First Encounter of the West with the Yijing: Introduction to and Edition of Letters and Latin Translations by French Jesuits from the 18th Century”,Monumenta Serica

, 55 (2007), p. 231.關于“Figurism”的論述,詳見Claudia von Collani ed.Eine wissenschaftliche Akademie für China. Briefe des Chinamissionars Joachim Bouvet S.J. an Gottfried Wilhelm Leibniz und Jean-Paul Bignon über die Erforschung der chinesischen Kultur, Sprache und Geschichte

(Studia Leibnitiana), Sonderheft 18, Stuttgart, 1989.[19]Claudia von Collani. “The First Encounter of the West with theYijing

: Introduction to and Edition of Letters and Latin Translations by French Jesuits from the 18th Century”,Monumenta Serica,

55 (2007), pp. 240-241.原文為:In spite of the fact that many missionaries thought theYijing

to be a book full of superstition, he believed that he had developed a method to find in theYijing

the legitimate principles of Chinese philosophy - which he thought were as good as those of Platon or Aristotele.關于這一點,楊宏聲的說法與Claudia von Collani 的不一致,楊宏聲認為白晉就《易經》于1697年在巴黎作了一次講座。我查閱了相關西文文獻,沒有找到類似的說法。而楊宏聲的注釋中表明他引自方豪《中國天主教史人物傳》中的《白晉、傅圣澤》,我查閱了該書也沒見到類似說法。詳見楊宏聲:《明清之際在華耶穌會士之〈易〉說》,《周易研究》2003年第6 期;方豪:《中國天主教史人物傳(中)》,中華書局1988年版,第278—287 頁。經核實,楊宏聲此處的引文轉引自林金水:《〈易經〉傳入西方考略》,參見中華書局編輯部編:《文史》(第二十九輯),中華書局1988年版,第367 頁。[20]Henri Bernhard.Sagesse chinoise et philosophie chrétienne essai sur leurs relations historiques

, Procure de la Mission de Sienshien, Tientsin, 1935, p. 145.轉引自林金水:《〈易經〉傳入西方考略》,參見中華書局編輯部編:《文史》(第二十九輯),中華書局1988年版,第367 頁。[21]Joachim Bouvet,Portrait historique de l’Empereur de la Chine

, Paris, 1697.中譯本作《康熙皇帝》,趙晨譯,黑龍江人民出版社1981年版,第57 頁。[23]Henri Bernhard.Sagesse chinoise et philosophie chrétienne essai sur leurs relations historiques

, Procure de la Mission de Sienshien, Tientsin, 1935, p. 149.轉引自林金水:《〈易經〉傳入西方考略》,參見中華書局編輯部編:《文史》(第二十九輯),中華書局1988年版,第368 頁。[24]Fran?ois Jullien,Figures de l'immanence : pour une lecture philosophique du Yi king, le classique du changement

, Paris: Grasset, 1993.[25][74]鄭吉雄:《〈周易〉全球化:回顧與前瞻(一)》,《周易研究》2018年第01 期。

[26]最近張西平研究指出,白晉的《易經》研究顯然影響了萊布尼茨, 雖然不能說萊布尼茨的二進制是在看了白晉的通信后才形成的, 但白晉的通信無疑使萊布尼茨最終定下了修改自己的論文并再次提交關于二進制論文的決定。見張西平:《萊布尼茨和白晉關于二進制與〈易經〉的討論》,《中國哲學史》2020年第06 期。

[27]Arthur Waley, “Leibniz and Fu Hsi”,Bulletin of the School of Oriental and African Studies

, Volume 2, Issue 1 , February 1921, pp. 165-167.[28]Paul Pelliot, “A Review on Arthur Waley’s ‘Leibniz and Fu His’”,T’oung Pao

, 21 (1922), pp. 90-91.[29]Joseph Needham, “Addendum on theBook of Changes

and the Binary Arithmetic of Leibnitz”, in Joseph Needham,Science and Civilisation

, Vol. II,History of Scientific Thought

, Cambridge: Cambridge University Press, 1956, p. 432.值得注意的是,李約瑟在文章中引用《易經》時,使用的是衛禮賢/貝恩斯的《易經》譯本。[30]Rene Etiemble,L’Europe Chinoise

, Paris: Gallimard, 1988, pp. 370-428.[31]Donald F. Lach, “Leibniz and China”,Journal of the History of Ideas

, Vol. 6, No. 4 (Oct., 1945), pp. 436-455.[32]David E. Mungello, “Leibniz’s Interpretation of Neo-Confucianism”,Philosophy East and West

, Vol. 21, No. 1 (Jan., 1971), pp. 3-22.[33]J. A. Ryan. “Leibniz’ Binary System and Shao Yong’sYijing”. Philosophy East and West

, 46(1): 59-90, 1996.[34]Frank J. Swetz, “Leibniz, theYijing

, and the Religious Conversion of the Chinese”,Mathematics Magazine

, Vol. 76, No. 4 (Oct., 2003), pp. 276-291.[35]孫小禮:《萊布尼茨與中西文化交流》,《自然辯證法研究》1993年第9 卷第12 期。

[36]轉引自孫小禮:《萊布尼茨與中西文化交流》,《自然辯證法研究》1993年第9 卷第12 期。

[37]孫小禮:《關于萊布尼茨的一個誤傳與他對中國易圖的解釋和猜想》,《自然辯證法通訊》1999年第2 期。孫小禮的萊布尼茨研究最后集大成為《萊布尼茨與中國文化》一書,詳見孫小禮:《萊布尼茨與中國文化》,首都師范大學出版社,2006年。

[38]陳樂民:《萊布尼茨與中國——兼及“儒學”與歐洲啟蒙時期》,《開放時代》2000年第05 期。

[39]胡陽、李長鐸:《萊布尼茨二進制與伏羲八卦圖考》,上海人民出版社2006年版。

[40]韓琦:《白晉的〈易經〉研究和康熙時代的“西學中源”說》,《漢學研究》1998年第16 卷第1 期。

[41][44]Franklin Perkins,Leibniz and China: A Commerce of Light

, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 108, pp. 116-118.[42]David Mungello, “Die Quellen für das Chinabild Leibnizens”,Studia Leibnitziana

, 14 (1982), pp. 233-243.[43]Hans Zacher,Die Hauptschriften zur Dyadik von G. W. Leibniz

, Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1973.[45]G. W. Leibniz, 1703, “Explication de l’arithmetique binaire, avec des remarques sur son utilite, et sur ce qu’elle donne le sens des annciennes figures Chinoises de Fohy”,Memoires de l'Academic Royale des Science

, vol. 3, 85-89.[46]James A. Ryan, “Leibniz’ Binary System and Shao Yong’s ‘Yijing’”,Philosophy East and West

, Vol. 46, No. 1 (Jan., 1996), p. 82.[47][57][62][64][66][67][德]勝雅律:《德語國家〈易經〉研究概況》,參見《中華易學大辭典》編委會編:《中華易學大辭典》(下),上海古籍出版社2008年版,第850 頁,第850 頁,第851 頁, 第851 頁,第851 頁,第851 頁。

[48]李雪濤:《〈易經〉德譯過程與佛典漢譯的譯場制度》,《讀書》2010年第12 期,第54 頁。

[49]關于勞乃宣的生平志業,詳參張立勝:《縣令·幕僚·學者·遺老——多維視角下的勞乃宣研究》,北京師范大學2010年博士學位論文。

[50]指1913年。

[51]Richard Wilhelm 給自己取的中國姓名先是“尉禮賢”,后因嫌“尉”與“軍事”有關,所以改為“衛”,后來即以衛禮賢行世。詳見周一良:《畢竟是書生》,北京十月文藝出版社1998年版,第6 頁。

[52][55]王云五主編、勞乃宣撰:《清勞韌叟先生乃宣自訂年譜》,中國臺灣商務印書館1978年版,第47 頁,第48—52 頁。

[53][54]Richard Wilhelm.The Soul of China

. trans. John Holroyd Reece (with the poems translated by Arthur Waley). New York: Harcourt, Brace and Company. 1928, pp. 180-181, pp. 180-181.[56]作家劉心武將其翻譯為“德得利出版社”,他曾在一篇小文中介紹過這一出版社及其翻譯出版衛禮賢《易經》翻譯的情況。詳情請見劉心武:《一篇小序的由來》,《讀書》1985年第06 期。

[58]1950年波林根基金會出版公司出版,貝恩斯英譯:The I Ching or Book of Changes

, Wilhelm/Baynes, Bollingen Foundation Inc., New York.1967年起,改由普林斯頓大學出版社出版。[59]Hellmut Wilhelm.Change: Eight Lectures on the I Ching

. trans. Cary F. Baynes from German to English. New York, NY: Pantheon Books. 1960.[60]“愛諾思”(Eranos)這個名字在西方具有東方的象征意義。因為從其孕育和產生之日起,她便與中國文化,尤其是《易經》,結下了不解的淵緣。愛諾思的創始人奧爾加·弗羅貝-卡普泰因夫人(Olga Froebe-Kapteyn),最初正是由于對《易經》的興趣,邀請一些著名的漢學家或《易經》學者聚會,如衛禮賢、魯道夫·奧圖(Rudolf Otto)和榮格等,為愛諾思的發展奠定了基礎。從20 世紀30年代開始至今,愛諾思已經對東西方文化的交流以及促進東西方學者的相互了解,作出了引人矚目的貢獻。每年都要舉行的“愛諾思圓桌會議”,是國際上研討東西方文化的最重要的會議之一;每年都出版的《愛諾思年鑒》,是西方人研究東方文化的最重要的參考文獻。詳見申荷永、高嵐:《〈易經〉與“心理分析”——重訪愛諾思》,《周易研究》2001年第03期。

[61]Wellmut Wilhelm.Heaven, Earth and Man in the Book of Changes: Seven Eranos Lectures

. Seattle and London: University of Washington Press, 1977.[63]陸揚:《格釋〈易經〉》,《中國比較文學》,1998年第3 期。

[65]Young Woon Ko,Jung on Synchronicity and Yijing: A Critical Approach

, Cambridge Scholars Publishing, 2011, pp. 100-140.[68]轉引自張弘、余匡復:《黑塞與東西方文化的整合》,華東師范大學出版社2010年版,第2—8 頁。

[69]Richard Wilhelm,Lectures on the I Ching: Constancy and Change

, pp. 43-44.[70][德]彭吉蒂:《德譯中國:文學接受、經典文本及德國漢學的歷史》,見耿幼壯、楊慧林主編:《世界漢學》(第7 卷),中國人民大學出版社2011年版,第45 頁。

[71]Bauer Wolfgang, Entfremdung, Verkl?rung, “Entschlüβelung: Grundlinien der deutschen übersetzungsliteratur aus dem Chinesischen in unserem Jahrhundert” (Estrangement, Transfiguration, Decoding: Baselines of German Translations of Chinese Literature in our Century), inMartin und Eckardt

, 1993, p. 282.[72]Peggy Kames, “Der Sinologe Richard Wilhelm im Film - Bettina Wilhelm und ihr Projekt ‘Wandlungen’”, http://www.de-cn.net/mag/flm/de3515038.htm, accessed on April 4, 2012.

[73]Martina B?lck, “Richard Wilhelm und das I Ging im Film”, http://www.de-cn.net/mag/flm/de8494841.htm, accessed on April 4, 2012.

[75]Michael Lackner ed. ,Coping with the Future: Theories and Practices of Divination in East Asia

, Leiden and Boston: Brill, 2017.[76]Michael Lackner et al. eds. ,Fate and Prognostication in the Chinese Literary Imagination

, Leiden and Boston: Brill, 2020.[77]McClatchie 的中文名有多種,如有麥麗芝、麥克拉奇、麥克開拉啟 ,散見于國內學術期刊的文章,稱其為麥麗芝的居多。不過他的中文名字根據香港圣公會《公禱書》第 408 頁而取漢文名字為麥麗芝,依此則本文也取“麥麗芝”之名。另見 Nicolas Standaert ed.,Handbook of Christianity in China

2, Leiden: Brill, 2009, p. 160。[78]Thomas McClatchie. “Life of Choo-Foo-Tzse”, in Thomas McClatchie trans.,Confucian Cosmogony-A Translation of Section Forty-nine of the Complete Works of the Philosopher Choo-foo-tsze, with Explanatory Notes

, Shanghai: American Presbyterian Mission Press and London: Trübner, 1874, p. iii.另見Walter H. Medhurst.A Dissertation on the Theology of the Chinese with a View to the Elucidation of the Most Appropriate Term for Expressing the Deity

, Shanghai: American Presbyterian Mission Press, 1847, p. 162.[79][80][81][82]Thomas McClatchie, “Preface”, in Thomas McClatchie trans.,A Translation of the Confucian

易經or the “Classic of Change” with Notes and Appendix

, Shanghai: American Presbyterian Mission Press and Lodnon: Messrs. Trübner & Co., 1876. p. vi,p. iii,p. iv, pp. iv-v.[83]Thomas McClatchie trans.,A Translation of the Confucian I Ching or the Classic of Changes with Notes and Appendix

. Shanghai: American Presbyterian Mission Press and London: Messrs. Trübner & Co., 1876.[84]James Legge trans.,The Yi King in Part II of The Texts of Confucianism

, Oxford: Clarendon Press, 1882, p. 396.[85]郭沫若:《〈周易〉時代的社會生活》,參見蔡尚思主編:《十家論易》,上海人民出版社2006年版,第5—6 頁。

[86]蔡尚思:《郭沫若〈周易〉論著序》,參見蔡尚思主編:《十家論易》,上海人民出版社2006年版,第2 頁。

[87][美]夏含夷:《說乾專直,坤翕辟象意》,參見中華書局編輯部編:《文史》(第三十輯),中華書局出版社1988年版,第24 頁。

[88]K. C. Chang,Art, Myth and Ritual: The Path to Political Authority in Ancient China

, Cambridge: Harvard University Press, 1983, pp. 116, 118.[89]Joseph Needham,Science and Civilisation in China

, vol. II, Cambridge: Cambridge University Press, 1956, p. 310.[90]Richard Rutt,The book of changes (Zhouyi)

:a Bronze Age document

, London: RoutledgeCurzon, 2002, pp. 66-68.[91][96]James Legge, “Preface”, in James Legge trans.,The Yih King

, Oxford: At the Clarendon Press, 1882, p. xvii, pp. xiii-xv, xix .[92]James Legge, “Introduction”, in James Legge ed.,The I Ching

(2nd Edition), London: Clarendon Press, 1899, p. xv.[93]James Legge, “Preface”, in James Legge trans.The Ch’un Ts’ew, with Tso Chuen

(Vol. V ofThe Chinese Classics

). Hong Kong: Hong Kong University Press. 1960. p. v.[94]王韜:《新埠停橈》,參見王韜等:《漫游隨錄·環游地球新錄·西洋雜志·歐游雜錄》(鐘叔河主編的《走向世界叢書》之一),岳麓書社1985年版,第70 頁。

[95]該書收入穆勒主編的《東方圣典》叢書(Sacred Books of the East series

)的第16 卷;在這部叢書中,《中國經籍》(Chinese Classics

)則又被稱之為《中國圣典》(The Sacred Books of China

),而理雅各所翻譯的《易經》則是其中的第二部。詳見Norman J. Girardot, “Preface”, in Norman J. Girardot,The Victorian Translation of China: James Legge’s Oriental Pilgrimage

. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 2002, p. xvi.[97]Joseph Edkins, “Dr. James Legge”,North China Herald

, 1898-04-12.[98]John Chalmes, “The Sacred Books of the East”,China Review

, 15: 1 (1886), p. 1.[99]王韜:《送西儒理雅各回國序》,見王韜:《弢園文錄外編》,上海書店出版社2002年版,第181 頁。

[100]關于理雅各的圣經學訓練和宗教思想背景,詳見Lauren F. Pfister, “The Legacy of James Legge”,International Bulletin of Missionary Research

, Vol. 22. No. 2 (April 1998). pp. 77-82.另見Girardot, Norman J.吉瑞德The Victorian Translation of China: James Legge’s Oriental Pilgrimage

. University of California Press. 2002. pp. 66-68.[101]劉家和、邵東方:《理雅各英譯〈書經〉及〈竹書紀年〉析論》,參見中國臺灣“中央研究院”歷史語言研究所集刊編輯委員會編:《“中央研究院”歷史語言研究所集刊》(第71 本第3 分),中國臺灣“中央研究院”歷史語言研究所2000年版,第710 頁。

[102]國內學者一般將John Blofeld 的名字音譯為約翰·布勞菲爾德或約翰·布洛斐德。其實,他有中文名字,他曾著有中文著作《老蒲游記: 一個外國人對中國的回憶》,1990年出版于明報出版社,2008年曾被李丹(Daniel Reid)譯成英文出版,標題為My Journey in Mystic China: Old Pu’s Travel Diary

,出版社為Inner Traditions。關于他自己的中文名字在《老蒲游記》第151 頁中有一段說明:我少年時在英國,請一位溫州同學李超英先生為我取一個中國姓名。溫州人把P 聲讀為B 聲。結果他以“蒲”字代Blofeld 之B,以“樂”代lo,以“道”代d,而把fel 三個字母置之不理。這便是“蒲樂道”一名的由來。詳見蒲樂道:《老蒲游記: 一個外國人對中國的回憶》,中國香港明報出版社1990年版,第151 頁。戴鎦齡在《英語教學舊人舊事雜記》一文曾提及蒲樂道。詳見戴鎦齡:《英語教學舊人舊事雜記》,見戴鎦齡:《戴鎦齡文集——智者的歷程》,廣東人民出版社2004年版,第309—316 頁。[103]Richard Rutt,The Book of Changes (Zhouyi): A Bronze Age Document

, London and New York: Curzon, 1996, p. 79.[104][105][106]John Blofeld trans.,I Ching, The Chinese Book of Change

, London: Allen & Unwin, 1965, pp. 16-17, p. 17, pp. 15-16.[107]Nathan Sivin, “A Review on The Book of Change by John Blofeld”,Harvard Journal of Asiatic Studies

, Vol. 26 (1966), p. 290.[108]閔福德提到柳存仁是他學習《易經》的老師,也是他的朋友。詳見John Minford,I Ching: The Essential Translation of the Ancient Chinese Oracle and Book of Wisdom

, NY: Viking, 2014, p. 3.[109]詳見“閔福德的中國文化情”, http://www.ouhk.edu.hk/wcsprd/Satellite?pagename=OUHK/tcGenericPage2010&c=C_ETPU&cid=191155146600&la ng=chi&BODY=tcGenericPage, 訪問時間:2014年11月28日。

[110]管黎明:《 漢學家閔福德翻譯出版英文〈易 經〉》,見 美 國《僑 報》(The China Press),2014年11月14日,詳見http://ny.usqiaobao.com/spotlight/2014/11-15/58960.html, 訪問日期:2014年11月28日。

[111][日]長谷部英一:《日本〈易經〉研究概況》,見《中華易學大辭典》編輯委員會編:《中華易學大辭典》(下),上海古籍出版社2008年版,第891—901 頁。

[112]楊宏聲:《朝鮮半島〈易經〉研究概況》, 見《中華易學大辭典》編輯委員會編:《中華易學大辭典》(下),上海古籍出版社2008年版,第882—890 頁。

[113][115][116][117][118][120][122][123][124][126][128][129][130][136]John Minford,I Ching: The Essential Translation of the Ancient Chinese Oracle and Book of Wisdom

, NY: Viking, 2014, p. 9, p. 505, p. 509, pp. 505-507, pp. xxi-xxix, p. 4, pp. xii-xviii, pp. ix-xvii, p. 501, p. 511, pp. xvii-xviii, p. xvii, pp. xvii-xviii / xxi-xxiv, pp. 428/ 490.[114][125][瑞典]高本漢:《漢文典》(修訂本),潘悟云等編譯,上海辭書出版社1997年版,第72 頁,第72 頁。

[119]Joseph A. Adler, “A Review on ‘John Minford, trans.,I Ching (Yijing): The Book of Change’”, in Dao: A Journal of Comparative Philosophy

, vol. 14, no. 1, 2015: 151-152.[121]劉紹銘:《〈鹿鼎記〉英譯漫談》,參見劉紹銘:《文字不是東西》,江蘇教育出版社2006年版,第220 頁。

[127][151][152][155][157][158][159][160][162][163]Richard Alan Kunst, “The OriginalYijing

: A Text, Phonetic Transcription, Translation, and Indexes, with Sample Glosses”, Ph.D. dissertation in Oriental Languages: University of California at Berkeley, 1985, p. 72, pp. 2-3, p.6,p.62, pp.62-63, pp.63-65, pp.67-72, pp.72-75, pp.87-89, p.90.[131]李歐梵:《大江東去—— 雜憶兩位翻譯大師》,《蘋果日報》2011年8月28日。

[132]李明濱、查曉燕:《中外文學交流史·中國—俄蘇卷》,山東教育出版社2015年版,第297 頁。

[133][俄]列夫·杰柳辛:《俄羅斯的周易研究》,《中國文化》1994年第02 期。

[134][135][138]Iulian K. Schchutskii,Researches on the I Ching

, trans. William L. MacDonald, Tsuyoshi Hasegawa and Hellmut Wilhelm, Princeton: Princeton University Press, 1979, pp. 13-55, p. 156,pp. 129-235.[137]Richard Wilhelm,I Ching or Book of Changes

, trans. Cary F. Baynes, Penguin Books, 2003, pp. 709, 714.[139]章小鳳:《〈易經〉遠播俄國的踐行者——記俄國漢學家尤·康·休茨基》,《中華文化論壇》2014年第4 期。

[140][141][142][143][144][145]張西平、孫健:《當代歐洲儒學研究與傳播(1990—1999)》,參見滕文生主編:《國際儒學研究通訊》(第四輯),學苑出版社2020年版,第223 頁,第226 頁,第229 頁,第231 頁,第234 頁,第234 頁。

[146]周睿:《21 世紀波羅的海三國漢學研究現狀述評》,《漢學研究通訊》2021年第40 卷第2 期。

[147]這種說明并不確切。準確地說,狹義上的《易經》才等同于《周易》,而廣義上的《易經》除古經經文外還包括《易傳》。

[148]Richard Alan Kunst, “Abstract”, in Richard Alan Kunst, The OriginalYijing

: A Text, Phonetic Transcription, Translation, and Indexes, with Sample Glosses, PhD. diss. in Oriental languages, University of California, Berkeley, 1985, p. 1.[149][150]Richard Alan Kunst, “Preface”, in Richard Alan Kunst, The OriginalYijing

: A Text, Phonetic Transcription, Translation, and Indexes, with Sample Glosses, PhD. diss. in Oriental languages, University of California, Berkeley, 1985, pp. iv, vii, p. vi.[153]郭沫若:《郭沫若全集》(歷史編第一卷),人民出版社1982年版,第383 頁。

[154]詳見http://www.humancomp.org/ftp/yijing/yi_hex01.pdf。如果要閱讀孔士特所作關于六十四卦的筆記,請參閱http://www.humancomp.org/ftp/yijing/yi_hex.htm。這樣的筆記孔士特共記了779 頁。

[156]Shih-hsiang Ch’en, “TheShih-ching

: Its Generic Significance in Chinese Literary History and Poetics”,Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica 39

(1969), pp. 371–413 (repr. inStudies in Chinese Literary Genres

, ed. Cyril Birch, Berkeley: University of California Press, 1974, pp. 8–41).[161]Richard Alan Kunst, The OriginalYijing

: A Text, Phonetic Transcription, Translation, and Indexes, with Sample Glosses, PhD. diss. in Oriental languages, University of California, Berkeley, 1985, pp. 84-85;高本漢稱“protograph”為short forms 和primary forms,吉德煒稱之為primary graphs,而郭沫若則稱之為“初形”。詳見Richard Alan Kunst, The OriginalYijing