超聲波無線能量傳輸技術應用與研究進展

劉 暢,芮小博,康 金,楊 飛,李宏陽,張思睿

(1.承德石油高等專科學校 電氣與電子系,河北 承德 067000;2.天津大學 精密測試技術與儀器國家重點實驗室,天津 300072)

無線能量傳輸(Wireless Power Transmission)技術,又稱非接觸式能量傳輸(Contactless Energy Transfer)技術,是一種擺脫了有形的導體連接,利用空氣、液體等介質作為媒介傳輸能量的一種技術。1890年,美國科學家尼古拉·特斯拉就提出了用無線電波傳輸能量的想法,特斯拉利用磁感應成功點亮了一只燈泡[1-2],首次證明了無線能量傳輸的可行性。特斯拉還對未來做出設想,希望設計出巨大的鐵塔輻射能量,以供給人類消耗[3]。在隨后的五十年,日本與美國的科學家對該技術做了一些初步的研究,但進展緩慢[4-5]。直到20世紀80年代,無線能量傳輸技術才開始新的發展[6]。近十年,由于低功率電子設備的不斷出現,無線能量傳輸技術獲得了越來越多的關注[7]。無線能量傳輸技術可以在部分場合代替傳統的電池供電或電線供電方法,使設備密封性更強,提高系統的穩定性與安全性。另一方面,因為設備的“無線”化,使得設備的使用與移動更加靈活,還適用于某些不方便直接供電的場合,比如動物體內、野外環境、密閉容器等,大大改善了傳統設備的應用條件[8-9]。無線能量傳輸技術是當前工程科學中的熱點研究方向之一,是當前國內外學術界和工業界探索的一個多學科強交叉的新的研究領域。從廣義上來說,主流技術有電磁感應式、電磁諧振式、遠場輻射式及聲音振動式等[10]。

本文側重于一種利用聲音振動進行無線能量傳輸的方法,因其利用的頻段一般在超聲波段,故本文將其稱為超聲無線能量傳輸方法。該傳輸方法無需電磁場環境,適用介質廣泛,具有極高的安全性,最近得到了越來越廣泛的關注。本文將詳細論述基于超聲波的無線能量傳輸方法,從傳輸機理、應用介質及場合介紹國內外研究現狀和關鍵技術問題,并對該技術目前研究的熱點及發展趨勢進行闡述。

1 超聲無線能量傳輸技術概要

將振動能與電能聯系到一起的是壓電效應,由法國的居里兄弟于1880年發現[11],該效應是指某些電介質受到外力時,會在它的兩個相對表面上出現正負相反的電荷。隨后在1881年他們又發現了逆壓電效應[12],正、逆壓電效應是聲學發展史上的重大發現,大大加速了聲學在現代科學技術中的發展。

1.1 超聲無線能量傳輸技術原理

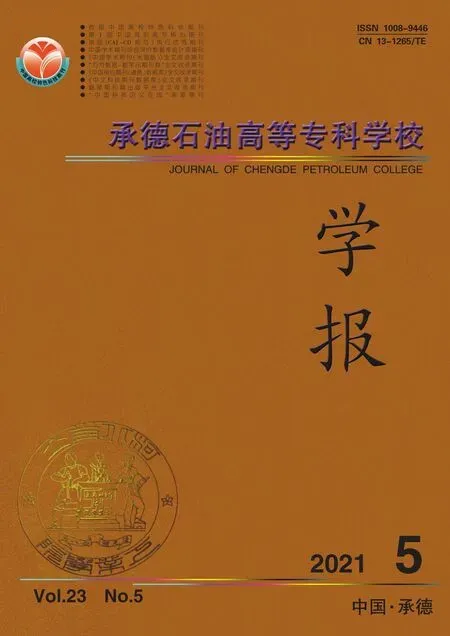

超聲無線能量傳輸技術是一種較為新穎的方法,約有30年的發展歷史,其最基礎的一種應用方法如圖1所示。整個系統由三個部分組成,發射單元、接收單元與傳輸介質。工作時驅動器以交流電壓驅動發射換能器[13],在介質中激發振動,當振動傳播至接收單元后,接收換能器將振動轉換為兩電極的電勢差,經整流穩壓獲得穩定的電壓以供給負載使用或給儲能元件充電。超聲無線能量傳輸的介質可以是金屬、空氣、液體,甚至是生物組織[14]。

1.2 與環境能量收集的關系

隨著微機電技術的發展,目前電子元件的功耗越來越低,出現了收集環境能量為其供電的解決方案,其中用聲音及振動進行能量收集是研究熱點之一。

對于工程中的固體材料,可以用磁電式、靜電式或壓電式換能器將介質中的振動能量轉換為電能,其中壓電式最受重視,類似于超聲無線能量傳輸的接收單元。對于空氣環境,可以用亥姆赫茲共振腔進行能量收集[15]。對于人體環境,目前有使用壓電效應收集心臟跳動能量和肌肉收縮能量的研究報道[16-17]。

現有的振動能量收集技術已經可以看出其應用潛力,且可減少環境中的振動與噪音,但從能量的角度來看,還難以完全滿足實際需要。該技術受限于環境條件,一方面振動能量來源不穩定,另一方面結構振動的來源較復雜,其振動特征頻帶較寬且不確定,直接限制了俘能器的最大接收效率。

上述提到的振動環境能量收集方法,都可使用超聲能量無線傳輸技術進行能量補充。

1.3 超聲無線能量傳輸技術優勢

在無線能量傳輸的大家庭中,超聲無線能量傳輸技術是研究歷史較短、成果較少的一個分支,但已經體現出了一些獨特的優點。

超聲無線能量傳輸技術利用聲音振動作為能量傳輸的載體,最大的特點在于安全性,因為超聲方法避免了電磁場的運用,對于有隔磁要求的場合及人體使用有很明顯的優勢。超聲方法可以在金屬介質中使用,避免了電磁方法中金屬材料的電磁場限制及渦流效應,因此該方法尤其適合于在金屬材質的密閉容器內部進行供電。由于超聲波波長遠小于電磁波,其換能器尺寸更小,同時壓電陶瓷等換能器件的生產技術成熟、成本低、便于布置,故超聲無線能量傳輸系統也普遍比其他方法的要小巧靈活。

與環境能量收集方法相比,無線能量傳輸可以激發窄帶信號并設定在換能器的諧振頻率下工作,大大提高了能量獲取的效率。該方法不必使用結構復雜的寬頻帶俘能器,并且能量傳輸可定量控制,系統穩定性更強。

2 超聲無線能量傳輸技術研究現狀與應用

2.1 醫學中的超聲無線能量傳輸

醫學是超聲無線能量傳輸方法應用比較廣泛與成熟的領域,傳輸介質以液體、凝膠與生物組織為主,大部分應用場景是為體內的植入式器件供電,可解決器件充電困難、重復手術進行電池更換的難題[18-19]。

首次提出超聲無線能量傳輸方法是在1985年,Cochran等人嘗試在骨骼上放置PZT-5材料的壓電片,利用電刺激促進骨骼修復,傳輸系統如圖2所示[20]。在壓電陶瓷片的諧振頻率2.25 MHz下,通過外部激發超聲波,可以達到600 mV、100 μA的輸出。上述研究開啟了超聲無線能量傳輸的篇章,實驗利用衰減系數更大的PVC凝膠模擬生物組織,進一步體現了該方法的發展潛力。

在超聲波傳播過程中,不同位置的能量分布不同,當有反射波時還可能形成駐波,其在波峰處振動最強,有科研人員專門對該問題進行了實驗。Arra利用PZT晶片在液體環境中進行實驗[21],他著重考量了反射形成的駐波對于接受效率的影響,在5 mm~105 mm的距離上可以做到21%~35%的傳播效率,隨著距離的變化,傳播效率呈周期性變化。該研究為植入式器件超聲波無線供電技術在實際應用中的頻率選擇與擺放位置提供了參考依據。

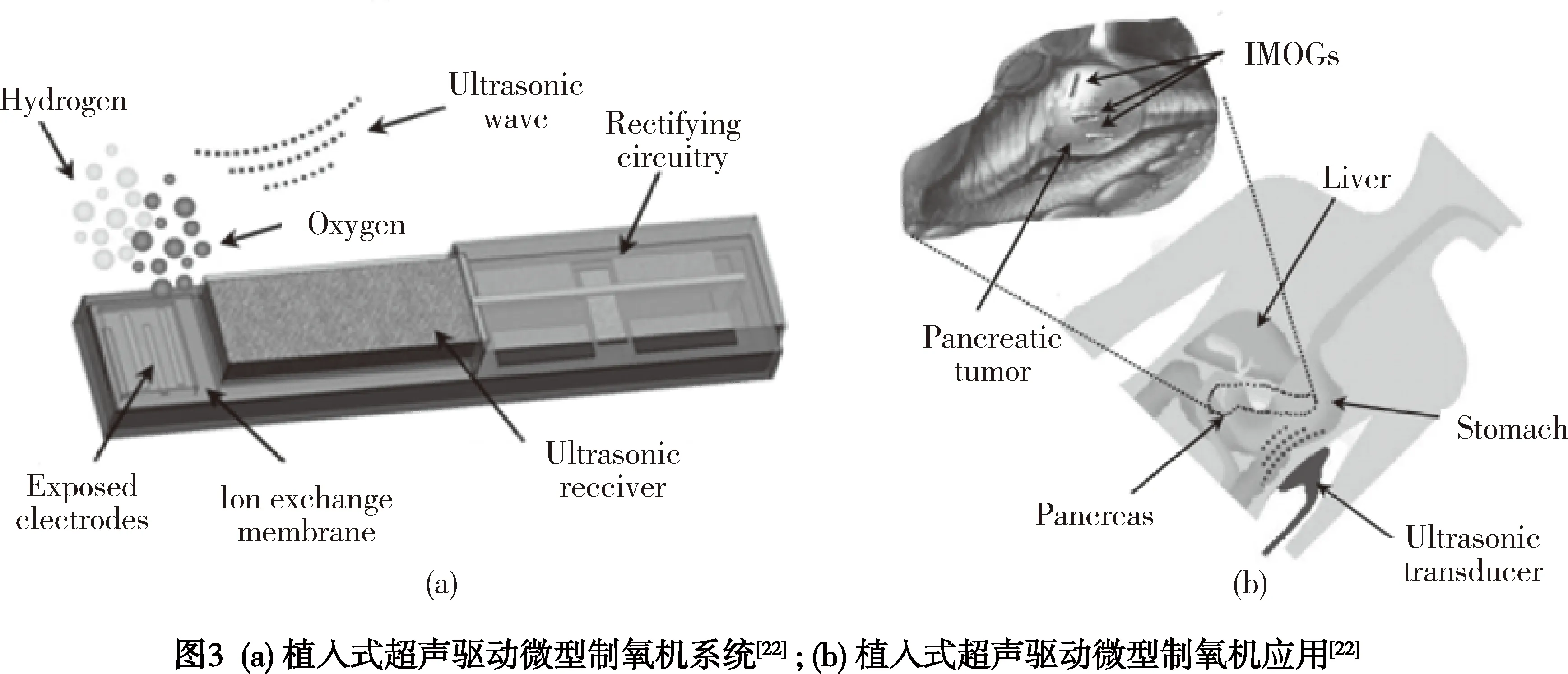

對于體內植入設備的供電,最重要的是安全性及生物相容性,目前已經有了幾種針對體內結構設計的器件樣機。2011年,Maleki設計了一種基于超聲波供電的體內微型氧氣發生器[22],如圖3所示,該系統激發幅值50 Vpp、頻率2.3 MHz,在體內40 cm的距離上可得到6 V、20 μA的輸出,值得一提的是,他生產的器件尺寸只有1.2×1.3×8 mm3。2017年,Guida團隊在人體上肢模型上安裝了兩個相同的換能器[23],以700 kHz的工作頻率實現超級電容器供電。該裝置能夠在3.5分鐘內給0.22 F超級電容器提供足夠的功率。

此外,一些科研人員針對新型壓電材料及換能器開展應用研究。Leadbetter 應用PMN-PT以壓電復合形式制作換能器為助聽器供電[24],PMN-PT材料的壓電耦合系數比普通壓電陶瓷高60%,同時由于帶寬更大,能夠得到更高的能量輸出,該團隊最終得到了45%的能量傳輸效率。2019年,南京郵電大學周波等人[25]用比鋯鈦酸鉛PZT壓電系數和機電耦合系數更高的弛豫鐵電單晶制作植入式醫療設備供電系統,其介電損耗因子僅為普通PZT陶瓷的三分之一。

2.2 金屬材料中的超聲無線能量傳輸

除了在醫學上的發展,超聲波無線能量傳輸技術在金屬材料中也有廣泛的應用,發展歷史20余年。由于金屬和壓電陶瓷材料的聲阻抗量級接近,因此對于超聲方法來說,金屬介質比空氣和生物組織更容易使其獲得較高的傳輸效率。目前,該傳輸方式主要應用于壓力容器、真空室、管道、飛機機翼以及核廢料容器,在這些環境中,金屬材料無法打孔且布線困難,非常適合于使用超聲波進行能量傳輸。下面針對穿墻體波與平板導波兩種形式進行介紹。

穿墻體波式是一種發射換能器與接收換能器位置相對,聲波以體波形式進行傳播的方法。該方法的系統搭建較為簡單,但在聲波傳輸過程中能量衰減速度較快,主要應用于密閉容器中。最早提出穿墻體波式超聲能量傳輸方法的是美國學者Connor[26],其后此項技術發展迅速。2008年,德國慕尼黑歐洲宇航防務集團創新中心Kluge和德國薩爾大學Ngo聯合設計了適用于壓力容器的電力和數據傳輸系統[27],作者在文章中闡述了自主設計的發送和接收電路實現方法,其使用的壓電換能器直徑約為8 mm,可透射7 mm厚鋁壁。該系統的傳輸功率為30 mW、效率為80%,并且在3MHz載波頻率下的數據傳輸速率為1 kbps。英國紐卡斯爾大學的Neasham和Graham在2009—2011年設計了一種穿墻體波式裝置[28],旨在通過船舶的鋼質板壁傳輸能量和數據,該裝置使用電磁換能器(線圈)在80 mm厚的壁中產生和接收超聲波,但其傳輸效率相對較低(6%),數據傳輸速度為2 kbps。2021年,楊志遠團隊設計了一種可穿透金屬鈦的超聲波無線供電系統[29],其平均充電功率可達330 mW,性能穩定。

平板導波,究其本質是一種在厚度與激勵聲波波長數量級相同的聲波導(如金屬薄板)中傳播,由縱波和橫波合成的特殊形式應力波,通常也稱“板波”。由于板波在傳播過程中能量的損失要比體波小很多,因此具有作為能量傳播載體的潛力。然而,利用平板導波進行無線能量傳輸的工作鮮有報道,僅英國Cardiff大學有所涉及[30]。該團隊研究了民航機翼結構健康監測傳感系統供電的方法,但發現只有在飛機起飛與降落時才能獲取足夠的振動能量。為了解決該問題,Aleksander Kural博士設計了一種基于平面導波的無線能量傳輸系統[31]。Kural對幾種不同的商用壓電器件做了性能測試與對比,利用電感補償方法提高發射換能器與接收換能器效率。通過LISA軟件對板波的傳播進行了仿真并利用一維多普勒激光測振儀觀察了Lamb波的傳播情況。該系統針對簡單鋁合金平板,可以在54 cm的距離下,以20V的驅動電壓、224 kHz的驅動頻率,獲得17 mW的連續功率。但Cardiff大學的工作僅針對于簡單平板,無法應用于加筋的復雜艙壁環境中。如何設計出適用于在軌航天器使用的能量傳輸裝置,并達到更高的傳輸效率、更遠的傳輸距離是后續研究的難點。

2.3 空氣中的超聲無線能量傳輸

空氣介質中的無線能量傳輸技術受到人們的廣泛關注,該應用最貼近民眾生活。然而,換能器阻抗與空氣聲阻抗嚴重不匹配,需多次氣固耦合才可進行超聲傳輸,導致能量衰減嚴重,故空氣中的超聲無線能量傳輸技術未能取得突破性進展。

Ishiyama在2003年第一次實質性提出了空氣中超聲無線能量傳輸的方法[32],他使用喇叭形塑料收聲器提高換能器獲取的能量密度,在30 cm的距離得到了0.8 mW的功率。

2011年,Rose利用該方法建立了超聲無線能量供電系統[33],他考慮了能量的傳輸衰減與換能器的尺寸,對整個系統進行了建模,通過仿真計算可以達到最高53%的傳播效率。不過,受限于換能器材料的性能,Rose在實驗中只得到了37 mW的功率和16%的傳播效率。但作者也指出,該測試并非在最優條件下進行,僅有指示性作用。

Zaid在2014年[34]和2016年[35]繼續對空氣介質進行研究,使用了推挽式功率變換器,并在40 kHz頻率下得到1.0 mW傳輸功率,39.68 kHz頻率下得到4.2 mW傳輸功率,在一定程度上推動了空氣介質中無線能量傳輸技術的發展。

3 結論

本文以電池、電線等傳統供電方法無法滿足的特殊供電需求為出發點,對無線能量傳輸技術進行了分類總結,并主要介紹了超聲無線能量傳輸技術研究領域的最新進展,包括其技術原理、技術優勢等,同時從醫學(液體、凝膠、生物組織)、金屬材料以及空氣等三方面介紹其應用發展趨勢。

眾多國內外研究學者及機構在超聲無線能量傳輸領域進行研究工作,在超聲波傳播效率特性分析、超聲無線能量傳輸系統構建、新型超聲式能量傳輸方法、混合式換能器研制等多方面開展研究,取得了大量研究成果。但是面對復雜的應用環境,超聲無線能量傳輸技術仍處于發展初期,還面臨諸多挑戰,需要在今后著重研究以下幾個方面:

1)超聲波轉化效率提升研究,需要進一步分析影響能量損耗的相關因素;

2)不同介質尤其是生物內部聲場分布研究,建立超聲波在人體組織內的傳輸模型;

3)與空氣聲阻抗高匹配性換能器材料研究,設計能量輸出更穩定、環境適應能力更強的換能器;

4)復雜艙壁條件下遠距離超聲能量傳播研究,如在軌航天器使用的能量傳輸裝置;

5)高可靠性、安全性、小尺寸、系統化超聲無線能量傳輸系統研究。

綜上所述,基于超聲波的高精度、遠距離、高匹配度、芯片化、多介質傳輸系統是今后無線能量傳輸技術的發展方向,目前的研究成果還不能滿足無線能量傳輸領域的復雜應用需求,仍然要在以上方面進行更加深入的研究與探索。