國際關系視域下的共產國際與中國共產黨

賈烈英

【關鍵詞】百年黨史 共產國際 中國共產黨 國際關系

2021年是中國共產黨成立100周年。一個世紀前,中國共產黨只有50多人;一百年后,我們黨的人數超過9500萬,執政超過70年,領導14億中國人民奔向中華民族的偉大復興,并為構建新型國際關系和人類命運共同體努力奮斗,創造了黨史、國家治理和全球治理的奇跡。如何理解這種政治現象,因文化、理論和立場的差異,可能會有截然不同的解讀。但有一點可以肯定,在當今世界上,誰都不能忽視中國共產黨的存在,中國共產黨建黨100年的意義,將在百家爭鳴中不斷得以完善和凸顯。

時空永遠是最好的坐標。在近現代的世界舞臺上,民族國家成為了最重要的行為體,其他行為體如階級、政黨、宗教社團、公司、軍隊等,都和民族國家緊緊纏繞在一起,因此,把中國共產黨的建立、成長和壯大放在國際關系格局演變的背景下來審視,無疑是一種頗有價值的宏觀把握。本文重在分析影響中國共產黨成立、成長的外部因素。中國共產黨是在三對主要矛盾交織的國際背景中,破繭、行走和奔跑的,這三種勢力是資本主義、社會主義和法西斯主義,它們之間的關系在凡爾賽-華盛頓體系的多級不均衡結構中維持著一種微妙的平衡,直至法西斯主義被打敗,國際格局分化為資本主義與社會主義兩個陣營,中國共產黨在冷戰的歷練中奪取政權,逐漸走向成熟。資本主義、社會主義、法西斯主義代表了國際關系格局的三個子體系,而1919年成立的共產國際是社會主義力量的集合。

中國共產黨與聯共、共產國際和蘇俄政府有著頻繁的互動,有時甚至難以區分后面三者的角色。但無疑國家層面的力量最為強大,因為從理論上講,國家是暴力的合法壟斷者,誰壟斷暴力至關重要,槍桿子里出政權的理論在戰爭年代彰顯得最為充分。

筆者力圖在國際關系的大背景中梳理共產國際與中國共產黨的關系,從而為理解中國共產黨的百年史提供一把新鑰匙。這一點,正如著名中共黨史學者黃修榮所言,可以毫不夸張地說,不研究共產國際、蘇聯與中國共產黨的關系,就不會真正懂得什么是錯誤傾向、什么是毛澤東思想。甚至還可以延伸地說,不懂得這一層關系,就難以真正了解探索中國特色社會主義道路的艱辛,以及中國特色社會主義理論體系豐富而深刻的歷史內涵。

國際社會主義政黨組織傳承與共產國際的內部機制

1648年,歐洲進入了以民族國家為主要行為體的威斯特伐利亞體系時代。1848年,《共產黨宣言》發表,受苦受難的各國無產階級有了尋求自身解放的“圣經”,即打破國界,全世界無產者聯合起來,用暴力推翻現存的資產階級統治,建立無產階級的政治統治。

為了聯合、指導全世界的無產階級斗爭,歐洲的社會主義者先后成立了很多國際共產主義組織。在迄今為止170多年的世界社會主義、共產主義運動中,存在過諸多國際性組織,如共產主義者同盟1847-1852、第一國際1864-1876、第二國際1889-1914、第三國際即共產國際1919-1943、社會主義工人國際1923-1940、第四國際1938、共產黨和工人黨情報局1947-1956、社會黨國際1951-等。

隨著一戰的爆發,歐洲各國的社會主義者都在戰爭中支持自己的國家,背離了原來的無產階級國際責任,所以第二國際名存實亡。之后再恢復活動的第二國際走上了改良主義的道路。1917年十月革命勝利,第一個社會主義國家誕生了。1919年3月2日,共產國際在莫斯科成立,其成員都是從第二國際支部中分裂出來的革命派,主張世界革命,有別于第二國際的修正主義道路,共產國際之后又被稱為第三國際。

共產國際成立的背景是歐洲很多國家爆發了一系列的無產階級革命,亞非拉國家掀起了民族解放運動的高潮。許多國家紛紛模仿俄國布爾什維克黨的模式建立真正革命的政黨。俄國面對帝國主義列強的干涉以及國內戰爭,亟需團結、擴大國際革命勢力并獲得他們的支持。

不同于之前的第一國際、第二國際,共產國際實行高度集中的領導機制,各國共產黨都是其支部,聯共在共產國際中居于領導地位,投票權最多,共產國際有權修改各國共產黨的決議,有權開除違反共產國際決議和原則的支部和個人,有權派出代表參加各支部的一切會議。

那么,共產國際是如何通過制度化的機構開展工作呢?按照《共產國際章程》,其組織機構主要有:

以上可以看出,共產國際的組織架構,就是一個擴大版的黨中央及其外圍組織機構,每個國家的黨組織都是它的一個支部,聯共也不例外。共產國際從縱向和橫向兩個方向設計了其活動機制,充分體現了共產國際是統一的、世界性的共產黨大本營,對外輸出革命和服務蘇俄的國家利益是其宗旨。因為列寧認為社會主義可以在一國首先勝利。蘇俄是世界無產階級和被壓迫民族的代表,蘇俄的國家利益可以與世界無產階級的利益劃等號。

至于共產國際、聯共和蘇俄政府的關系,形式上共產國際是聯共的“上級機構”,但實質上,聯共才是“最高領導機構”和具體指示的最終制定者。即使有一部分指示聯共通過后,同時呈送共產國際批準,也只是走走形式而已。另外,本來隸屬于蘇聯政府的外交人民委員部,也直接向聯提交和請示問題,許多關于中國的問題是由外交人民委員部提請聯中央政治局討論決定的,這種情況在中國共產黨的創立和大革命初期出現次數更多。

這一點,共產國際駐華代表鮑羅廷說得更加清楚,“有時講蘇聯,有時講俄共,有時講共產國際,但通常都是一回事”。[6]在共產國際代表大會里,蘇共有太多否決票,充分表明蘇共在共產國際已經居于支配地位。

共產國際、蘇聯與中國共產黨互動的國際關系背景

1918年,第一次世界大戰結束,德意志帝國、奧匈帝國和俄羅斯帝國瓦解,英美法戰勝國創立了國際聯盟,力圖維護既得利益,保護現存秩序下的和平。但由于美國沒有加入,社會主義的俄羅斯和戰敗的德國受到排斥,國際聯盟建立在非常脆弱的基礎上,同樣以維護戰勝國利益為出發點的凡爾賽-華盛頓體系,面臨來自德國、意大利、日本和蘇聯的挑戰。

1920年,國際聯盟建立時,美國的GDP總量已位居世界第一,也是當時世界軍費開支最多的國家,但它沒有急于扮演霸權國的角色。數據顯示,1920年各大國占世界財富的相對份額分別為美國62%、英國16%、德國14%、法國5%、俄國1%、意大利1%、日本2%。

年輕的蘇維埃政權,在內憂外患和實力不足的情況下,面臨著生死存亡的考驗。為了生存,蘇俄答應割地賠款,1918年與德國簽署《布列斯特和約》;1918年~1920年,蘇俄打敗了英、法、日為主的三次武裝干涉,肅清了國內的白匪勢力。1922年,蘇聯成立,但持續面臨資本主義國家的敵視,之后的主要任務是獲取國際上的外交承認。經過艱苦的努力,蘇聯與西方大國先后完成建交,分別是德國1922、英國1924、法國1924、日本1925、美國1933;加入國際聯盟的時間是1934年,而法西斯德國和日本已經于1933年退出國際聯盟,由此可見英法等資本主義國家對蘇聯的敵意之深。

列寧和斯大林都是外交大師。列寧使俄羅斯走出困境,斯大林則使蘇聯成為一個令世人畏懼的國家。關于兩人的外交風格,國際關系學者杜正艾有一個精彩的評價,他認為,列寧是杰出的戰略家和策略家,是理想主義和現實主義外交結合的杰出實踐者,外交上原則的堅定性與策略的靈活性高度統一。斯大林精通外交術,善于以敵制敵,是典型的實用主義者,外交靈活有余,原則不足,為了自身的國家利益,可以“與狼共舞”,可以犧牲他國利益。[8]這些特征,在蘇聯處理與中國共產黨的黨際關系時也是一樣的。

作為戰勝國的中國,本應該是凡爾賽-華盛頓體系的維護者,但由于不被資本主義國家所認可,國家利益被出賣給日本,國內開始產生對蘇俄友好的力量,以俄為師的民意漸濃,不久中國共產黨橫空出世。對此,歷史學者楊奎松評論道,“中國之所以會產生共產黨,不能不歸因于第一次世界大戰和俄國的十月革命。正是因為有了第一次世界大戰,中國人才第一次理直氣壯地認定自己應該可以和列強各國平起平坐,并會對公理和正義不能惠臨中國,而表現出強烈的民族情緒。正是因為俄國十月革命的成功,誕生了一個前所未有的平民政權,中國眾多激進的小知識分子才意外地發現,原來國家和民族的命運并非只有那些官僚政客才能左右,社會的改造其實更需要從下層做起,即使是青年學生,也能夠組織起來,動員民眾起來革命。第一次世界大戰,典型地表現出了資本主義的沒落,而俄國十月革命的勝利,卻代表著社會主義的升起。很少有人會愿意中國重蹈沒落的資本主義道路,但很多人愿意把中國未來的希望放在正冉冉升起的社會主義探索上”[9]。毛澤東同志的那句名言則更加家喻戶曉,“十月革命一聲炮響,給我們送來了馬克思列寧主義”。[10]當然,社會主義思想在中國的傳播除了俄國渠道以外,還有法國渠道和日本渠道。社會主義思潮作為20世紀有影響的運動逐漸從理想變成了現實。

20世紀20年代的中國,國內政治勢力眾多,沒有一個控制全部國土的中央政府,所以當時蘇聯在與中國打交道時是多管齊下、手法多樣。那時,除了廣東孫中山的革命政府外,還有北洋政府、新疆的地方政府,各路軍閥勢力比如陳炯明、張作霖、吳佩孚、馮玉祥等。國際關系學者楊恕、郭黎鵬認為,民國時期,蘇聯對華關系最為特殊,存在著三個主體和三個層次,即蘇聯政府和中國中央政府、蘇聯政府和中國地方政府、蘇聯與中國共產黨。從1917年到1949年,中蘇關系大部分時間是中央政府層面的交往,蘇聯對華政策雖有國際共產主義的考慮,但更重要的是追求其國家利益,這使三層關系既相互關聯又相對獨立,重心也發生了轉移。

共產國際與中國共產黨就是在上述復雜的背景下展開了互動,勾勒這一進程,將為我們理解中國共產黨的百年史提供一個全新的視角。共產國際對中共的政策也將折射凡爾賽-華盛頓體系的不均衡性,反映了處于意識形態和權力政治張力中的蘇聯對華政策的多變性,反映了走在忠誠和獨立自主平衡木上的中國共產黨成長的艱難歷程。

共產國際與中國共產黨的建立

關于中國共產黨成立的過程和原因,學術界已經研究得非常深入,誰都不能否認其中共產國際所起的作用,但著眼點和價值判斷并不一致。

毛澤東同志說,“沒有共產國際的成立和幫助,中國無產階級的政黨是不能有今天的”。[12]蔣介石提出了中共成立“螟蛉說”,即“中國共產黨不是中國的產物,乃是蘇俄共產帝國的螟蛉”。[13]學者楊奎松則認為,“中共的出現不能簡單地歸結為是俄國人的移植,如同這些小組織的出現一樣,它是當時國內外客觀環境下的一種必然。但一個事實是難以否定的,那就是如果得不到共產國際和俄共的承認和物質幫助,最終將難逃消亡厄運”。

共產國際從成立至1922年,世界上一共有40多個國家建立了共產黨,其成員最多時包括70多個國家和地區的共產黨組織、400多萬名黨員。這說明建立共產黨在當時是一種世界性運動,各國國內有需求,國外有共產國際作為導師負責提供理論、政策、人員和經費支持。梳理共產國際和俄共指導中國革命的機構,共產國際來華代表的工作,共產主義小組如何建立并為中共一大奠定基礎的,這種素描可以更好地理解中國共產黨建立過程中的內外因素互動。

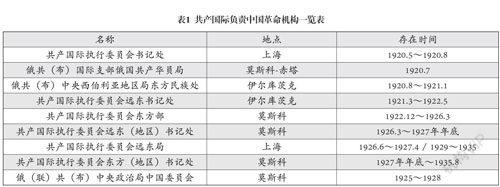

共產國際和蘇共負責對華事務的機構設置更替頻繁,反映了共產國際在處理中國革命時的試錯過程,遠在莫斯科,指揮中國革命,信息不對稱,加之蘇共上層權力斗爭,各種對華事務機構之間使命不同,來華代表的水平不一、互不通氣,這使得之后的中國共產黨人在執行共產國際指示時遇到很多困惑和彷徨。

一般來說,關于中國問題的決策程序往往是:由外交人民委員部或俄共中央政治局中國委員會提交給俄共中央政治局,由政治局批準后,大部分指示或決定直接發給蘇聯派駐中國的各機構和各代表,還有一部分再提請共產國際執委會通過或批準。

在黨的創立和大革命時期,共產國際來華代表主要有魏金斯基、馬林、達林、越飛、加拉罕、鮑羅廷、羅易、羅明那茲、米夫等。其中,關于這些人物初次使華的身份,學者向青認為,維經斯基是以俄共遠東局海參崴支部的黨員身份被派遣使華,與其同行的還有庫茲涅佐娃、斯托揚諾維、馬邁耶夫、波林、楊明齋等人;馬林以共產國際代表身份被列寧派遣使華;達林則以少共國際代表身份使華;越飛以蘇俄政府全權代表身份使華;加拉罕使華身份是蘇聯政府副外交人民委員;鮑羅廷則是以共產國際駐華代表和蘇聯派駐共產黨代表雙重身份使華的;羅易以共產國際駐中國特別代表身份使華并擔任共產國際駐中國代表團首席代表;羅米那茲以共產國際駐華代表身份使華;米夫是受聯共中央派遣,1927年作為宣傳家代表團團長使華的。[16]

1935年,共產國際第七次代表大會召開后,共產國際執委會沒有再專門設立領導東方和中國革命的組織機構,也沒有再向中國派常駐代表。從1928年起,中共中央開始派出常駐共產國際代表團,以利于更好溝通和反映國內真實信息,代表團團長先后為瞿秋白、周恩來、王明、王稼祥、任弼時等。

共產國際成立后,一直關注東方的革命。列寧重視旅俄華工的工作,多次接見劉紹周、張玉川、張永奎等人,并在旅俄華工中成立了黨組織。后來,俄共中央外國人小組先后秘密派遣波波夫、奧戈列夫、波塔波夫、布爾特曼、樸鎮淳來中國考察革命情況。其中,樸鎮淳是韓國革命分子的領袖,他于1919年8月攜帶共產國際的大筆活動經費來到上海,從事韓國臨時政府的工作,并試圖尋找中國的先進分子在華組建一個隸屬于共產國際的政黨。

1919年夏,俄共中央遠東局國外熟悉地下工作的維經斯基,以設立華俄通訊社的名義,來華尋找志同道合的人,同行的翻譯楊明齋是第一個加入俄共的中國人。維經斯基一行在北京、上海會見了李大釗、陳獨秀、孫中山等先進的知識分子,在北京去上海的途中,于濟南會見了王盡美、鄧恩銘等人,向他們宣傳列寧主義的學說。1920年5月,維經斯基在上海建立了共產國際遠東書記處,下設中國科、朝鮮科和日本科。中國科的主要任務是:1通過在學生組織以及在中國沿海工業地區的工人組織中成立共產主義基層組織,在中國進行黨的建設工作;2在中國軍隊中開展共產主義宣傳;3對中國工會建設施加影響;4在中國組織出版工作。

1920年7月,俄共遠東局在北京秘密召開會議,準備建立中國共產黨,與會成員是在華的十多名俄共黨員,包括維經斯基、鮑立維、斯托揚諾維奇等人。在維經斯基的推動和資助下,社會主義同盟和社會主義青年團建立,社會主義的刊物如《勞動界》《勞動聲》《勞動者》紛紛創刊,《共產黨宣言》中譯本出版,外國語學社成立并組織先進的中國青年赴蘇俄學習,各地共產主義小組也有計劃地迅速建立起來。

維經斯基、楊明齋參與了第一個共產主義小組——上海共產主義小組的成立,斯托楊諾維奇和佩斯林前往廣州參與了廣州小組的組織工作,馬邁耶夫參與了武漢小組的組織工作,鮑立維參與了北京小組的組織工作。[18]這些前期工作為中國共產黨的成立做好了準備。

3.共產國際代表與中國共產黨的誕生。1921年1月,維經斯基回國到共產國際遠東書記處工作。6月,第一位共產國際駐華代表馬林來到中國,直接推動中共建黨工作。馬林是共產國際執行委員會委員,富有民族解放斗爭經驗,對于中共的創建和成立初期的工作起到了良好的促進作用。

1921年7月23日到8月初,中國共產黨第一次全國代表大會召開。“定計劃、提供經費,完全是出于馬林一手籌劃的……至于掌握時機、發動人員、調動力量是完全出于馬林之手。”[19]會上,共產國際的兩位使者馬林、尼科爾斯基先后講話。馬林認為,中國共產黨的成立,具有重要的世界意義。共產國際增加了一個東方支部,俄共(布)增加了一個東方戰友。他希望中國同志努力工作,接受共產國際的指導,為世界無產者聯合起來作出自己的貢獻。

尼科爾斯基是共產國際遠東書記處兼赤色職工國際的代表。他對中共一大表示祝賀,介紹了十月革命、共產國際遠東局以及剛成立的赤色職工國際的情況,認為中共應當重視工人運動。中共一大一共舉行了7次會議,第6次會議上出現的陌生人引起了馬林的警覺,他果斷決定立即停止會議、讓大家迅速離開,給黨的事業保留了寶貴的人脈。中共一大的召開,正式宣告了中國共產黨的成立,從此共產國際、蘇俄與中國革命進入了一個新時期。

有趣的是,在二十世紀二十年代前后,中國出現了多個以社會主義或共產主義命名的黨,如1920年3月12日在重慶成立的共產黨,五四期間曾任全國學聯領導人的姚作賓在1921年前后成立的“中國共產黨”,黃凌霜、陳德榮等在北京組織的“無政府共產主義黨”,1922年2月16日由北京馬克思學說研究會及《今日》雜志撰稿人組織的一個號稱有11007名成員的“中國共產主義協會”,同年由吳玉章等人在四川成都建立的“中國青年共產黨”,以及1920年在俄國境內由俄共幫助組建的“中華共產黨”等。

所有這些所謂的共產主義組織,除了無政府共產主義黨以外,都是在俄國革命影響下,想要以俄國共產黨為榜樣而成立的。與此同時,它們的生存和發展,又都必須要得到俄國共產黨和共產國際的承認和支持才有可能實現。[20]

共產國際的存亡及其對中國革命的影響(1919~1943)

共產國際存在了24年,對中國革命產生了深刻的影響。它的成立是蘇俄發動世界革命,維護新生的國家政權,同帝國主義國家作斗爭的需要;而它的解散同樣離不開維護蘇聯國家利益,是同資本主義國家英美結盟,戰勝反共產國際的法西斯主義軸心國所需。

關于共產國際與中共的關系,周恩來有一個權威評價:“共產國際的成立和解散都是必要的。共產國際從成立到解散共存在了二十四年(一九一九—一九四三年),三個八年,毛澤東同志說它是兩頭好,中間差。兩頭好,也有一些問題;中間差,也不是一無是處。共產國際的成立當然是必要的,它對各國黨的建立和成長起了很大的作用。后來各國黨成長了,成熟了,共產國際就沒有存在的必要了。”[21]那么,共產國際的好和差到底主要是指什么呢?

1.共產國際對中國革命的貢獻。總結起來有如下幾點:(1)向中國傳播馬列主義理論,培育中國革命的土壤。共產國際是傳播共產主義思想的重要平臺,是世界各國共產黨合作交流的權威組織。沒有這種制度,蘇共推廣革命的經驗就缺乏了合法性。

毛澤東同志認為,災難深重的中華民族,一百年來,其優秀人物奮斗犧牲,前仆后繼,探索救國救民的真理,是可歌可泣的。但是直到第一次世界大戰和俄國十月革命之后,才找到馬克思列寧主義這個最好的真理,作為解放我們民族的最好的武器,而中國共產黨則是拿起這個武器的倡導者、宣傳者和組織者。馬克思列寧主義的普遍真理一經和中國革命的具體實踐相結合,就使中國革命的面目為之一新。[22]為了培育中國革命的土壤,共產國際同時做所有同情革命者的工作,這包括了國民黨、共產黨,還有一些開明軍閥勢力如陳炯明、馮玉祥、吳佩孚、新疆實力派等[23],當然這其中的因果關系充滿了吊詭之處。

(2)幫助創建了中共組織體系,包括基層組織、工青婦、農會,軍事情報組織等;幫助起草了中國共產黨的黨綱,促使中國共產黨從一開始就是以列寧的建黨原則為指導而組織起來的、高度集中統一的、有嚴格組織紀律的、布爾什維克式的新型革命政黨,加快了中共的建黨進程。現代先進的政治組織體系都來源于西方,其中以馬克思主義武裝起來的無產階級政黨更是具有強大的戰斗力。中國共產黨黨員人數的發展,以及愈挫愈勇、強大的學習和糾錯能力正是其生命力的生動體現。

1981年,我們黨在《關于建國以來黨的若干歷史問題的決議》中也充分肯定了共產國際的貢獻,“中國共產黨是馬克思列寧主義同中國工人運動相結合的產物,是在俄國十月革命和我國五四運動的影響下,在列寧領導的共產國際的幫助下誕生的”。[24]

(3)財務與軍援。關于共產國際對中共的物質援助,由于歷史上牽涉到保密性,整體的數目難以統計。此外,人們會把蘇聯給予孫中山、蔣介石政府,甚至馮玉祥的援助,與給予中共的援助進行對比,覺得總額太少,甚至在抗日戰爭時期,人們的印象是蘇聯把武器給了國民黨,書籍給了共產黨。但是筆者這里想說的是,中國革命的各個時期如果沒有了蘇聯的援助,其困難之大可以想象。中共創建初期,很多革命者沒有生活來源,更談不上活動經費了。辦刊物、開會、結社、宣傳鼓動、培訓都是需要經費的。中共一大召開時,馬林從活動經費中給每個與會代表路費100元。[25]

從中共二大、三大前后中共中央書記陳獨秀的相關報告,也可以了解到中共初創時對共產國際經費的依賴程度。陳獨秀在報告中提到,自1921年10月至1922年6月和1923年上半年,中共從共產國際得到關于黨的活動經費一項,分別是16655元和15000元。而中共除1921年前后自籌1000余元外,再無其他款項入賬。[26]之后一段時間內,中共中央都是按月向共產國際提出黨、工、團固定發放活動經費預算申請,共產國際予以資助。實際上,這一時期蘇俄的經濟也非常困難,許多共產國際的代表來華時,拿著十月革命沒收的鉆石到中國變賣來作為活動經費,所以中共初創時期,共產國際的輸血就顯得尤為寶貴。

之后在革命的不同時期,中共向共產國際緊急求援的例子也不少,有撥款、醫藥物資、武器裝備、領導干部治病等;日本投降后,蘇聯把繳獲的日本武器、兵工廠留給中共,還援助了大量的蘇制武器,對于解放戰爭的勝利起到了重要作用。

除共產國際的直接撥款外,中共實際上還得到了共產國際其他有關組織——青年共產國際、紅色工會國際、農民國際等撥給的經費。[27]

(4)對中國革命領導人才的培養,對毛澤東成為黨的領袖的支持。共產國際對中國革命人才的培養,體現在很多方面。1920年9月,共產國際在巴庫召開東方民族大會,決定在莫斯科創辦東方勞動者共產主義大學,斯大林親自擔任名譽校長,到1924年,東方大學已成為蘇俄國內最大的共產主義大學,有160多名老師和來自東方國家的1000多名學生,其中中國學員約占1/3。1925年秋,為紀念中國革命的先行者孫中山,蘇聯又創辦了莫斯科中山大學,將原在東方大學學習的中國學生轉入專門為中國革命培養骨干力量的莫斯科中山大學學習,先后在東方大學和莫斯科中山大學學習過的著名中共領袖除前面提及的劉少奇、任弼時、肖勁光、羅亦農外,還有趙世炎、王若飛、陳延年、陳喬年、汪壽華、鄧小平、葉挺、關向應、劉伯堅、李富春、蔡暢、王一飛、柯慶施等數百人之多。黨史中的許多著名人物,如張聞天、陳紹禹(王明)、秦邦憲(博古)、何克全(凱豐)、陳昌浩等也都曾在莫斯科中山大學學習過。[28]

黃埔軍校也是在蘇聯幫助下建立的,培養出了林彪、聶榮臻、劉志丹、陳賡等著名將領。伏龍芝軍事學院走出了劉伯承、左權、劉亞樓。中共中央歷任主要負責人陳獨秀、向忠發、王明、博古、張聞天都和共產國際的支持分不開。而關于毛澤東與共產國際的關系,大家的印象是他一直受到共產國際的排擠,但實際情況并不盡然。

1927年,毛澤東的《湖南農民運動考察報告》發表后,很快就在共產國際機關刊物上轉載,當時共產國際執委會主席布哈林評價此文“文字精煉,耐人尋味”[29];1931年,共產國際支持毛澤東出任中華蘇維埃共和國主席;1932年,共產國際反對臨時中央把毛澤東送到蘇聯“養病”;1934年,共產國際將毛澤東重新選入政治局;1935年7月,共產國際七大將毛澤東頭像懸掛在會議大廳里;1935年,《共產國際》雜志又在第33~34期合刊中,以《勤勞的中國人民領袖毛澤東》為題發表文章,對毛澤東的生平作了更為系統的介紹;1938年9月,中共六屆六中全會之前的政治局會議上,王稼祥傳達共產國際的指示,中共中央領導機關要以毛澤東為首解決統一領導問題,領導機關要有親密團結的氛圍。這一系列事件都清晰地反映了共產國際對毛澤東領導才能的認可。

1935年,共產國際開始轉變工作思路,強調建立反法西斯的統一戰線;避免直接干涉各黨的內部事務。這實際反映了共產國際的地位在斯大林的外交全局中開始下降。面對日趨嚴重的戰爭威脅,如何應對蘇聯與德日分別或者兩線作戰,是斯大林的重要考慮。1941年6月,德國入侵蘇聯,為了獲得英美支持,減少英美疑慮,解散共產國際勢在必行。1943年6月10日,共產國際停止了活動。

2.共產國際對中國革命的消極影響。共產國際對中國革命的消極影響,在中共黨史上說得很充分。比較有代表性的觀點是學者黃修榮、黃黎概括的三點,即共產國際在指導各國共產黨人開展革命斗爭的過程中,犯有主觀主義錯誤;共產國際的一些領導人在理論上搞教條主義,在政治上搞冒險主義,在組織上搞宗派主義;共產國際在處理各兄弟黨之間的關系問題上,忽視了各國共產黨平等、自主的原則,過分突出了聯共(布)的作用。[30]如果我們考慮到國際關系中的西方中心,國際共產主義運動的歷史繼承性,中共成立時的弱小,在組織、經費、理論、政策對共產國際的過分依賴,中國國情的復雜多變,共產國際代表的能力和視野不同,再加之共產國際本質上是蘇共完全掌控的外聯部,上述問題的存在就是必然的了。

結語

百年黨史,一路走來,多少犧牲,幾多成就。

從宏觀層面看,中國共產黨的成長是社會主義力量在世界層面不斷上升的產物。帝國主義間明爭暗斗、相互廝殺,給了社會主義成長壯大的空間。近代中國半殖民地半封建社會正處于帝國主義時代的中間地帶和薄弱環節,而井岡山、延安又是薄弱中的薄弱之處。20世紀30年代,法西斯主義興起,進一步削弱了資本主義體系,但其挑戰國際秩序的企圖以失敗告終。中共堅定站在了反法西斯的統一戰線一邊,在二戰結束后迅速武裝擊敗國民黨,奪得政權,經受住了朝鮮戰爭的考驗。社會主義從一國走向多國,中國共產黨是當時世界上成功奪取政權的社會主義政黨之一,從這個角度看,我們黨和朝鮮、越南、東歐的共產黨一樣,都順應了歷史潮流,是時代的產物。

中國革命的成功,離不開共產國際、蘇共和蘇聯政府的幫助。當時中國內部還沒有完全統一,中央政府內派系林立,加上日本入侵,地緣上毗鄰蘇聯,這都是中國共產黨成長壯大的有利因素。以毛澤東同志為主要代表的中國共產黨人,審時度勢,化危為機,一次次抓住機遇,使我們黨絕處逢生,并在經受各種復雜考驗中,逐步走向成熟。

百年也是瞬間。展望我們黨的第二個百年,我們應該牢記黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史,繼續肩負為人民謀幸福、為民族謀復興、為世界謀大同的使命,不忘初心,不懈奮斗,不斷把黨和國家各項事業推向前進。

(本文系國家社科基金重點項目“中國特色國際組織外交的理論與實踐創新研究”階段性成果之一,項目批準號:20AZD099;北京語言大學新聞傳播學院院長云國強教授、國際關系學院楊建英教授和北京語言大學新聞傳播學院2021級研究生曹夢瑤對本文亦有貢獻)