淺議高中生物迷思概念的轉化

張海江

【摘要】概念教學是生物學科教學的基礎。在實際學習過程中,學習者由于先備經驗的局限性,往往會與科學客觀事實產生認知沖突,這種認知沖突被稱為迷思概念。迷思概念在課堂上表現為學生的“錯誤”。經過課堂觀察,筆者發現,學生容易在概念理解上出錯。本文以 “細胞核——系統的控制中心”課例中的迷思概念為觀察點,分析了高中生物迷思概念的轉化策略,以期促進高中生物教學效率的提升。

【關鍵詞】 課堂觀察;迷思概念;教學策略

【基金項目】本文系廣東省教育科研“十三五”規劃課題“基于‘名師工作室的教師成長共同體案例研究”(課題號:2020YQJK023)的研究成果。

生物學概念是生命現象和生命活動規律的本質屬性在人們頭腦中的反映,是學習生物學知識的基本思維單元,是理解生物學原理、法則、模型和理論的基礎。幫助學生建構概念,并運用概念解決實際問題,是高中生物教學的基礎任務[1]。“迷思概念”一詞來源于英文misconception 的音譯。學者江慧將迷思概念定義為:不論在正式接受科學教育之前還是之后,只要是個體存在與科學概念不同的想法和觀點,都可稱為迷思概念[2]。迷思概念在課堂上經常表現為學生的“錯誤”。在觀察中,筆者發現,學生出現這種“錯誤”可以歸因為以下幾個方面:學生已有認知的局限性、學生未深入理解概念的本質、教師不重視概念教學、學生努力程度不夠和沒有端正學習態度。本文以人教版高中生物必修一第三章第3節 “細胞核——系統的控制中心”為例,通過觀察分析公開課課堂上存在的迷思概念,借助迷思概念的白描和分析單,對本節內容的迷思概念進行了歸因,并對比執教者提出了不同的轉化策略和相關教學策略,以期實現教學相長。

在課堂觀察中運用白描單一般分為三個步驟:第一,記錄迷思概念出現的時間、對應目標和環節,以便和同類型的目標做比較,對學生在這一目標下的迷思概念進行整合分析;第二,對迷思概念進行白描,即實錄教師和學生的整體過程;第三,對迷思概念進行歸因分析。以下是本節課三個迷思概念的具體白描單和歸因分析,以及相關轉化策略。

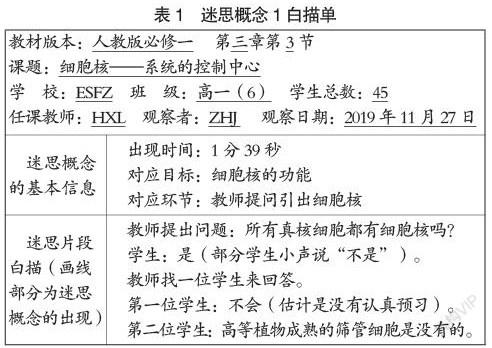

一、迷思概念1

(一)迷思概念1的歸因分析

通過表1的分析可知,執教者提出“所有真核細胞都有細胞核嗎?”這一問題的背景是,在回顧了真核生物細胞核的結構后,初衷是想強調并不是所有真核細胞都有細胞核的科學事實,為理解細胞核的功能奠定基礎。從學生的回答可以看出兩個問題。(1)學生沒有認真看課本的描述,課本的描述是“除了高等植物成熟的篩管細胞和哺乳動物成熟的紅細胞等極少數細胞外,真核細胞都有細胞核”。而學生的回答中遺漏了哺乳動物成熟的紅細胞。(2)在細胞膜的制備中,學生其實已經知道哺乳動物成熟的紅細胞是沒有細胞核的,但是在回答中并沒有體現出這一點;執教者的回應也沒有給予學生相應的提示。從以上分析可以看出,迷思概念1的出現是由學習者的記憶程度、理解程度導致的。

(二)轉化迷思概念1的相關策略

哺乳動物成熟的紅細胞是高中生物中非常重要的一項實驗材料,不僅在細胞膜的制備中會用到,在研究動物細胞與植物細胞吸水和失水的情況中,也作為重要的對照出現。通過對迷思概念1的觀察,筆者覺得應進行以下改進。

(1)對于“所有真核細胞都有細胞核嗎?”這一問題,教師應該再進一步追問:“為什么哺乳動物成熟的紅細胞沒有細胞核?這體現了生物學中的什么觀點?”這能引導學生理解哺乳動物成熟的紅細胞是為了騰出空間,更好地運輸氧氣,體現了生物學中結構與功能相適應的觀點。

(2)在完成以上迷思概念的“喚醒”后,教師應將學生的思維拉回到本節課內容學習中。比如,教師可以提出以下問題:“那為什么絕大多數的細胞具有細胞核呢?如果將有核的細胞去掉核,細胞又會怎樣呢?如果將一個細胞的核去掉,移入另一個細胞的核,那又會發生什么現象呢?”教師可以通過這樣具有層次性的問題,借助預測—觀察—解釋策略對迷思概念進行轉化。

高中生物的知識點比較多,在教學過程中,教師可以引導學生把有關知識相互聯系起來,以綱帶目,以點帶面,形成知識網絡。在課堂觀察的過程中,筆者發現部分教師并沒有對該迷思概念予以足夠的重視。筆者認為可能是執教者認為之前都講過,學生應該都會,但是實際情況的反饋恰恰是學生并沒有理解到位。這給了筆者很大的啟發:在實際教學中,教師應針對學生出現的情況,即時調整教學方案。

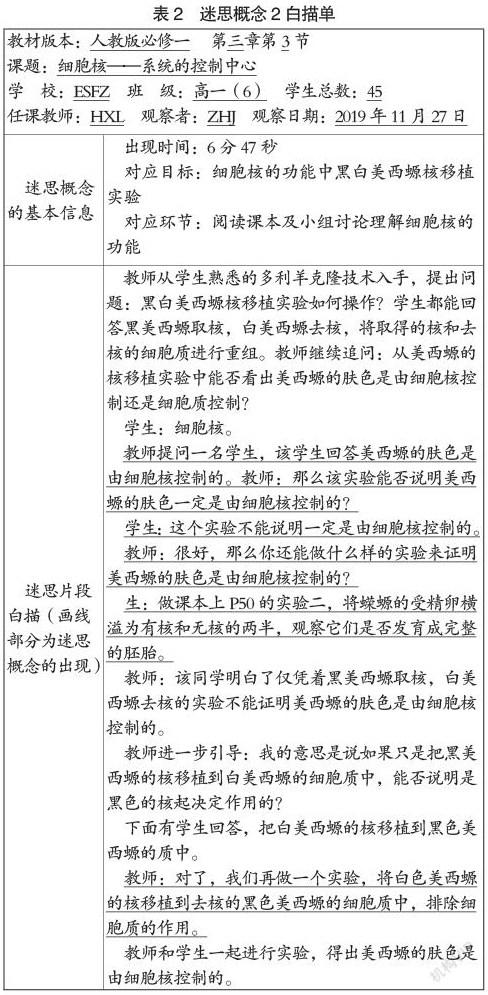

二、迷思概念2

(一)迷思概念2的歸因分析

分析表2可知,該實驗的目的是要證明美西螈的膚色是由細胞核控制的。而學生看到將黑美西螈的核移植到去核的白美西螈的細胞質中,長出黑色的美西螈,就理所當然地認為是由細胞核控制膚色的。生物是一門實驗學科,實驗的特點是要想得出可靠的結論,必須通過對照實驗才能說明。而在該實驗中,學生沒有對照的觀念,理所當然地認為白美西螈移植了黑色的核,而且白美西螈也長出了黑色的皮膚,就認定膚色是由細胞核確定的。出現該迷思概念的原因有兩個:一是學生的思維中還沒有構建出對照的觀念;二是學生還沒有從本質上理解該實驗到底想要證明什么。

(二)轉化迷思概念2的相關策略

對迷思概念2的轉化可以從兩個層面進行。

首先是關于對照實驗的思維的轉化。本節課中,執教者從“多利羊”進行引入,美西螈的核移植實驗剛好與“多利羊”的實驗有相同之處,都是進行核移植。那么,關于對照實驗的思維的轉化就應從深化理解“多利羊”開始。

從本節課的課堂觀察來看,執教者一開始沒有預估到學生會出現對對照實驗理解不到位的情況,所以在課堂引入時只用了“多利羊”實驗中的一個正向實驗,即將白羊甲的細胞核移植到黑羊乙的去核卵細胞中,隨機得出結論:多利羊長得像甲羊,是一種遺傳現象,與白羊甲的細胞核有關。但是該實驗的分析及結論其實是不嚴謹的,從遺傳學的角度來講,遺傳分為細胞核遺傳和細胞質遺傳,“多利羊”的性狀是白羊甲的細胞核與黑羊乙的細胞質共同作用的結果,不過是白羊甲的細胞核起決定作用。單從一個正向實驗得出結論是不嚴謹的,應該在引入時再加入一個反向實驗,即將黑羊乙的細胞核移植到去核的白羊甲卵細胞中。正反實驗進行對比,既能說明“多利羊”的性狀主要由細胞核控制,又能培養學生的對照思維,幫助學生理解美西螈的核移植實驗。當執教者提出迷思片段白描中的問題“那么通過該實驗,能否一定說明美西螈的膚色是由細胞核控制的?”時,學生自然會想到再做一個對照實驗。這樣就很好地進行了迷思概念的轉化。

迷思片段白描(畫線部分為迷思概念的出現)教師從學生熟悉的多利羊克隆技術入手,提出問題:黑白美西螈核移植實驗如何操作?學生都能回答黑美西螈取核,白美西螈去核,將取得的核和去核的細胞質進行重組。教師繼續追問:從美西螈的核移植實驗中能否看出美西螈的膚色是由細胞核控制還是細胞質控制?

學生:細胞核。

教師提問一名學生,該學生回答美西螈的膚色是由細胞核控制的。教師:那么該實驗能否說明美西螈的膚色一定是由細胞核控制的?

學生:這個實驗不能說明一定是由細胞核控制的。

教師:很好,那么你還能做什么樣的實驗來證明美西螈的膚色是由細胞核控制的?

生:做課本上P50的實驗二,將蠑螈的受精卵橫溢為有核和無核的兩半,觀察它們是否發育成完整的胚胎。

教師:該同學明白了僅憑著黑美西螈取核,白美西螈去核的實驗不能證明美西螈的膚色是由細胞核控制的。

教師進一步引導:我的意思是說如果只是把黑美西螈的核移植到白美西螈的細胞質中,能否說明是黑色的核起決定作用的?

下面有學生回答,把白美西螈的核移植到黑色美西螈的質中。

教師:對了,我們再做一個實驗,將白色美西螈的核移植到去核的黑色美西螈的細胞質中,排除細胞質的作用。

教師和學生一起進行實驗,得出美西螈的膚色是由細胞核控制的。

其次是對該實驗本質的理解的轉化。其實,學生在之前已經學習過核酸,知道核酸控制著生物的性狀。特別是在“觀察DNA和RNA在細胞中的分布實驗”后就已經知道DNA主要分布在細胞核。教師應及時引導學生對已有知識進行回憶,從而引出生物的性狀主要是由細胞核控制的,從根本上解決學生對美西螈核移植實驗設計的疑惑。

迷思概念2對筆者的教學啟發是:(1)課前對學情進行充分分析,從已有知識入手,做到有的放矢,提高課堂效率;(2)生物是一門實驗學科,在以后的教學中要重視對學生實驗核心思維的培養,從而更好地培養學生的理性思維。

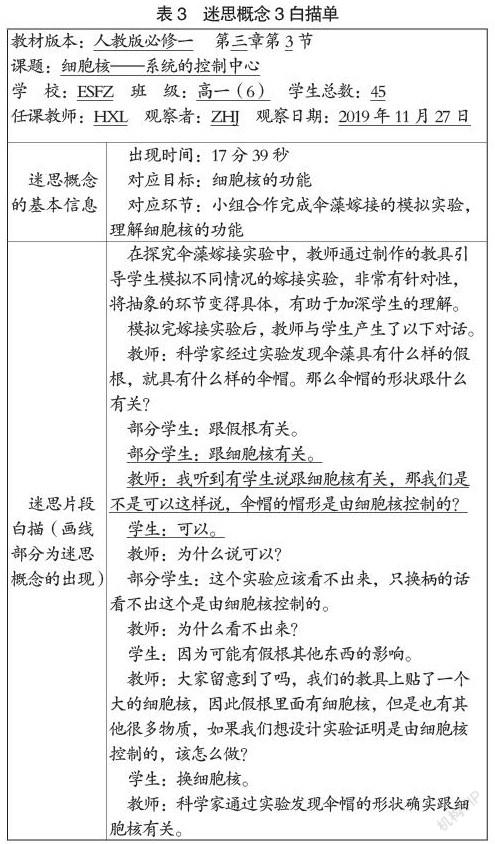

三、迷思概念3

迷思片段白描(畫線部分為迷思概念的出現) 在探究傘藻嫁接實驗中,教師通過制作的教具引導學生模擬不同情況的嫁接實驗,非常有針對性,將抽象的環節變得具體,有助于加深學生的理解。

模擬完嫁接實驗后,教師與學生產生了以下對話。

教師:科學家經過實驗發現傘藻具有什么樣的假根,就具有什么樣的傘帽。那么傘帽的形狀跟什么有關?

部分學生:跟假根有關。

部分學生:跟細胞核有關。

教師:我聽到有學生說跟細胞核有關,那我們是不是可以這樣說,傘帽的帽形是由細胞核控制的?

學生:可以。

教師:為什么說可以?

部分學生:這個實驗應該看不出來,只換柄的話看不出這個是由細胞核控制的。

教師:為什么看不出來?

學生:因為可能有假根其他東西的影響。

教師:大家留意到了嗎,我們的教具上貼了一個大的細胞核,因此假根里面有細胞核,但是也有其他很多物質,如果我們想設計實驗證明是由細胞核控制的,該怎么做?

學生:換細胞核。

教師:科學家通過實驗發現傘帽的形狀確實跟細胞核有關。

(一)迷思概念3的歸因分析

分析表3發現,對該實驗的理解,學生在很大程度上是受到本節課的標題及上一個實驗的影響,理所當然地認為傘帽的形狀就是由細胞核控制的,而忽略了實驗的嚴謹性及科學性。其實,本實驗不足以得出“傘帽的形狀是由細胞核控制”的結論,而且對該知識點的理解是本節課的難點。實驗的另外一個核心思維是排除無關變量的干擾。而學生出現該迷思概念與不理解實驗中應排除無關變量的干擾有關。另外,執教者在該實驗思路的引導上也值得商榷。

(二)轉化迷思概念3的相關策略

在還沒有學習對照實驗、自變量和因變量這些概念的情況下,要讓學生明白實驗設計的思想,教師需要用問題鏈逐步理順實驗的思路和揭示實驗的目的,幫助學生形成良好的探究思想。具體如下。

引導1:我們再仔細觀察剛才模擬的實驗,我們剛剛分別互換了傘柄及假根,觀察實驗結果發現傘帽的形狀總是跟什么有關?

預計學生回答:假根。

引導2:那么再來觀察假根,它是由哪些部分組成的?

預計學生回答:細胞核和細胞質。

引導3:那么以上實驗能否說明傘帽的形狀是由細胞核控制的?

預計學生回答:不能,因為假根中是否有細胞質控制不確定。

引導4:那么根據美西螈的核移植實驗,我們怎么設計實驗驗證是細胞核還是細胞質控制傘帽的形狀呢?

預計學生回答:進行核移植。

引導5:在進行核移植實驗之前,參照傘藻的嫁接實驗,我們應該先對傘藻進行何種操作?

預計學生回答:先將接受核的傘藻的傘帽切除。

引導6:結合以上兩個實驗,我們能得出什么結論?

預計學生回答:傘藻的傘帽形狀由細胞核控制。

通過以上層層遞進的引導,學生不僅能夠系統理解傘藻嫁接的實驗,還能培養科學素養、實驗思維,最終得出細胞核在生物遺傳中起到的作用。

概念教學的意義在于有利于落實和實踐生物學科科學素養的課程理念。在生物學概念教學中,教師要借助預測—觀察—解釋策略來幫助學生實現對生物概念的“迷思”的轉化。教師首先要創設問題情境,引導學生對生物概念進行預測,暴露“迷思概念”;然后,引導學生運用回憶、對比等手段,充分發現“概念”與“迷思概念”的差異,進行思維碰撞;最后,對差異進行解釋,實現對“迷思概念”的轉化。

課堂觀察既是診斷教師課程實施水平的工具,也是教師用來研究學生學習的一種重要工具。在課堂觀察的過程中,教師除了是教學者,也是一個學習者。在觀察過程中,教師應不斷反思,以學生的原有知識為基礎,不斷調整教學策略以促進“教學相長”,進而提高課堂教學效率。

【參考文獻】

謝成虎.高中生物學概念教學的問題與對策[J].中學生物學,2015(03):11.

江慧.科學教育中迷思概念的調查研究方法[J].科學教育學報,2012(03):88-89.