大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)的實(shí)踐探索

熊善軍

摘要:基于“互聯(lián)網(wǎng)+教育”的背景,探索了教育大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)的模型建構(gòu)、技術(shù)支持、實(shí)施保障等,建構(gòu)了大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下精準(zhǔn)教學(xué)的實(shí)施路徑:組建指導(dǎo)團(tuán)隊(duì),推進(jìn)區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)實(shí)踐;建設(shè)信息化教學(xué)平臺,注重學(xué)習(xí)資源精準(zhǔn)推送;線上線下融合,實(shí)施區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)模式;聚焦大數(shù)據(jù)評價(jià),提升區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)實(shí)效。

關(guān)鍵詞:教育大數(shù)據(jù);精準(zhǔn)教學(xué);區(qū)域教育

中圖分類號:G420 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:1673-9094(2021)09B-0008-05

在人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)與教育不斷融合的背景下,智能環(huán)境正在深刻改變學(xué)校教與學(xué)的教育生態(tài),“互聯(lián)網(wǎng)+教育”通過大數(shù)據(jù)評價(jià)、教學(xué)決策轉(zhuǎn)變等逐步影響區(qū)域教育。江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)(以下簡稱“區(qū)域”)組織學(xué)校圍繞教學(xué)目標(biāo)、教學(xué)方法、教學(xué)交互、教學(xué)評價(jià)等開展大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下的精準(zhǔn)教學(xué)實(shí)踐,實(shí)現(xiàn)區(qū)域教育現(xiàn)代化與學(xué)生個(gè)性化學(xué)習(xí)的有機(jī)結(jié)合。

一、大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)的背景分析

(一)信息時(shí)代背景下精準(zhǔn)教學(xué)的內(nèi)涵衍變

20世紀(jì)60年代,美國學(xué)者奧格登·林斯利首次提出“精準(zhǔn)教學(xué)”的概念,引入行為分析方法,通過評價(jià)教學(xué)對象的成長情況對所有學(xué)科實(shí)施靈活的教學(xué)決策。檢索現(xiàn)有文獻(xiàn)不難發(fā)現(xiàn),大多數(shù)學(xué)者都認(rèn)為,通過合理的評價(jià)進(jìn)行精準(zhǔn)的教學(xué)決策,可以改善學(xué)生的學(xué)習(xí)效果。21世紀(jì)初,隨著信息技術(shù)與教育教學(xué)的深度融合,有區(qū)域?qū)處熀蛯W(xué)生進(jìn)行學(xué)習(xí)方法、學(xué)習(xí)路徑、學(xué)習(xí)評價(jià)、教學(xué)策略等方面的數(shù)字畫像,記錄并分析學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)行為、課堂表現(xiàn)等數(shù)據(jù),幫助教師對教學(xué)目標(biāo)、教學(xué)進(jìn)度、教學(xué)方法等進(jìn)行調(diào)整,從而實(shí)施精準(zhǔn)教學(xué),提高教學(xué)質(zhì)量[1]。同時(shí),隨著“互聯(lián)網(wǎng)+教育”逐漸進(jìn)入中小學(xué),精準(zhǔn)教學(xué)的內(nèi)涵不斷豐富,其智能化特征也更加明顯。當(dāng)前,精準(zhǔn)教學(xué)一般被定義為:在信息技術(shù)的支撐下,對學(xué)生的學(xué)習(xí)狀態(tài)進(jìn)行智能畫像,精準(zhǔn)確定學(xué)生的學(xué)習(xí)需求,形成個(gè)性化資源,通過大數(shù)據(jù)評價(jià)反饋,幫助教師精準(zhǔn)實(shí)施教學(xué)決策。

(二)“互聯(lián)網(wǎng)+教育”背景下精準(zhǔn)教學(xué)的時(shí)代特征

隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,精準(zhǔn)教學(xué)所依托的技術(shù)已經(jīng)在從傳統(tǒng)技術(shù)向智能技術(shù)轉(zhuǎn)變。在教學(xué)過程中,可以利用大數(shù)據(jù)采集與分析技術(shù)為精準(zhǔn)教學(xué)提供強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)支撐,區(qū)域可以在大數(shù)據(jù)平臺上通過統(tǒng)計(jì)、分析、挖掘等學(xué)情分析技術(shù),為精準(zhǔn)教學(xué)進(jìn)行“把脈”,切實(shí)做到以學(xué)定教。在“互聯(lián)網(wǎng)+教育”背景下,圖像識別、語音識別等人工智能技術(shù)逐步在各個(gè)教學(xué)場景得到應(yīng)用。通過智能技術(shù)分析學(xué)生的學(xué)習(xí)行為,可以為學(xué)生精準(zhǔn)推送自適應(yīng)的學(xué)習(xí)資源,為學(xué)生定制與其相匹配的學(xué)習(xí)目標(biāo)、學(xué)習(xí)方法、學(xué)習(xí)內(nèi)容,形成個(gè)性化的成長報(bào)告。教師能夠借助可視化平臺獲得各類教學(xué)數(shù)據(jù),并以雷達(dá)圖、四分位圖、思維導(dǎo)圖等圖表形式加以呈現(xiàn),找出相關(guān)數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性,發(fā)現(xiàn)教學(xué)中的真問題,開展真研究,進(jìn)行真改進(jìn)。

(三)大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)背景下教學(xué)監(jiān)測向精準(zhǔn)教學(xué)轉(zhuǎn)向

自2016年起,區(qū)域開展了“大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下區(qū)域教育質(zhì)量監(jiān)測與評價(jià)”行動(dòng)研究,通過平臺建設(shè)、數(shù)據(jù)分析、問題診斷等,研究重點(diǎn)逐步從服務(wù)課堂教學(xué)與學(xué)生學(xué)習(xí)的教學(xué)監(jiān)測轉(zhuǎn)向大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下的精準(zhǔn)教學(xué)。在具體實(shí)施過程中,利用信息技術(shù)手段多維度搜集教師的教與學(xué)生的學(xué)的相關(guān)數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)分析技術(shù)生成“數(shù)字畫像”,為師生提供過程性和總結(jié)性描述,精準(zhǔn)地為教學(xué)提供支撐服務(wù)。為保障對學(xué)生成長及教師教學(xué)過程的有效記錄和準(zhǔn)確分析,區(qū)域不斷完善大數(shù)據(jù)平臺,為數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精準(zhǔn)教學(xué)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。教師以學(xué)生的發(fā)展數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),精準(zhǔn)發(fā)布學(xué)生的個(gè)性化成長報(bào)告,明確學(xué)生的優(yōu)勢與不足,提高學(xué)生自我發(fā)展的精準(zhǔn)度和教育教學(xué)的精準(zhǔn)度。區(qū)域?qū)W校能夠在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下避免教育管理中的經(jīng)驗(yàn)主義和主觀判斷,構(gòu)建面向大數(shù)據(jù)的智慧教育新生態(tài)。

二、大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)的整體架構(gòu)

(一)區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)的模型建構(gòu)

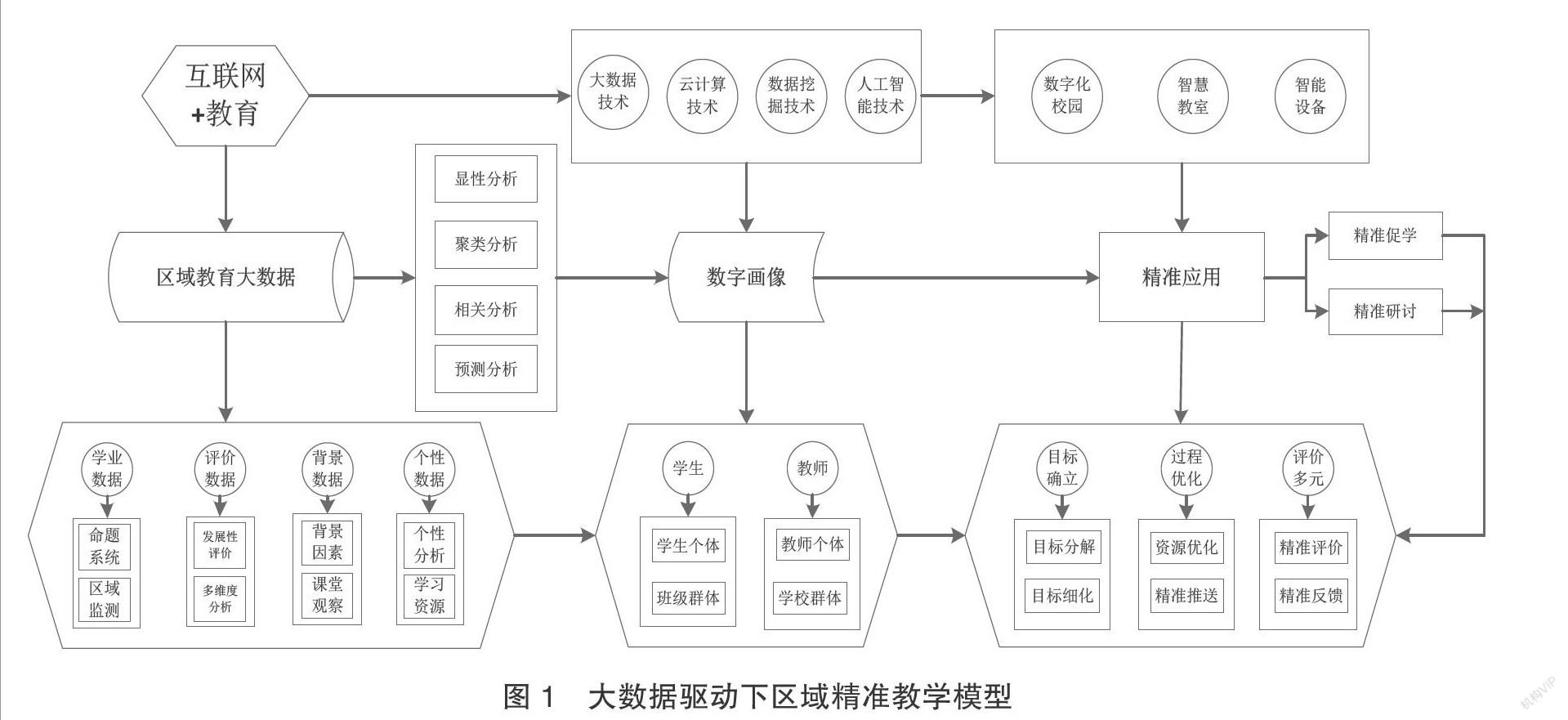

《教育信息化2.0行動(dòng)計(jì)劃》提出,到2022年要基本實(shí)現(xiàn)教學(xué)應(yīng)用覆蓋全體教師、學(xué)習(xí)應(yīng)用覆蓋全體適齡學(xué)生、數(shù)字校園建設(shè)覆蓋全體學(xué)校,信息化應(yīng)用水平和師生信息素養(yǎng)普遍提高,建成“互聯(lián)網(wǎng)+教育”大平臺[2]。近年來,區(qū)域提出教育信息化建設(shè)與應(yīng)用要著眼于區(qū)域教育發(fā)展總目標(biāo),結(jié)合教與學(xué)的需要,從數(shù)據(jù)、分析、畫像、應(yīng)用等四個(gè)層面,通過“建設(shè)—管理—應(yīng)用”的行動(dòng)研究,構(gòu)建全過程、全樣本的區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)服務(wù)體系。區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)服務(wù)體系以大數(shù)據(jù)應(yīng)用為基礎(chǔ),以師生數(shù)字畫像為核心,以學(xué)生個(gè)性化學(xué)習(xí)為路徑,形成符合學(xué)生需求的課程資源,實(shí)現(xiàn)以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)為內(nèi)核的區(qū)域教學(xué)質(zhì)量提升。教育大數(shù)據(jù)主要由與教學(xué)相關(guān)的學(xué)業(yè)數(shù)據(jù)、評價(jià)數(shù)據(jù)、背景數(shù)據(jù)、個(gè)性數(shù)據(jù)等構(gòu)成,通過對教育大數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)科化描述和數(shù)據(jù)化建模,形成師生教育教學(xué)的數(shù)字畫像(如圖1)。

(二)區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)的技術(shù)支持

基于大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的精準(zhǔn)教學(xué)需要在大數(shù)據(jù)技術(shù)的支撐下,采集并分析學(xué)生與學(xué)習(xí)相關(guān)的數(shù)據(jù),精準(zhǔn)掌握學(xué)生的學(xué)習(xí)狀態(tài),通過分析反饋優(yōu)化教學(xué)目標(biāo),調(diào)整教學(xué)內(nèi)容,實(shí)施因材施教。學(xué)校首先通過教學(xué)支持系統(tǒng),如在線學(xué)習(xí)系統(tǒng)、在線作業(yè)系統(tǒng)及課堂教學(xué)系統(tǒng)等,對學(xué)生的學(xué)習(xí)過程、瀏覽及下載內(nèi)容進(jìn)行跟蹤、記錄、匯聚與整理;然后利用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)可視化等技術(shù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步分析,精準(zhǔn)了解學(xué)生對已學(xué)知識的掌握情況,便于教師對后續(xù)學(xué)習(xí)進(jìn)行精準(zhǔn)安排;最后根據(jù)分析結(jié)果,構(gòu)建知識圖譜,形成學(xué)生個(gè)性化學(xué)情報(bào)告,并利用智能平臺進(jìn)行各類資源的精準(zhǔn)推送。譬如:學(xué)校基于信息化數(shù)據(jù)平臺,觀察記錄學(xué)生課前預(yù)習(xí)、課中回答問題、課后完成作業(yè)等數(shù)據(jù);通過分析數(shù)據(jù),幫助教師設(shè)置習(xí)題的講評順序,同時(shí)向?qū)W生精準(zhǔn)推送個(gè)性化的資源,幫助學(xué)生鞏固學(xué)習(xí)內(nèi)容。

(三)區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)的操作框架

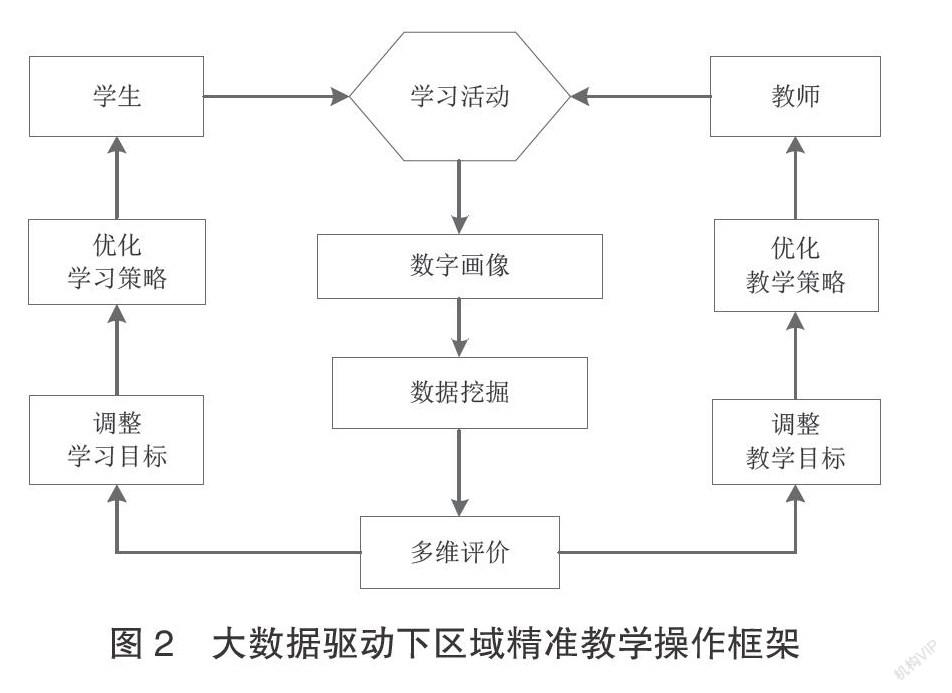

要實(shí)施大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的精準(zhǔn)教學(xué),需要根據(jù)教學(xué)實(shí)施的流程,構(gòu)建符合區(qū)域教學(xué)實(shí)際的操作框架,在優(yōu)化教學(xué)目標(biāo)的基礎(chǔ)上確定教學(xué)內(nèi)容,設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)活動(dòng),并利用大數(shù)據(jù)評價(jià)工具對學(xué)習(xí)結(jié)果進(jìn)行測評與反饋。優(yōu)化教學(xué)目標(biāo)是指在綜合考慮學(xué)生學(xué)習(xí)現(xiàn)狀及背景因素的基礎(chǔ)上,為學(xué)生的不同學(xué)習(xí)階段精準(zhǔn)制訂學(xué)習(xí)的小目標(biāo),在操作過程中主要考慮目標(biāo)的精細(xì)度及與學(xué)生的學(xué)習(xí)現(xiàn)狀的相關(guān)性和匹配性。大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)以學(xué)生學(xué)習(xí)為中心,以教師和學(xué)生的數(shù)字畫像為基礎(chǔ),以精準(zhǔn)教學(xué)實(shí)踐和教學(xué)交互為課堂主線,再通過大數(shù)據(jù)支持的精準(zhǔn)評價(jià)對教學(xué)進(jìn)行補(bǔ)充和完善,不斷提高教師的教學(xué)效率,增強(qiáng)學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情。區(qū)域在實(shí)施大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下的精準(zhǔn)教學(xué)時(shí),還應(yīng)注重兩個(gè)基本原則:一是教學(xué)目標(biāo)、學(xué)習(xí)目標(biāo)的精準(zhǔn)應(yīng)該體現(xiàn)分層,要關(guān)注學(xué)生發(fā)展的個(gè)性化和差異性;二是充分發(fā)揮信息技術(shù)在課堂教學(xué)中的優(yōu)勢,利用數(shù)字畫像的即時(shí)性、全面性了解課堂的實(shí)時(shí)效率,動(dòng)態(tài)調(diào)整教學(xué)策略,確保教學(xué)的精準(zhǔn)性。區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)的操作框架是在信息技術(shù)支持下,以學(xué)生的學(xué)習(xí)活動(dòng)為核心,通過多維評價(jià)不斷調(diào)整教學(xué)目標(biāo)和學(xué)習(xí)目標(biāo),優(yōu)化教學(xué)策略和學(xué)習(xí)策略,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)教學(xué)(如圖2)。

圖2 大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)操作框架

(四)區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)的實(shí)施保障

大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)實(shí)踐研究從教學(xué)目標(biāo)的精準(zhǔn)、教學(xué)內(nèi)容的精細(xì)、教學(xué)評價(jià)的多維等方面著手,以學(xué)生的學(xué)習(xí)活動(dòng)為中心,開展基于大數(shù)據(jù)評價(jià)的教學(xué)方式、教研模式變革。區(qū)域?qū)用妫瑯?gòu)建線上線下相融合的研訓(xùn)模式,逐步形成基于大數(shù)據(jù)的深度應(yīng)用,改善傳統(tǒng)的教學(xué)方式,提升學(xué)生的綜合素養(yǎng)。學(xué)校層面,近些年在進(jìn)行智慧校園建設(shè)的同時(shí),學(xué)校與設(shè)備廠家聯(lián)合,定期開展新技術(shù)的應(yīng)用培訓(xùn)與推廣,實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)與教育教學(xué)的深度融合,促進(jìn)教學(xué)評價(jià)注重發(fā)展性、教學(xué)管理注重精細(xì)化。教師層面,提倡教師利用電子白板及智慧教室開展精準(zhǔn)教學(xué),移動(dòng)終端軟件包應(yīng)用實(shí)現(xiàn)常態(tài)化,教師利用手機(jī)App及各類智慧平臺在線布置作業(yè),靈活選擇教學(xué)方式,讓教學(xué)過程更加精準(zhǔn)。學(xué)生層面,鼓勵(lì)有條件的學(xué)生充分利用教育資源服務(wù)平臺,依托第三方軟件精準(zhǔn)推送的優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源進(jìn)行在線學(xué)習(xí),對已學(xué)知識進(jìn)行有益的補(bǔ)充,利用零散的時(shí)間開展碎片化學(xué)習(xí)。

三、大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)的實(shí)施路徑

(一)組建指導(dǎo)團(tuán)隊(duì),推進(jìn)區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)實(shí)踐

區(qū)域教育行政部門組建包括行政領(lǐng)導(dǎo)、教師發(fā)展中心研訓(xùn)員、區(qū)域信息技術(shù)骨干教師、信息技術(shù)公司專家等人員組成的指導(dǎo)團(tuán)隊(duì),開展精準(zhǔn)教學(xué)的實(shí)踐探索。在精準(zhǔn)教學(xué)推進(jìn)過程中,區(qū)域教育行政部門的管理人員負(fù)責(zé)組織精準(zhǔn)教學(xué)的規(guī)劃和考核表彰,推進(jìn)各校精準(zhǔn)教學(xué)實(shí)踐。教育技術(shù)服務(wù)中心具體負(fù)責(zé)設(shè)備的采購和精準(zhǔn)化教學(xué)信息平臺的架構(gòu)及技術(shù)支持,為區(qū)域教育提供智能化的精準(zhǔn)服務(wù)。教師發(fā)展中心負(fù)責(zé)精準(zhǔn)教學(xué)的日常指導(dǎo)以及教師精準(zhǔn)教學(xué)教案、試卷等的審核和指導(dǎo),制訂精準(zhǔn)教學(xué)的實(shí)施建議,利用年度考核評價(jià)學(xué)校推進(jìn)精準(zhǔn)教學(xué)情況,讓大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下的精準(zhǔn)教學(xué)成為學(xué)校教學(xué)的常態(tài)。以需求為導(dǎo)向,適時(shí)組織全員培訓(xùn),將與精準(zhǔn)教學(xué)有關(guān)的新技術(shù)培訓(xùn)納入?yún)^(qū)域培訓(xùn)計(jì)劃,作為教師“人人過關(guān)”的必須培訓(xùn)內(nèi)容;根據(jù)教師學(xué)科分類,重點(diǎn)開展信息技術(shù)與學(xué)科知識、大數(shù)據(jù)評價(jià)等的培訓(xùn)。

(二)建設(shè)信息化教學(xué)平臺,注重學(xué)習(xí)資源精準(zhǔn)推送

區(qū)域以學(xué)業(yè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),構(gòu)建涵蓋學(xué)生綜合評價(jià)數(shù)據(jù)、學(xué)生學(xué)業(yè)背景及個(gè)性數(shù)據(jù)、師生教與學(xué)的觀察數(shù)據(jù)等的教育數(shù)據(jù)庫,形成區(qū)域信息化教學(xué)平臺。區(qū)域信息化教學(xué)平臺以促進(jìn)學(xué)生的全面發(fā)展為目標(biāo),在區(qū)域教育質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)的基礎(chǔ)上合理積累教學(xué)數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘,分類形成評價(jià)報(bào)告,推動(dòng)基于大數(shù)據(jù)的教學(xué)評價(jià),實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)與教學(xué)評價(jià)的深度融合。教育行政部門、學(xué)校及教師通過平臺及時(shí)獲取學(xué)校發(fā)展及學(xué)科教學(xué)數(shù)據(jù),了解學(xué)生成長信息,在評價(jià)與診斷報(bào)告的幫助下進(jìn)行教育教學(xué)決策,推動(dòng)區(qū)域教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。區(qū)域信息化教學(xué)平臺中的精準(zhǔn)教學(xué)系統(tǒng),結(jié)合各校的教學(xué)實(shí)際,從學(xué)生發(fā)展、教師發(fā)展、學(xué)校發(fā)展三個(gè)層面,以及區(qū)域、學(xué)校、班級、教師、學(xué)生五個(gè)方面入手,開展學(xué)習(xí)行為的數(shù)據(jù)收集、學(xué)習(xí)過程的監(jiān)測評價(jià)、認(rèn)知模型的預(yù)測構(gòu)建。學(xué)校通過精準(zhǔn)教學(xué)系統(tǒng)為每個(gè)學(xué)生推薦有針對性、個(gè)性化的學(xué)習(xí)資源,提高教師運(yùn)用作業(yè)與評價(jià)促進(jìn)學(xué)生有效學(xué)習(xí)的能力,實(shí)現(xiàn)減負(fù)增效,推動(dòng)區(qū)域教育質(zhì)量的提升。

(三)線上線下融合,實(shí)施區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)模式

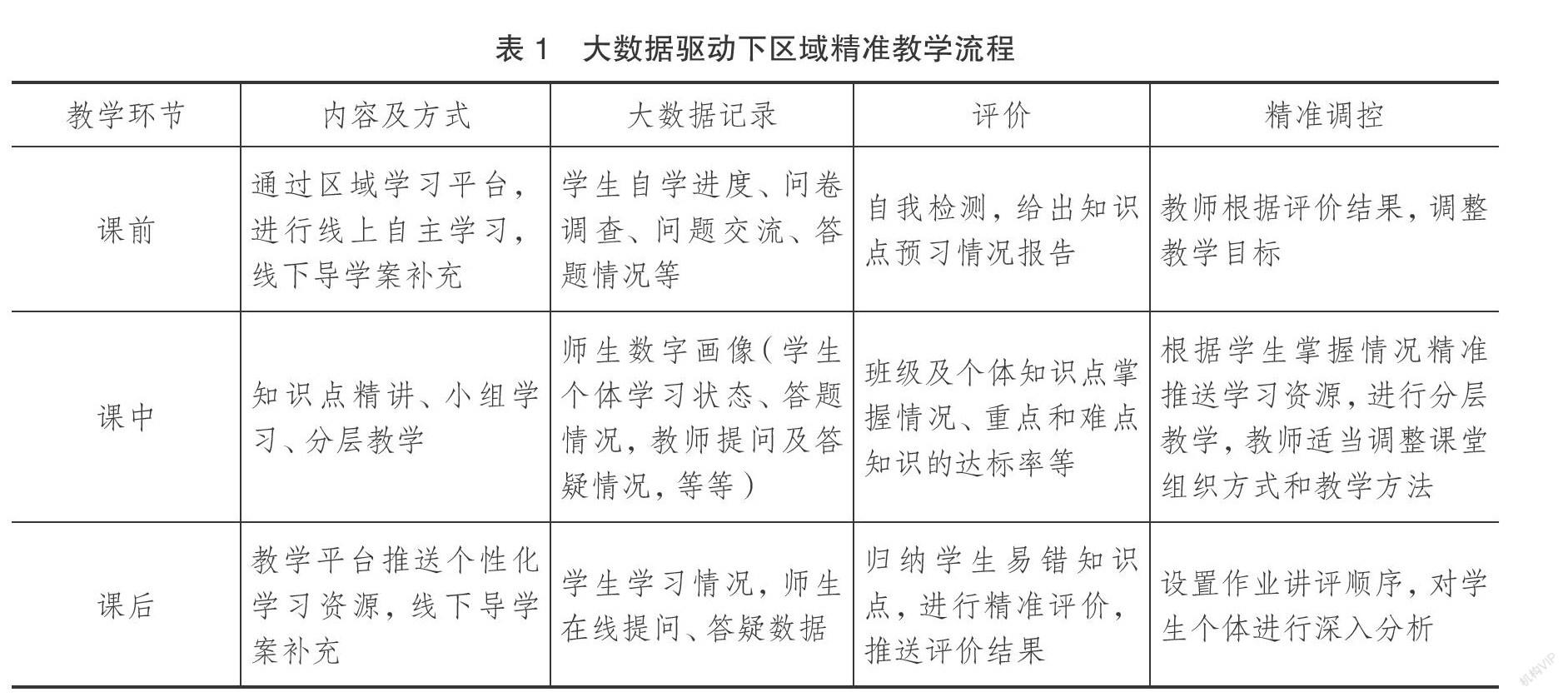

隨著“互聯(lián)網(wǎng)+教育”的積極推進(jìn),區(qū)域立足線上線下教育融合,實(shí)施精準(zhǔn)化教學(xué)模式,打造高效智慧課堂。在實(shí)施線上線下融合的精準(zhǔn)教學(xué)模式時(shí),學(xué)生課前通過精準(zhǔn)教學(xué)平臺進(jìn)行自主學(xué)習(xí);教師分析平臺記錄的數(shù)據(jù),適當(dāng)調(diào)整教學(xué)目標(biāo),并根據(jù)學(xué)生課堂學(xué)習(xí)情況適時(shí)調(diào)整教學(xué)難度,采用符合學(xué)生認(rèn)知特點(diǎn)的教學(xué)方法,實(shí)現(xiàn)因材施教的個(gè)性化教學(xué)。線上線下融合的精準(zhǔn)教學(xué)模式改變了以考試結(jié)果來評價(jià)學(xué)生的傳統(tǒng)評價(jià)方式,關(guān)注學(xué)生的過程性學(xué)習(xí),將精準(zhǔn)教學(xué)評價(jià)融入教學(xué)過程中,以學(xué)習(xí)評價(jià)推動(dòng)教學(xué)活動(dòng)的展開。教師分析精準(zhǔn)教學(xué)系統(tǒng)記錄的學(xué)生線上專題討論、線下小組討論的數(shù)據(jù),通過發(fā)展性評價(jià)預(yù)測學(xué)生的學(xué)習(xí)表現(xiàn),給學(xué)生和教師提供有針對性的學(xué)習(xí)和輔導(dǎo)建議[3]。區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)模式的教學(xué)流程見表1。

(四)聚焦大數(shù)據(jù)評價(jià),提升區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)實(shí)效

在大數(shù)據(jù)評價(jià)的驅(qū)動(dòng)下,教師通過精準(zhǔn)教學(xué)系統(tǒng)分析學(xué)生課前、課中、課后的數(shù)據(jù),定制學(xué)生個(gè)性化學(xué)習(xí)資源,教學(xué)活動(dòng)發(fā)生了從群體到個(gè)體、從粗放走向精準(zhǔn)的轉(zhuǎn)變。區(qū)域聚焦大數(shù)據(jù)評價(jià),注重精準(zhǔn)教學(xué)實(shí)效。一是開展問題研究,推進(jìn)精準(zhǔn)教學(xué)決策。通過精準(zhǔn)教學(xué)平臺得到師生數(shù)字畫像,通過大數(shù)據(jù)分析找出教學(xué)問題的證據(jù)。教師據(jù)此開展多維度評價(jià),修正課堂的教學(xué)決策。二是進(jìn)行教學(xué)改進(jìn),開展精準(zhǔn)教學(xué)服務(wù)。區(qū)域依據(jù)大數(shù)據(jù)評價(jià)報(bào)告開展調(diào)研,針對學(xué)科、學(xué)校制訂靶向性的改進(jìn)計(jì)劃,給出學(xué)校及學(xué)科教學(xué)問題的最優(yōu)解決方案;定期開展跟蹤調(diào)研,檢驗(yàn)各類改進(jìn)措施的效果。三是堅(jiān)持因材施教,開展精準(zhǔn)教學(xué)干預(yù)。基于數(shù)據(jù)的教育教學(xué)能夠促進(jìn)教學(xué)決策的最優(yōu)化和教學(xué)干預(yù)的精準(zhǔn)化。在大數(shù)據(jù)評價(jià)驅(qū)動(dòng)下,教學(xué)從基于經(jīng)驗(yàn)到基于證據(jù),從整齊劃一到因材施教,在“互聯(lián)網(wǎng)+教育”的帶動(dòng)下,教育教學(xué)更具有個(gè)性化,學(xué)生能夠積極主動(dòng)地進(jìn)行深度學(xué)習(xí)。

參考文獻(xiàn):

[1]潘巧明,趙靜華.區(qū)域精準(zhǔn)教學(xué)改革實(shí)踐的探索與研究:以麗水市精準(zhǔn)教學(xué)改革實(shí)踐為例[J].電化教育研究,2019(12):109.

[2]教育部.教育部關(guān)于印發(fā)《教育信息化2.0行動(dòng)計(jì)劃》的通知[EB/OL].(2018-04-18)[2020-03-28].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425_334188.html.

[3]王亞飛,李琳,李艷.大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)教學(xué)技術(shù)框架研究[J].現(xiàn)代教育技術(shù),2018(7):7.

責(zé)任編輯:楊孝如