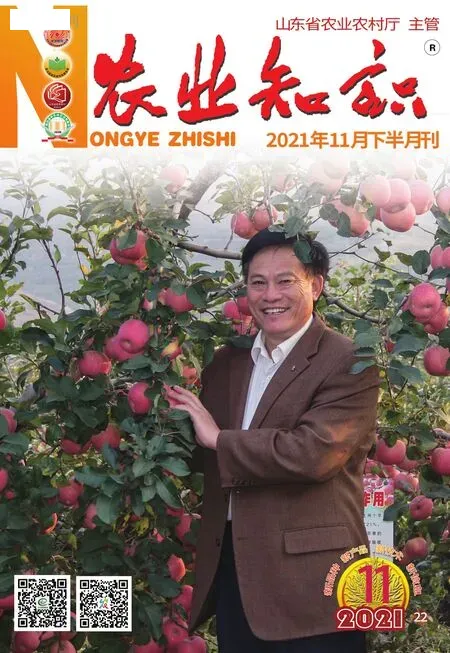

陳學森團隊與他們的“幸福美滿”

我們常見的蘋果,果肉大多是白色的,山東農業大學教授帶領他的科研團隊,選育的幸紅、福紅、美紅、滿紅(幸福美滿)四個品種,果肉都是紅色的。4個品種中,除了鮮食加工兼用型的“滿紅”果肉澀味略重外,“幸紅”“福紅”“美紅”蘋果均肉質細脆,酸甜適口,鮮食品質優良,明顯優于市場上的類似品種。而且,這幾個品種均易著色,在不套袋情況下,果面光潔、光亮,在種植時可不用套袋。這項成果填補了國內紅肉蘋果品種的空白。 “在種質資源上是一個很大的突破,紅肉蘋果在國際上也很少,里邊含的花青苷和維生素C都不如咱們這個品種。”中國工程院院士束懷瑞說。

位于新疆伊犁的野生蘋果林,面積約14萬畝,野生蘋果多達84種。十多年前,陳學森就開始關注這個天然的蘋果基因庫,并帶領團隊多次來到這里,采集野蘋果,進行基因測序。他們發現,新疆野蘋果具有紅肉蘋果的性狀,而紅肉蘋果恰恰是世界蘋果育種的一個重要方向。為了尋找紅肉蘋果的核心種質資源,陳學森一頭扎進了蘋果林,采樣、記錄、化驗,一待就是幾個月。

陳學森學生何天明回憶,“我早上上來的時候天還是晴朗的,然后中午的時候突然烏云密布,這時候暴雨下起來了,等我們到山谷的時候發現泥石流已經沖出山口,如果我們晚10分鐘,我們可能就被泥石流沖下山口了。”

經過反復篩選,陳學森和團隊最終鎖定400株野蘋果樣本,并成功采集到紅肉蘋果的核心種質。然而,找到種質,只是萬里長征第一步,選育出新品種,必須解決一個突出矛盾:紅與酸的矛盾,果肉越紅,口感越酸。

為解決口感問題,陳學森把新疆紅肉蘋果花粉帶回山東,與口感脆甜的紅富士等蘋果品種雜交,在冠縣種植基地,定植了40個雜交組合、5萬多株蘋果苗。

冠縣育種基地負責人魏景利說:“每一年雜交的單株都得嘗,每一天都得一兩千(個),最后吃得嘴,都是看見蘋果都發怵,臉也哆嗦,眼也哆嗦,有點條件反射。”

為縮短育種周期,陳學森率領團隊解析果樹芽變的分子生物學機制,摸索出“蘋果紅色芽變的早期分子鑒定技術”。傳統的辦法要10年的時間,陳學森團隊這個辦法只要7年。

得知中國率先培育出酸甜可口的紅肉蘋果,日本的蘋果專家坐不住了,特意跑到山東來考察。冠縣育種基地負責人魏景利說:“嘗了之后,哎呀,他感到十分驚訝,很長時間都沒有吭氣兒。日本專家終于給自己找了個理由,說我的紅肉蘋果研究團隊,一共4個人,沒你搞得好,好像是人少的原因。”

如今,陳學森團隊已摸索出摸索出了4個高類黃酮蘋果新品種的配套栽培技術,也研發出了高類黃酮蘋果酒加工新設備、新工藝及其新產品,延長了產業鏈。“在果園里,配套使用我們發明的寬行高干栽培模式、早果豐產栽培技術、蘋果重茬障礙綠色防控技術、果園生草新模式等種植管理新技術,可最大程度發揮新品種的經濟、社會效益等。”未來3-5年,“幸福美滿”四個品種將推向市場,有望成為果農增收的“致富果”。陳學森說:“紅肉蘋果類黃酮、花青苷含量很高,營養好吃,符合現在育種目標。”

而在選育新蘋果品種的過程中,陳學森團隊還通過基因測序證實,蘋果栽培起源于中國! 陳學森:“累計做了107位世界范圍內蘋果種質資源,通過重測序,我們就發現中國境內的新疆野蘋果最原始。這意味著世界的蘋果都流淌著中國的血液,也就是說中國為世界蘋果產業的發展做出了巨大貢獻。”2017年,陳學森將多年積累的學術成果以《基因組重測序揭示蘋果起源演化歷史及果實大小的二步馴化模型》為題在國際著名學術期刊《自然·通訊》發表,論文在學術界引發轟動,對推動蘋果種質資源保護與利用及遺傳育種提供了重要的理論與技術支撐,也標志著我國在該領域的研究居國際領先水平。