NLR、MLR與兒童傳染性單核細胞增多癥的相關性研究

房麗云,王潔英,呂 梅,楊 洋,李雯菁,孫大慶

(1.西北大學附屬醫院/西安市第三醫院兒科,陜西 西安 710082;2.陜西省人民醫院兒科,陜西 西安 710068)

傳染性單核細胞增多癥(infectious mononucleosis,IM)是一種主要由EB病毒感染引起的全身免疫異常性疾病,多見于學齡前及學齡兒童。兒童患IM時可出現發熱、淋巴結腫大、肝脾腫大、異常淋巴細胞升高等。因為IM的臨床表現不典型,無特異性,且病情復雜多變,早期易誤診或漏診。有研究表明外周血中性粒細胞與淋巴細胞比值(neutrophil to lymphocyte ratio,NLR)、單核細胞與淋巴細胞比值(monocyte to lymphocyte ratio,MLR)等作為新型的炎性標志物,已廣泛用于多種炎癥性疾病的輔助診斷[1-2],然而NLR和MLR在IM中的研究甚少。本研究旨在探討NLR、MLR與初診IM的相關性,為其早期診斷及早期干預提供臨床參考依據。

1資料與方法

1.1一般資料

本研究選取2017年9月至2020年8月西北大學附屬醫院/西安市第三醫院收治的150例初診IM患兒(觀察組)及同期來院健康體檢的60例兒童(對照組)為研究對象。觀察組納入標準:①符合2016年中華醫學會兒科學分會感染學組制定的兒童IM診斷標準[3];②均經過明確異常淋巴細胞、EB病毒抗體或DNA載量檢測;③發病時間為3~7天;④近期未服用過肝損傷藥物;⑤排除合并其他疾病。觀察組男94例,女56例;年齡10個月~12歲,平均4(2~6)歲。對照組男38例,女22例;年齡8個月~12歲,平均3(1~5)歲。兩組基本比較差異均無統計學意義(P>0.05)。所有研究對象的監護人均知情同意自愿參與研究。

1.2研究方法

觀察組于入院次日清晨采集空腹靜脈抗凝血2mL,首先應用貝克曼DXN-800全自動血細胞分析儀檢測全血細胞計數,計算NLR及MLR;同時檢測生化指標:血清丙氨酸氨基轉移酶(alanine aminotransferase,ALT)、天門冬氨酸氨基轉移酶(aspartic aminotransferase,AST)及谷氨酰轉肽酶(glutamyl transpeptidase,GGT)等,以≥80U/L作為肝損傷的標準。按年齡分為3組:0~3歲,4~6歲和7~12歲進一步分層分析。對照組體檢當日采血,僅檢測全血細胞計數。

1.3統計學方法

采用SPSS 26.0統計軟件進行數據處理及統計分析。年齡、性別等計數資料用例數(n)和百分比(%)描述,行χ2檢驗;NLR和MLR等不符合正態分布的計量資料采用中位數及四分位間距M(Q1~Q3)表示,組間比較采用Mann-WhitneyUtest。相關性分析采用Spearman秩相關。受試者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲線用于確定最佳分界點及計算敏感度和特異度。以P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

2.1兩組外周血細胞NLR和MLR的比較

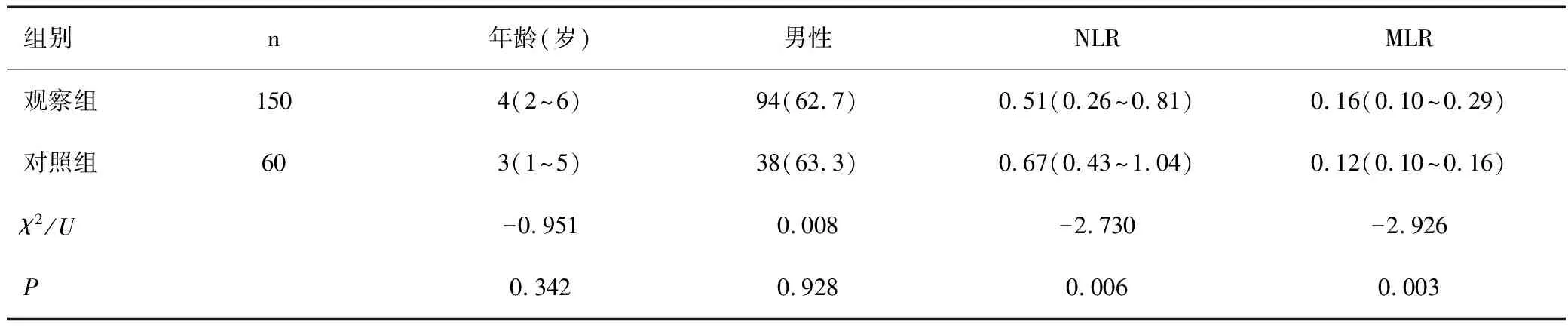

觀察組的NLR水平低于對照組,MLR水平高于對照組,差異均有統計學意義(U值分別為-2.730、-2.926,P<0.01),見表1。

表1 觀察組與對照組外周血細胞比值比較[M(Q1~Q3),n(%)]Table 1 Comparison of peripheral blood cell ratios of the chidlren between the two groups[M(Q1-Q3),n(%)]

2.2 NLR和MLR預測IM的臨床價值

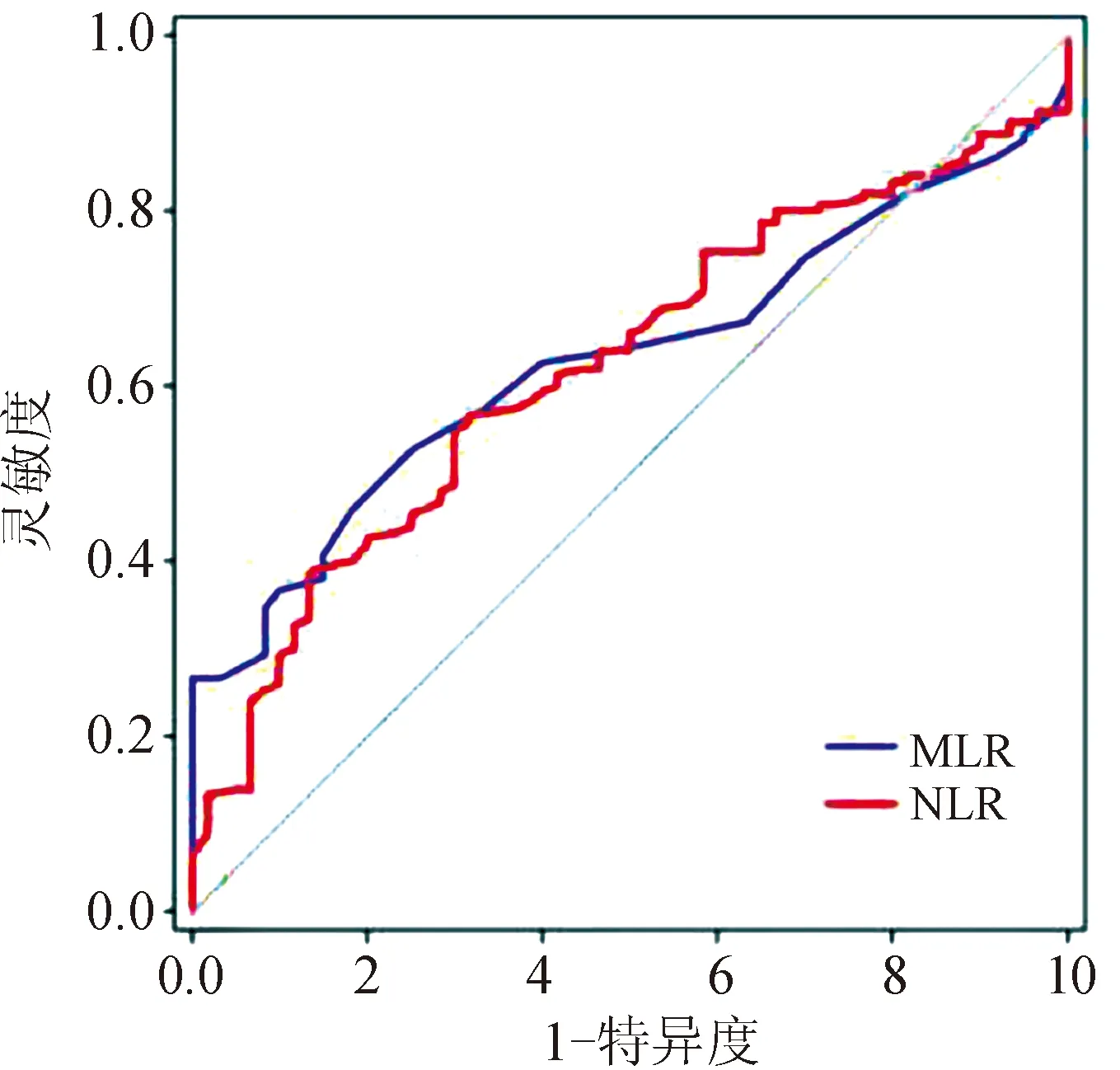

應用ROC曲線分析,NLR和MLR的曲線下面積分別為0.62(0.54~0.69)和0.63(0.55~0.70),差異均有統計學意義(P<0.05);NLR的最佳界值為1.0,敏感度為39%,特異度為87%;MLR的最佳界值為0.175,敏感度為46%,特異度為81%,見圖1。

圖1 NLR、MLR預測IM的ROC曲線Fig.1 ROC curves of NLR and MLR for diagnosis of IM

2.3 IM患兒NLR、MLR、年齡與肝功能指標的相關性分析

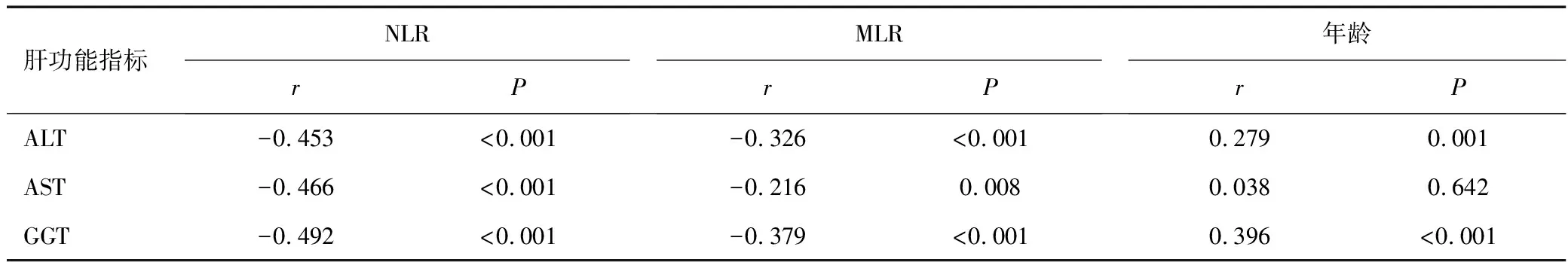

ALT≥80IU/L共28例,AST≥80IU/L共22例,GGT≥80IU/L共15例,提示肝損害發生率分別為18.67%(28/150)、14.67%(22/150)和10.00%(10/150),且7~12歲組肝損害發生率最高(χ2值分別為20.622、9.680、12.730,P<0.01),見表2。NLR和MLR越低,ALT、AST和GGT的表達水平越高(NLR:r值分別為-0.453、-0.466、-0.492,MLR:r值分別為-0.326、-0.216、-0.379,P<0.01);患兒年齡與ALT和GGT的表達水平同樣呈正相關關系(r值分別為0.279、0.396,P<0.01),見表3。

表2 不同年齡組IM患兒肝功能主要指標表達水平比較Table 2 Comparison of expression levels ofmajor liver function indexes among different agesubgroups of the children with

表3 IM患兒NLR、MLR及年齡與肝功能指標相關性分析Table 3 Correlations of NLR,MlR and age with major liver function indexes of the children with IM

3討論

3.1外周血炎癥指標診斷IM的價值分析

IM是一種淋巴組織增生性疾病,常急性或亞急性起病,臨床上通常檢測EBV相關抗體進行診斷。但由于兒童自身免疫系統尚未發育完全,較難誘導免疫系統產生抗體,有些患兒產生抗CA-IgM延遲,部分甚至可能不出現。王曉亮等[4]研究發現,3歲以下小兒抗CA-IgM的陽性率處于較低水平,為44.62%,而3~6歲患兒VCA-IgM陽性率為61.90%,如果僅單獨檢測一項VCA-IgM,其漏診率較大,給臨床早期診斷和監測病情帶來一定困難。EBV-DNA載量可準確地反映EBV感染及復制狀況,靈敏度及特異性均較高。但EBV-DNA載量檢測需要固定設備,且檢測費用昂貴,不利于在基層醫院中推廣使用。在兒童IM的診斷中,異淋占全血有核細胞分類比率高于10%時判定為陽性,但異淋檢測受人為因素影響較大。本研究EBV-IgM檢出率為78.5%,EBV-DNA檢出率為61.4%,異型淋巴細胞超過10%的僅為40.7%,與國內研究基本一致[5]。

作為炎性反應的相關指示指標,NLR在一定程度上反映了機體固有免疫系統和適應性免疫系統的情況。當機體受到細菌或病毒感染時,與白細胞計數相比,NLR值的變化能更好地反映體內的感染狀況。NLR增高反映淋巴細胞的相對耗盡,免疫反應減弱。單核細胞是巨噬細胞的前身,不僅能清除衰老細胞,而且能參與免疫反應、吞噬抗原、誘導淋巴細胞產生特異性免疫性反應。此外,單核細胞是機體抵御致病菌、寄生蟲的主要細胞防御系統。MLR同時反應了單核細胞計數和淋巴細胞計數兩種炎癥標志物,可提供更多的累加信息。本次研究顯示,與對照組相比,患兒的NLR值較低,MLR值較高,差異有統計學意義,提示NLR和MLR可作為IM輔助診斷的血清學標志物。本團隊進一步應用ROC曲線分析NLR、MLR預測IM的診斷價值,結果發現NLR的ROC曲線AUC為0.62,特異度為87%;MLR的ROC曲線AUC為0.63,特異度為81%,提示NLR、MLR對診斷IM患兒具有一定的預測價值。

3.2 IM患兒NLR、MLR及年齡與肝功能指標的相關性

IM患兒容易出現多種合并癥,其中以肝功能損害最為常見。研究表明,EB病毒病毒感染后激活的炎癥免疫反應是引起肝細胞損傷的主要原因,主要表現為細胞的凋亡[6]。IM的NLR水平降低意味著中性粒細胞的減少和(或)淋巴細胞的增多。中性粒細胞減少與介導趨化及吞噬作用減弱有關,不利于病原微生物的及時清除。淋巴細胞計數比例增高,可分泌更多炎癥因子,損傷肝臟細胞,同時淋巴細胞介導的特異性免疫激活,進一步加重肝功能損傷。單核細胞是先天免疫系統的主要組成部分,參與內源性炎癥過程。當機體受到病毒感染時,淋巴細胞和單核細胞參數發生變化。有研究顯示IM患者肝功能受損約為50%左右[7-8]。肝損傷以轉氨酶升高為主,表現為ALP和/或GGT升高,且隨著年齡越大,越容易合并肝損傷,少數患兒可出現黃疸甚至肝衰竭[9-10]。本研究顯示IM大部分患兒為輕中度肝損傷,重度肝損傷者少,7~12歲組IM患兒的肝功能損害發生率最高,且嚴重程度越明顯。本研究肝損害發生率較相關文獻報道的數據低,可能與判定肝功能損害的標準不同有關[11]。本研究還顯示NLR和MLR與肝損傷呈負相關性,與相關報道一致[12],提示NLR和MLR越低的IM患兒越容易并發肝損傷,NLR和MLR能直接或間接反應IM患兒肝損傷的程度。

綜上所述,NLR和MLR尤其適用于部分出現明顯的IM表現但急性期血清學抗體檢測又顯示為陰性的患兒。本研究通過臨床回顧性分析發現,NLR及MLR與IM患兒發生肝功能損傷密切相關,盡管臨床可以通過檢測轉氨酶等指標發現IM患兒肝功能損傷,但對于早期沒有發生肝功能損傷、臨床表現不明顯的IM患兒往往易忽視肝功能的及時復檢,因此,早期監測NLR、MLR水平對于早期診斷不典型IM及發現肝功損傷具有重要意義。本研究不足之處:本研究主要是回顧性和單中心設計,存在一定偏倚。未來可進一步開展多中心、前瞻性隨機對照研究并增大樣本量,以確定診斷和評估IM肝損害的最佳NLR和MLR范圍。