高中文言文實用文體模塊與語言建構教學實踐的研究

李 新

(上海復旦大學附屬中學青浦分校 上海 201799)

1.問題的提出

高中文言文教學長期存在“言意剝離”的狀況。一種情況是過分注重“言”,不管什么文言文都當作古代漢語來教,這樣的文言文教學耗時多而效率低;另一種情況是過分注重“文”,不管什么文言文都當作文學作品來教,過分追求文章的微言大義。造成這兩種情況的原因都是未關注到文言文的特定文體。事實上,文言文,除了明顯的詩歌、文學散文、小說、戲劇外,絕大多數是實用文體,它們都承擔著實用交際的功能,只是它們從大的范圍來說均從屬于散文,而中國散文向來有文學的傳統,寫作者多數是文人官員,絕大多數流淌著文學的血液,其文字或多或少馳騁著文學的才華,因而被“文學”遮蔽了,因此造成了教師教授文言文教學內容確定的模糊不清。弄清了文言文大多數是實用文體這一事實,從具體的文本體式出發,對文言文教學內容的確定,解決“言意剝離”的問題,應該是有意義的嘗試。

2.概念的界定

2.1 什么是文言文實用文體?文言文實用文體,應該是摒除了詩、詞、曲、小說、戲劇及文學性散文之外的具有實用交際功能的文體。從這一定義出發,中國古代散文絕大多數是實用文體。選入中學語文教材的文言文,也大多是實用文體。它是屬于文章學的概念,而不是屬于文學的概念。

2.2 什么是語言建構?2017年版《普通高中語文課程標準》指出:“語文課程是一門學習祖國語言文字運用的綜合性、實踐性課程。工具性與人文性的統一,是語文課程的基本特點。語文課程應引導學生在真實的語言運用情境中,通過自主的語言實踐活動,積累言語經驗,把握祖國語言文字的特點和運用規律,加深對祖國語言文字的理解與熱愛,培養運用祖國語言文字的能力。”所謂語言建構,是指學生在豐富的語言實踐中,通過主動的積累、梳理和整合,逐步掌握祖國語言文字特點及其運用規律,形成個體言語經驗。實用文體的文言文,其特殊的文本體式,就決定了它各具特性的語言形式和作家語體風格。學生在學習這類文言文時,通過閱讀與鑒賞、表達與交流、梳理與探究的語文學習實踐活動,自己建構語言,并主動發展在具體語言情境中正確有效地運用祖國語言文字進行交流溝通的能力,在此基礎上,使自己在思維發展與提升、審美鑒賞與創造、文化傳承與理解諸方面得以提高,語文素養得以全面提升。

2.3 什么是模塊?模塊是我們借用的物理學概念,又稱構件,是能夠單獨命名并獨立地完成一定功能的程序語句的集合(即程序代碼和數據結構的集合體)。它具有兩個基本的特征:外部特征和內部特征。外部特征是指模塊跟外部環境聯系的接口(即其他模塊或程序調用該模塊的方式,包括有輸入輸出參數、引用的全局變量)和模塊的功能;內部特征是指模塊的內部環境具有的特點(即該模塊的局部數據和程序代碼)。同一體式的文言實用文體,構成模塊,我們除探求“這一篇”文本體式教學內容的確定外,還以篇帶類,從模塊內部聯系中抽繹出共性特點,探求出“這一類”文言實用文體的教學內容,建構教學模型,以實現推廣的目的。

3.實踐過程

3.1 搭建模塊。我們主要依據人教社部編新教材,尤其是教材中的文言文群文閱讀,從文本體式出發,結合課內與課外,進行模塊搭建。

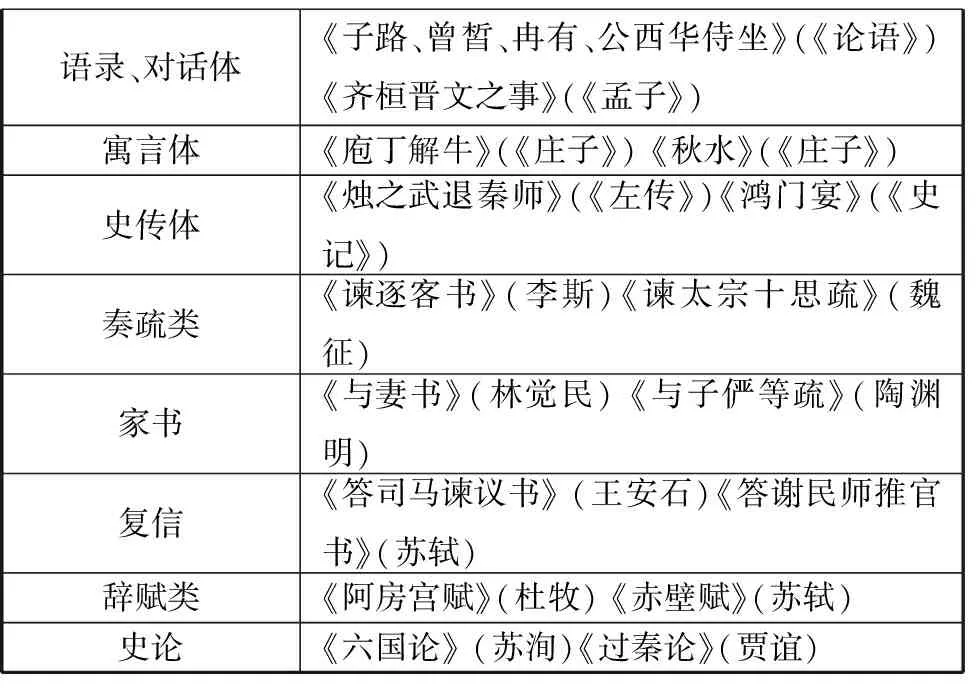

3.2 進行序列的教學設計。依據模塊,我們利用線上線下進行了一系列的教學設計分享。每次分享會有一個主備人,主備人將其精心準備的文言實用文體模塊教學設計,通過PPT的形式向大家展示和分享,大家圍繞這一設計進行討論,主備人根據大家的意見進行修改和完善。通過分享與交流,項目組成員逐漸明晰了概念,明確了研究方向,并將研究結果自覺運用于教學實踐,文言文教學效果明顯提高。第一階段的序列教學設計見圖一:

語錄、對話體《子路、曾皙、冉有、公西華侍坐》(《論語》)《齊桓晉文之事》(《孟子》)寓言體《庖丁解牛》(《莊子》) 《秋水》(《莊子》)史傳體《燭之武退秦師》(《左傳》)《鴻門宴》(《史記》)奏疏類《諫逐客書》(李斯)《諫太宗十思疏》(魏征)家書《與妻書》(林覺民) 《與子儼等疏》(陶淵明)復信《答司馬諫議書》 (王安石)《答謝民師推官書》(蘇軾)辭賦類《阿房宮賦》(杜牧) 《赤壁賦》(蘇軾)史論《六國論》 (蘇洵)《過秦論》(賈誼)

(高中文言實用文體序列教學設計示意圖一)

3.3 課堂實踐。我們將已經做好的教學設計付諸于課堂教學實踐。通過實踐,我們摸索出“同類文體比較、反復誦讀體味、創設語言活動、以篇帶類求同”的建構方法。

3.4 案例反思。我們進行了教學實踐,一位老師主講,其他老師進行課堂觀察,課后通過專家指導和項目組成員討論,形成教學案例,然后通過案例進行反思。

(1)同一文本體式的語言如何進行比較。同一文本體式的語言肯定有相同的地方,也有不同的地方,我們是在比較相同的基礎上再去比較它們的不同。比如《阿房宮賦》和《赤壁賦》,它們都屬于“賦”,在語言上都運用鋪陳、對偶、夸張,我們就要引導學生通過反復誦讀,來體會兩篇文章這一相同的語言特點;我們也可以設置活動,比如關于阿房宮,《史記·秦始皇本紀》中是如何記述的,和《阿房宮賦》比較,來體會其鋪陳、對偶、夸張的語言特點,或者將《阿房宮賦》改寫成一二百字,如“阿房之宮,其形可謂雄矣,其制可謂大矣,宮中之女可謂眾矣,宮中之寶可謂多矣,其費可謂靡矣,其奢可謂極矣。其亡亦可謂速矣!嗟乎!后人哀之而不鑒之,亦可悲矣!”引導學生思考這一問題:明明一百來字就能說清楚的內容,杜牧為什么花這么多文字來寫?《赤壁賦》也是,用幾十字就可以概括全部內容,如:“蘇子與客夜游赤壁樂甚,客吹洞簫其聲哀甚,蘇子辨變與不變適甚,最后客喜而笑矣。”明明幾十個字就能表達清楚的內容,為什么蘇軾要花這么大的篇幅來表達呢?當然,我們更要比較它們的不同點,比如《阿房宮賦》和《赤壁賦》,一篇是受駢賦和律賦的影響,其鋪陳、對偶更多一些,杜牧是站在帝王師的角度,希圖年幼的皇帝能心悅誠服接受自己的規諫;《赤壁賦》則受散文的影響,采取主客問答的形式,更傾向于自我內心的矛盾與化解,向世人坦露自我的心跡。再比如《過秦論》和《六國論》,前者更像賦,賈誼是以賦的語言向皇帝闡釋這樣一個不證自明的道理:“仁義不施而攻守之勢異也。”所以賦是最能逞才的。包括杜牧的《阿房宮賦》,賈誼和杜牧寫作這兩篇賦的時候都是20多歲,是最能顯示才華的時候,所以“才”是他們向皇帝的最大獻禮;蘇洵的《六國論》則不同,他是以臣的身份諷諫皇上,“茍以天下之大,下而從六國破亡之故事,是又在六國下矣!”所以,他不要逞才氣,而是要靠嚴密的邏輯論證,來論證他“六國破滅,非兵不利、戰不善,弊在賂秦”的道理,語言上,他多采用短句,以使其論說更為有力。

(2)如何創設語言活動。語文是一門綜合性、實踐性課程,學生的語文學習實踐主要是言語實踐。文言文實用文體,因為其源頭還是《詩經》,所以它和韻文有著天然的聯系,所以中國古代,不管什么文章,整散結合應該是其語言的主要特征,“以偶為佳”作為整句的主要形式,是貫穿中國文人整個書面語言實踐過程中的,成為書寫的傳統。漢語言的這一韻律之美,只有通過誦讀才能加以體會。所以誦讀應該是學生主要的語言實踐活動。但誦讀一定是齊讀嗎?我覺得不完全是,那種不理解什么意思只是老和尚念經式的齊讀,我看還是不要為好,有時候教師泛讀、學生個別讀、默讀、聽朗誦家讀,都比那種齊刷刷的無意義“齊讀”要好!像《赤壁賦》采取主客問答的形式,完全可以讓學生分角色朗讀。因為文言實用文體牽涉到理解,誦讀一定要提前,最好背誦下來,教學時創設各種誦讀活動,通過反復誦讀,來體味文言實用文體優美的語言和語言背后的思維、審美、文化等內容。

(3)如何構建文言文實用文體的“一類”教學模式。當然有模式不好,“教無定法”,但我們從事高中文言文實用文體模塊與語言建構的教學,就是想“以篇帶類”,力圖探求某一類文體的教學模式,以改變目前文言文實用文體教學“言意剝離”的狀況,所以要先有一定的模式,然后再破“模式”,發揮教師的創造性功能。我們認為,從文體特征方面來說,文言文實用文體的文本結構是“言—意”式的兩層結構。這種簡單的結構方式,給作者的寫作和讀者(受體)的解讀都帶來一種直接性,一般無須追求“言外之意”;從主旨內涵來說,實用文章的主題是鮮明的、單一的、確定的,讀者在解讀過程中無須“創造性發揮”;從思維方式方面來說,實用文章是為解決實際問題而作,以抽象思維為主,一般沒有抒情語,沒有情感色彩濃烈的評價語;從語體風格方面來說,實用文章以社會化、規范化的書面語言為主,避免使用個性化色彩強烈的語言。因此針對文言文教學死于章句、廢于清議、言意剝離的流弊,我們要有依據文本體式、關注言意關系、參照背景文化的具體教學策略和文道統一、以文為主的教學原則以及趣味優先、誦讀提前、自我體驗的基本教學規程,這樣構成我們文言文實用文體模塊與語言建構教學的基本模式。