探討術后呼吸功能鍛煉對肺癌患者肺功能恢復的影響

單愛林

(江蘇省泰州市姜堰中醫院,江蘇 泰州225500)

肺癌屬常見且嚴重惡性腫瘤,中醫又名肺積,是以咳嗽、胸痛、咯血、體倦乏力為主要臨床表現的疾病,基本病機為正氣虛損,陰陽失調,六淫之邪乘虛而入,邪滯于肺,導致肺臟功能失調,肺氣阻郁,宣降失司,氣機不利,血行受阻,津液失于輸布,津聚為痰,痰凝氣滯,氣滯血瘀,瘀阻絡脈,于是痰氣瘀毒交結,日久形成肺部積塊。依據組織學可將肺癌分為非小細胞癌及小細胞癌。據流行病學調查,肺癌發病率居于惡性腫瘤首位,且患病率及死亡率呈逐年升高趨勢,嚴重威脅患者身心健康及生命安全。目前,肺癌致病機制尚未明確,與長期吸煙、油煙污染環境及飲食等密切相關[1]。外科手術為早中期肺癌患者首選診療方法,可完全切除癌組織,且可為后期放化療奠定基礎。然而限于手術侵襲性特征,加之患者自身因素導致發生術后并發癥,如肺不張、感染等,影響預后水平[2]。特別是老年患者,因身體各機能處于退化狀態,對麻醉和手術敏感度下降,會增加并發癥發生風險。有研究[3]指出,于肺癌圍手術期予以綜合呼吸功能訓練,可積極改善呼吸功能,減少并發癥發生。基于此,本研究選取2010年2月至2021年3月本院收治的64例肺癌患者作為研究對象,旨在探究術后呼吸功能鍛煉對肺癌患者肺功能恢復的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料選取2010年2月至2021年3月本院收治的64例肺癌患者作為研究對象,采取雙色球法分為對照組和研究組,每組32例。對照組男19例,女13例;年齡40~78歲,平均(59.05±10.34)歲;病程1~5年,平均(3.04±1.02)年;腺癌15例,鱗癌10例,其他7例。研究組男20例,女12例;年齡42~76歲,平均(59.85±10.23)歲;病程1~5年,平均(3.04±1.02)年;腺癌16例,鱗癌10例,其他6例。兩組臨床資料比較差異無統計學意義,具有可比性。本研究已通過本院倫理委員會審核批準。

納入標準:均符合肺癌確診標準;生存時間>12個月;所有患者均對本研究知情同意并自愿簽署知情同意書;臨床資料完整。排除標準:肝、腎、肺功能障礙者;近期行抗凝、抗血小板診療者;免疫缺陷、全身感染者;罹患精神疾病者;依從性差者。

1.2 方法對照組采用常規護理,告知患者術后可能發生的并發癥及對應措施。術后3 d,鼓勵患者開展呼吸功能訓練,加強肺活量;指導患者排痰咳嗽,針對無法排痰者建議使用手掌輕輕叩打痰液位置胸壁,協助患者咳痰。待麻醉蘇醒后協助患者運動,講解全身功能訓練的目的及意義,以改善肺功能。研究組在對照組基礎進行呼吸功能訓練,具體如下:①吸氣呼氣鍛煉。患者術后清醒第1天,指導其使用呼吸功能訓練儀,根據患者不同年齡、身高的正常值參考范圍調整深吸氣量,初次鍛煉量力而行,后期逐步增大吸氣量,最終達到或超過參考值。每次20 min,每天5次,完成1次訓練后指導有效咳嗽排痰;于術后3 d基于呼吸功能訓練儀輔助下進行呼氣吸氣鍛煉,患者取坐位或半臥位,直立放置呼吸功能訓練儀,囑患者呼出肺內氣體,將呼吸訓練器含于嘴中,緩慢呼吸,在儀器近端口第1個球升高后維持10 s,而后再吸第2、3個,每個球停止在某一刻度后緩慢呼氣,訓練時間為15 min,每天4次。②腹式呼吸。患者臥位,腹肌處于放松狀態,盡可能不要移動胸廓,對腹部施壓,深呼吸時將腹部隆起,屏氣1~2 s,緩慢吐出氣體,此過程中呼吸時間需長于吸氣時間。③咳嗽鍛煉。深吸氣后屏氣,然后縮嘴,緩慢呼氣,在深吸一口氣后屏氣3~5 s,身體前傾,從胸腔進行2~3次短促有力的咳嗽,張口咳出痰液,咳嗽時收縮腹肌,或用手壓住腹部,幫助咳嗽,重復上述步驟。④有氧耐力訓練。術后3 d于康復小組協助指導下鼓勵患者開展爬樓梯訓練,每次3~5層,每天3次,活動過程中實施縮唇練習,調整呼吸節奏。用力時呼氣,以防閉氣。稍有氣短時仍可堅持,如有顯著呼吸困難,稍作休息再行鍛煉,每天1次,時間為15~20 min。⑤吹氣球訓練。選擇合適氣球,容量800~1 000 mL,指導患者含住氣球,閉口并最大化經鼻吸氣,屏息1~2 s,使用口唇將肺內氣體吹入氣球,感覺全部吹盡為止,間隔3 min吹氣1次,每天5次。指導患者進食健脾益氣補肺止咳食物,如山藥、白果、瘦肉、雞蛋、紅棗、茯苓、薏苡仁、赤小豆等。忌食油膩、生冷等食物。指導其平時可用玫瑰花、陳皮泡茶飲以疏肝理氣。于術后1 d至出院后3個月,對兩組進行隨訪(上門、電話),并持續進行肺功能訓練。

1.3 觀察指標①肺功能,包括第1秒用力呼氣容積(FEV1)、6 min步行距離(6MWT)及最大肺活量(VCmax)[4];②并發癥,包括肺不張、肺部感染等;③住院及機械通氣時間;④采用SF-36生活量表評估兩組生活質量情況,包括軀體功能、心理健康、社會領域及總活力等4個方面,各項總分100分,分數越高表明患者生活質量越好[5]。

1.4 統計學方法采用SPSS 20.0統計學軟件分析數據,計量資料以“±s”表示,采用t檢驗,計數資料以[n(%)]表示,采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

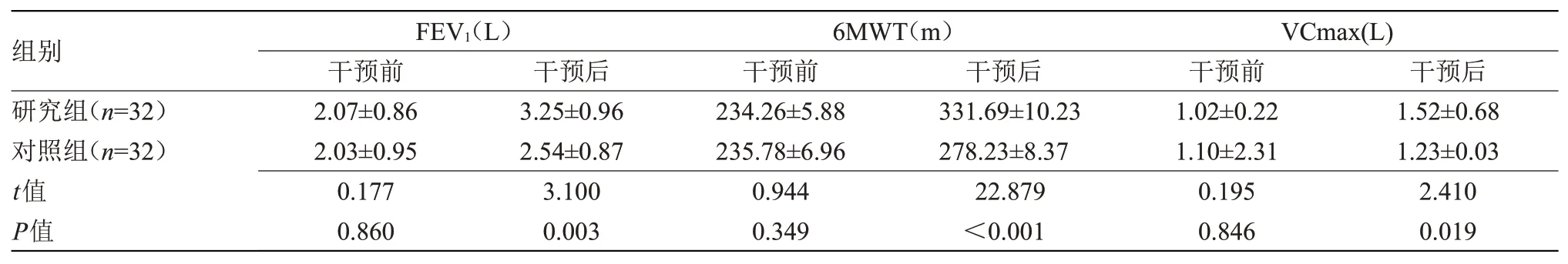

2.1 兩組肺功能指標比較干預前,兩組FEV1、6MWT及VCmax比較差異無統計學意義;干預后,研究組FEV1、6MWT及VCmax均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組肺功能指標比較(±s)

表1 兩組肺功能指標比較(±s)

注:FEV1,第1秒用力呼氣容積;6MWT,6 min步行距離;VCmax,最大肺活量

?

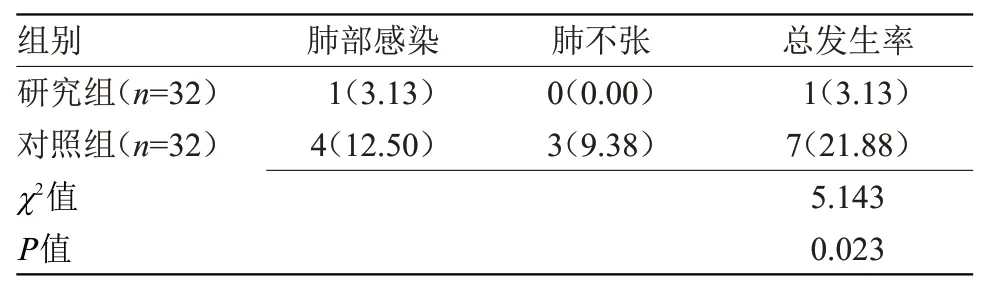

2.2 兩組并發癥發生率比較研究組并發癥發生率為3.13%,明顯低于對照組的21.88%(P<0.05),見表2。

表2 兩組并發癥發生率比較[n(%)]

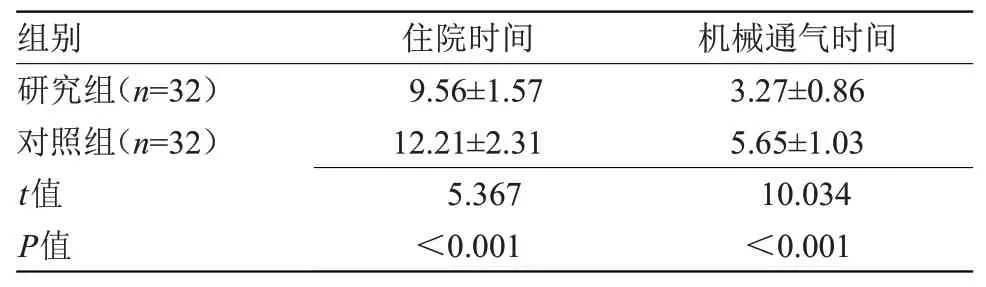

2.3 兩組住院及機械通氣時間比較研究組住院及機械通氣時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組住院及機械通氣時間比較(±s,d)

表3 兩組住院及機械通氣時間比較(±s,d)

?

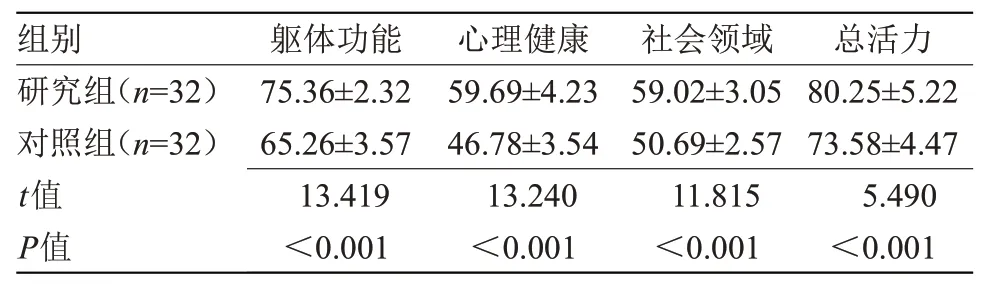

2.4 兩組生活質量比較研究組軀體功能、心理健康、社會領域及總活力評分均高于對照組(P<0.05),見表4。

表4 兩組生活質量比較(±s,分)

表4 兩組生活質量比較(±s,分)

?

3 討論

肺癌是國內發病率最高的惡性腫瘤疾病,病死率居首位。發病后,多有咳嗽、胸痛、胸悶及痰中帶血等表現,同時,伴發熱和惡病質等表現,嚴重威脅患者生命安全。臨床多采用手術治療該病,可完全切除肺癌原發病灶、轉移淋巴結,利于患者預后[6-8]。但手術具侵襲性特征,對機體肺功能有較大影響,損傷患者身心健康。因此,術后需配以積極、有效的護理干預,最大限度降低并發癥發生率,改善預后,促進機體康復。

本研究結果顯示,干預前,兩組FEV1、6MWT及VCmax比較差異無統計學意義;干預后,研究組FEV1、6MWT及VCmax均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。提示綜合呼吸功能訓練效果理想,可有效改善肺功能。呼吸功能鍛煉儀可適應現代化康復醫學需求,促進行胸部手術者呼吸功能的恢復[9]。其工作原理為吸入空氣后使膈肌、肋間外肌呈收縮狀,增強胸廓前后徑,使肺容量最大化擴張,糾正肺功能。腹式呼吸可減慢心率,提高呼吸機耐力,同時,借助上肢運動加強患者適應性,進而減少機體耗氧量。呼吸時機體下肢大肌群發生顯著變化,利于提高生理機能,改善呼吸功能,促進肋間肌等肌群得到充足的訓練。而爬樓梯訓練為高負荷運動,可增強肺血流量,加速血液循環,繼而發揮改善通氣、血液循環效果。吹氣球訓練能加強肺泡通氣量,促進血氧飽和度提高,糾正呼吸機阻力[10-11]。本研究結果顯示,研究組并發癥發生率為3.13%,明顯低于對照組的21.88%,差異有統計學意義(P<0.05)。研究組住院及機械通氣時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。提示呼吸功能訓練可加速機體康復,減少并發癥。分析原因為,呼吸功能訓練儀使氣道中微小生物、肺泡完全排出體外,降低由分泌物留置誘發的肺部感染。本研究結果還顯示,研究組軀體功能、心理健康、社會領域及總活力評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。提示呼吸功能訓練有助于改善患者生活質量,增強手術效果,與白君等[12]研究結果一致。

綜上所述,肺癌患者于術后進行呼吸功能鍛煉效果顯著,可改善肺功能,降低并發癥發生率,縮短住院時間,利于患者預后恢復,值得臨床推廣應用。