基于茶文化角度探討其在小學語文教學中的應用

熱依木·卡達木

(新疆喀什地區塔什庫尓干縣城鄉寄宿制小學,新疆 喀什 845250)

茶文化歷史源遠流長,經過上千年的發展,茶文化的內涵和品質也在進一步的豐富和提升。茶文化的表現形式不僅有已經具象化的詩詞、文字、歌曲等文化作品,茶具、茶葉等物質要素,更有深深內化在中華民族的行為、理念、習慣中的點點滴滴。

1 關于中國茶文化的內在精華特質和歷史淵源

結合相關的史料記載,我國的采茶和制茶最早可以追溯到神農嘗百草時代,距今大約有4700余年了,與五千年的中華文明史幾乎可以相提并論。而有文字記錄的歷史源于西漢年間。在一篇文章《僮約》中就有了“烹荼盡具”,“武陽買荼”的記載,這里的內容就可以充分地反映出在那時已經有了飲茶的相關習俗,同時還有與茶葉交易的場所。我國的真正在茶領域被廣泛認可的代表人物是陸羽,它被尊稱為茶圣。其代表作為《茶經》,根據是了解在,該本書著于公元780年,對茶這種神奇的植物,做了全面的、系統地介紹,特別是在人工改造的制作生產和烹制引用方面,有許多寶貴的經驗借鑒。該部著作的誕生,對于當時的中國和世界的茶文化形成和發展都起到了極為關鍵的指導和幫助作用,直到今天,我們依然可以看到《茶經》的很多內容影響著中國乃至世界人民的生活習慣。這部書的出現代表著茶文化作為一類系統的文化體系,在隋唐時期形成、成熟、發展,這種文化中有著明顯的“中介”特征,即茶本身是一種載體,從這個具象載體中,不斷創新、演變出了很多抽象、聯系、廣泛的文化類要素,包括了中華傳統哲學思想、道德品質、禮儀修養、風俗民俗、規定規矩、飲食技藝、歷史景點、民間傳說、藝術和文學成果等等。這些內容都是結合茶的流通在向世界各地不斷進行滲透。證明了當時飲茶風俗的形成和茶葉市場的存在。從封建社會到社會主義國家,茶文化的精髓始終在延續,各族人民都保留著民以茶代禮的傳統風俗,就單純的飲茶這一環節來說,其形成了飲茶文化,其中文明禮儀的要素是最顯著的,也是文明禮儀之邦的一種實質性的體現。就茶文化的內在價值來說其核心依然是禮,禮的含義十分的廣泛,不僅有禮儀、禮節,還有道德、規則、準則等多種的要素,是修身養性的重要內容,對于展現中華民族的禮儀風采,涵養中國人民的內心精神素養都起到了十分重要的作用。以家中待客之禮為例,通常家中來客人都要以茶相待,而在茶葉的選取、客人的座次、沏茶的方法、品茶、飲茶的方式等,都有著相關的規則,這個規則,映襯出了茶文化要素的禮儀特征,也可以反映出其文化內涵。

2 從茶文化的視角來看當前小學語文教學中面臨的不足

語文新課程標準在其學科性質的界定中提到了“語文課程是一門學習語言文字運用的綜合性、實踐性課程。”至于其綜合性也很大程度上是由語文的實踐性所決定,但是在具體的教學當中,實踐性的落實卻十分困難。由于目前升學壓力的影響,很多小學的語文課堂過度重視學生的應試能力提升,課堂中對于學生主動意識,探究意識,實踐意識的培養有所忽略,大量的知識記憶背誦,題目訓練,導致語文本身的趣味性,實踐性都沒有充分地顯現出來。學生只是理論上的滿腹經綸,卻不能把語文和生活實踐相結合,真正感悟我國的博大精深的文化底蘊,把文化素養與現實的學習生活相結合。茶文化本身就是勞動人民在長期生活勞動實踐中凝練而成的,具有鮮明的實踐性,而語文教材中也安排了很多的關于茶文化的文章素材,這些都可以作為載體讓學生通過了解茶文化,踐行茶文化理念,把茶道茶禮運用到實踐之中,從而體現出了語文的實踐性這一重要特征,提升學生的語文學科核心素養。不過就目前來看,很多的小學語文教學并沒有意識到這一點,老師只是把關于茶文化的內容當作基本的語文知識來講授,并沒有突出茶文化本身的元素特點,這樣的講授對于學生的語文學科興趣培養和對中華傳統文化的涵養都是不利的,尤其是很多學生受到互聯網等媒介的信息影響,接受了一些片面的理念觀點,對傳統文化認識模糊,甚至是有所否定,這于培養德才兼備的社會主義新時代少年的教育理念是相悖而行的。

3 茶文化在小學語文教學中的應用舉措建議

把茶文化蘊藏的良好道德品質,精神要素,禮儀禮制充分的融合到語文教學的點滴之中,是具有很高的可行性與建設意義那么要實現茶文化在小學語文中的有效應用,總體來說要做到以下幾個方面。

3.1 在語文知識結構中納入茶文化要素

現代教學理論中更加注重學科的交叉性和聯系性,語文不僅是一門語言學科,更是社會的百科全書,它理所應當可以將茶文化的內容涵蓋到其知識體系結構之中。不過茶文化既包含了一些專業的理論實踐知識,也包含著很多的人生哲理和道德精神。那么對于小學生來說,其認知能力,抽象邏輯思維有限,而思維活躍性較強,因此在教學中應堅持因人而異,因材施教的原則,結合小學生發個性特點,建立富含茶文化元素的語文知識體系架構。首先是茶葉的直觀認識,比入口可以把紅茶,綠茶的代表性茶葉如云南普洱,安吉白茶,大紅袍,鐵觀音等,讓學生現場觀看,品嘗,激起學生的濃厚的興趣之后,在講解相關的科學知識和歷史背景時做到潛移默化。其次是要結合教材中涉及直接或者間接與茶文化有關的內容,做一個適當的拓展延伸,引入一些關于茶的歷史,人物,實物等照片視頻素材,豐富學生閱歷。最后是要加強課堂互動,要突顯學生的主體地位,既要讓學生們了解茶文化,感知茶文化,更要引導學生去把內心感觸,思想,充分地表達,進一步應用到實際的學習和生活當中,實現學以致用。可以組織關于茶文化的主題演講,辯論賽,品茶會等,豐富語文課堂的組織形式。

3.2 強化有關茶文化教學相關硬件配置

茶文化是和實踐聯系的文化形式,要有一定的實物載體作為媒介,所以學校在開展茶文化教學時,應當為教學過程創造更好的基礎設施條件。結合學校的相關條件,因地制宜,根據當地的茶文化發展歷史,選擇性的配置字畫,茶葉,茶具,等設施,營造出一種具有濃郁茶元素氛圍的教學環境,讓學生可以快速地進入茶文化學習的狀態之中。為了讓茶文化的教學更加的逼真,充實,可以在課堂當中組織一些實踐活動。例如真實的品茶教學,感悟茶道禮儀。除了原有的字畫,茶具等,還要配置一些茶桌、椅凳、煮茶壺以及具有代表性的茶葉等。

3.3 說文解字,從細節入手品味茶道

之后老師再開展教學,比如在漢字“茗,茶”這些字的教學當中,讓學生在品茶之中,感受它深長韻味的同時,去認識這兩個表示茶的漢字。茶這個字是象形字,讓學生去數一數茶這字有幾劃,可以分為幾個部分,學生們的答案天馬行空,多彩多樣,這也正彰顯了學生的想象力所在,那么老師可以做一個方向性的引導,例如可以從上下結構來看茶這個字,上部是草字頭,代表著茶的本質是一種植物,中間是個人字,類似于茶樹的樹冠,而最下部是一個木字,說明其屬于木本植物,有枝干。之后讓學生根據茶字的構成去聯想茶的象征意義,老師因勢利導,做一個提示,中間的人是汲取土地的精華,日月的光輝,方能健壯成長,正如茶只有豐沃的土壤和合理的光照,溫度,濕度,才能長成好茶。之后老師可以對知識進行相對的拓展,茶在古代也可以被比喻為長壽,大家知道這是為什么,這個問題勾起了學生的好奇心,紛紛陷入思考,那么在大家絞盡腦汁后,老師把答案說出來,讓學生再一次地把茶字分解成三部分:上部為廿,中部為八,下為十八。讓學生把這個數字加起來,合計為一百零八,代表著養成良好的品茶習慣,能讓人長壽,有百歲之福,通過這樣的講解,學生定為喜歡。茶文化也就春風畫圖般深入學生心靈。

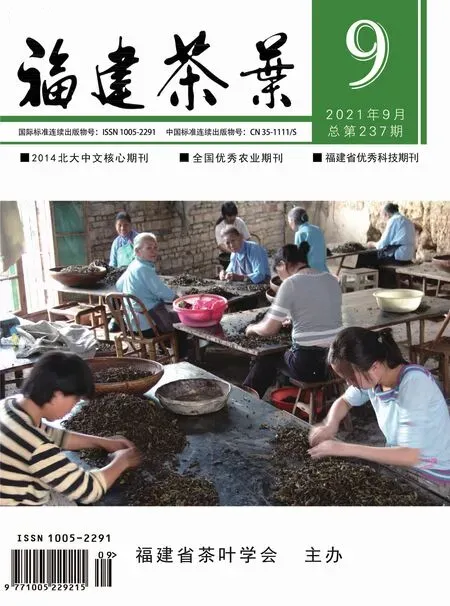

3.4 步入茶的世界,提升親身體驗感

所謂百聞不如一見,再多地模擬和理論教學,也代替不了親身的感知和體會。那么學校可以利用當地的一些茶產業資源,包括了生產、加工、銷售、消費、旅游等各類茶資源,讓學生從校園進入茶園、茶廠、茶樓,動手嘗試一些與茶有關的實踐活動,體現語文教學的實踐性,上茶山去鍛煉學生關于茶地栽培、采摘技能,到茶廠鍛煉學生對茶的炒制技能。經過學生的親身體驗、實踐、感受種茶制茶過程的艱辛和不易,從中體悟到茶文化中蘊含的細致,精益求精、堅持不懈的人文精神。之后讓學生把感悟和體會寫到日記中、作文中、演講稿中,既有所想,又有所學所思,也有所表達,更有親身實踐,真正的踐行了語文課程標準要求的實踐性、人文性、多元性相統一的綜合大語文教學理念。

茶的種植、采摘、制作、沏茶、品味中都蘊藏豐富的文化內涵,其博大精深,是開展小學階段人文通識教育的重要媒介。而語文正是培養學生語言、人文素養的關鍵學科,所謂的“文以載道”就是如此,語文和茶文化都有其“道”,需要在教學當中加以不斷融合和升華。