跨國文化傳播對中國出口貿易的影響研究

——基于友好城市的研究視角

韋永貴 張藝川

一、引言

文化歷來是經濟、政治和社會活動的基礎與媒介,其作用的發揮既無處不在,又無可替代。受自然地理分割、社會制度分隔以及人文歷史分離等因素的影響,各國之間的文化通常表現出明顯的差異(韋永貴等,2019),而差異性文化所導致的文化隔閡已經成為影響國際經濟合作的重要障礙(曲如曉等,2015;范兆斌、黃淑娟,2017),特別是隨著中國經濟的崛起以及經濟“走出去”規模的不斷擴大,這一問題在外部環境的沖擊下更加凸顯。文化交流作為消除文化壁壘的重要手段,歷來受到各國的普遍重視(Konya,2002;Park,2015;Ginsburgh et al.,2017)。一直以來,我國也高度重視文化的對外傳播及同世界各國的文化交流,特別是進入21世紀后,中國文化“走出去”戰略不斷強化,習近平總書記更是在多個重要外交場合強調“要以文明交流超越文明隔閡、文明互鑒超越文明沖突、文明共存超越文明優越,推動各國相互理解、相互尊重、相互信任”。跨國文化傳播作為新時期“走出去”發展戰略內涵升級的重要體現,是繼資本輸出之后逐步發展起來的,有望成為實現我國新一輪經濟增長的新的原動力(謝孟軍等,2017)。在我國外貿形勢不容樂觀的當下,加強對外文化傳播可進一步強化國家間的互信,并有可能對貿易產生創造效應,對于提振外貿,加快構筑以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局意義重大。而事實也證明,中國文化“走出去”極大地推動了世界更深入研究中國、更客觀看待中國、更全面認識中國,并對中國的國際經濟合作產生了很強的經濟外部性效應。

盡管國際文化傳播之于國際經濟合作如此重要,但國內外相關領域的研究文獻卻相對較少。在已有的關于文化與國際經濟合作關系的研究文獻中,大多數基于文化距離的視角探討文化對國際經濟合作的影響,且發現文化距離對貿易多表現出負效應(方慧、趙甜,2017)。如White and Tadesse(2008)指出,文化差異會導致國家間消費者偏好呈現較大差異,增大企業的出口貿易成本。同時,也會因語言交流障礙等造成企業在雙邊貿易中出現信息不對稱和信任危機等問題,進而影響一國企業的出口貿易行為(Gokmen,2017;劉慧、綦建紅,2019)。他們將其中的影響機制主要歸結為不確定性機制和需求偏好機制(劉慧、綦建紅,2019;韋永貴、李紅,2019)。然而,也有部分學者認為文化差異對貿易的影響并非都表現出抑制效應,在一定差異范圍內,文化距離對國際貿易具有正效應。如楊勇等(2018)發現文化距離與中國OFDI企業經營績效之間呈現出倒U型關系,即在適度范圍內文化距離的增加有助于提升中國OFDI企業的經營績效。范兆斌、黃淑娟(2017)在研究文化距離對文化產品貿易的影響時也得出類似的結論,認為文化距離較小時,文化距離對雙邊文化產品貿易具有促進作用,但當文化距離高于某一門檻值后,文化距離又反過來阻礙雙邊文化產品貿易。另外,王進猛等(2020)認為雙邊文化距離對外資企業績效的提高具有促進效應,其內在機制為文化距離促進了外資企業創新,提升了產品差異化水平,進而有利于市場競爭和企業績效的提高。跨國文化傳播作為削弱文化距離的有效手段,一方面通過文化交流增進文化認同,構筑起雙邊信任機制,并形成貿易創造效應;另一方面,貿易市場拓展中雙邊文化差異倒逼著跨國文化傳播的強化,并進一步降低文化差異對出口貿易的阻礙效應(Felbermayr and Toubal,2010)。當前,孔子學院和國際友好城市已成為我國跨國文化傳播的典型,對削弱貿易雙邊文化壁壘,增進我國的國際經濟合作具有重要作用(曲如曉、曾燕萍,2016;謝孟軍等,2017;趙永亮、葛振宇,2019)。然而,國內探討跨國文化傳播對國際經貿合作的實證性研究文獻卻不多見,且多數以孔子學院作為跨文化傳播的典型,探究其對投資經貿合作的影響(連大祥,2012;曲如曉、曾燕萍,2016;謝孟軍,2017;趙永亮、葛振宇,2019),對于友好城市這一跨文化傳播平臺的經貿效應的研究雖有零星出現(韋永貴等,2018),但明顯不足。

友好城市作為城市外交、人文交流與文化傳播的重要載體,是一國的城市與另一國相對應的城市,為維護世界和平、增進相互友誼、促進共同發展而簽署的正式、綜合、長期的友好關系或制度安排。它的出現打破了以國家為主體的人文外交范式,對于促進城市間、國家間相互了解,消除文化觀念沖突,增進經貿合作,促進共同發展起到獨特的作用,在現實中扮演著次國家政府的角色(吳曉征、王茂軍,2013;韋永貴等,2018)。與專注于推廣漢語和教育文化交流合作的孔子學院相比,友好城市作為一種“非正式制度”,兼具外交、經貿合作、人文交流等多重功能,有利于促進雙邊政治上相互尊重、求同存異、擴大共識,經濟上優勢互補、互惠互利,文化上增進認同、相互信任,為雙邊經濟合作賦予 “優先選擇權”,因此,友好城市是推進雙邊政治關系、經貿合作與人文交往的重要途徑,對國際經濟合作的影響更為顯著。而結對友好城市往來的密切程度,成為了兩國經貿關系的“晴雨表”和重要表征(朱倩渝、隋廣軍,2021)。

故此,本文以友好城市作為中國跨國文化傳播的代理變量,實證研究跨國文化傳播對我國出口貿易的影響及其作用機制,主要貢獻為:第一,區別于以往研究多以國與國之間的文化交流去解析文化傳播或文化輸出對國際貿易的影響,本文基于更為微觀的城市文化交流尺度,從國際友好城市結交視角探究跨國文化傳播對出口貿易的影響。第二,基于局部均衡理論分析不同文化和貿易情形下文化交易成本對跨國貿易的影響,揭示了文化影響出口貿易的作用機理,并闡述了對外文化傳播在跨國貿易中的重要性,進一步補充和完善了國際貿易中的文化作用論;第三,采用PSM-DID、SUR模型、TE模型、中介效應模型等多種方法實證分析跨國文化傳播對出口貿易的影響及其作用機制,且對模型中可能存在的內生性問題進行了較為科學的處理,可為中華文化的跨國傳播以及以跨國文化合作促進國際經濟合作提供實證借鑒和決策參考。

二、理論機制與研究假設

(一)文化傳播影響出口貿易的理論依據:局部均衡分析

各國之間通常具有不同的民族文化和社會背景,而異質性文化往往會產生文化折扣,并對國際經濟合作產生阻礙作用(謝孟軍等,2017)。跨文化交流是削弱文化壁壘,增進文化認同,降低交易成本的重要途徑。因此,為有效推進國際經濟合作,有必要通過跨文化交流的形式了解和學習其他國家、民族的文化,而文化學習及適應過程中產生的費用通常被稱為文化交易成本(謝孟軍等,2017)。文化壁壘源于文化差異,其作用類似于關稅或非關稅壁壘,會對跨國投資、貿易等國際經濟合作有阻礙作用,但與地理距離形成的物理成本不同的是,跨國間的文化壁壘可以通過學習的方式得以削弱甚至消除(Lankhuizen et al.,2011;謝孟軍等,2017)。若一個國家去學習另一個國家的文化或將本國文化傳播到另一個國家,并最終使兩國之間的文化相似,那么在雙邊國際貿易過程中它只需要承擔進/出口貨物的實際成本以及文化學習或文化傳播過程中支付的文化交易成本,而原先由文化差異造成的文化壁壘所產生的成本將會被消除。在這里,本文借鑒謝孟軍等(2017)的研究,使用局部均衡分析法對文化交易成本如何影響出口貿易進行理論闡述。

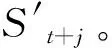

情形一:文化不同無跨國貿易。如果出口國和進口國存在較大的文化差異,并且雙方都沒有發生跨國貿易,此時進口國的需求曲線為Dj,供給曲線為Sj,國內均衡點為E1,均衡價格為P1,均衡供給量為Q1。根據圖1可知,消費者剩余為a,生產者剩余為b+e+k,社會總剩余等于消費者剩余加生產者剩余,即為面積a+b+e+k。

圖1 文化交易成本影響跨國貿易的局部均衡分析

情形二:文化高度相似有跨國貿易。若出口國與進口國有高度相似的文化,并且雙方發生了跨國貿易,由于貿易雙方文化高度相似,因此可忽略文化交易成本的存在,即t=0。由圖1可知,進口國的需求曲線依然為Dj,供給曲線為St+j,國內均衡點為E2,均衡價格為P2(P2

對比上述三種情形,我們進一步做如下分析:①從圖1所示的進口國的均衡價格和均衡供給量來看,P1>P3>P2,Q1

事實上,跨國文化傳播具有顯著的公共性和外部性特征(謝孟軍等,2017),倘若進出口貿易雙方政府愿意承擔文化交易成本t來推廣本國文化,推動本國文化的對外傳播,那么不僅可以進一步拓展出口國的國際市場,促進出口國對進口國的出口規模,提高出口國產品在進口國市場的供給量,還會降低進口國市場的均衡價格,從而有利于整體社會福利水平的提升。很多歐美發達國家之所以歷來重視本國文化的輸出與對外傳播,其原因正在于此。文化的推廣與傳播不僅可以提升本國的國際形象和國際影響力,還會對跨國貿易產生極強的經濟外部性效應,使出口國和進口國在跨國貿易中實現互利共贏。自我國加入WTO以來,我國的對外貿易規模不斷擴大,至今已成為世界第一大貿易國。與對外貿易發展相伴而行的是,我國也越來越重視對外文化推廣與傳播,特別是“一帶一路”倡議中更是把“人文相通”作為五大合作重點領域之一加以推進,習近平總書記在增強文化自信的理論闡述中也多次強調增強與各國文化交流互鑒的重要性。

友好城市作為我國對外文化傳播的重要載體和典型代表,不僅擔負著對外傳播中華文化,提升中華文化國際影響力的歷史使命,而且對中國出口貿易的發展具有重要影響(韋永貴等,2018)。首先,文化認同對貿易產品形成消費偏好效應。友好城市作為人文交流的重要形式,通過民間和官方等多種形式的文化交流,將中華文化傳播到友城所在國,增強該國民眾對中華文化的認同感和親切感,進而對中國出口產品形成消費偏好效應。另外,這種非正式的友好交流活動易于貿易雙方了解各自的需求,使貿易雙方在貿易產品個性化需求方面更容易得到滿足。其次,文化傳播對交易成本具有削減效應。一方面,由友好城市推動的文化傳播及漢語推廣功能有利于降低交流溝通成本和信息不對稱,顯著提高貿易雙邊的信息透明度和合作匹配度,有利于促雙邊貿易的發展;另一方面,友好城市通過文化年、藝術節、圖書展等人文交流平臺,以及教育、漢語推廣、旅游等交流方式,有利于促進雙邊的文化融合,形成雙邊良好的文化適應力,降低雙方的整合協調成本和貿易風險,進而促進進出口貿易發展(朱倩渝、隋廣軍,2021)。再次,友好城市結交賦予了雙邊經貿合作的“優先選擇權”。理性選擇制度主義理論認為,制度是降低交易成本的重要因素,也是維系合作關系運行的重要保障。友好城市作為一種非正式制度安排,在一定程度上賦予了雙邊城市及其所屬國家經濟合作的“優先待遇”,通過雙邊的文化交流、商務互動等帶動雙邊進出口貿易的增長(楊連星等,2016)。對此,本文提出如下研究假設:

研究假設H1:通過友好城市結交拓展對外文化傳播有利于促進中國出口貿易的發展。

(二)跨國文化傳播影響出口貿易的作用機制

增強文化自信,堅持同世界其他文化交流互鑒,是中國經濟發展邁入新時代背景下,習近平總書記對推進中國對外開放,推進與世界各國共謀發展,共筑命運共同體的重要理念。跨國文化傳播作為對外文化交流互鑒的重要方式,已成為消除文化差異,增進互信,促進國際經濟合作的重要途徑(Konya,2002;Park,2015)。那么,跨國文化傳播對國際經濟合作的影響遵循怎樣的作用渠道? Felbermayr and Toubal(2010)指出,跨國文化傳播對貿易的影響存在兩條路徑:其一,信任塑造渠道,即通過跨國文化交流構筑雙邊信任關系,進而形成貿易創造效應;其二,文化差異的倒逼機制。

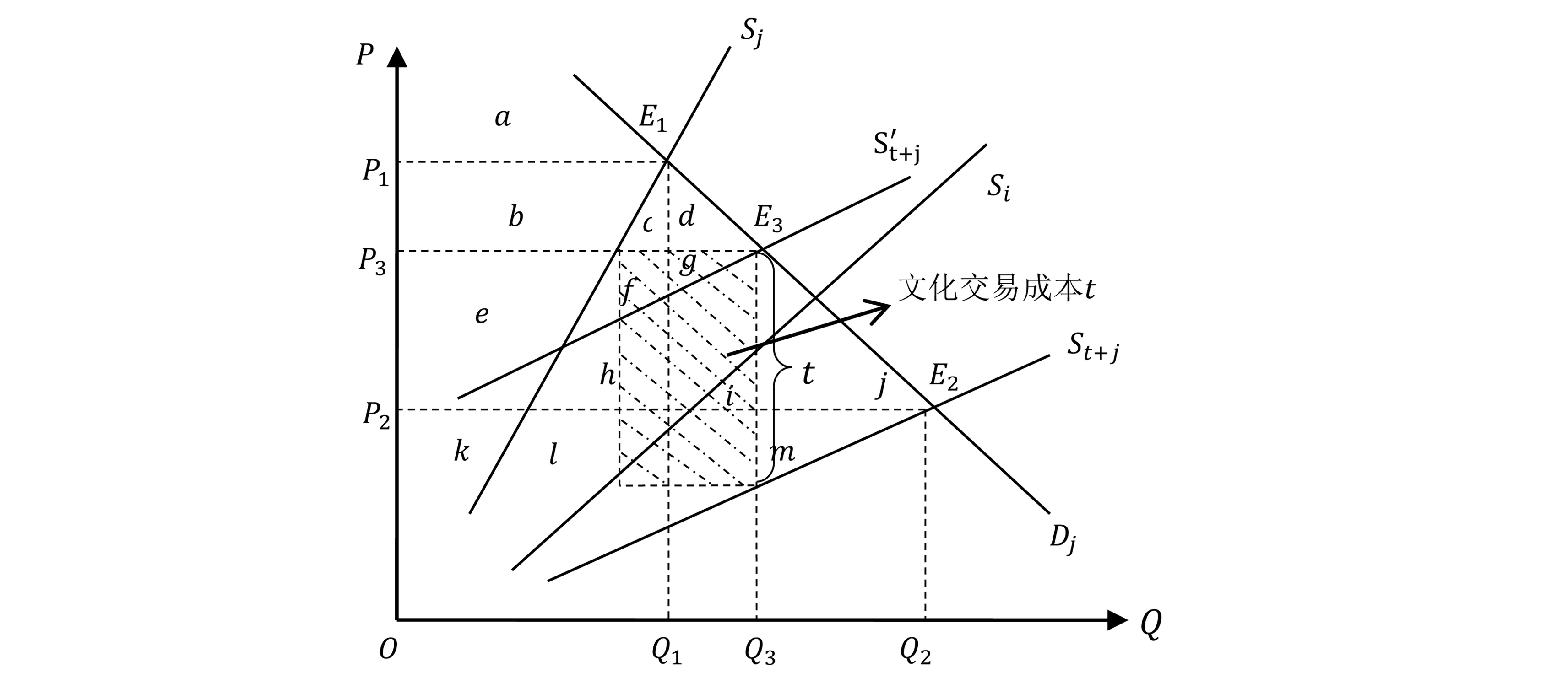

首先,從信任塑造渠道來看,友好城市的跨國文化傳播功能可增進國家間文化的相互了解,有利于塑造雙邊信任機制,構筑起“信托機構”,進而維持貿易網絡的合作與共謀(韋永貴、李紅,2019)。而由友好城市推動的跨國文化傳播所構筑的雙邊信任機制,一方面能夠有效建立起忠誠的貿易伙伴關系網絡,并強化網絡成員之間合作的執行力度;另一方面可作為道德性“契約”或“非正式制度”,用以彌補國際貿易規則的不足,維持雙邊經濟交流的有效運行。另外,由友好城市推動的跨國文化傳播構筑的信任機制帶來的貿易發展,存在兩個渠道的貿易創造效應(Wagner et al.,2002)。第一個渠道為“貿易成本克服效應”。表現為:一方面,友好城市的跨國文化傳播功能有利于削弱文化差異,降低交流溝通成本和信息不對稱障礙,顯著提高貿易雙邊的信息透明度和合作匹配度,從而促進國際貿易的發展;另一方面,友好城市的文化傳播與文化交流功能有利于促進貿易雙邊的文化融合,形成雙邊良好的文化適應力,降低雙邊文化差異所帶來的匹配協調成本與潛在貿易風險,有利于促進貿易的順利開展。Melitz(2008)、Melitz and Toubal(2014)就指出,語言相似性能夠降低信息傳播過程中的代理成本以及語言溝通不暢造成的信息流失風險,有利于國際貿易合作。另外,對外語言推廣或對別國語言的學習均對國際貿易具有正外部性效應,其顯著表現為對雙邊文化差異的削弱和對貿易合作的促進(Ginsburgh et al.,2017;Isphording and Otten,2013)。而語言的推廣與學習是友好城市的重要功能之一。第二個渠道為“偏好創造效應”,即一國的貿易產品往往承載著該國的民族文化,進口國消費者對一國貿易產品的消費除了物質方面的需求導向外還存在著對產品來源國文化認同和文化信任的導向因素。正如“消費者文化理論”指出的,文化認知和認同對消費者克服產品陌生感具有良好的作用。而友好城市的跨國文化傳播功能恰恰可以塑造消費者的價值觀和文化親切感,使內嵌于貿易產品的民族文化元素得到認同(趙永亮、葛振宇,2019)。此外,基于移民理論的觀點也認為,海外移民的民族情節使他們更偏愛故鄉的產品,并對移民母國的出口貿易具有放大效應(White and Tadesse,2008)。而從理性選擇制度主義理論看,友好城市的文化傳播與文化交流活動,賦予了雙邊城市及其所屬國家投資經貿合作的“優先待遇”,因此對雙方進出口貿易具有明顯的貿易偏好創造效應。

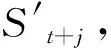

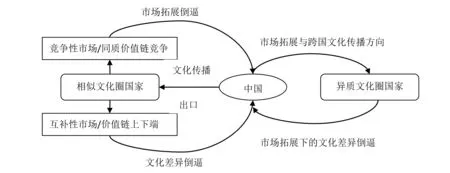

圖2 跨國文化傳播影響國際貿易的信任塑造機制

其次,從文化差異的倒逼機制來看,Felbermayr and Toubal(2010)認為,跨國貿易通常具有文化層面的“相似性偏好”,即跨國貿易多發生在文化相似國家。但隨著文化近似國家雙邊貿易在價值鏈分工體系中的趨同以及競爭性的加大,各國開始尋求與文化異質性國家開展貿易,而文化差異所帶來的“冰山成本”不得不倒逼各國開展文化交流以達到貿易擴張的愿望。溯源中國的對外貿易發展史,其同樣遵循這樣的演化路徑——早期的貿易對象主要為文化相似、地理毗鄰的國家和地區,如東南亞、日韓等,但隨著交通工具的改善以及貿易拓展的需求,中國的貿易觸角逐步拓展至中亞、西亞、非洲以及歐美等異質性文化圈國家,如今,中國的貿易伙伴已遍及全球,并構建起巨大的多邊貿易網絡。在這一貿易網絡體系中,既有相似文化圈國家,又有異質性文化圈國家,它們與中國在垂直專業化國際分工體系中逐步形成了以中國為樞紐,上連發達國家,下接其他非發達國家的全球價值鏈雙環流體系(王桂軍、張輝,2020)。與此相對應的,中國與貿易伙伴之間也構建起跨國文化傳播雙圈環流體系。在這一體系中,當中國與相似文化圈國家的貿易處于市場互補或價值鏈上下游關系時,出于強化或拓展貿易關系的需要,會倒逼中國強化與貿易國的人文交流;而當雙邊貿易處于市場競爭或同一價值鏈的分工競爭體系時,就會推動中國向異質性文化圈國家拓展貿易市場,此時,雙邊存在的文化差異反過來又會倒逼中國推動人文交流合作以縮小文化差異所帶來的貿易成本。因此,中國與貿易伙伴在全球價值鏈分工體系下的貿易合作可能會存在文化差異的倒逼效應。但是,由于各國與中國之間的文化差異程度不同,即存在文化差異位勢差,因此跨國文化傳播對處于不同文化差異位勢的貿易伙伴的出口貿易可能會表現出不同的沖擊力。換言之,貿易伙伴與中國存在的文化差異位勢差對中國跨國文化傳播的倒逼效應可能不一樣。表現為,高文化差異會使企業在出口貿易過程中面臨更大的風險及不確定性因素,但出于拓展貿易市場的需要,中國將會對高文化差異國家開展力度更大的跨國文化傳播與文化交流合作,以增強雙邊的信任感和文化認同,削弱文化差異對出口貿易帶來的抑制效應。而中國與低文化差異國家之間往往具有較強的互信關系,彼此之間建立了較為緊密的貿易伙伴關系,即使出于保持、鞏固和拓展雙邊貿易市場需要會倒逼中國持續開展文化傳播與文化交流合作,但這一倒逼效應不會那么強烈。

事實上,中國國際友好城市網絡的發展史也很符合這一論點。早期的中國友好城市結交對象國主要分布在文化相似與經貿合作比較密切的東亞地區,這一時期中國與東亞的日本、韓國在價值鏈上以互補為主,兼具競爭。隨著中國國際貿易網絡的不斷拓展,尤其是與歐美國家經貿合作規模的不斷擴大,出于更好地服務國際經貿合作與雙邊政治關系的需要,中國與文化差異較大的歐美國家、澳洲國家的友好城市結交數量開始呈現出爆發式增長。而近年來,中國與東亞、歐美國家的友好城市結交數雖然仍在增加,但增幅有所放緩,反之,中國與文化差異更大但投資經貿合作增長迅速的非洲國家的友好城市結交的數量快速增長,與文化差異較小且經貿地位日益重要的東南亞國家的友好城市結交數量也大幅增加。由此可見,中國國際友好城市網絡的發展與中國國際貿易網絡的拓展存在著密切的關聯性,國際友好城市助推著國際貿易網絡的發展,而國際貿易網絡拓展的需要也倒逼著友好城市網絡的發展。

基于以上分析,本文提出如下研究假設:

研究假設H2a:以友好城市為表征的跨國文化傳播在影響中國出口貿易中通過信任塑造機制進行響應。

研究假設H2b:全球價值鏈分工體系下的貿易拓展需求,促使貿易雙邊存在的文化差異對跨國文化傳播形成倒逼機制,進一步強化跨國文化傳播的強度和廣度,并對出口貿易形成促進效應。

圖3 貿易市場拓展下的文化差異倒逼機制

三、模型設定、數據與描述性統計

(一)模型設定

(1)

(2)

為解決匹配過程中可能存在的不一致問題,使用偏差糾正匹配估計法進行糾偏處理。利用雙重差分法對建立友好城市的i國和與之匹配的未建立友好城市的j國進行對比,若中國對建立友好城市關系的i國的出口貿易量增加額系統性大于j國,則表示友好城市建交有利于促進中國出口貿易的發展,用公式表示為:

Exportit=α0+πDi×Tit+εit

(3)

式中,π為Di×Tit交乘項的系數,表示友好城市建交對中國出口貿易的影響程度。為保證模型分析的穩健性,在公式(3)中對Export取自然對數處理,并加入控制變量和時間固定效應以及國家個體固定效應并最終構建本部分的基準回歸計量模型(多期DID模型):

lnExportit=α0+πDi×Tit+βXit+Yearit+Countryi+εit

(4)

式中,lnExportit表示中國t時期對i國的出口貿易量的自然對數,Di和Tit表示衡量政策效應的虛擬變量,Xit為控制變量,Yearit為時間固定效應,Countryi為國家個體固定效應。

(二)變量說明

本文主要探討以友好城市建交為表征的跨國文化傳播對中國出口貿易的影響,根據公式(4)構建的模型,以中國年度出口貿易流量數據作為被解釋變量,以表征文化傳播的友好城市建交作為核心解釋變量,并從政治制度、經濟、地理等方面選取控制變量,變量的含義及數據來源詳見如下說明。

1.被解釋變量:出口貿易額的自然對數(lnExport)

使用歷年中國分國別出口貿易額來表示,數據來源于聯合國貿易商品統計數據庫(UNComtrade)。本文使用國別面板數據,研究的時間區間為2000-2017年。之所以選擇這一時間區間作為研究樣本,主要有兩個原因:一是樣本數據的可獲得性。在聯合國貿易商品統計數據庫中,本文所研究樣本國家的商品進出口貿易數據的統計大多從2000年開始才比較完整,受數據可獲得性的制約,本文研究樣本的時間區間為2000-2017年。二是從樣本數據的代表性、典型性和說服力來看,友好城市結交在2000年后不論是結交數量還是結交的國家數,都出現快速增長,且在結交的國家結構上都涉及到發展中國家和發達國家,在友好城市的洲際空間分布上也遍布六大洲,能較好地解析以友好城市結交為表征的跨國文化傳播對出口貿易的影響。

2.關鍵解釋變量:跨國文化傳播(Di×Tit)

本文用受到友好城市結交(1)本文的友好城市數據來源于中國國際友好城市聯合會官方網站(http://www.cifca.org.cn/),該官方網站中有中國與世界各國(地區)不同年份所建立的友好城市數量的相關統計數據,本文對相關數據進行了進一步手工分類整理。這一“政策”影響的處理組虛擬變量與時間分組變量的交互項(Di×Tit)作為中國文化跨國傳播的代理變量。國際友好城市結對作為國家開展對外人文交流合作的一項重要“政策”,對于傳播中華文化,促進中華文化的跨國流動,增進各國對中華文化的理解與認同具有重要作用。截止2017年12月,在與中國發生貿易關系的240個國家和地區中,已有136個國家(地區)與中國建立了國際友好城市關系,另外還有104個國家(地區)還沒有與中國建立國際友好城市關系,因此可以把有友好城市建交關系的國家(地區)作為處理組,以尚未有友好城市建交關系的國家(地區)作為對照組。由于國際友好城市建交是逐步推進的,即有些貿易伙伴在樣本期內始終未與中國建立友好城市關系,而有些貿易伙伴在樣本期內則陸續與中國建立友好城市關系,因此可以把友好城市建交看成是中國對外文化傳播的“準自然實驗”,用以評估中國對外文化傳播這一“政策”的貿易效應。本文參照Beck et al.(2010)的做法,在對處理組(Di)進行賦值時,將與中國結交友好城市關系的貿易伙伴作為處理組,并將其賦值為1,未與中國結交友好城市關系的貿易伙伴作為對照組,賦值為0;結合處理組貿易伙伴結交友好城市年份的不同,將結交當年及其以后年份的Tit設置為1,結交之前設置為0,其余貿易伙伴設置為0;然后生成本文核心解釋變量Di×Tit。

3.控制變量

表1 主要變量及其含義

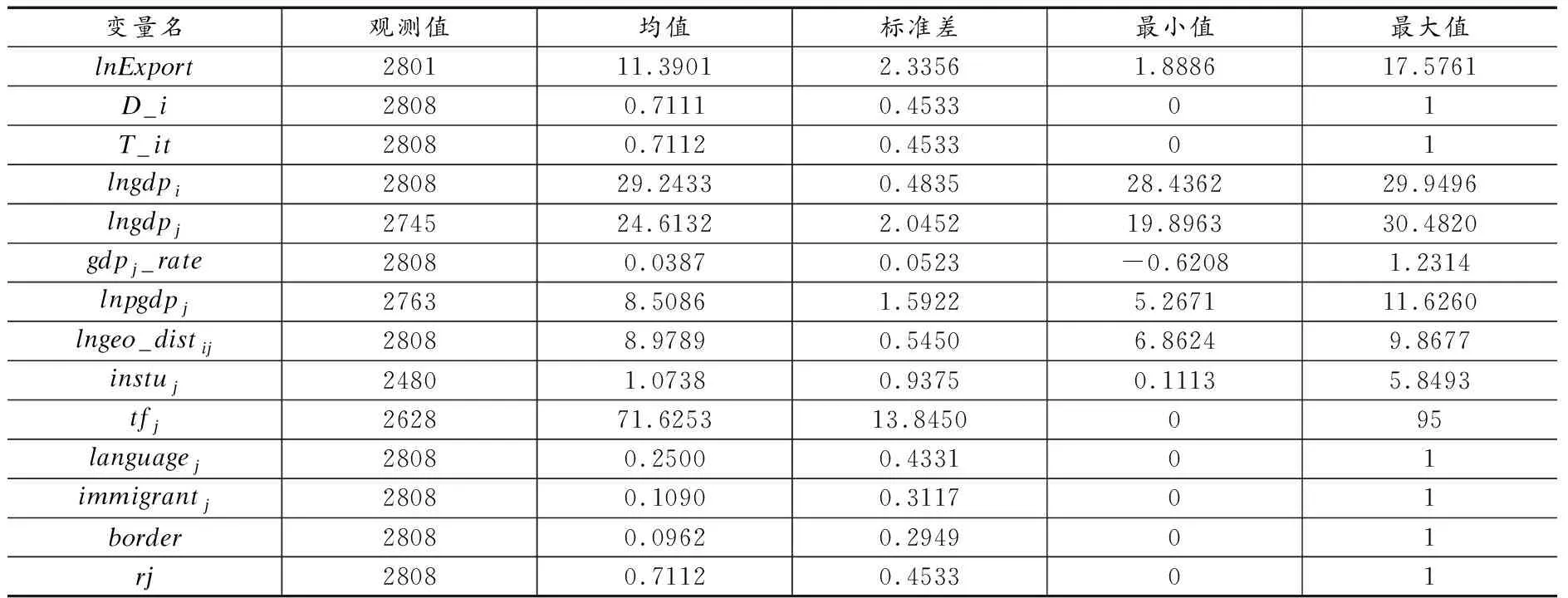

表2 各變量描述性統計

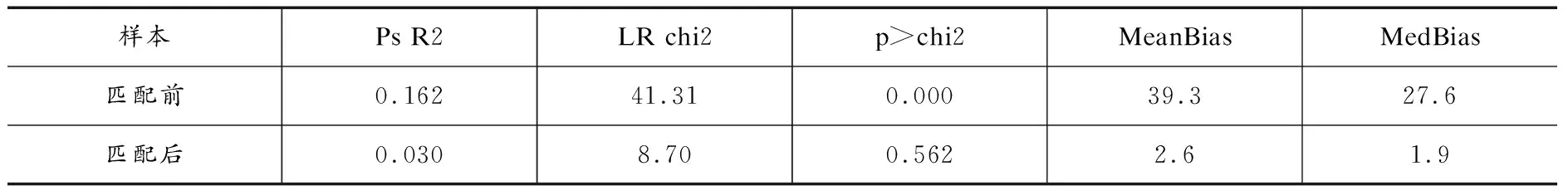

(三)樣本數據匹配

為避免樣本選擇偏誤問題并保證在未受政策干預情況下處理組與對照組具有相同的特征和長期趨勢,本文在實證分析之前采用PSM方法(傾向得分匹配)對樣本進行匹配處理,匹配的協變量為控制變量。在匹配對象上,選取與貿易伙伴開展友好城市結對前一年的各項指標與未結交友好城市關系的貿易伙伴同期數據進行匹配,例如,對于2011年結交友好城市關系的貿易伙伴,用其2010年的各項指標與未結交友好城市關系的貿易伙伴2010年的數據進行匹配,匹配方法為半徑匹配。借鑒王庶、岳希明(2017)的做法,為使研究樣本之間盡量具有相同的特征,本文設定了較為嚴苛的半徑值,即將匹配半徑控制在0.01,最終實現匹配的樣本有156個國家和地區(4)156個樣本國家(地區)包括亞洲的阿富汗、阿聯酋、阿曼、巴基斯坦、巴林、菲律賓、哈薩克斯坦、韓國、吉爾吉斯斯坦、柬埔寨、卡塔爾、科威特、老撾、黎巴嫩、馬來西亞、蒙古、孟加拉國、緬甸、尼泊爾、日本、沙特阿拉伯、斯里蘭卡、塔吉克斯坦、泰國、土庫曼斯坦、文萊、烏茲別克斯坦、新加坡、敘利亞、也門、伊拉克、伊朗、以色列、印度、印度尼西亞、約旦、越南、中國澳門、中國臺灣、中國香港;非洲的阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、埃及、埃塞俄比亞、安哥拉、貝寧、博茨瓦納、布基納法索、布隆迪、多哥、佛得角、岡比亞、剛果(布)、剛果(金)、幾內亞、加納、加蓬、津巴布韋、喀麥隆、科摩羅、科特迪瓦、肯尼亞、萊索托、利比里亞、利比亞、盧旺達、馬達加斯加、馬拉維、馬里、毛里求斯、毛里塔尼亞、摩洛哥、莫桑比克、南非、尼日爾、尼日利亞、塞拉利昂、塞內加爾、塞舌爾、斯威士蘭、蘇丹、蘇里南、索馬里、坦桑尼亞、突尼斯、烏干達、贊比亞、乍得、中非;大洋洲的澳大利亞、巴布亞新幾內亞、斐濟、薩摩亞、新西蘭;歐洲的愛爾蘭、愛沙尼亞、奧地利、保加利亞、比利時、冰島、波蘭、丹麥、德國、俄羅斯、法國、芬蘭、荷蘭、捷克、克羅地亞、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、羅馬尼亞、馬耳他、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士、塞爾維亞、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亞、土耳其、烏克蘭、西班牙、希臘、匈牙利、意大利、英國;美洲的巴哈馬、巴拿馬、波多黎各、哥斯達黎加、古巴、海地、洪都拉斯、加拿大、美國、尼加拉瓜、薩爾瓦多、特立尼達和多巴哥、危地馬拉、牙買加、阿根廷、巴拉圭、巴西、玻利維亞、多米尼加、厄瓜多爾、哥倫比亞、圭亞那、秘魯、墨西哥、委內瑞拉、烏拉圭、智利。。

圖4展示了樣本匹配前后核密度函數曲線的變化,虛線為未與中國結交友好城市關系的樣本,實線為與中國結交友好城市關系的樣本。從圖中可以看出,匹配前兩組樣本的核密度函數曲線差異較大,而匹配后兩組樣本的核密度函數曲線基本吻合,說明匹配后兩組樣本在各方面的基本特征已經非常相近,匹配效果較好。與此同時,本文對匹配結果進行了平衡性檢驗,從表3顯示的結果來看,本文對匹配變量的選取是恰當的,得出的估計結果也是準確的。

圖4 匹配前(左)和匹配后(右)核密度圖對比

表3 匹配前后的平衡性檢驗

四、實證檢驗結果與分析

(一)平行趨勢檢驗

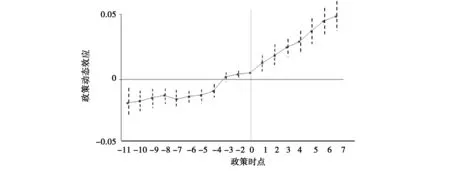

處理組和對照組在時間上滿足平行趨勢條件是運用雙重差分進行政策評估的重要前提。政策實施時間點相同的雙重差分模型在進行平行趨勢檢驗時,一般通過對比政策實施前的時間范圍內處理組和對照組的被解釋變量均值變化趨勢是否一致(郭曄等,2020;覃波、高安剛,2020)。但由于本文中友好城市結交的年份不一致,屬于多期DID模型,因此傳統的雙重差分模型并不適用于本文的平行趨勢檢驗。對此,本文借鑒Beck et al.(2010)進行多期DID平行趨勢檢驗的做法,結合樣本的時間范圍,以2010年作為友好城市結交節點,設置18年的窗口期(2000-2017年)。在此基礎上,通過分析友好城市結交這一“政策”的動態效應系數變化來檢驗友好城市結交的“政策”沖擊年份及該年份之前的出口貿易規模是否滿足平行趨勢條件,檢驗結果如圖5所示。

由圖5可知,在結交友好城市之前,“政策”的動態系數變化基本呈現水平趨勢,說明在“政策”實施之前,中國對貿易伙伴的出口貿易規模變化趨勢不明顯。而在結交友好城市當年及其之后的7年中,“政策”的動態效應系數呈現快速上升趨勢,且表現出正的動態效應。因此,本文的雙重差分模型滿足平行趨勢條件,初步表明了以友好城市結交為表征的跨國文化傳播有可能對中國的出口貿易具有促進效應,但這一結論是否在統計上顯著還需進一步檢驗。

圖5 平行趨勢

(二)基準檢驗

使用多期DID估計方法對匹配后的樣本數據進行基準檢驗,檢驗結果見表4。表中第(1)列為未加入控制變量的估計結果,第(2)列為加入經濟變量的估計結果,第(3)列為同時加入經濟變量和制度變量的估計結果,第(4)列為加入所有控制變量的估計結果。從回歸結果來看,無論是否加入控制變量,本文所關注的核心解釋變量(Di×Tit)的標準估計系數均在1%的置信水平上顯著為正,其中未加入控制變量時的回歸系數為1.557,加入經濟變量后的回歸系數有所變小,為0.277。在同時加入經濟變量和制度變量的情況下,核心解釋變量的回歸系數為0.221,與第二列相比有小幅度下降。在加入所有的控制變量后,核心解釋變量的回歸系數為0.211,與第(2)、(3)列的回歸結果相比,只有輕微下降。這一結果說明了中國對有友好城市結交關系的國家(地區)的出口貿易額顯著大于未建立友好城市關系的國家(地區),反映了與貿易伙伴締結友好城市關系能夠有效促進中國出口貿易的增長。表明了以友好城市為表征的跨國文化傳播對中國出口貿易具有顯著地推動作用,研究假設H1得以驗證。

考慮到中國與不同貿易伙伴之間建立的友好城市數量不同,反映在跨國文化傳播上則體現為中國對不同貿易伙伴的文化傳播力度不一樣,由此對出口貿易的影響程度也可能不一致。而這一問題是PSM-DID模型所無法估計的。對此,為估計友好城市結交數量差異對出口貿易的影響強度差異,本文引入中國與貿易伙伴結交的友好城市數量(yc)作為核心解釋變量,采用LSDV模型進行估計,結果見表4第(5)列。從回歸結果來看,核心解釋變量(yc)的回歸系數在1%的置信水平上顯著為正,說明在考慮中國與貿易伙伴結交友好城市數量差異的情況下,跨國文化傳播對中國出口貿易的發展依然具有顯著的促進效應,中國與貿易伙伴結交的友好城市數量越多,開展跨國文化傳播的力度越大,越有利于促進中國出口貿易規模的擴大。

表4 基準檢驗:跨國文化傳播對中國出口貿易的影響

(三)穩健性檢驗

1.修正跨國文化傳播政策效果的識別策略

以友好城市為表征的跨國文化傳播對中國出口貿易的影響可能會由于以下原因而導致內生性問題的產生:其一,政府間開展“跨國文化傳播”時,可能存在選擇性偏誤。換言之,不同國家可能會根據與中國經貿合作關系的密切程度或雙邊國際關系就是否與中國開展“跨國文化傳播”合作做出抉擇,同樣,我國也更愿意與經貿合作密切或國際關系良好的國家開展跨國文化交流合作,這種“相機抉擇”有可能存在自選擇機制而導致內生性問題的產生。其二,“跨國文化傳播”的關聯性溢出效應。隨著近鄰及重要貿易伙伴與中國文化交流合作的日益推進,特別是文化交流合作的正外部性效應不斷顯現,必然會引起其他國家的效仿,從而使友好城市網絡遍及世界。事實上,中國友好城市網絡的發展歷程也印證了這一點,這就意味著擾動項之間存在相關性,而在計量上線性OLS估計難以克服空間上的截面擾動,某個小事件引起的政策沖突,就可能導致更大的空間經濟學上的“聚變式集聚”反應(趙永亮、葛振宇,2019)。其三,“跨國文化傳播”合作的時機性。即各國在考慮是否與中國開展“跨國文化傳播”合作時,往往會著眼于國際形勢變化、自身發展的階段性以及與中國經貿合作的階段性,從而選擇最佳時機開展跨文化傳播合作。

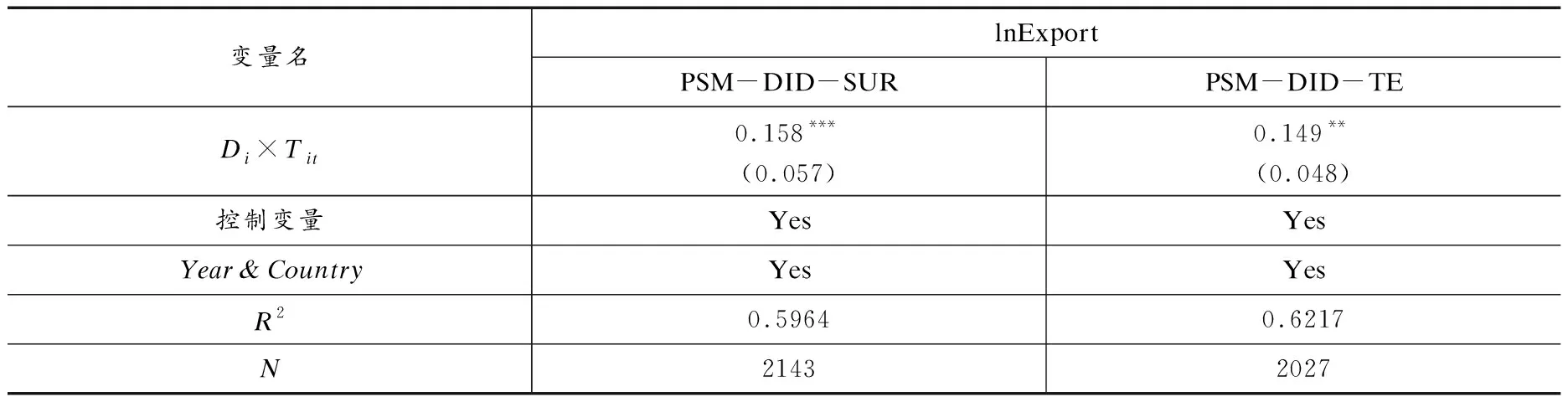

上述三個因素都有可能導致內生性問題的產生,因此有必要對跨國文化傳播政策效果的識別策略進行修正。首先,針對選擇性偏誤導致的內生性問題,本文所采用的PSM-DID估計方法在某種程度上可以較好的解決。其次,由于“跨國文化傳播”關聯性溢出效應的存在,進而出現的擾動項截面相關而導致的內生性問題可以通過SUR(似不相關回歸模型)估計加以克服。再次,各國政府是否與中國開展“跨國文化傳播”合作時,具有的時機選擇性,即Di與εit存在時期相關性,這是雙重差分所無法解決的,需要借助干預效應模型(Treatment Effect Model,TE)予以克服。對此,本文借鑒趙永亮、葛振宇(2019)的做法,借助Maddala(1983)的干預效應模型(TE模型)對內生虛擬變量予以如下建模:

lnExportit=α0+πDi×Tit+βXit+Yearit+Countryi+εit

(5)

(6)

采用SUR估計和TE估計對跨國文化傳播政策效果識別的估計結果見表5。從表中回歸結果來看,SUR估計和TE估計的標準系數至少在5%的顯著性水平上為正,表明以友好城市表征的跨國文化傳播戰略顯著提升了中國的出口貿易水平,由此說明本文的研究結論是穩健的。

表5 穩健性檢驗:修正的PSM-DID模型

2.變換變量數據匹配方法

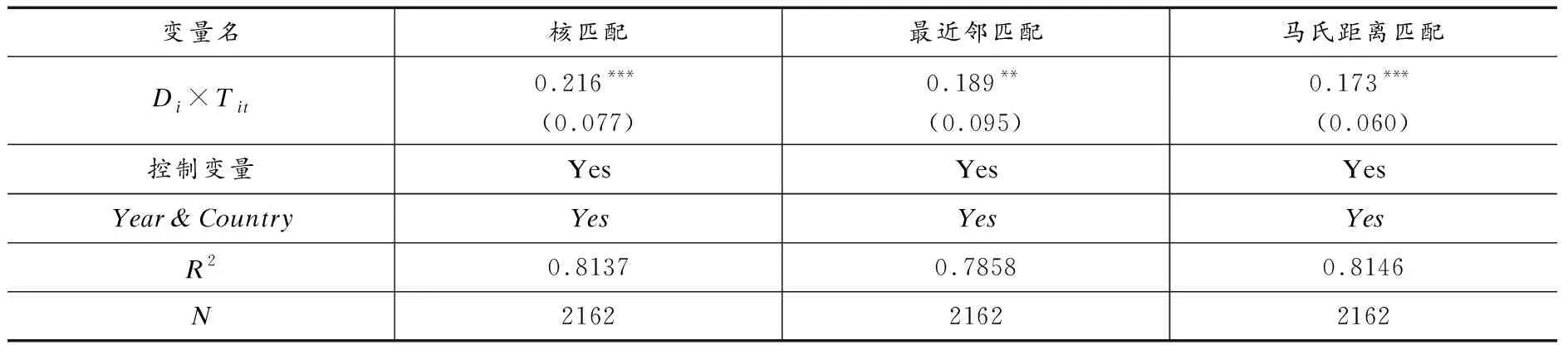

前文的PSM-DID回歸過程均使用半徑匹配法對數據變量進行匹配。為進一步檢驗估計結果的穩健性,本文用核匹配、最近鄰匹配以及馬氏距離匹配三種傾向得分匹配方法再次為處理組尋找對照組,并使用PSM-DID模型對跨國文化傳播的廣度邊際進行檢驗。檢驗結果見表6。從表中可以看出,關鍵解釋變量的估計系數至少在5%的置信水平上顯著為正,且系數大小與基準回歸結果相比變化不大,反映了跨國文化傳播有利于促進中國出口貿易發展的事實,再一次驗證了基準回歸的結論。

表6 穩健性檢驗:變換變量數據匹配方法

3.安慰劑檢驗

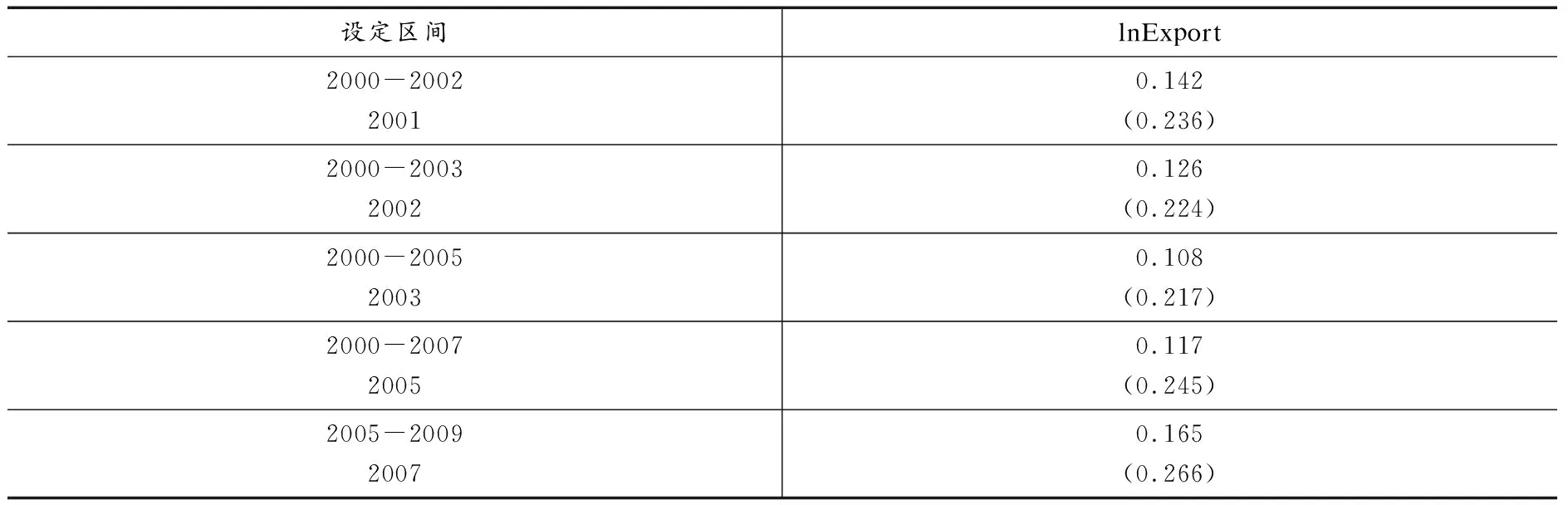

在以上穩健性檢驗的基礎上,本文參考石大千等(2018)的做法,進一步利用反事實方法進行安慰劑檢驗,本文選擇設定的友好城市結交時間節點前的時期為樣本區間(2000-2009年)進行時間反事實的安慰劑檢驗。即在2000-2009年這一時間區間內,通過人為設定一個友好城市結交的政策時間節點,對作用于中國出口貿易的效應進行檢驗,若系數不顯著,則表明中國出口貿易規模的擴大是由友好城市所表征的跨國文化傳播引起的,而不是其他因素。反之,若系數依然顯著,則說明基準回歸所得出的結論不穩健。檢驗結果如表7所示。檢驗結果表明,通過設置不同的友好城市結交政策時間節點,核心解釋變量的系數均不再顯著,由此說明中國出口貿易規模的擴大確實是由友好城市所表征的跨國文化傳播帶來的,基準回歸的結論進一步得到驗證。

表7 穩健性檢驗:安慰劑檢驗

五、影響機制分析

前文的影響機制分析認為跨國文化傳播對出口貿易的促進作用主要通過兩方面進行響應:其一,跨國文化傳播可能會通過塑造貿易雙邊的信任機制進而產生兩大貿易創造效應,即貿易成本克服效應和偏好創造效應,進而促進中國出口貿易的增長;另一方面,貿易拓展需求使雙邊存在的文化差異會對跨國文化傳播形成倒逼機制,進一步強化跨國文化傳播的強度,并對出口貿易形成促進效應。對此,本部分的機制檢驗主要從兩方面展開論證:一是檢驗跨國文化傳播是否以雙邊信任關系的塑造為中介促進出口貿易的增長;二是檢驗跨國文化傳播對出口貿易的影響是否存在文化差異的倒逼機制。

首先,為檢驗跨國文化傳播是否存在信任塑造機制并形成貿易成本克服效應和偏好創造效應進而促進出口貿易的發展,本文在式(4)的基礎上增加如下式(7)和式(8)一起構建中介效應模型進行檢驗:

Medit=α+δ1Di×Tit+εit

(7)

lnExportit=α+γ1Di×Tit+γ2Medit+γ3Xit+Yearit+Countryi+εit

(8)

根據中介效應模型的含義,式(7)中Med為中介變量,系數δ1為跨國文化傳播變量對中介變量的效應;式(8)的系數γ2是在控制跨國文化傳播的影響后,中介變量對出口貿易的效應,系數γ1是在控制中介變量后,跨國文化傳播對出口貿易的直接效應;中介效應由δ1×γ2衡量。在中介效應檢驗過程中,若系數δ1和γ2全部顯著則表明跨國文化傳播對出口貿易的影響機制存在中介效應,否則需要進一步用自舉法(Bootstrap方法)檢驗方程(7)和(8)中δ1×γ2是否顯著,若δ1×γ2顯著,則表明影響機制中同樣存在中介效應。本部分的中介變量為信任變量,數據來源于世界價值觀調查數據庫(WVS)中第二輪(1990-1994年)至第七輪(2014-2018年)調查數據(5)相關問題為:“整體上,您認為大部分人是否可信?”。相關回答選項為:“我認為大部分人是值得信賴的”;“我認為應當謹慎地對待大多數人”。。在信任水平測度上,本文借鑒Spolaore and Wacziarg(2015)的研究,構建中國與貿易伙伴之間的信任距離,即trustij=|trusti-trustj|,式中,trusti和trustj分別為i國和j國的信任水平。

為考察信任機制是否具有貿易成本克服效應和偏好創造效應,本文分別引入中國產品海外地位(lnExport_ts)和出口產品多樣性(lnExport_div)作為因變量進行回歸分析。其中,中國產品海外地位由中國貿易產品在對象國進口中的份額進行衡量,趙永亮、葛振宇(2019)研究指出,以孔子學院為代表的中華文化傳播可間接降低中國貿易品在海外銷售的信息成本,有利于中國貿易產品在對象國市場相對份額的提升,因此,中國產品海外地位可以在一定程度上反映跨國文化傳播的貿易成本克服效應。出口產品多樣性則由Feenstra et al.(2004)的測算指數計算得出,即以中國總出口品種為多樣性全集I,加權計算各國的相對水平,原始數據來源于聯合國商品貿易統計數據庫(UNcomtrade)。出口產品多樣性在一定程度上反映了對象國消費者產品偏好的多樣性,可反映跨國文化傳播的偏好創造效應。

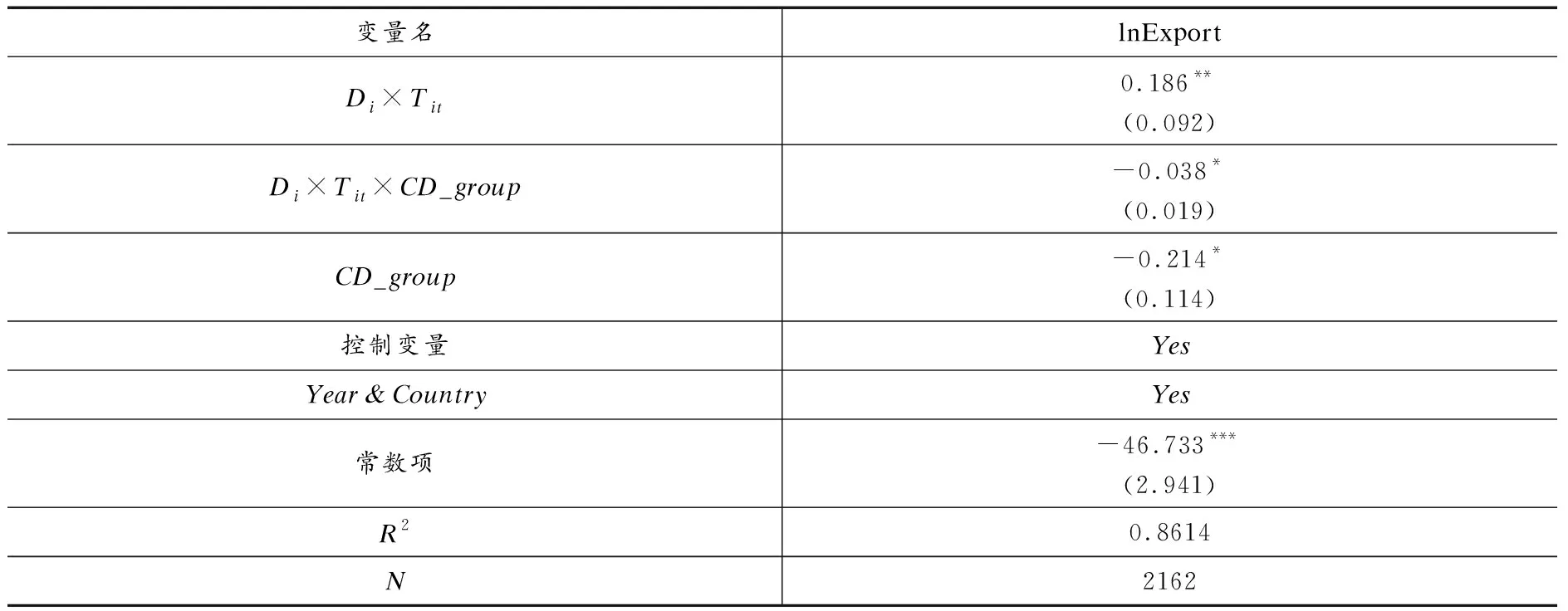

其次,考慮到中國與不同貿易伙伴的文化差異存在明顯的位勢差,倘若倒逼機制確實存在,那么中國與文化差異較大的貿易伙伴的出口貿易額將受到更大的影響,因而中國開展跨國文化傳播的力度有可能會更大。這是因為,高文化差異增加了企業出口貿易的風險及不確定性因素,但如果存在基于保持乃至拓展貿易市場的強烈意愿,那么國家將會加大跨國文化傳播的力度以削弱文化差異對出口貿易的負向影響。因此,需要檢驗跨國文化傳播對高文化差異貿易伙伴的出口貿易沖擊是否真的強于低文化差異貿易伙伴的出口貿易。具體地,本文以樣本國家(地區)文化差異的二分位數將樣本分為2組,并定義虛擬變量CDgroup,CDgroup具體等于1、2,分別處于[0,50%)、[50%,100%]分位區間的貿易伙伴組別,CDgroup的數值越大,表示該貿易伙伴組別與中國的文化差異越大;然后將CDgroup納入式(4)以交互項的方式進行考察。得到如下模型:

lnExportit=φ0+φ1(Di×Tit×CDgroup)+φ2(Di×Tit)+φ3CDgroup+φ4Xit+Yearit+Countryi+εit

(9)

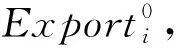

其中,CDgroup為基于文化差異位勢的貿易伙伴分組,其他各變量定義與式(4)相同。在式(9)中,交互項Di×Tit×CDgroup的系數φ1需要重點關注,它是判斷跨國文化傳播對高文化差異貿易伙伴的出口沖擊是否強于低文化差異貿易伙伴的重要依據。本文對文化差異的測度主要基于霍夫斯泰德(Hofstede)個人官方網站(6)霍夫斯泰德(Hofstede)個人官方網站(https://geerthofstede.com/)從權利距離(Power Distance)、不確定性規避(Uncertainty Avoidance)、個人/集體主義(Individualism vs. Collectivism)、男性化/女性化(Masculinity vs. Femininity)、長期/短期傾向(Long-term vs. Short-term)、自我放縱與約束(Indulgence vs. Restraint)六個維度對各國的文化價值觀進行量化測度。公布的文化六個維度并根據公式(10)進行測算。

(10)

式中,CDij表示i國和j國的文化差異程度,分值越大,說明文化差異越大。Mjk和Mik分別為i國和j國在第k個文化維度上的得分,Vk是所有樣本國家第k個維度指標的方差,n為文化維度的數量。

考慮到國家之間建交后,兩國間的文化交流、國事訪問等活動能夠縮小國家間的文化差異,對此,我們借鑒韋永貴、李紅(2016)的做法,對式(10)的文化差異測算公式進行了如下改進:

(11)

式中,Yj為第j個國家與中國建交的年數,1/Yj則反映中國與第j個國家之間的文化差異隨著建交年份的推移而縮小,但縮小速度呈現出邊際遞減規律。

(一)跨國文化傳播的信任塑造機制

表8匯報了跨國文化傳播信任塑造效應的機制路徑估計結果,其中第(1)~(3)列和(4)~(6)列分別為跨國文化傳播形成的信任塑造效應所帶來的出口貿易的貿易成本克服效應和偏好創造效應。從貿易成本克服效應來看,第(1)列中Di×Tit的系數為跨國文化傳播對出口貿易的總效應(為0.193),第(2)、(3)列中系數δ1(2.256)和γ2(0.016)均顯著為正,且Bootstrap檢驗的置信區間([0.0609,0.1739])均不包含0,說明跨國文化傳播在影響出口貿易中存在信任中介效應,信任中介效應(δ1×γ2)為0.036,占總效應的18.70%。由此說明了友好城市的對外文化傳播功能有利于中國與貿易伙伴之間塑造信任機制,并通過這一機制對中國的出口貿易形成貿易成本克服效應。由信任機制引致的偏好創造效應檢驗也類似,從第(4)列的估計結果來看,跨國文化傳播對出口貿易的總效應為0.218。第(5)~(6)列的估計結果顯示,友好城市的文化傳播功能所塑造的信任對中國出口貿易發揮的中介效應為0.056,占總效應的25.62%,反映了跨國文化傳播所塑造的信任機制增強了貿易伙伴對中國制造品的偏好,有利于中國出口貿易產品的多樣化,也即跨國文化傳播所塑造的信任機制有利于形成貿易伙伴的偏好創造效應,由此也驗證了假設H2a。

表8 機制檢驗1:跨國文化傳播的信任塑造機制

(二)文化差異的倒逼機制

表9匯報了貿易伙伴存在的文化差異位勢是否會對中國的跨國文化傳播形成倒逼機制的檢驗結果。從檢驗結果來看,交互項Di×Tit×CDgroup的回歸系數在10%的水平上顯著為負,即變量CDgroup對友好城市促進中國出口貿易發展產生了負向調節效應。這說明,高文化差異的貿易伙伴在中國跨國文化傳播的推動下具有更強的貿易促進效應,這一結論與后文洲際異質性檢驗中得出的結論相互呼應,即跨國文化傳播的出口貿易促進效應在與中國文化距離普遍較大的非洲國家高于其他大洲國家(7)基于霍夫斯泰德文化六維度根據公式(11)計算出的中國與各貿易伙伴的文化距離發現,中國與非洲國家的文化距離整體上要大于中國與其他大洲國家的文化距離。。這一事實從側面證明了貿易雙邊存在的文化差異位勢會對跨國文化傳播形成倒逼機制,進一步強化跨國文化傳播的強度,并對出口貿易形成促進效應,假設H2b得以驗證。

表9 機制檢驗2:文化差異的倒逼機制檢驗

六、進一步擴展分析

(一)異質性檢驗

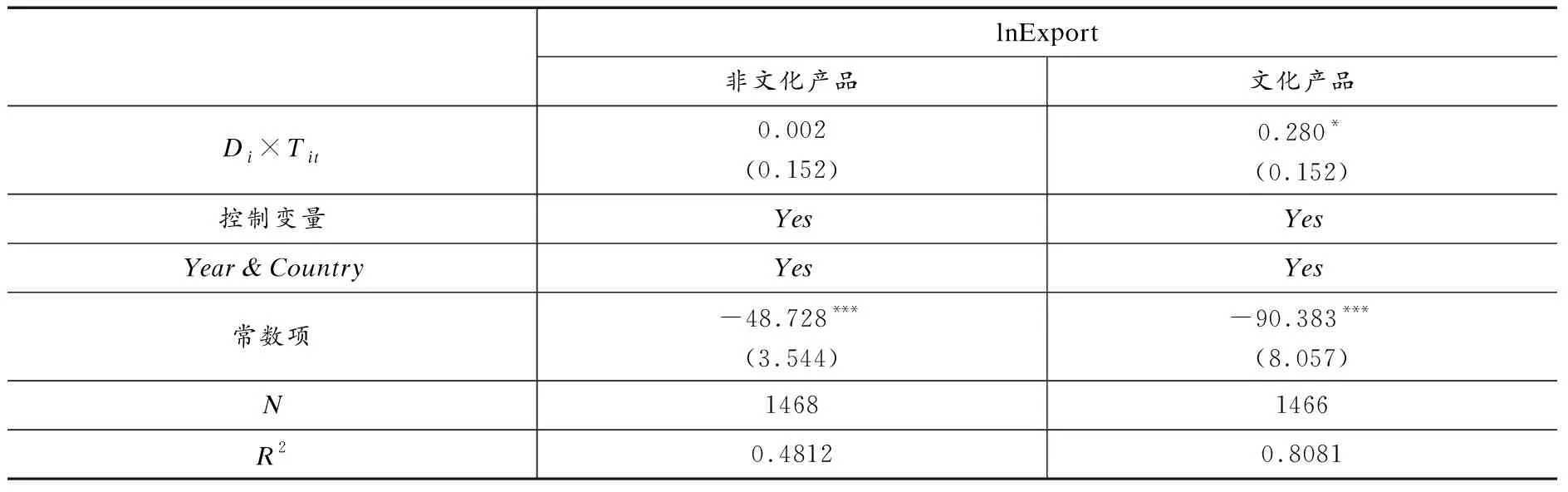

1.按出口產品類別分樣本檢驗

文化產品作為一國價值觀念、宗教信仰、思維方式、行為習慣等文化信息的重要載體,相比于其他貿易產品而言,其貿易有可能更容易受到國家間文化差異的影響。友好城市作為文化傳播的重要形式,對于縮小文化差異,促進文化認同具有重要作用,因此,以友好城市表征的跨國文化傳播對文化產品出口貿易和非文化產品出口貿易的影響可能會存在差異性。對此,本文將出口貿易產品分為文化產品和非文化產品兩類進行PSM-DID檢驗。表10的估計結果顯示,非文化產品組別關鍵解釋變量(Di×Tit)的回歸系數為0.002,但未通過顯著性檢驗,而文化產品組別關鍵解釋變量(Di×Tit)的回歸系數大于非文化產品的回歸系數,為0.280,并在10%的水平上顯著為正,說明友好城市結交對中國文化產品出口貿易的促進效應大于對非文化產品出口貿易的促進效應。可能的原因為:其一,友好城市作為跨國文化傳播的重要方式,通過民間和官方多種形式的交流,將中華文化傳播到貿易伙伴,增強該國民眾對中華文化的熟悉度和認同感,進而提高對中國文化產品的消費;其二,友好城市的語言推廣功能有利于降低溝通成本和信息不對稱障礙,進而推動文化產品出口貿易的發展。另外,相對于一般貿易產品而言,文化產品是民族文化的重要載體,其貿易受到國家間的文化差異、意識形態的影響比較大,因此,人文交流對于文化產品貿易的影響相對而言更為凸出和密切。

表10 異質性檢驗1:跨國文化傳播對異質性貿易產品出口的影響檢驗

2.洲際差異檢驗

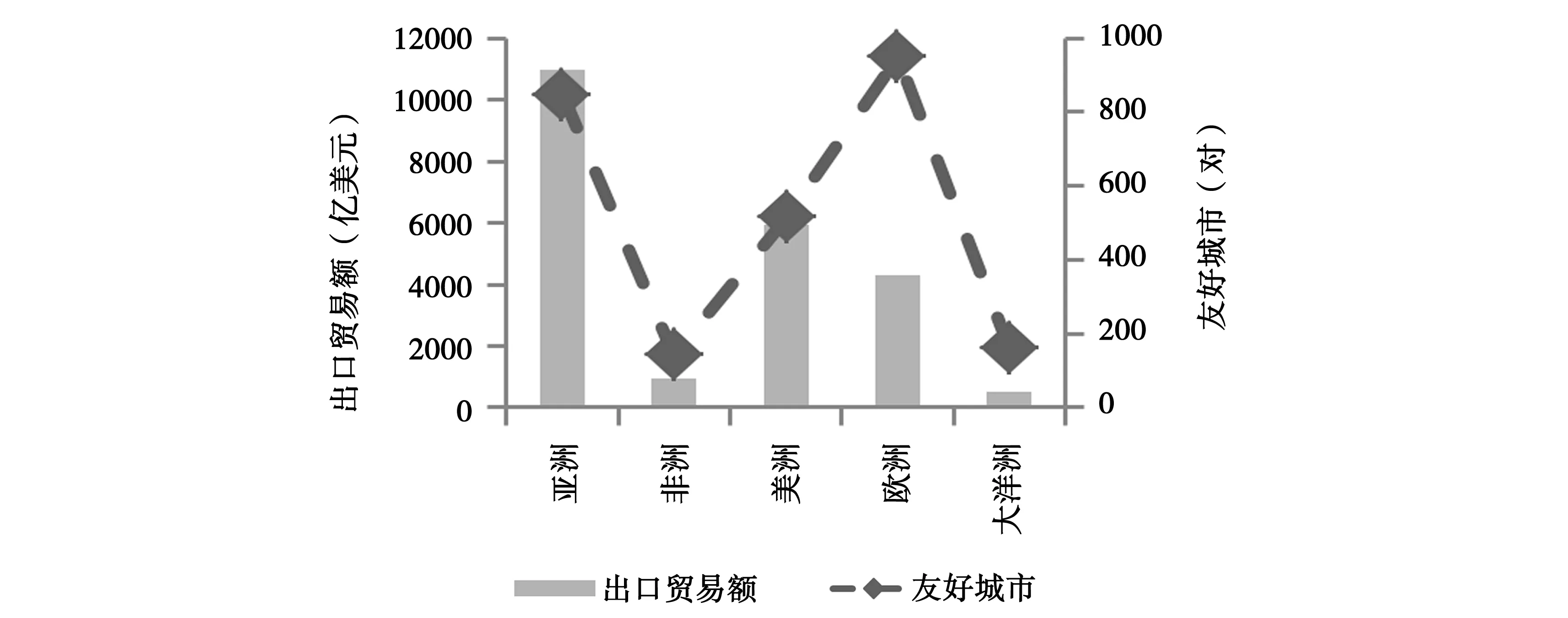

雖然中國與各大洲國家或地區均締結有友好城市關系,但友好城市在洲際空間分布上呈現出明顯的分異特征。從友好城市的洲際空間分布來看,中國與亞洲國家(地區)締結了850對友好城市,占比為32.47%;與美洲國家(地區)締結516對友好城市,占比為19.71%;與歐洲國家(地區)締結948對友好城市,占比為36.21%;而與大洋洲、非洲國家(地區)的友好城市締結對數僅分別為163對和141對,占比為6.22%、5.38%。

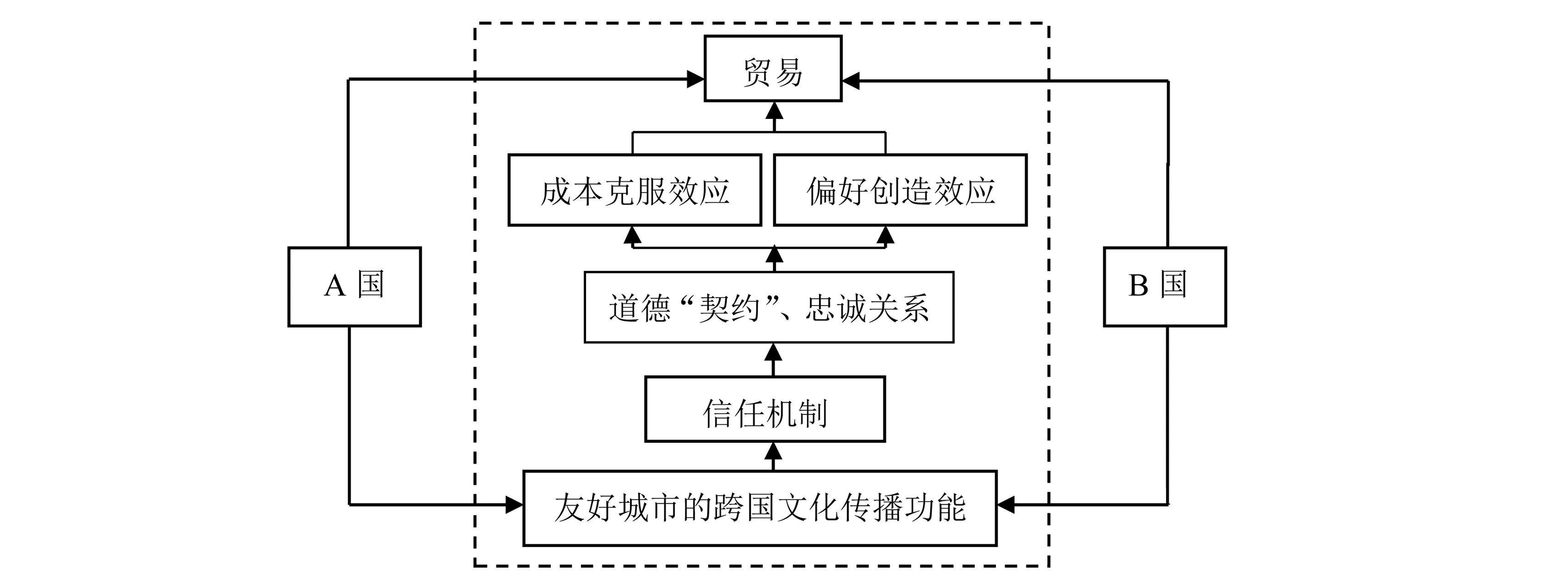

與友好城市洲際空間分布相對應的,2017年中國的出口貿易額在洲際空間分布上歐洲、亞洲和美洲分列前三位,中國對這三個地區的出口貿易額占到出口貿易總額的89%,而大洋洲和非洲分別僅占6%和5%。從直觀上看,友好城市數量上的空間分布似乎與中國出口貿易額的洲際空間分布存在明顯的相關性(見圖6),而實質上是否如此呢?為驗證這一問題,本文進行了跨國文化傳播影響出口貿易的洲際差異性檢驗,回歸結果見表11。

圖6 友好城市空間分布與出口貿易額關系示意圖

表11 異質性檢驗2:跨國文化傳播影響出口貿易的洲際差異檢驗

從檢驗結果來看,核心解釋變量的系數在各大洲中雖然大小不一,但都顯著為正,表明友好城市在不同的洲際都表現出對出口貿易的促進作用。具體來看,國際友好城市結交對中國出口貿易的促進作用在非洲和歐洲國家比較明顯,回歸系數分別為0.657、0.440,而在亞洲、美洲和大洋洲的效果則不那么明顯,且在美洲和大洋洲的效果十分接近,三者的回歸系數分別為0.168、0.064和0.065。說明友好城市對中國出口貿易的影響在非洲和歐洲表現出明顯的推動效應,而在亞洲、美洲和大洋洲的推動效應較差。

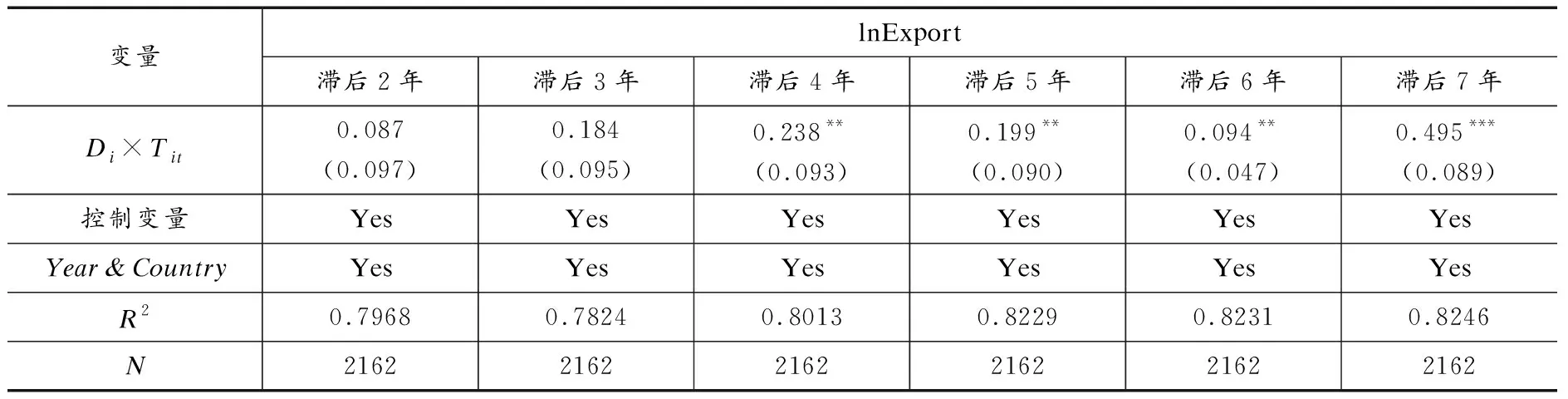

(二)滯后效應檢驗

上文的分析表明,以友好城市表征的跨國文化傳播對中國出口貿易具有顯著地促進效應,但是否對出口貿易的影響存在滯后性效應還有待驗證。對此,本文對跨國文化傳播滯后七年的出口貿易效應進行檢驗。檢驗結果如表12所示:友好城市結交的前三年,Di×Tit的回歸系數雖然為正但未通過顯著性檢驗,說明友好城市結交前三年,友好城市對出口貿易的影響并不明顯。從第四年開始,核心解釋變量Di×Tit的相關回歸系數均通過顯著性檢驗,而且回歸系數的變化總體表現為波動上升趨勢。說明從第四年開始,友好城市對中國出口貿易的促進效應開始顯現,且隨著締結關系時間的延長,友好城市對中國出口貿易的促進效應不斷增強。表明了以友好城市為表征的跨國文化傳播對中國出口貿易的促進效應具有明顯的滯后性,即友好城市的出口貿易促進效應會隨著建立時間的延長而得到增強。究其原因,主要是因為友好城市建立初期,各項交流活動剛開始籌辦或開展,很多項目仍然有待完善,例如,對中華文化的傳播和推廣等工作不可能一蹴而就,它需要一定的時間才能夠產生效果。同樣,當地居民對中華文化的接收、認知和反饋也需要一定的時間,存在一定的時滯。因此,人文交流對中國出口貿易的促進效應隨著時間的延長而慢慢顯現,這也符合現實規律。

表12 跨國文化傳播對出口貿易影響的滯后效應

七、結論與啟示

雖然文化根植、凝聚在一定的空間區域,具有根植性特征,但文化并非靜態根植于一定的地理區域,而是空間中可移動、可塑造或可育化的流,這是文化交流與合作、遷移與擴散的理論出發點(李紅等,2012)。文化在空間上的流動、遷移與擴散會產生外部性效應,而這一效應在國際貿易中體現得尤為明顯。對此,本文從知識流動的視角,考察跨國文化傳播對中國出口貿易的影響。在理論層面,本文基于局部均衡分析模型探究了文化對出口貿易的影響,發現文化相同有跨國貿易的情形可最大化提升出口國的出口規模并使進口國的社會福利得到整體提升,表明通過文化傳播促進國家間文化一體化發展有利于促進出口貿易的發展并實現貿易雙方“共贏”。進一步,通過對跨國文化傳播影響出口貿易的理論機制進行探究,認為其中的路徑機制主要有兩條,一是跨國文化傳播塑造的信任機制中介效應,二是貿易市場拓展下的文化差異倒逼機制。在經驗分析層面,本文基于2000-2017年中國對156個國家(地區)的貨物出口貿易數據,以樣本期間與中國結交友好城市關系的國家為處理組,未結交友好城市關系的國家為對照組,利用雙向固定效應PSM-DID模型進行考察,發現跨國文化傳播可通過信任塑造機制所形成的貿易創造效應與貿易市場拓展產生的文化差異倒逼機制顯著提高中國的出口貿易。

本研究不僅補充了文化影響國際貿易的研究視角,而且為中國如何開展跨國文化傳播以應對貿易摩擦及促進企業“走出去”開展國際經濟合作提供了重要的理論啟示:

首先,由理論分析結論可知,與文化相似國家開展跨國貿易有利于提升出口國的出口貿易發展,同時,跨國文化交流可有效削弱文化障礙對貿易的抑制作用。可見,加強國家間的文化交流合作能夠有效消除文化偏見,增進文化認同并構建信任機制,進而推動各國貿易合作共贏。因此,增強文化自信,堅定不移的推進文化“走出去”戰略,加強同世界各國的文化交流互鑒是新時代中國擴大開放發展,拓展國際朋友圈的重要途徑,也是當前構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進新發展格局的重要手段。這一方面要求政府強化中華文化對外傳播平臺的構建,積極主動推動中華文化“走出去”;另一方面,要深入推行從“國之交”到“民之親”的新型文化外交理念,以基層民眾的“心相通”推進互容互惠的“國相親”,構建起休戚與共、美美共贏的人類命運共同體。

其次,由貿易市場拓展下文化差異倒逼機制及跨文化傳播雙圈環流體系可知,加強同相似文化圈國家開展貿易可有效降低貿易成本。反映到現實中,中國應加強同東盟及日韓等相似文化圈國家的貿易合作,加快推進和完善雙邊及多邊貿易合作機制體制。另外,拓展與異質性文化圈國家的貿易合作一方面雖需要支付文化差異產生的交易成本,但另一方面由文化差異形成的倒逼效應以及處于不同價值鏈分工環節的合作可有效促進貿易的發展。因此,中國政府一方面要加強同異質性文化圈國家開展人文交流以降低貿易成本,另一方面要強化與處于全球價值鏈“上、下環流”國家的人文交流與投資經貿合作,通過與處于價值鏈“上環流”的發達國家開展貿易形成的技術逆向溢出實現價值鏈位勢的攀升,不斷縮小與發達國家在全球價值鏈中的位勢差,以此深度嵌入發達國家全球價值鏈環流,同時,加強與發展中國家為主體的“下環流”國家的貿易合作,鞏固并引領“下環流”國家的價值鏈構建,以此實現上、下兩大環流的長效互動。