啟功先生和他的幾位恩師

趙仁珪

“敬老崇文”是中央文史研究館的辦館方針,體現了黨和國家對文化事業和從事這一事業的資深文人的尊重。這些人在享受這一尊重的同時,也應該身體力行地傳承這一美德。已故的第六任老館長啟功先生就是這方面的典范,他和恩師之間的感人故事就是對“敬老崇文”的最好詮釋。

翻檢一下啟先生所寫的各種簡歷,即使僅僅三四百字,也必定詳盡地填上自己從何年、從師何人及何業。他的解釋是:如果沒有他們過去的教誨,就沒有我現在的啟功,他們就是我的大樹,就是我的井,就是我學、藝生命的源頭。而在生活中啟先生也常在各種場合談起這些老師:戴姜福、賈羲民、吳鏡汀、溥心畬、溥雪齋、齊白石等人,當然還有他的大恩師陳垣先生,并飽含感情地寫下很多紀念文章,如《記我的幾位恩師》、《溥心畬先生南渡前的藝術生涯》、《記齊白石先生軼事》及紀念陳垣先生的長文《夫子循循然善誘人》等。

終身不渝的感恩之心

作為學生對老師的“敬”與“崇”,首先要保有一顆由衷的、終身不渝的感恩之心,這才稱得上人性善、人性美,這才能與那種用之則敬,不用則棄,以致借標榜老師來樹立自己的功利之徒、市儈小人判若云泥。

賈羲民(字爾魯)先生,是啟先生學習繪畫的第一位老師,賈先生雖在繪畫史上沒有太高的地位,但他博通經史,尤善于書畫鑒定,他的畫屬于典型的“文人畫”。這種畫風對啟先生影響至深。而啟先生從他身上受惠最深的當數書畫鑒賞和鑒定。 那時故宮每月前三天的門票由一元優惠到三角,賈先生每月都趁機帶啟先生去看畫,邊看邊講,啟先生自稱自己的書畫知識就是這樣“熏”出來的,并常感慨道:“這就叫‘潤物細無聲啊。”

吳鏡汀(名熙曾)先生的畫名就高得多了。他的畫更注重畫理安排和筆墨技巧,在當時被稱為“內行畫”,尤擅長模仿和解析不同畫家的不同筆法,并示范、傳授給學生。在吳先生的指導下,啟先生臨摹了很多大師的作品,不但在繪畫技巧上打下更堅實的基礎,而且也大大提高了鑒別能力,因為一看筆法,就知道這是誰的習慣和路數。上世紀90年代,啟先生在海外發現了吳先生的一軸山水長卷,便花重金買下,并出資將它發表在香港的《名家翰墨》上。直到晚年啟先生還常常對著它把玩不已,一方面欣賞吳先生的高超畫藝,一方面緬懷他對自己的教誨。

啟先生還曾正式拜齊白石先生為師,從那里學到一些“秘技”,如畫四下飄揚的蝦須并不是轉動手腕而是轉動紙,篆刻時如何運用單刀法等等。對白石老人剛健的書法和充滿童趣的詩作,啟先生也十分喜愛。曾寫詩贊揚道:“一生三絕畫書詩,萬里千年事可知。何待汗青求史筆,自家腕底有銘辭。”上世紀80年代末,有人出示白石老人的8幅畫作,啟先生一口氣為之題寫了8首詩,足見他對白石老人的崇敬。他還常和人說:白石先生很喜歡我,總親切地叫我“小孩兒”,常念叨“那個小孩兒怎么老沒來?”就憑這句話,我就應終生恭敬這位老師。

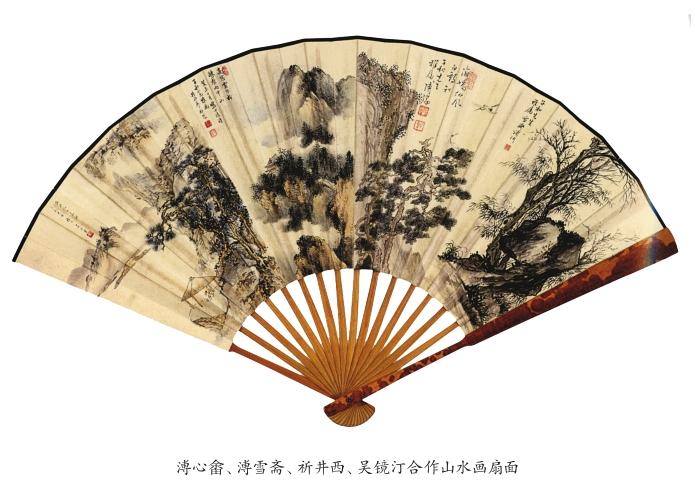

溥心畬(名儒),號稱王公藝術家,與張大千齊名,時稱“北溥南張”,且詩書畫俱佳,是當時北平藝術界的領袖。因為同屬愛新覺羅家族,所以啟先生有機會經常出入他在恭王府后花園的翠錦園舉辦的藝術沙龍。啟先生本想借機向他學畫,但每當向他求教時,他只談詩,而不談畫。他的獨特理論是:要想畫好畫,得先作好詩,而好詩的標準是“空靈”。啟先生只好按他的路子走。一次,啟先生用心畫了一幅扇面,另一面作上一首頗具“空靈”的五律拿給他。他先看詩,并反復地問道:“這是你作的嗎?”啟先生再三說是,并反問:“像不像您作的?”他高興地笑了,然后才把扇面翻過來,給啟先生講畫。從此啟先生得到他很多的真傳。心畬先生的理論雖然有些絕對化,但這種把詩畫拉通的觀念對啟先生影響很大,這也是啟先生對他一直深存感念、把他視為“文學藝術上深承教誨的恩師”的原因。

戴姜福(字綏之)先生是清代著名學者戴震一族的后人,也是啟先生曾祖父任江蘇學政時選出的拔貢,著有《華字源》等著作,在音韻學、地理學、文字學等方面都有很深的造詣。戴先生曾在啟先生曾祖另一門生家設家館,啟先生當時家境貧寒,只能憑關系到他家去“附學”,但對他卻敬奉終生。不但戴先生去世時親自去協辦喪事,就連幾十年后戴先生的繼室去世仍去吊唁。啟先生晚年的《啟功口述歷史》曾有這樣的記載:“我現在還保留著當時聽課用的紅格筆記,有些講解現在還記憶猶新。……戴老師為我打下的深厚的古文功底,幫我建立的獨具個性的學術思想和善于因材施教的教學方法,卻一直指導著我,恩澤著我,沾溉著我,這是我永生不能忘記的。我終身的職業是教師,而且主要教授的是古典文學,而教授這些課的基礎恰是這些年隨戴老師學習夯實的。”

薪火相傳的繼承發展

對老師的“崇”與“敬”還應在感恩的基礎上,傳承和發揚老師的德行操守、學術思想、治學方法,正如所謂的“大孝”不僅在于養口腹,更重要的在于養心志一樣,這才稱得上是學者型的、高層次的“敬老崇文”。啟先生對陳垣先生的敬崇正堪稱這方面的典型。

陳垣先生對啟先生是有大恩的。啟先生幼時因家境貧寒,中學未畢業即為養家糊口而奔走,在最困難的時候,經曾祖的門生傅增湘的介紹,得以結識時任輔仁大學校長的陳垣先生。陳校長對啟先生的第一印象即是“寫(字)作(文)俱佳”,并破例安排他到輔仁大學附中教書,不久即被反對者以學歷不夠而辭退。陳校長又破例安排他到輔仁大學美術系作助教,不久又被反對者以同樣的理由再次辭退。但陳校長看準了啟先生是可造之材,最后索性把他安排在自己的身邊,到輔仁大學教授國文。5年內三進輔仁,這傳奇般的經歷徹底改變了啟先生的命運,并最終成就了啟先生。如果要評選現代“伯樂獎”的話,陳校長無疑當是最佳人選之一。而啟先生對老校長的感恩之情也就可想而知,他常感慨道:老校長就像護犢子一樣地護著我,我從小就是孤兒,我從老校長身上得到了比父愛更博大的愛,這份情,別說今生今世,就是有來世我也報答不完。

更感人的是,啟先生能將這份天高地厚的感恩之情化作薪火相傳的品學繼承。這首先體現在高度的敬業精神上。陳垣先生在輔仁大學任校長50余年,啟先生在北師大(輔仁大學后并入北京師范大學)任教70年,他們都把畢生的精力獻給了教育事業,都是杰出的教育家。這中間還有一段插曲:抗戰勝利后,輔仁的一位教授出任北平教育局局長,想拉啟先生去作科長,啟先生拿不準,便去請教老校長。他先問:“你自己覺得怎樣?”答道:“我少無宦情。”他便捋著胡子哈哈大笑道:“那我就可告訴你了:學校送給你的是聘書,你是教師,是賓客;衙門里發給你的是委任狀,你是屬員,是官吏。你想想看,你適合哪個?”一句話使啟先生恍然大悟。確實,如果沒有陳老校長當初的慧眼與堅持以及這次的當機立斷,啟先生的才華很可能就被埋沒在滾滾世俗之中了。所以啟先生非常看重老校長給他選擇的教師職業,并兢兢業業地堅守在這塊園地中,把它當作繼承老校長事業的最好選擇。

啟先生晚年有很多令人羨慕的頭銜,但他總是強調自己的主業是教師。為此他的名片上曾只印有“北京師范大學 啟功”幾個字,后來朋友開玩笑說:“你在師大干嗎,看大門嗎?”這才加上“教授”兩個字。而在實際的教學過程中,啟先生也總是虛心地向老校長請教。如老校長經常為青年教師上示范課,并和他們一起備課,還特別注意年青教師和學生的寫作訓練,有時還親自把自己的“程文”貼到櫥窗里供大家學習,甚至親自為啟先生所開設的書法課放幻燈。這都極大地鞭策啟先生要認認真真地上好每堂課,從老校長身上學到每個細節,如板書時每豎行不要超過四個字,否則后邊的學生看不見等等。經過長期的學習和體會,啟先生總結了老校長9條教學經驗,尤其強調因材施教和循循善誘的教學方式,不但自己身體力行地貫徹到70年的教學中,而且還以此教育下一代,成為教育工作者可以共享的寶貴財富。啟先生曾為北師大擬定了“學為人師,行為世范”的著名校訓,他曾深有感慨地說,這種崇高的境界實際上是受到老校長的啟發。而這8個字也恰成為人們對啟先生的一致評價。啟先生在《夫子循循然善誘人》中用這樣一段謙卑的話很好地概括了這一傳承的關系:“在今天如果說予小子對文化教育事業有一滴貢獻,那就是這位老園丁辛勤澆灌時的汗珠。”

這種傳承還體現在治學上。陳校長治學非常嚴謹。他強調治學先要掌握第一手材料,如他的《中西回史日歷》中的清代部分,就是查閱了大量的故宮文獻館保存的清朝每年的“皇歷”才完成的,因此絕對可靠。而對第一手材料,陳校長還主張要“竭澤而漁”,即要占有和熟悉全部相關的材料,再去著書立說。啟先生的學術研究就是在這種嚴格的訓練中起步的。起初啟先生不知從何處開始自己的學術研究,陳校長便引導他:“哪些書你讀得最多、最熟、最有興趣?你一定要從自己的實際出發。”這樣啟先生就從碑帖書畫的考證入手,陸續寫出了《急就章傳本考》《平復帖說并釋文》《蘭亭帖考》等重要論文和《古代字體論稿》等自成一家的專著,并逐步擴大到詩詞、語言、文學等其它領域,出版了《詩文聲律論稿》《紅樓夢注釋》《漢語現象論叢》等專著。在寫作這些文章時,啟先生經常去請教陳校長,陳校長也總是悉心指導,有時還親自為他提供第一手材料。而這些著作最突出的特點及優長,也一如陳校長治學的特點:材料可靠而翔實,真可謂文如其人、文如其師。每當有人在陳校長面前夸獎啟先生的文章時,陳校長就會捋著胡須笑著說:“他是這方面的專家嘛!”

陳校長不但循循善誘地教誨啟先生,而且不斷地鼓勵他、鞭策他。《啟功口述歷史》記錄了這樣一個細節,當啟先生準備出版自己的第一部專著,去請老校長題簽時,“他忽然問我:‘你今年多大歲數了?我說‘51歲。老師又忽然放下我,歷數起很多學者的壽命來……正當我摸不著頭腦時,老師又忽然語重心長地對我說:‘你要好好努力啊!說罷欣然命筆。我愣了一刻,終于明白了他的良苦用心:他一方面為我的成長高興,高興得好像一個小孩子,看到自己澆過水的小草開花結子,便高興地喊人來看;一方面又以長者的經驗告誡我,人生苦短,時不我待,要抓緊大好時光多出書。這時看著他為我題簽的身影,我幾乎掉下熱淚來。老師的書齋名‘勵耘,老師用他全部的身心為我解釋了什么叫‘勵耘,如何作一個辛勤的耕耘者,如何作一個優秀的園丁,如何作一個提攜后進的長者。”當然,老校長為人的剛正不阿、對進步事業孜孜不倦的追求精神以及對中華民族歷史文化的一片丹誠,都對啟先生的一生產生過深遠的影響。

作為感恩和傳承最感人的事例就是啟先生所設立的“勵耘獎學助學基金”。上世紀80年代,大批貧寒子弟考入北師大,生活很困難。為此啟先生奮戰數月,在香港舉辦了書畫義賣展,并將所得160余萬元全部捐給北師大,成立了一個基金會。校方準備以“啟功”的名義來命名,但他堅決拒絕,堅持用老校長書齋的名字“勵耘”來命名,以此來表達對老校長的感恩之情和希望將“勵耘”精神永遠傳承下去的殷切希望。如果要評選當代尊師的模范,啟先生當是最佳人選之一。陳、啟師生之間的感人事跡為我們留下了一段尊師愛生的佳話,而如今很多學子又從“勵耘助學獎學基金會”中真正感受并繼承了中華民族敬老崇文的優秀傳統。

(作者為中央文史研究館館員、北京師范大學教授)