我國跨文化能力研究熱點與趨勢

管文娟 劉林林

【摘要】為探尋我國外語教育中跨文化能力研究的熱點主題與趨勢,運用知識網絡分析工具CiteSpace對2004——2020年間中國知網平臺中文核心期刊及CSSCI來源期刊中關于跨文化能力的研究從時空分布、關鍵詞聚類、熱點詞突現等方面進行了可視化分析。結果顯示:跨文化能力已經成為我國外語教育研究中的熱點且與外語教學改革進程密不可分;研究的熱點有跨文化能力內涵、跨文化能力培養的教學模式及教學方法、跨文化能力的量具、跨文化能力培養的應用研究;跨文化思辨能力已成該領域的研究新趨勢;研究視角不夠開闊、實證研究偏少。

【關鍵詞】跨文化能力;可視化分析;研究熱點;研究趨勢

【中圖分類號】G642 【文獻標識碼】A 【文章編號】1007-4198(2021)18-211-04

【本文著錄格式】管文娟,劉林林.我國跨文化能力研究熱點與趨勢——基于知識圖譜的可視化分析[J].中國民族博覽,2021,9(18):211-213,201.

基金項目:宜賓職業技術學院2020年科研項目“基于智慧課堂的高職大學英語‘課程思政探索與實踐研究——以《職業英語》為例”(項目編號:ybzysc20-32)研究成果;四川外國語言文學研究中心、高等教育出版社資助項目“大學生跨文化思辨能力培養的實證研究”(項目編號:SCWTGJ21-22)研究成果。

《高等學校課程思政建設指導綱要》[1]要求將立德樹人根本任務落到實處。此外,“一帶一路”倡議也要求學生提高跨文化能力,推動不同文化的交流和發展。因此,培養學生的跨文化能力日趨受到我國外語界的廣泛關注,取得了豐碩的研究成果,但目前國內鮮有學者對該類研究做系統的回顧。鑒于此,用CiteSpace對2004—2020年間CNKI中文核心期刊及CSSCI來源期刊中關于跨文化能力的研究進行了可視化分析,探究國內外語教育中跨文化能力研究的熱點主題和趨勢,以期為后續相關研究提供啟示。

一、數據來源與研究方法

研究數據來源于中國知網的全文數據庫總庫收錄的關于“跨文化能力”研究的文獻。為確保數據的信度和效度,采用“高級檢索”功能,輸入檢索詞“跨文化能力”和“外語”,設置文獻來源為“學術期刊”,期刊類型為核心期刊及CSSCI,選擇檢索條件為“精確”,人工剔除重復文獻,最終獲取有效文獻139篇(檢索日期為2020年12月30日),按CiteSpace的格式要求導出這些文獻并轉碼,得到研究數據庫。運用知識網絡分析工具Citespace對139篇文獻進行深度分析,從時空分布、關鍵詞聚類、熱點詞突現等方面,繪制相關知識圖譜,以探究我國外語教育中跨文化能力研究的熱點主題與趨勢,并探討已有研究存在的一些問題。

二、結果與分析

(一) 時空分布圖譜分析

1. 年度發文分布

對年度發文趨勢進行分析,可體現學界對該研究領域的關注度。如圖1所示,國內外語界學者對跨文化能力的研究呈現穩固增長的態勢,可分為三個階段,各階段發展速度不盡相同。2003—2012年間發展較為緩慢,2012—2018年間總體呈現穩步增長的趨勢,2018年以后呈現井噴式增長。顯而易見,跨文化能力研究日益受到國內外語界的關注。

2. 機構分布

對研究機構進行分析,可知該領域的研究主力軍及各機構間的合作情況。據圖2,復旦大學外國語言文學學院、北京外國語大學、中南大學外國語學院、西安外事學院節點較大,既說明這四所機構是現階段跨文化能力研究領域的主力軍,又說明高等學校外國語學院是現階段跨文化能力研究領域的主力。研究機構分布零散,尚未形成明顯聚類,僅少數研究機構如北京外國語大學和蘇州大學之間有合作關系,這說明該領域研究機構間缺乏合作意識。

(二)研究熱點

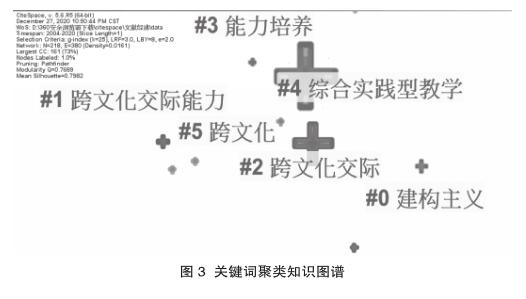

對研究熱點的探究有助于了解該領域的研究內容,常用關鍵詞聚類的方法來判定一個領域的研究熱點。如圖3所示,形成了“建構主義”“跨文化交際能力”“跨文化交際”“能力培養”“綜合實踐型教學”6個聚類。

為深入分析該領域的研究熱點,可做關鍵詞共現網絡聚類,如表1所示。

通過對我國外語教育領域中跨文化能力研究的關鍵詞聚類圖譜以及關鍵詞列表進行整理和分析,得出該領域研究的熱點。

1. 跨文化能力內涵

胡文仲[2]提出,跨文化能力包括認知、感情和行為三個層面。孫有中[3]認為跨文化能力的內涵涉及尊重文化多樣性、具有批判性文化意識和跨文化同理心、得體和有效地進行跨文化溝通、幫助他人有效地進行跨文化溝通、理解中外文化的基本特點、熟悉語言對象國的歷史與現狀、闡釋、評價不同文化現象、掌握基本的跨文化研究理論知識和分析方法。胡信華[4]從建構主義的視角對跨文化能力內涵進行了分析。目前國內學者對跨文化能力基礎理論研究尚未形成系統的研究體系,后續需要進行深入研究。

2. 跨文化能力培養的教學模式及教學方法

高頻關鍵詞有“綜合實踐型教學”“外語教學模式”“跨文化英語教學法”等。一方面,學者們積極構建培養學生跨文化能力的教學模式,如綜合實踐型教學模式、跨國合作教學模式、混合式教學模式、內容—語言融合式教學(CLIL)模式等。另一方面,學者們探尋培養學生跨文化能力的教學方法和教學原則。教學方法涉及多媒體教學法、跨文化培訓法、思辨協同教學法、對比教學法等;孫有中[5]從外語類專業的技能課程和知識課程的課堂教學中總結出跨文化教學的CREED原則,即思辨(Critiquing)、反省(Reflecting)、探究(Exploring)、共情(Empathizing)和體驗(Doing)。跨文化能力培養教學模式和教學方法的研究是我國學者熱衷的一個領域,盡管數量多,但多數研究停留在理論層面,缺乏具體的可操作的實證研究。

3. 跨文化能力的量具

高頻關鍵詞有“信度與效度檢驗”“測評量表”“自我認同”等。高永晨[6]采用知行合一的方法論構建了中國大學生跨文化能力測評體系的理論框架,并提出思辨能力是跨文化能力的核心因素之一,思辨能力的高低應是跨文化能力測評的重要組成部分。在此理論基礎上,他的團隊研制了適用于中國大學生的跨文化能力測評量表并進行了應用,隨后分析了該量表的信度、效度及驗證性因子。構建中國大學生跨文化能力測評體系對跨文化能力培養具有引領作用,但目前這方面的研究還需深入和完善。

4. 跨文化能力培養的應用研究

高頻關鍵詞有 “英美概況”“個案研究”“口譯教學”等。涵蓋具體學科的教學,集中在高等教育領域。如張紅梅[7]以《英美概況》課程教學為案例,充分利用數字新媒體,從教學主題、教學內容、教學過程和教學手段等方面入手,提高學生跨文化能力。羅丹,陳永紅[8]對貴州西江苗族文化進行個案研究,采用批判性思維模式對貴州西江苗族優秀文化進行萃取和闡釋,并從跨文化視角進一步探尋了教學模式的構建,以培養學生的跨文化批判性思維能力。目前,雖然有部分學者在進行跨文化能力的應用研究,但多數研究局限于跨文化能力本身的研究,對跨文化能力的影響因素的研究不夠系統。

(三) 研究趨勢

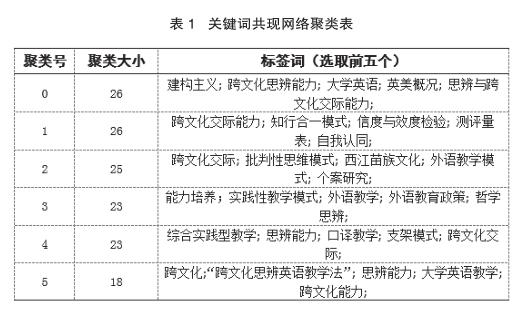

關鍵詞時序圖普反映了某時間段內的研究趨勢。圖4顯示,2004年至今,關于跨文化能力的研究越來越豐富。

2004—2012年,高頻關鍵詞有“內涵與功能”“科學素養”“專業獨特性”“人文教育”“跨文化交際”等,說明在此階段,學者們意識到跨文化能力的重要性。他們從跨文化能力的內涵與功能、語言能力和跨文化能力培養的關系、外語專業的獨特性等視角,對培養學生跨文化能力的重要性進行了研究。

2013—2018年,“一帶一路”“外語教育政策”“國際化人才”等關鍵詞的出現,說明培養學生的跨文化能力被提到了國家發展的戰略高度;“教學模式”“建構模式”“教學設計”“信度效度測驗”等高頻關鍵詞表明學者們在深化外語教育改革背景下,圍繞外語教學中跨文化能力培養的策略和方法展開了相關的應用研究。

2019—2020年,研究內容漸趨深化。高頻關鍵詞有“跨文化思辨能力”“跨文化思辨英語教學法”等,說明“跨文化思辨能力”已成跨文化能力研究的新趨勢;“混合式教學模式”“智慧云平臺”“數字模式”等關鍵詞的出現表明隨著信息技術與教育教學的深度融合,學者們開始探尋外語教學中培養學生跨文化能力的新途徑、新手段、新模式。

三、問題及展望

(一)研究視角不夠開闊

目前國內大多數學者聚焦學生跨文化能力水平及其培養模式,很少學者將思辨能力融入跨文化能力進行研究。沈鞠明,高永晨[9] 指出,跨文化能力與思辨能力相互交織。因此,融合思辨能力的跨文化能力培養應成為未來跨文化能力研究的重要視角。此外,有必要開展交叉領域的研究,如新技術對學生跨文化思辨能力發展的影響。

(二)實證研究偏少

跨文化能力研究成果較為豐碩,但很多成果有待驗證。我國在實施 “課程思政”“一帶一路”倡議和加強中外人文交流的過程中,需要大批具有中國情懷與國際視野,能理性審視本國文化與外國文化,并有效進行跨文化交流的人才。因此,今后外語教育中跨文化能力研究的重點應該是探索跨文化能力的培養途徑,并形成可操作的方案。

四、結論及啟示

運用知識網絡分析工具CiteSpace多維度對2004—2020年間CNKI平臺核心期刊及CSSCI來源期刊中關于我國外語教育領域中跨文化能力研究進行了可視化分析。目前國內跨文化能力的研究呈穩固增長的態勢,受到外語界的廣泛關注,取得了豐碩的研究成果。形成了復旦大學外國語言文學學院、北京外國語大學、中南大學外國語學院等核心研究機構,以蔡基剛、孫有中、高永晨等為代表的核心作者群。研究熱點有跨文化能力的內涵、跨文化能力培養的教學模式及教學方法、跨文化能力的量具以及跨文化能力培養的應用研究等幾個方面,呈現跨文化能力與思辨能力相融合的研究趨勢。然而,目前該領域各研究機構間缺乏交流,研究者之間的合作不緊密,研究方向聚焦高等教育,研究視角不夠新穎,應用研究偏少。因此,今后外語教育中的相關研究應加強研究機構間及研究人員之間的交流合作,平衡研究方向,將跨文化能力和思辨能力相融合,聚焦跨文化思辨能力培養的實證研究,加強交叉領域的研究,如新技術對外語學習者跨文化思辨能力發展的影響,使研究更具時代特色和現實意義。

參考文獻:

[1]教育部關于印發《高等學校課程思政建設指導綱要》的通知,教高〔2020〕3號[EB/OL].(2020-06-06)http://www.gov.cn/ zhengce/zhengceku/2020-06/06/content_5517606.ht.

[2]胡文仲,孫有中.突出學科特點,加強人文教育—試論當前英語專業教學改革[J].外語教學與研究,2006(5):245.

[3]孫有中.人文英語教育論[J].外語教學與研究,2017(6):859-861.

[4]胡信華.建構主義理論指導下的跨文化交際能力培養策略[J].深圳信息職業技術學院學報,2020,(1):70-75.

[5]孫有中.外語教育與跨文化能力培養[J].中國外語,2016(3):17-22.

[6]高永晨.中國大學生跨文化交際能力測評體系的理論框架構建[J].外語界,2014(4):80-88.

[7]張紅梅.建構主義語境下《英美概況》數字化教學模式研究[J].佳木斯職業學院學報,2015(1):96-97.

[8]羅丹,陳永紅.跨文化批判性思維的外語教學模式探究——以貴州西江苗族文化為個案研究[J].凱里學院學報,2017(4):135-138.

[9]沈鞠明,高永晨.基于知行合一模式的中國大學生跨文化交際能力測評量表構建研究[J].中國外語,2015(3):14-15.

作者簡介:管文娟(1985-),女,四川南充,講師,研究方向為外語教學理論與實踐;劉林林(1987-),女,四川宜賓,講師,香港教育大學在讀博士研究生,研究方向為外語教育。