中國歌劇與西方歌劇音樂風格之對比探究

張瑞

沈陽音樂學院,遼寧沈陽110000

歌劇起源于17世紀,是歐洲獨有的舞臺藝術,主要以歌唱和音樂為主來表達劇情。在其400多年的發展歷程中,歐洲的歌劇藝術領域出現了大批優秀的作曲家和演唱家,如莫扎特、威爾第、帕瓦羅蒂、伊麗莎白·施瓦爾茨科普芙等等。同時,他們也創作和演出了數量眾多的經典劇目,觀眾也從最初的貴族擴散到普通民眾。中國歌劇創作的探索始于20世紀初,至今不過百年。從黎錦暉的兒童歌劇《麻雀與小孩》開始到歌劇《白毛女》的創作和演出成功,中國向西方歌劇取經,選取本土題材,運用民族化的音樂語言,對中國歌劇的創作進行了有益的探索。

一、中西歌劇音樂核心素材的對比

中國歌劇音樂與西方歌劇音樂大多為有“核心素材”的音樂。即全劇音樂由一個或數個核心素材的呈示、變化、展開等構成。當然,也有“無核心素材”的音樂,如捷克作曲家哈巴的歌劇《母親》(1931年首演于德國)即是無核心素材的,歌劇是用微分音技法寫成的。現今分析的中國歌劇的劇目都是傳統歌劇曲目,分析的西方歌劇主要在調性范圍以內,而且多為古典時期、浪漫主義時期的歌劇。雖然兩者均為“有核心素材的”歌劇,可是兩者的核心素材是截然不同、各有特色的,其呈示、變化、發展的方式也各有所異。這些均體現出不同國家民族,不同地域、不同文化的思維與表現方式,以及千百年來在音樂文化方面的不同積淀等[1]。

(一)中國歌劇音樂的核心腔調

改革和發展中國傳統音樂素材,積極借鑒西方完善的創作技巧,并結合中國本民族音樂腔調,是借鑒我們探索中國歌劇發展的主要方向。但借鑒西方的創作技巧不能影響中國的特色,不能使中國音樂西方化。在中國歌劇的探索中走過“話劇加唱”和“戲曲化”的創作道路。全劇的音樂采用的是一通到底的形式。對人物情緒變化所需要的速度、節奏和調性的轉變上已利用“核心音樂素材”,充分調動運用詠嘆調、宣敘調、重唱與合唱等諸多因素與手段來取代來共同完成作品[2]。

歌劇《白毛女》在“核心音樂元素”上選擇借鑒了一些流傳廣泛、歷史悠久又廣受歡迎的中國民間戲曲曲調。通過結合劇情、人物性格的改編,如主人公喜兒是一個深受舊勢力壓迫與欺凌的貧民弱女子。作曲家選擇了與其身份非常貼近的河北民歌《小白菜》;黃世仁之母(地主婆)是一個表面念佛求善,內心卻心狠毒辣的人物,作曲家則選用了寺院樂曲《朝天子》,以此為音樂素材,把黃母陰險、偽善的形象刻畫得入木三分;作曲家選用了祁太秧歌《撿麥根》來表現楊白勞的悲慘命運[3]。中國歌劇的發展采用了中國本民族的音樂和戲曲為核心的素材,借鑒、學習了西洋歌劇的創作特點和經驗,吸收了西洋樂器及其和聲、配器等技法,力求達到中西的合理結合。

(二)西方歌劇音樂的主題與動機

西方歌劇的核心素材主題與主導動機在,大致出現于19世紀中葉,特別是在浪漫主義歌劇音樂中已是較為普遍的現象。主題與主導動機的運用使得歌劇中的音樂有了一個軸心,更為集中,更益于表達中心思想。而它的展開又能從更多層面地表現不同音樂形象的多個側面。對于不同角色,因主題或主導動機的不同還可形成音樂性格方面的強烈對比。“核心素材”是歌劇這種用“音樂說話”的主要手段。不同時期的核心素材——主題、動機在歌劇中的運用是各具特色的,在發展手法上也是各有所異的。

西方歌劇音樂與一些器樂曲如交響曲等,一般其全曲音樂的構成通常是由核心素材(一般是兩個及兩個以上的核心素材)的呈示與展開,但不論是核心素材或插部性等的音樂素材均為“獨曲專用”。例如譜歌劇《卡門》的音樂其主題音樂核心元素在全劇中多次出現。

二、中西歌劇音樂創作思維對比

歌劇中的聲樂、器樂部分與其他各個聲部相結合,為歌劇立體性的表現創造了更多的可能性。立體性的思維與多聲部的結合,使得歌劇中可同時現幾種不同的音樂形象,這是西方歌劇中特有的表現方式之一。而中國歌劇音樂屬于“線體性思維”,線條韻律是節奏線體由不同節奏、不同音色、不同音高等幾條線構成的音響組合。其中,節奏之輕重、快慢與西方音樂中節拍的韻律是不同的。

(一)中國歌劇音樂的線體性思維

中國歌劇早期的音樂作品有類似京劇音樂中散板類唱段中的唱腔,其根據劇情的需要,演員演唱表演的需要、烘托某種情緒的需要以及武打或某些舞蹈動作的需要等構成。或點滴演奏或大段演奏,其輕重、快慢為自由處理、一氣呵成。既可散淡,又可緊張,既可輕描淡寫,又可聲勢洪亮。

中國歌劇線體是歌劇音樂中唱腔的構成方式。唱腔是由演唱聲部與器樂中弦樂部分共同組成。線體寫法在腔調上既具有“支聲復調”性,如聲部之間有相似之處又有不同之處等,而聲部之間的關系又具有中國傳統音樂“線性”寫法的特點。如甘肅大型歌劇《向陽川》作曲家包學良,就運用了中國戲曲的音樂橫向的創作手法。為了使音樂與劇情更加貼切,作曲家確立以西北“花兒”音調為基礎,使得全劇詠嘆調式的抒情性大段唱腔和宣敘式的敘事性唱段,都別具甘肅風味。秦腔、隴東道情等戲曲聲腔的音樂結構原則,是以慢板、中板和緊拉慢唱等具有中國線條思維的創作手法和樂器的演奏特點進行創作。

(二)西方歌劇音樂的多聲立體性思維

西方歌劇從一開始與多聲性音樂創作就是一個共同體,這就決定了歌劇寫法的多聲立體性思維。西方歌劇的表現手法除旋律外,還有多方面的因素:1.和聲為有規律、有組織的多個聲部的縱向結合及橫向序進。和聲為表現手法之一,這在古典主義時期莫扎特歌劇作品,均有體現;2.節奏。多聲部中的不同聲部在節奏上的錯綜復雜及其有機的結合,使得節奏亦為表現手法之,如法國歌劇作家比才得《卡門》;3.織體。多個聲部因組織結構上的不同而產生了形式不同的多樣組合,它同樣是一種表現手段。如普契尼代表作《圖蘭朵》;4.配器。樂隊中有多組不同樂器,每組中還有高低不同的樂器之分。多聲部與各組樂器及每組中不同樂器的多種可能的結合,可使得音域得到高度擴展,各種音色及不同音色與多聲部達到有效結合等。如貝爾格歌劇《沃切克》為20世紀的表現主義歌劇,這部歌劇揭示了第一次世界大戰之后人們所經歷的悲慘的生活。又如歌劇《沃切克》的音樂采用了十二音技法中的一些原則,體現了十二音體系。西方歌劇的“多聲性“為此歌劇的主題性創作方式之一。

三、中西歌劇音樂結構探究

中國歌劇與西方歌劇都是作曲家根據自己的創作風格和所要表達的音樂主題所創作的,每部歌劇音樂都個性分明。劇中的每一個角色或者場景都獨具特色,對比西方歌劇,它們所呈現出來的作品,往往是個體的創作與“獨曲專用”的藝術作品。中國歌劇采用戲曲與民間音樂的創作特點[4]。

(一)中國歌劇《星星之火》音樂結構

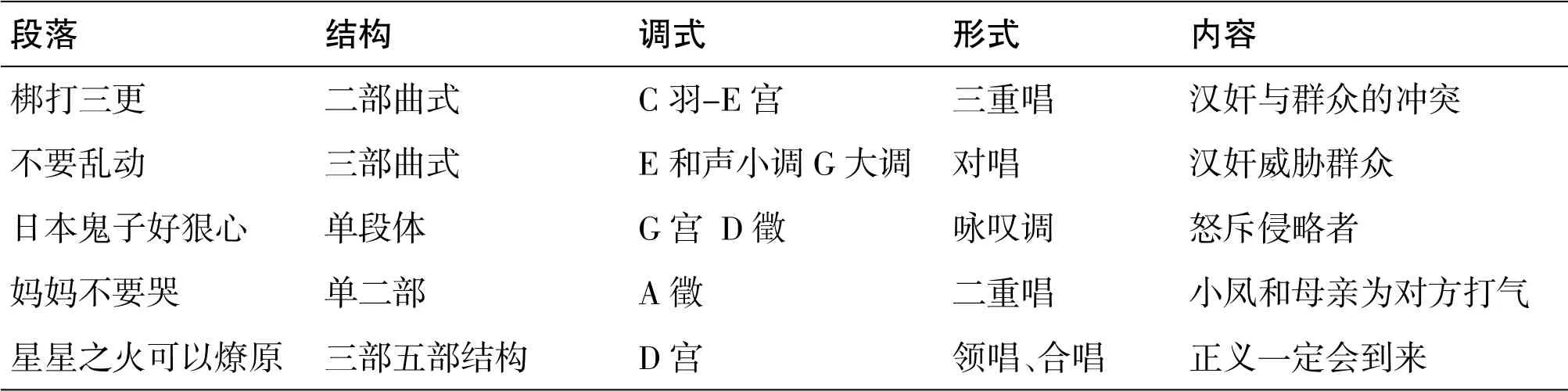

《星星之火》藝術創作原則是繼承了《白毛女》等民族歌劇之后的新發展,全劇由22段形式不同規格和不同的唱腔構成,音樂結構布局有詠嘆調、宣敘調、重唱、及旁白等。歌劇在循序漸進的音樂結構中展開,根據劇情發展,各段的結構靈活,手法及其形式也千姿百態,展現了結構為音樂服務的特點。以下是第四幕的音樂結構分析(見表1):

表1 《星星之火》(第四章)的音樂結構分析

在三重唱《梆打三更》的演唱結束后,以及后面小鳳母女的宣敘調的對白,不在同一個調式上,前者是本曲調的繼承,后者是間接借鑒了戲曲念白的手法,音樂結構轉換顯現了中國歌劇音樂結構的獨特風格。

(二)西方歌劇《蝴蝶夫人》音樂結構

西方歌劇《蝴蝶夫人》是普契尼的代表作品,較為典型的綜合式音樂歌劇結構,每個音樂主題都表現出劇中的人物音樂形象或某一意境所獨具的音樂特色。《蝴蝶夫人》三幕中的音樂結構方式為:

第一幕:呈示與展示矛盾沖突的起始。展現出平克爾頓(海軍少校)、蝴蝶夫人(巧巧桑)等人物形象,并用日本風格的音調表現本劇的環境與風格。

第二幕:矛盾沖突的復雜化與展開。平克爾頓走后3年未歸,婦人巧巧桑度日如年,在無盡的等待中唱出經典詠嘆調“情郎得一天”,依然對平克爾頓充滿了希望。

第三幕:矛盾沖突地激化,至尾聲部分為全局的高潮。當平克頓、凱蒂夫妻出現并要帶走孩子時,唱出了歌唱性段落“再見安靜的家”,心中內疚。婦人巧巧桑知道事情真相后,深知已無路可走。音樂中只剩下其音樂主題中的增三和弦連續進行、全音階下行等。音樂最后出現的是日本音調。《蝴蝶夫人》三幕的說明中可看出,其最激烈的矛盾沖突在全劇最后。它是從此劇開始平克爾頓的表現即有所預示,并經過多次積累,如平克爾頓與蝴蝶夫人的二重唱等到最后的結果。此劇戲劇上的如此處理與音樂上對蝴蝶夫人音樂主題方式的結合是極有自己獨特的構思與特色的[5]。

西方歌劇的音樂結構風格:既有歌曲的旋律性音樂特點,對稱的節奏、和必要固定的曲式結構運用。主旋律往往出現在器樂部分。在矛盾中高潮的處理除了經典的詠嘆調之外,宣敘調的運用也恰到好處。如《蝴蝶夫人》中宣敘調的發揮,推動了故事情節的發展,戲劇高潮的來臨。

四、結語

通過對中西歌劇音樂風格之對比探究,盡可能地了解中西歌劇發展的歷史原貌及發展脈絡,總結出中國歌劇與西方歌劇藝術的異同,為今后中國歌劇的創作和演出提供理論基礎和建議。同時,既為高等院校的音樂教育教學改革開拓了空間與視野,起到了示范和引領作用,也為我們今后繼續引入外來的藝術形式以及把中國民族藝術傳播到世界提供了寶貴的經驗。