基于體能練習的體育課堂教學對女中學生體質的影響

周園 冶海龍 李小龍 龍佳旻 張婧*

(1.陜西師范大學體育學院 陜西西安 710119;2.青海民族大學附屬高級中學 青海西寧 810007)

體力活動不足、不良的生活方式導致青少年含胸駝背、盆骨前傾、超重和肥胖等健康問題日益突出[1,2]。缺乏運動導致各種慢性疾病呈現低齡化的發展趨勢,并逐步演變成重要的社會問題[3]。目前,我國兒童青少年體質健康水平30多年來持續下降,尤其是體能的持續下降已經成為不爭的事實[4,5]。已有研究表明,學校政策的調整、體育課程的質量、教師的培訓是提高學生身體素質的重要調節因素[6]。然而,無論是學校政策的調整還是教師的培訓,最終的目的是保證體育課程的質量,提高學生的體質健康水平,所以課堂內容設計和課程學習取得的效果是關鍵。《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》明確指出,促進學生的健康成長是學校一切工作的出發點和落腳點。體育課教學是學校體育的重要組成部分,是提高學生體能的重要渠道[7,8]。所以,如何提高體育課程的教學質量,是目前學校工作的重中之重。中學生正處在青少年階段,這一階段是機體各種基本體能發展的“黃金時期”。因此,體育課程質量的提高,必須從課堂內容的設計入手,要考慮到學生的個性化、多樣化發展。目前,傳統的體育課教學內容單一,教學方法單調[9],大部分時間都是在自由活動,沒有系統的訓練[10],缺乏個性化、有針對性的練習和指導。將體能練習融入體育課,不僅可以促進兒童青少年身心健康的發展,還可以為兒童青少年每日身體活動達到世界衛生組織倡議的標準奠定基礎[11]。因此,該研究根據青少年的身體發育特點,設計以速度、耐力和靈敏等素質練習為主的多樣化、綜合性的體能訓練體育課堂內容,探討以體能訓練為主的體育課堂教學對女中學生體質的影響,同時將其與常規體育課對女中學生體質的影響進行比較,為今后體育課堂教學設計和改革提供實驗依據。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

該文以基于體能練習的體育課堂教學對女中學生體質的影響為研究對象,以青海市某高中二年級80名女生為調查對象,利用SPSS 25.0 軟件隨機數生成器,隨機將調查對象分為實驗組(n=40)和對照組(n=40)。

1.2 研究方法

1.2.1 實驗方案

實驗組進行為期8周的體能訓練課堂學習,對照組進行常規體育課堂學習。常規體育課程包括徒手操(頭部運動、擴胸運動、振臂運動、俯背運動、體轉運動、正壓腿、側壓腿、膝繞環、腰繞環以及手腕、腳踝運動)熱身運動,自由活動后進行整理拉伸運動(壓腿、牽拉運動);體能訓練課程除徒手操熱身運動以及整理拉伸外,增加速度練習(50m加速跑,四道折返跑,高抬腿振臂練習和小碎步加速練習)、耐力練習(800m 跑、1000m 跑、1600m跑)、靈敏性練習(側向滑步,側向交叉步,快速左右橫跨繩梯)的學習。實驗組和對照組周一、周四各一節,每周共兩節體育課,分開授課共8周。

1.2.2 測試項目

測試項目包括坐位體前屈、1min仰臥起坐、立定跳遠、50m 跑、800m 跑、1min 反復橫跨;由專業體育教師于實驗開始第一周和最后一周進行測試并記錄。

1.2.3 數理統計

利用SPSS 25.0 軟件對數據進行處理,經Shapirowilk檢驗,數據符合正態分布(P>0.05),實驗數據均以平均值±標準差表示;經Levene's 方差齊性檢驗,各組間、組內方差齊(P>0.05)。對實驗前后組內各項指標差異比較采用配對樣本t檢驗,實驗組和對照組各項指標比較使用獨立樣本t檢驗。檢驗水準α=0.05,P>0.05 無顯著性差異;P<0.05 有顯著性差異;P<0.01 有非常顯著性差異。

2 結果與分析

2.1 常規體育課堂8周學習前后各項測試指標變化

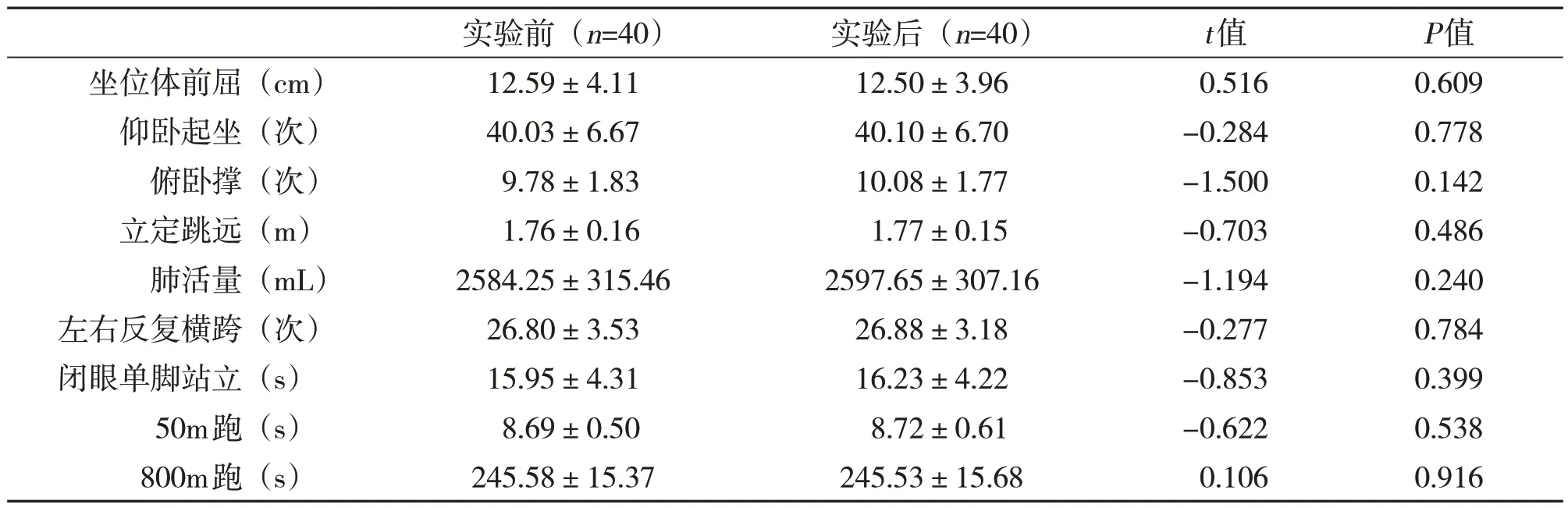

表1 結果顯示,經過8 周常規體育課學習后,除了坐位體前屈距離和50m 跑成績略有下降外,1min 仰臥起坐/俯臥撐和左右橫跨次數、立定跳遠距離、800m 跑成績、閉眼單腳站立時間和肺活量值在實驗前后均有提升,但是各項指標均不存在顯著性差異(P>0.05)。

表1 常規體育課8周學習前后各項指標測試結果

2.2 體能練習課堂8周學習前后各項測試指標變化

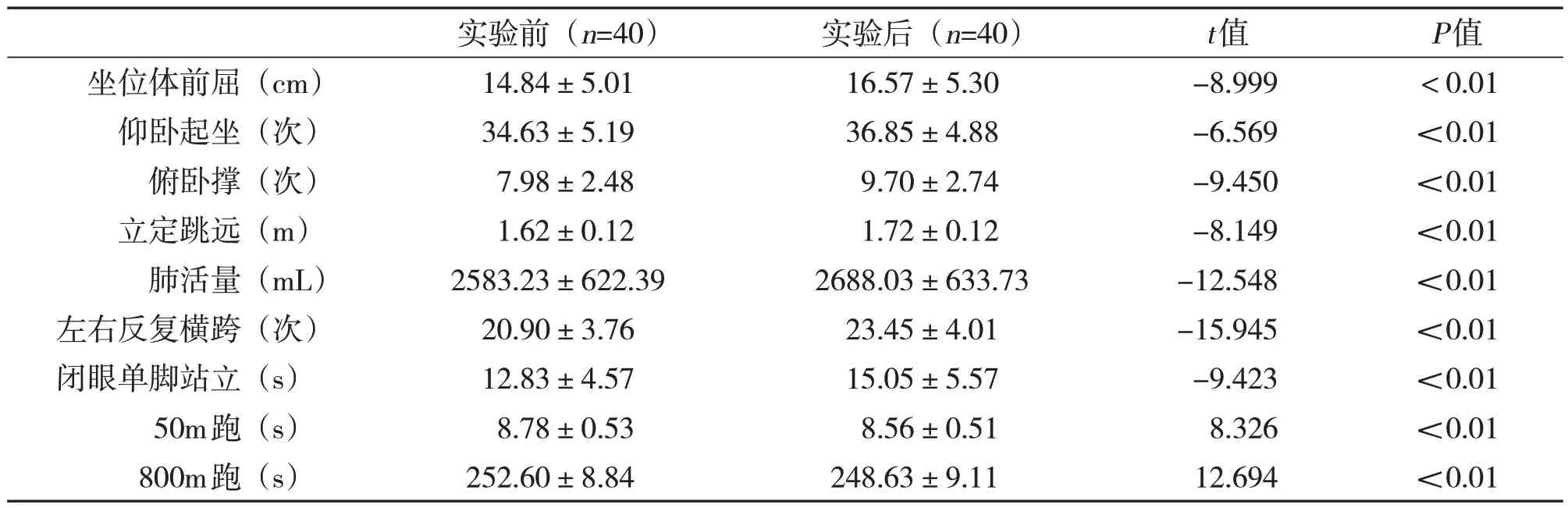

表2 結果顯示,經過8 周的體能練習課堂學習后,坐位體前屈距離、1min仰臥起坐/俯臥撐和左右橫跨次數、立定跳遠距離、50m和800m跑成績、閉眼單腳站立時間和肺活量值在實驗前后均有大幅度提升,各項指標均有非常顯著性差異(P<0.01)。

表2 體能練習課8周學習前后各項指標測試結果

2.3 體能練習課和常規體育課8 周學習后對學生體質指標影響的比較

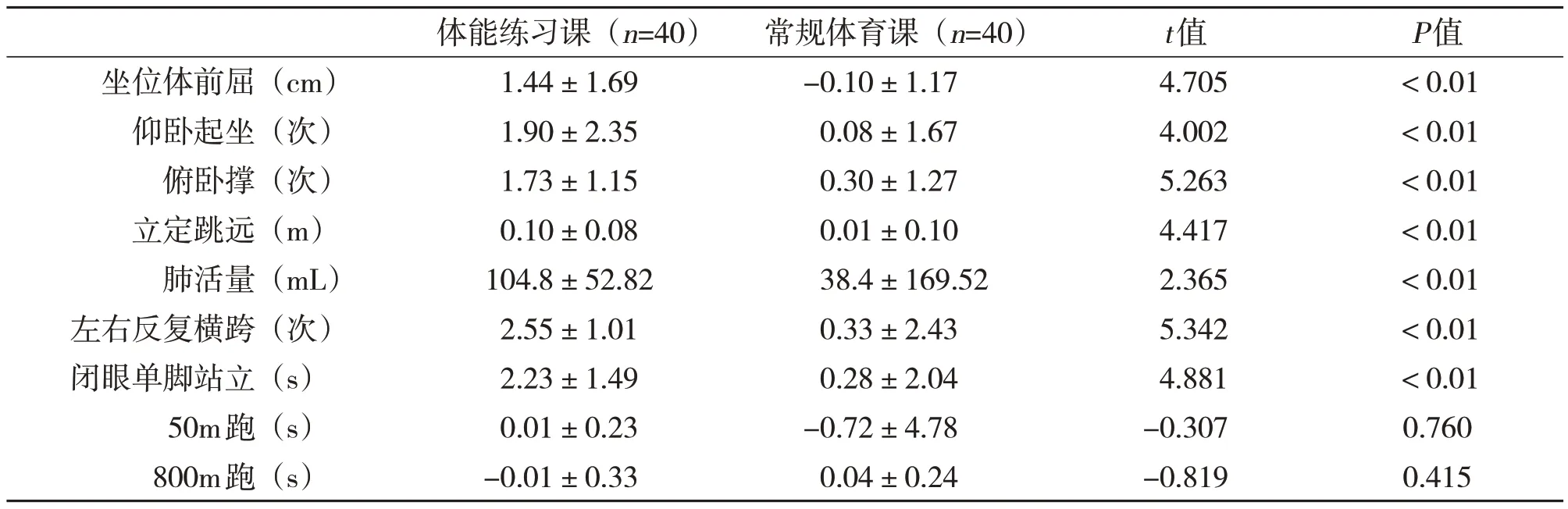

8周體能練習課與普通體育課相比,各項指標提高幅度均比較大。除了50m 跑和800m 跑成績不存在顯著性差異外(P>0.05),坐位體前屈和立定跳遠距離、1min仰臥起坐/俯臥撐和左右橫跨次數、閉眼單腳站立時間和肺活量值均有顯著性差異(P<0.05),如表3所示。

表3 體能練習課和常規體育課8周學習前后各項指標差值

3 討論與分析

3.1 普通體育課對中學生體適能的影響

體育課程質量是影響中小學生發展的主要因素,對學生體育技能掌握和健康價值觀的形成有著重大的意義[12]。然而,傳統的體育課教學不重視學生自身的特點、教學觀念相對落后,沒有準確的教學目標[13]。并且單元化的教學導致學生各項身體素質發展不均衡,尤其是反映學生身體機能的肺活量指標以及速度、力量和耐力等指標下降趨勢明顯[14,15]。

該研究結果顯示,學生經過8 周的常規體育課學習后,與體能相關的力量素質、柔韌性和靈敏性指標無明顯變化。反映平衡性的閉眼單腳站立時間和反應心肺功能的肺活量雖然有較小幅度的提升,但是與8 周前相比沒有統計學意義,這與以往研究結果一致[16]。說明常規的體育課堂教學在短期內對學生的體質健康提升沒有顯著的影響。

3.2 體能練習課對中學生體質的影響

體能是反映兒童青少年體質健康水平的關鍵性指標[4],是促進兒童青少年身體活動水平達標的重要方式[11];是掌握運動技能的基礎,并與學生健康緊密相關[17]。研究證明,體能、單次身體活動和身體活動干預都有益于兒童的認知功能[18]。身體成分、心血管系統的功能水平、肌肉力量和耐力是影響學生體質健康水平的主要因素[19],而中等強度10min 左右的體能循環練習有助于改善學生的身體成分,促進學生肌肉力量、肌肉耐力、心肺適能和柔韌性的發展[3]。世界衛生組織也指出,兒童青少年每天應至少進行累計60min中等或高強度的身體活動[20]。

該研究結果顯示,學生經過8 周的體能練習課學習后,1min 仰臥起坐/俯臥撐和左右橫跨次數、立定跳遠和坐位體前屈距離、800m 跑和50m 跑成績、閉眼單腳站立時間和肺活量值均有顯著提升。其中,1min 俯臥撐次數提高幅度最大,為21.55%;其次是1min 左右反復橫跨次數和閉眼單腳站立時間,分別是12.20%和17.30%。這可能與體能練習課的側向滑步、側向交叉步和快速左右橫跨繩梯練習有關。因為在正常生活中,身體朝向都是正向的,這種側向運動的基線水平比較低,稍做加強練習就能取得明顯效果。閉眼單腳站立需要大腦前庭器官平衡感受器的參加和全身肌肉的協調運動,仰臥起坐是反映核心力量的一項重要指標。這表明,以體能練習為主的體育課堂教學對學生的力量素質、心肺功能以及平衡性有較為明顯的影響。但是,蔡瑞金等[16]的研究發現不同運動密度和運動強度,對青少年仰臥起坐成績的改善沒有顯著的影響。這可能與實驗對象的基線水平、地域和課堂內容設計不同有關,因為影響體質的因素很多,如遺傳、自然環境、營養水平和生活習慣等[21]。

柔韌性是指人體完成動作時,關節、肌肉、肌腱和韌帶的伸展能力。反映柔韌性的坐位體前屈成績的提高,可能是因為體能練習提高了下肢(腘繩肌)的伸展性。立定跳遠是一項與下肢力量和全身協調性有關的項目[22],雖然該研究在體能練習設計時未能安排專門針對下肢力量的訓練,但是與實驗前相比立定跳遠成績提高了6.17%,表明側向交叉、快速左右橫跨繩梯訓練對立定跳遠成績提高具有促進作用。如果結合下肢力量練習能否有更大幅度提高,值得進一步研究。

3.3 不同課堂內容安排對中學生體適能影響的比較

經過8周的體能練習課學習,與普通體育課相比,體能練習課干預后坐位體前屈和立定跳遠測試距離、1min仰臥起坐/俯臥撐和左右反復橫跨次數、閉眼單腳站立時間和肺活量值提高的幅度分別是普通體育課的20.3倍、10.8倍、37.7倍、7.0倍、40.7倍、9.8和7.8倍。除了800m跑和50m跑成績提高幅度較小外,其他指標均有大幅度提高。可能是因為在跑步過程中,除了肌肉力量和機體的協調性提高外,機體內物質和能量代謝的能力也起著關鍵作用。50m 跑的過程中,機體供能方式以磷酸原供能系統為主,800m跑過程中則以糖酵解和有氧代謝混合的供能方式為主。有研究表明,如果缺乏針對性力量練習,只進行短跑和跑步訓練,對肌肉力量和耐力的提升均不具有顯著性差異[23,24]。說明研究中設計的體能訓練的速度和耐力素質練習時間還不足以引起機體在物質和能量代謝上的適應性變化,并且缺乏有針對性的力量訓練,導致學生50m 跑和800m跑成績提高幅度較小。

4 結語

研究中設計的體能練習對學生的核心力量、腰腹柔韌性和機體靈活性的提高尤為明顯,但是對于全身力量和心肺耐力的提升還有待加強。但總體上多樣化練習的體能課堂對學生體質的提升具有顯著效果,有利于學生身體綜合素質的提高,建議體育教師在課堂設計中,結合教學要求設計體能練習方案,并安排符合學生身體發展規律的力量訓練。