疫情防控常態下武漢體育場館資源配置狀況分析

時雨翔 王炘玉

(武漢體育學院研究生院 湖北武漢 430079)

2016 年,中共中央、國務院印發《“健康中國2030”規劃綱要》,將“健康中國”上升為國家戰略,將體育產業作為綠色產業、朝陽產業進行重點扶持。體育場館作為城市的公共空間,是全民健身的重要載體,是實施健康中國戰略必不可少的環節。在全球性疫情仍在持續蔓延的大背景下,我國初步取得了疫情防控阻擊戰的勝利,進入疫情防控常態化階段。在此背景下,我國的體育場館應該如何利用才能更好地滿足人民群眾不斷增長的體育消費需求,是現階段亟待解決的問題[1-3]。該研究以疫情防控常態下的武漢市為例,分析健康中國視域下地方體育場館的資源配置,由此了解體育場館資源配置的現狀,發現存在的問題,提出改進的建議,以提高我國體育場館資源配置的合理性與利用率。

1 疫情防控常態下武漢市體育場館資源利用狀況分析

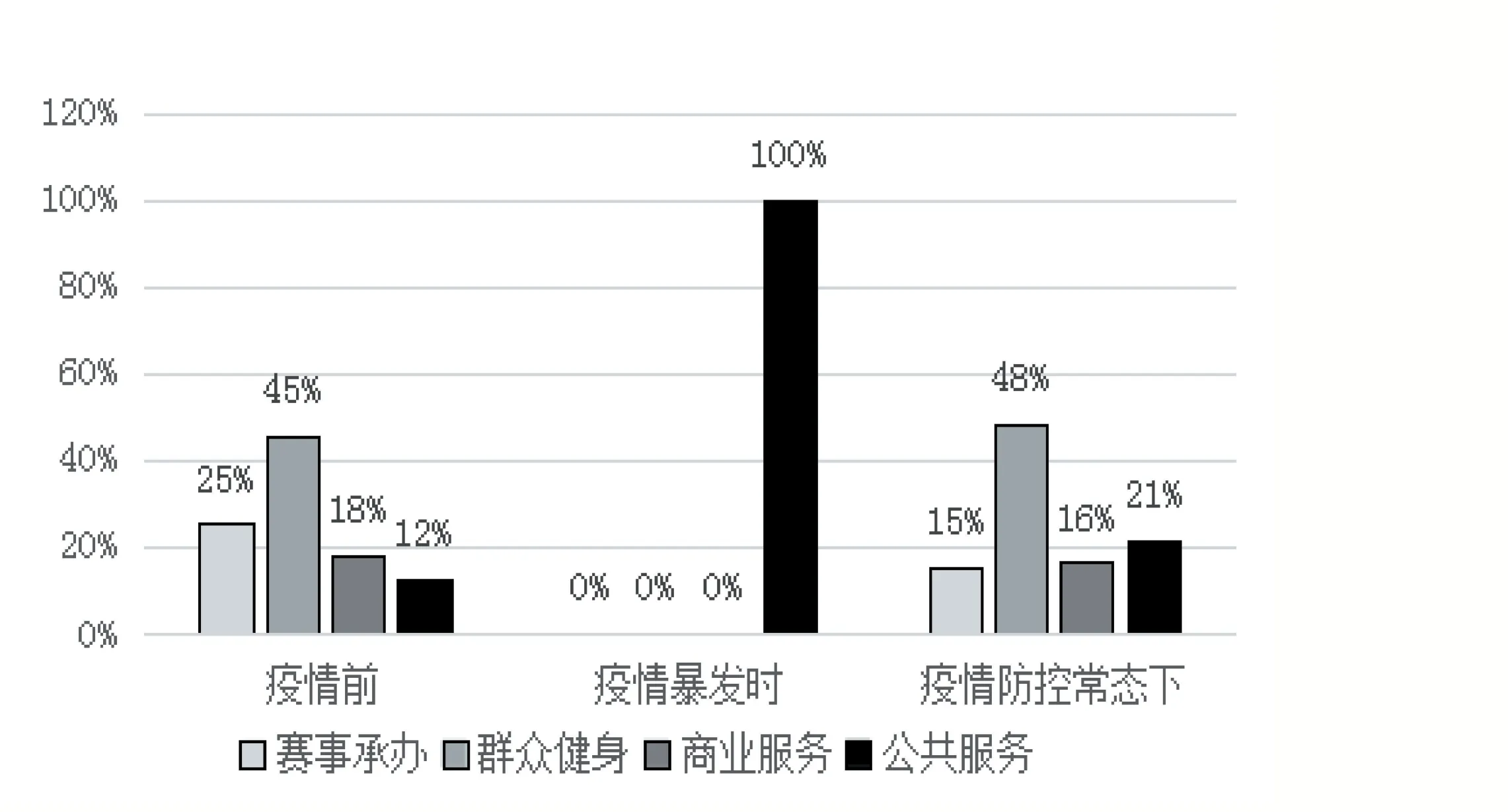

根據疫情影響時期將武漢市體育場館的利用情況分為3個部分:疫情前、疫情暴發時、疫情防控常態下。為了了解武漢市體育場館在3 個不同時期的利用情況,該文采取問卷調查、實地調查等方法,搜集場館使用數據(見圖1)。

圖1 武漢市體育場館不同時期利用變化圖

根據武漢市體育場館的利用途徑,大致可以分為賽事承辦、群眾健身、商業服務、公共服務4 個方面。疫情暴發時,賽事承辦、群眾健身、商業服務均受到較大影響,不能作為體育場館利用途徑,公共服務為體育場館主要利用途徑。疫情防控常態下,各方面利用途徑開始恢復,其中群眾健身占比最高甚至超過疫情前的比重,商業服務和賽事承辦均受疫情后的影響,但開始逐漸好轉。

1.1 賽事承辦能力仍未恢復

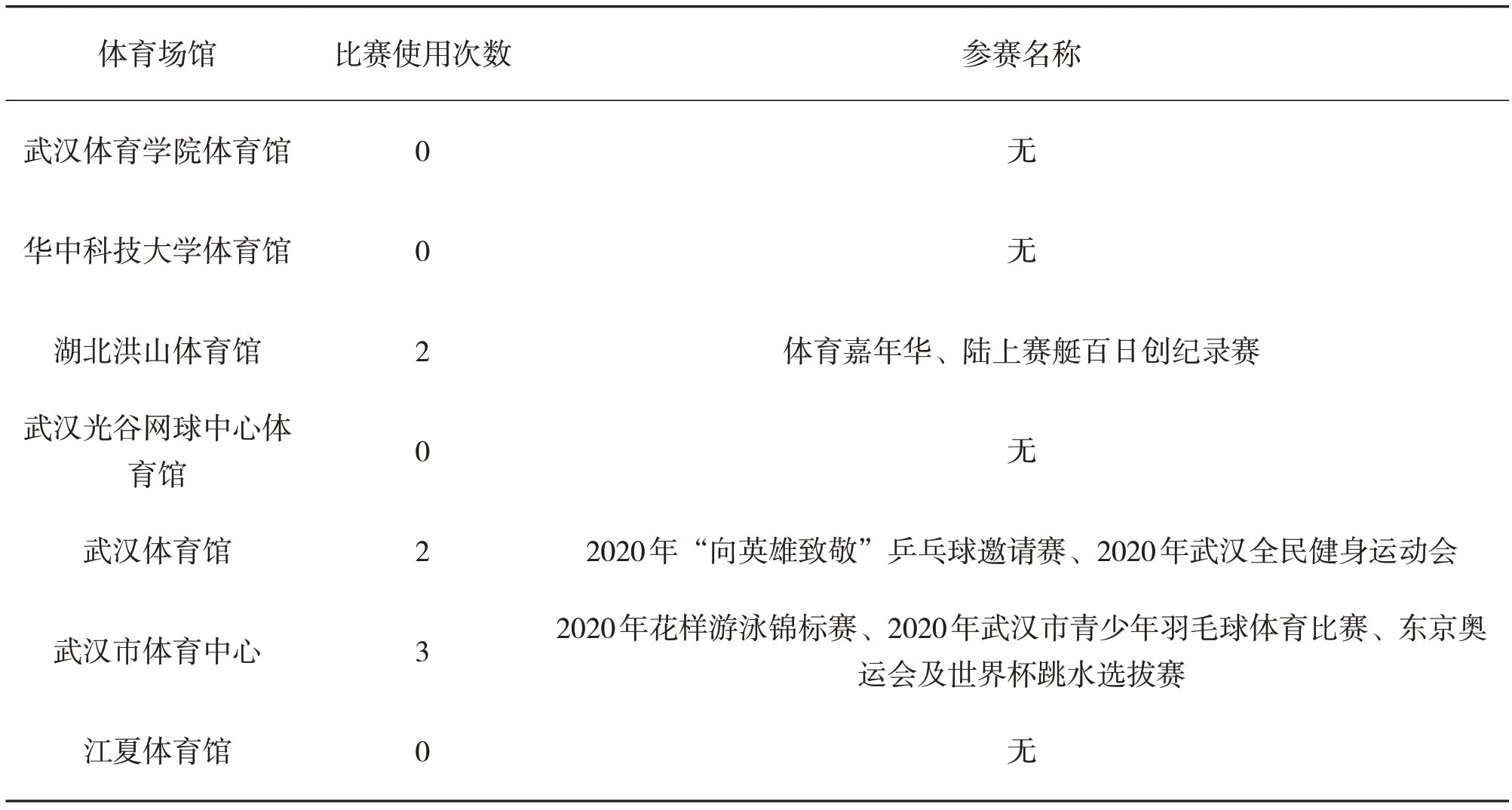

賽事承辦作為體育場館的利用途徑之一,也是體育產業的重要一部分,體育賽事能有效推動城市新型經濟發展、提升城市社會活力、提升城市軟實力、深化城市有機更新[4]。賽事承辦對體育場館來說,不僅能夠創造較高的社會影響和經濟效益,同時賽事等級與之對應的體育場館的選擇往往也成正比。由表1可知,賽事承辦受疫情影響極大。疫情前在各種利用途徑中位居第二位,疫情暴發時近乎消失;如今在疫情防控常態下,開始逐漸回升,但仍存在疫情的影響,還未恢復到疫情前的水平。

表1 2020年至今武漢市7所體育場館賽事承辦表

1.2 全民健身發展氛圍超前

2019年“全民健身日”,以“健康中國你我同行”為活動主題,到如今全民健身已經成為一種熱潮,全民健身日已深入人心。體育場館是群眾開展體育健身鍛煉的重要場所,疫情前后健身活動都是體育場館重要的利用途徑。疫情前群眾健身作為體育場館的利用途徑占比最高達45%。疫情暴發時,體育場館處于停滯狀態,同時群眾進入體育場館進行健身活動也隨之暫停。受到疫情影響,群眾開始更加注重健身鍛煉,意識到身體健康的重要性。疫情防控常態下,群眾健身的占比顯著回升至47%,甚至超越疫情前所占比重。

調查發現,受疫情防控影響,目前武漢體育學院體育館和華中科技大學體育館均只對校內開放,且除工作日外,周六對教職工和學生免費開放。可以看出,除兩所高校體育館疫情防控影響暫不對外開放以外,其他5所體育場館均對外開放,且全民健身日免費開放,這一現象充分展現了武漢市體育館在群眾健身方面的充分利用(見表2)。

表2 疫情防控常態下武漢市7所體育場館開放情況表

1.3 商業服務經濟效益持平

在產生社會效益的同時,為提高體育場館的經濟效益,使場館有序運營,體育場館開展了一系列商業活動增加經營收入,改善經營能力和運轉效率。同時,通過商業活動帶來的體育文化不斷滿足人民群眾對體育場館的需求。

縱觀疫情暴發前至疫情防控常態下的今天,體育場館作為商業活動的利用都處于中等位置(見圖1)。疫情后,華中科技大學光谷體育館于2020 年8 月開始承接多部舞劇、舞臺劇等文藝演出活動,吸引大量觀眾前來欣賞,在傳播藝術作品和文化的同時,隨之產生可觀的經濟效益,以維持體育場館的正常運營。

1.4 公共服務卓有成效

新冠疫情暴發初期,武漢形勢嚴峻,建設的16 所方艙醫院,成為隔離在家、孤立無援的患者生命的綠色通道,而體育場館、會展中心等為方艙醫院提供了場地[5]。湖北洪山體育館和武漢體育館作為方艙醫院進行使用(見表3)。

表3 作為方艙醫院使用的體育場館情況表

體育場館建設方艙醫院是人類應對突發公共衛生事件的創新之舉,突破了人們對體育場館僅用于比賽、健身、文娛、展覽等活動的認知,引發了人們對體育場館應對突發公共危機事件功能的重新思考。

公共服務作為體育場館的利用途徑之一,在疫情前占比較小;疫情暴發時體育場館的其他利用途徑均處于停滯狀態,體育場館作為方艙醫院使用實現了公共服務的功能。

2 疫情防控常態下武漢市體育場館資源配置存在的問題

2.1 場館費用較高,受眾群體較小

目前,武漢市大部分社會上的體育場館收費標準較高,但選擇運動時間相對自由。基本所有體育場館都需要提前預約,少則提前1h,多則需要提前24h,這大大縮小了體育場館的受眾群體。

收費較高的原因如下:首先,這些體育場館的設施、場地條件、服務態度等較好;其次,場館大部分都是包場或包時,更加愿意接受團隊預約,一些體育場館不接納散客,這一點相對于其他體育場館收費低、接受散客不具有優勢;最后,地理位置也是導致收費較高的因素,體育場館附近基本上已經成為小型商圈、商業街等混合模式,融合文化教育、體育人文、商業等一系列因素。

2.2 賽事項目縮減,群眾需求失衡

通過調查發現,籃球、排球、羽毛球、乒乓球、拳擊五大項目在體育場館中開設的比重相對較高。現階段,武漢市體育場館開展的體育項目呈多元化、多樣化發展,但因疫情目前7 所體育場館的利用都受到了不同程度的影響。高校的體育場館不對外開放,僅提供學生教學和訓練使用,其他5 所社會體育館開設的項目和賽事的承辦都受到了不同程度的影響。

2.3 場館輻射狹窄、利用率低

在疫情防控常態下,賽事的數量和規模,以及場館的輻射范圍在縮小,現階段依舊沒有恢復到疫情之前的狀態。其中,2 所高校體育場館(武漢體育學院體育館、華中科技大學光谷體育館)因封閉學校導致賽事活動取消,所以現階段場館的功能分化較少,甚至沒有發揮其實際作用。其他5所社會體育館已經逐漸對外開放,增加了免費開放的時間,逐步恢復武漢市體育產業,提高體育場館的利用率。

在商業服務方面,各個體育場館都在思考如何分化場館運營功能,提高場館利用率,爭取在全面開放時占得市場先機,為體育場館運營增加額外的新收入,建立創收新模式。

3 后疫情時代武漢市體育場館長效發展的推進路徑

3.1 完善場館規劃布局,促進群眾消費優質化

《武漢市體育設施空間布局規劃(2016—2030)》推動了武漢城市總體結構及人口和用地空間布局,規劃形成“4+3+1+N”的空間體系。大型體育場館免費或低價開放是滿足人民群眾日益增長體育健身需求的有益舉措。體育場館在不虧損的情況下,可以適當增加免費開放的時間和次數,為市民提供更多使用體育場館的機會。可以采取月卡、年卡、學生卡等優惠政策,也可以通過轉發朋友圈點贊等模式為自己贏得免費體驗的機會等,降低收費額度,滿足市民對體育場館的需求[6]。

3.2 升級體育場館類型,提升設施服務效率

健全服務體系,優化公共服務,增強全民健身綜合配套有效供給[7],是群眾健身最真實訴求。根據湖北省人民政府印發的《關于加快轉變發展方式推進體育強省建設的意見》,大力實施新全民健身工程,要堅持政府主導、社會參與、綠色生態的原則,全面推進市州體育設施提檔升級,加大體育場館的公共體育服務力度。加強對大型體育場館周邊社區居民信息的收集與大數據的挖掘,提高體育場館服務的針對性。

3.3 打造多元運營模式,實現商業價值最大化

體育場館要實現市場化運營,可以通過體育媒體的宣傳和管理兩條途徑來實現[8]。例如,體育賽事的引進,武漢體育學院體育館通過不定期引入國內外高級別體育賽事,在獲得宣傳效益的同時,也能實現商業價值,打造多元化的運營模式。高水平體育賽事可吸引更多群眾觀賞和參與,增加武漢市體育群眾的人口基數,使社會效益與經濟效益相結合,推動體育產業發展。同時,體育賽事反作用于體育場館的多元化運營,實現體育場館商業價值最大化[9]。

3.4 加強場館器材維護,助力全民健身科學化

體育場館的設施和器材應定時進行維護和保養,以滿足群眾進行體育鍛煉的需求和場館安全性的保障[10]。首先,可以利用承接賽事對場館進行維護和升級改造。例如,洪山體育館利用第九屆世界軍人運動會進行改造,增加了地下停車場,并對場地的設備進行更新。其次,通過增加體育場館的數量和面積,優化市民體育鍛煉的條件,進一步完成以群眾體育為重點的規劃布局。最后,在場館開放和使用過程中,應加強工作人員的管理,增加體育鍛煉的指導人員,以促進全民健身的科學化。

4 結語

在“健康中國”時代背景下,要牢牢把握習近平總書記提出的新時代體育思想,順應和滿足人們美好生活的需要,重視社會需求和場館現存問題。研究發現,疫情防控常態下存在場館費用較高,受眾群體較小、賽事項目縮減,群眾需求失衡、場館輻射狹窄,功能分化較少等問題。提出政府要完善場館規劃布局,促進群眾消費優質化;升級體育場館類型,提升設施服務效率化;打造多元運營模式,實現資源利用最大化;加強場館器材維護,助力全民健身科學化。從多方面提升現階段武漢市體育場館的利用率,助力“健康中國”戰略。