民族傳統體育與旅游產業融合發展研究綜述

戴思 周平

(湖南農業大學體育學院 湖南長沙 410128)

近年來,體育旅游未能更好地滿足當代人們對娛樂和生活的追求,當今民族傳統體育和旅游產業融合發展作為一種新型“民族傳統體育+旅游業”發展模式,受到學術界的關注。因此,該文基于2001—2020 年民族傳統體育與旅游產業融合發展的相關文獻,分析目前二者融合發展的方向,探討其未來發展趨勢。

1 數據來源與分析

以中國知網為檢索數據庫,使用文獻計量法與邏輯分析法,對2001—2020 年期間有關民族傳統體育與旅游產業的文獻進行分析。以“民族傳統體育與旅游產業”為關鍵詞進行檢索,共得到文獻349篇,以“民族傳統體育與旅游產業融合發展”為關鍵詞進行檢索,共得到文獻58 篇,剔除個人學術介紹、報道、會議論文、書評、等無效文獻,篩選后共得到有效文獻272篇。

2 民族傳統體育與旅游產業融合發展研究基本狀況

2.1 文獻年代分布

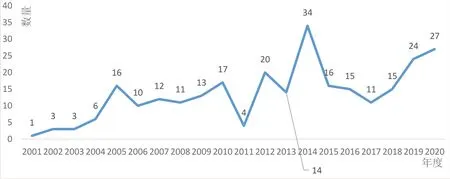

由圖1 可知,我國有關民族傳統體育與旅游產業類的研究起步較晚,2001—2020 年間發文量呈波浪式起伏。2005—2008年,許多學者受北京奧運會的影響,開始關注體育旅游,2005年是發文量的第一個突增點,文獻數量快速增加,表明這一階段國內專家學者對民族傳統體育與旅游產業融合的研究呈蓬勃發展態勢;2011—2015年,為落實貫徹《體育產業“十二五”規劃》,出現了第二波文獻增長高峰期,并在2014年發文量達到34 篇。在后續研究中,發文量雖有所下降,但基本趨于穩定,由此得出民族傳統體育與旅游產業融合發展的研究處于穩定發展的趨勢,一定程度上可以映射出此領域正處于成長階段,具有良好的發展前景。

圖1 2001—2020年國內民族傳統體育與旅游產業類文獻數量分布圖(n=272)

2.2 研究地區分布

民族傳統體育因其極具地域性和民族性等特征,以及健身性、觀賞性、娛樂性等功能,與旅游產業的融合發展對旅游產業的可持續發展具有重要意義[1]。在檢索的有關“民族傳統體育與旅游產業融合發展”的58篇中篩選出56篇有效文獻,對其研究地區分布進行分析。

由表1 可知,學者對我國民族傳統體育與旅游產業融合發展的研究主要集中在西南地區和中南地區,究其原因主要在于我國中西部地區民族傳統體育資源和旅游資源豐富,以及我國西部大開發戰略的實施[2]。由于東北地區少數民族分布較少,民族傳統體育資源比較匱乏,因此此類研究文獻相對較少。民族傳統體育與旅游產業融合發展研究具有一定的地域性特征,表現為西部民族地區以民族體育品牌賽事旅游方面的研究為主,尤以廣西、云南為典型[3];中部民族地區以開展民族傳統體育活動的研究為主,尤以武陵山片區為典型[4];邊疆地區的主要研究方向為冰雪運動與旅游產業的融合發展[5]。

表1 民族傳統體育與旅游產業融合發展研究地區分布表(n=56)

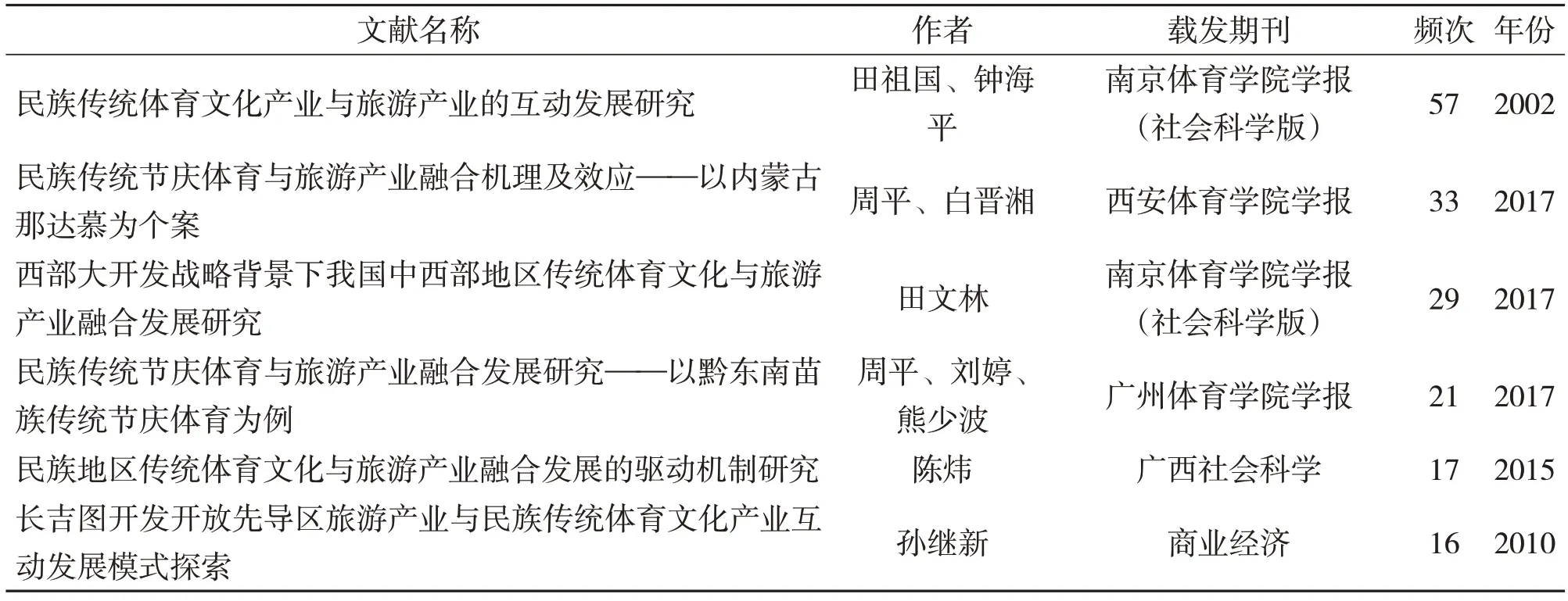

2.3 高被引文獻分析

文獻的被引次數在一定程度上可以反映論文的水平與質量[6]。如表2所示,在以“民族傳統體育與旅游產業融合”為關鍵詞檢索的被引文獻中,引用頻率最高的是田祖國、鐘海平的《民族傳統體育文化產業與旅游產業的互動發展研究》,引頻達57次;其次是周平、白晉湘在西安體育學院學報上發表《民族傳統節慶體育與旅游產業融合機理及效應——以內蒙古那達慕為個案》,引頻達33次,周平的另一篇文章被引頻次達21次,在被高引文獻中位居第四名,一定程度上反映了周平在此領域頗有成就;田文林在2017年發表的關于西部大開發背景下的研究引頻達29次,說明其他學者對此文比較認可,有較大參考價值。從被引文獻情況來看,高頻次被引文獻大多僅集中在民族傳統體育與旅游產業融合發展模式及融合機理等方面研究,說明對此領域的研究缺乏深度,視角較為單一,有待進一步深度研究。

表2 我國傳統節慶體育旅游研究高被引文獻

3 民族傳統體育與旅游產業融合發展研究主題分析

對篩選后得到的272篇有效文獻進行分析,發現目前我國學者對民族傳統體育與旅游產業融合發展的研究主要集中在發展現狀、發展模式和發展趨勢等方面。

3.1 民族傳統體育與旅游產業融合發展現狀研究

民族傳統體育旅游產業作為一種現代新興的旅游模式,各學者對民族傳統體育與旅游產業融合發展現狀進行了分析。周平指出[7],民族傳統體育與旅游產業融合主要以學校、政府為傳播媒介發展;史偉[8]、朱曉東[9]指出,民族傳統體育與旅游產業的融合在發展過程中存在組織機構不完善、缺乏復合型專業人才、旅游服務基礎設施薄弱、游客安全防護體系不健全等問題。民族傳統體育與旅游產業的融合在發展過程中仍存在許多制約因素,主要包括以下4個方面:公共部門方面因素包括經營管理不到位、硬件設施不全;服務提供者方面因素包括專業人員缺乏、服務水平薄弱、產品形式單一,吸引力不大;游客方面因素包括民眾思想滯后、存在生態環境破壞現象;文化傳承方面因素包括文化傳承與文化旅游之間的矛盾、傳統文化的流失、旅游部門過度追求自身利益而忽視了民族傳統體育文化的發展[7-9]。

3.2 民族傳統體育與旅游產業融合發展模式研究

為了促進民族傳統體育與產業的更好融合,融合模式顯得尤為重要。夏蘭[10]指出,民族傳統體育與旅游產業融合發展的兩項重要動力是融合系統創新和環境驅動力,在選擇相應的融合模式時,應根據產業結構、產業資源類型及市場的成熟度選擇。陳煒[11]等人指出,桂滇黔少數民族傳統體育文化的產業融合模式有滲透型、交叉型、重組型、延伸型4 種。徐友坤[12]指出,民族傳統體育文化與江西旅游產業的融合發展模式包括技術融合、產品融合、市場融合3種。

3.3 民族傳統體育與旅游產業融合發展趨勢研究

國務院印發的《關于加快發展旅游業的意見》指出,要大力推進旅游與體育產業的融合發展,支持有條件的地區發展體育旅游[13]。鮑明曉[14]提出,未來發展的主要趨勢有5個方面,即民族傳統體育旅游投資主體的社會化越來越顯著、向國際化方向發展、網絡營銷逐步加強、運營方式的一體化將成必然。朱露曉[15]對民族傳統體育與旅游產業的融合發展類期刊與論文的發布情況進行了統計分析,結果表明研究文獻數量逐年增加,期刊類文獻主要為基礎性研究,博碩士論文研究的主要內容為行業指導、政策研究、職業指導,并指出研究隊伍的學科專業結構需要進一步改善和優化。馬鴻宇[16]預測未來的發展趨勢主要有3個方面,即民族傳統體育旅游可持續發展、民族傳統體育旅游助力鄉村振興和扶貧攻堅問題、民族傳統體育文化的傳承與創新發展。

4 結論與建議

4.1 結論

研究發現,許多學者對民族傳統體育與旅游產業的融合發展進行了調查研究,文獻發行數量呈波浪式上升趨勢,文獻發量體現了政策導向性,研究者緊跟國家方針,并主要圍繞二者融合發展現狀、融合發展模式、融合發展路徑、融合發展影響因素、融合發展問題與對策進行定性研究,研究面較廣而深度不夠。近年來,我國相關部門出臺了一系列支持民族傳統體育與旅游產業融合發展的政策,各省市也積極制定了相應的規劃和策略,但與融合相關的政策、規劃及產品設計營銷等方面的研究甚少,特別是定量研究缺乏。

4.2 建議

盡管我國民族傳統體育與旅游產業的融合發展已取得了初步成效和經驗,也對弘揚民族傳統體育文化及旅游產業發展產生了積極影響,但仍需完善相關研究。應融合我國相關政策與各地制定的相關規劃、策略進行研究;拓寬對體育旅游產品設計、產品營銷方面的研究;進一步加強二者融合發展現狀、融合發展問題與對策的定量研究,把握當前民族傳統體育與旅游產業融合方向,促進其可持續發展。