表面肌電生物反饋聯合減重平板訓練在腦卒中后偏癱患者中的應用效果分析

馬雪梅,顧玉玲,陳 璐

腦卒中是臨床上常見的急性腦血管疾病,好發于40歲以上中老年人群,以男性居多,嚴重者可威脅患者生命安全[1-2]。近年來,隨著人口老齡化加劇,腦卒中的發病率呈不斷上升趨勢。臨床相關調查發現,有70%~80%的存活腦卒中患者存在不同程度的偏癱,以肢體癱瘓常見。既往研究發現,表面肌電生物反饋可有效緩解患肢肌肉痙攣,改善肌無力;而減重平板訓練對加強偏癱患者整體及關節協調功能具有重要作用[3-4]。基于此,本研究觀察表面肌電生物反饋聯合減重平板訓練治療腦卒中后偏癱患者的效果。

1 資料與方法

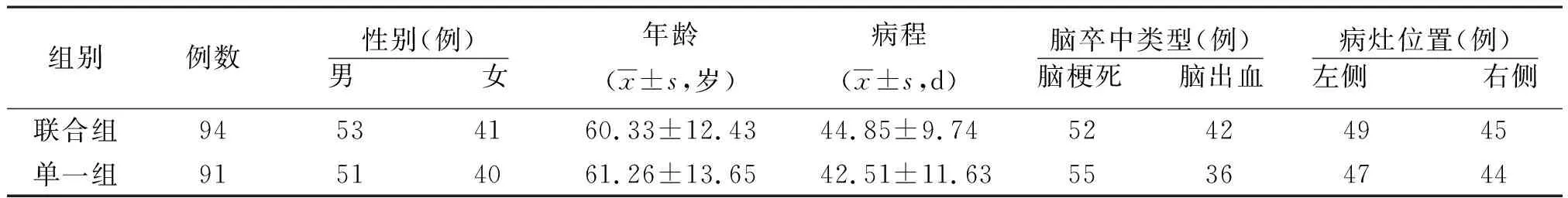

1.1一般資料 收集2017年12月—2020年12月我院收治的185例腦卒中后偏癱的臨床資料。①納入標準:均符合腦卒中相關診斷標準[5];臨床資料無丟失和缺失;初次發病或既往發病,無神經功能障礙者;生命體征平穩,可配合相關治療。②排除標準:合并其他限制活動的疾病;存在心、肺、腎等功能嚴重障礙者;免疫功能嚴重障礙者;病情惡化,出現新梗死灶或出血灶。按治療方法不同將患者分為單一組91例和聯合組94例。兩組的一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 不同方法治療腦卒中后偏癱兩組一般資料比較

1.2方法 ①單一組給予表面肌電生物反饋治療。患者取仰臥位,正負兩極分別置于脛前肌肌腹和遠端肌腱處,地極置于小腿任意部位。告知患者注視反饋儀屏幕上的肌電信號圖像,當揚聲器發出提示音時,囑患者做踝背伸動作,并將此時記錄到的肌電波幅作為基線。囑患者繼續做踝背伸動作,并使肌電波幅超過基線水平,此時系統會自動給予電刺激協助患者完成踝背伸動作,將該過程記錄至最高波幅作為下次電刺激觸發基線,如此反復訓練。上述治療每次20 min,1/d,每周治療5 d,連續治療6周。②聯合組在單一組基礎上聯合減重平板訓練。治療時患者站立在活動平板上,減重帶系于患者腰臀部,兩端向上均勻用力收緊。先將減重機“校零”,隨后升高懸吊架使患者雙下肢可支撐體重。由專門治療師指導其練習正確站姿,設定活動平板初始速度為0.05 m/s,坡度為0°。根據患者步行恢復情況,可逐漸增加平板速度,但不能>1.5 m/s。每日于下午1:00給予表面肌電生物反饋治療,4:30給予減重平板訓練。治療時間及療程同單一組。

1.3觀察指標 ①比較兩組治療前后脛前肌、腓腸肌的積分肌電值。②比較兩組治療前后肢體運動功能、痙攣改善情況及踝關節主動背伸活動度。肢體運動功能采用簡式Fugl-Meyer運動功能量表(FMA)評估,總分100分,分數越高,表示患者運動功能越好。痙攣情況采用臨床痙攣指數(CSI)量表評估,該量表共包括腱反射、肌張力及陣攣3個方面。共16分,分數越高,表示患者痙攣越重。踝關節主動背伸活動度使用通用量角器測量。③比較兩組治療前后神經功能、日常生活能力。神經功能采用美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)評估,分數越低,表示患者神經功能恢復越好。日常生活能力采用Barthel指數(BI)評定量表評估,共包括10項指標,分數越高,表示患者生活質量越好。

2 結果

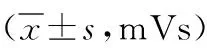

2.1脛前肌、腓腸肌積分肌電值比較 治療前后,兩組脛前肌、腓腸肌靜息狀態積分肌電值比較差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組脛前肌主動運動狀態積分肌電值均較治療前升高,腓腸肌主動運動狀態積分肌電值均較治療前降低,且聯合組改善程度優于單一組(P<0.05)。見表2。

表2 不同方法治療腦卒中后偏癱兩組脛前肌、腓腸肌積分肌電值比較

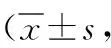

2.2FMA評分、CSI評分及踝關節主動背伸活動度比較 治療后,兩組FMA評分、踝關節主動背伸活動度均較治療前升高,CSI評分均較治療前降低,且聯合組改善程度優于單一組(P<0.05)。見表3。

表3 不同方法治療腦卒中后偏癱兩組FMA評分、CSI評分及踝關節主動背伸活動度比較

2.3NIHSS和BI評分比較 治療后,兩組NIHSS評分較治療前降低,BI評分較治療前升高,且聯合組改善程度優于單一組(P<0.05)。見表4。

表4 不同方法治療腦卒中后偏癱兩組NIHSS和BI評分比較分)

3 討論

腦卒中后患者肢體偏癱、無法獨立行走對生活、工作等造成極大影響[6]。如何降低存活腦卒中患者的致殘率,并提高生活質量是目前臨床面臨的重大問題。

肌電生物反饋是一種可促進肢體功能恢復的治療方法,在腦卒中患者康復治療中具有重要作用[7-8]。肌電生物反饋治療可將患者主動有意識收縮肌肉時產生的微弱肌電信號放大后再輸出,進而刺激目標肌肉引起收縮運動,反復刺激目標肌肉收縮,能激活中樞神經系統功能,加快腦功能重組,同時增強患者肌肉收縮能力[9-10]。張志茹[11]研究發現,肌電生物反饋治療可顯著提高偏癱患者的肌肉興奮性、運動靈活性等。本研究發現,治療后,單一組主動運動狀態積分肌電值、踝關節主動背伸活動度、FMA、CSI及NIHSS評分均較治療前所有改善,提示肌電生物反饋對腦卒中后偏癱患者具有一定療效。可見在明確提示踝背伸肌肌力增加的同時,跖屈肌痙攣亦存在不同程度減弱,分析其原因可能是在脛前肌被刺激收縮的過程中跖屈肌得到了有效的牽伸[12-13]。另外,本研究還發現,在相對靜息狀態下,患者脛前肌、腓腸肌的積分肌電值治療前后無顯著變化,推測可能與相對靜息狀態下神經沖動發放減少有關[14]。

本研究發現,治療后,聯合組主動運動狀態積分肌電值、踝關節主動背伸活動度、FMA、CSI及NIHSS評分改善程度均顯著優于單一組。減重平板訓練是按患者偏癱肢體負重情況,利用懸吊裝置減少體重對下肢的負荷,并配合運動平板帶動患者進行步行訓練,提高患者行走能力[15-16]。柳忠和梁天佳[17]研究指出,減重平板訓練可減輕腦卒中患者步行時髖部、下肢負重,提高步行速度。馮淑曼等[18]報道發現,在肌電生物反饋治療基礎上聯合康復訓練更有助于腦卒中患者踝關節肌肉恢復。本研究均與以上結果相符,提示表面肌電生物反饋聯合減重平板訓練在治療腦卒中后偏癱患者中具有協同作用,療效更佳。另外,對患者而言,此過程充分調動了主觀能動性,使其治療依從性更佳,提高了運動功能和協調性,進而改善日常生活能力[19-20]。本研究表明,治療后,聯合組BI評分顯著高于單一組,提示聯合治療可提高運動功能,進而改善患者日常生活活動能力。

綜上所述,表面肌電生物反饋聯合減重平板訓練治療可改善腦卒中后偏癱患者的運動功能,增強下肢肌力,提高康復效果。