湖南高椅嶺丹霞地貌景觀特征及成因分析

周 云

中國地質調查局武漢地質調查中心,湖北武漢 430205

引言

在自古就有“四面青山列翠屏,山川之秀甲湖南”美譽的湖南省郴州蘇仙地區的崇山峻嶺之中,藏著一塊婀娜秀美,別具一格的山水寶地,這里有紅色的巖石、險峻的山崖、墨綠的湖水,宛若一幅清新淡雅的油畫,它就是一直以來默默無聞,近一兩年由于無人機攝影和抖音短視頻的流行才嶄露頭角的高椅嶺風景區(見圖1)。高椅嶺風景區以丹霞地貌為特色,其位于湖南省郴州市蘇仙區橋口鎮與資興市交界處的高椅嶺村,交通便利,它與飛天山相隔,南距郴州市中心約32公里,東距著名的風景名勝區東江湖約28公里,是一塊尚未完全開發的丹霞地貌處女地。高椅嶺一帶長期屬于軍事重地,直到幾年前部隊撤離,這里才開始逐步開發旅游,這才使得高椅嶺丹霞地貌多年“養在深閨人未識”。

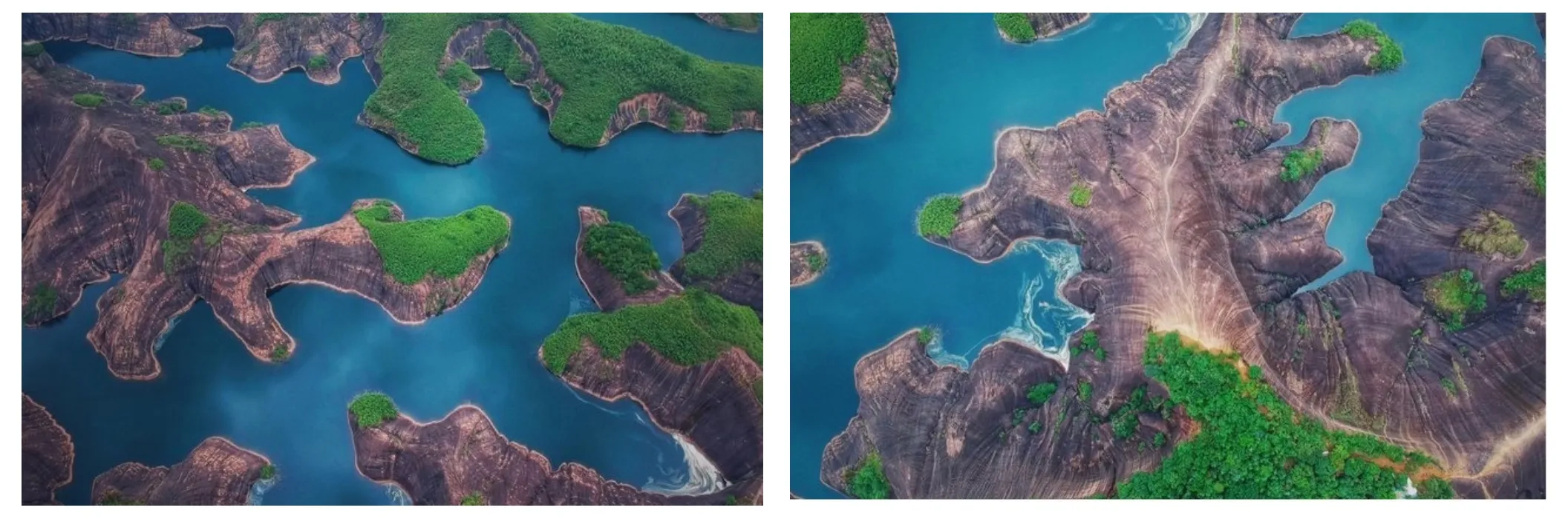

圖1 高椅嶺丹霞地貌風景區(攝影:周云)

一 湖南高椅嶺丹霞地貌景觀特征

(一)獨具特色,險峻秀美,天然成趣

高椅嶺丹霞地貌險寨奇澗,集秀、美、俊、險、奇于一體,俊美中透著奇異的情趣,形成一道美在自然的獨特風景[1],從而成為郴州丹霞地貌中最具特色的代表。

秀美:高椅嶺屬于紅巖丘陵地貌,區域內多為海拔一百多米的小山包,名為寨(堡)。高椅嶺山、水、泉、寨、崖、洞俱全,丹崖赤壁是最基本的形態,寨頂綠樹當華蓋。這里最大的特點就是山體周邊有水洼點綴,形成紅巖綠水,水隨山轉,山因水活,水中有景,景中有水[2]。高椅嶺丹霞地貌之“美”,就勝在山環水繞、山水相融、剛柔相濟。高椅嶺丹霞堡寨,造型奇特巧妙,別具一格,猶如龍脊入水,亦如墨綠色的“天池”環繞著一只在水面張牙舞爪的“巨蜥”,有一處代表性景點因而得名“巨蜥湖”。高椅嶺山水緊密相連,在國內外丹霞地貌區尚不多見,實屬大自然創造的奇跡。站在主峰附近放眼四望,只見遠處群山莽莽,峰巒疊嶂,連綿起伏,一片雄渾之勢。近處紅巖綠水,湖水皆黯碧如染,點綴其間的是片片翠綠的灌木叢林,色彩參差斑駁。視野之內,就像丹青高手揮毫潑墨繪就的一幅精美畫卷,那構圖,那意境,那明暗的分布,那色彩的層次,令人如癡如醉,嘆為觀止。

險峻:峽谷之中,山崖更見險峻,每座山頂雖不突兀,卻也巍峨,斷崖絕壁,紅褐色巖石經風雕雨刻,猶如斧削之后細細打磨。每一個山頭,都有不一樣的奇異態勢,都有其不同的險峻之處。多處為垂直斧削之峭壁懸崖,絕崖之上灌叢頑生。山水相映,山之險,湖之秀,浮現出一派高山出平湖的湖光山色。流水沖蝕形成陡而秀美的丹霞山脊,山脊頂部平整,好似天然步道,兩側險峻,形成獨特的空間體驗[3]。山脊上的游客如螞蟻一般渺小,人的渺小和高大的山脊形成獨特的對比。

雄渾:峽谷曲徑通幽,別有洞天,紅色砂巖溶蝕形成大大小小的砂巖洞穴。由于河水侵蝕,白堊紀紅色砂巖崖壁的近水平層理清晰可見。崖壁由于常年的雨水飛流直下沖刷溶蝕,形成一道道槽溝,峽谷遍布,溝壑縱橫,犬牙交錯,粗獷中顯現出一種別樣的柔美,似一匹匹晾曬在日光下的織染,大氣磅礴,蔚為壯觀。

奇趣:從高空俯瞰,蜿蜒逶迤的山體如同“巨蜥爪”,亦如“龍爪”,流水沖刷形成的溝壑則更像是“巨蜥爪”與“龍爪”上皮膚的紋路(見圖2)。這純粹是大自然的造化天然形成,經受千萬年風霜雨雪的侵蝕,無任何人工雕琢的痕跡,給人一種奇妙的幻想,著實巧奪天工。

圖2 “巨蜥湖”俯拍 (照片來源:馬蜂窩)

(二)地質科研,得天獨厚

高椅嶺丹霞地貌是中生代紅色碎屑巖經過內外動力地質作用長期共同作用下的產物,是燕山構造旋回以來,陸相紅層在特定構造位置以及氣候條件下因各種地質營力形成的一種特殊的地質環境變遷的巖石地貌標志體[4]。高椅嶺丹霞地貌類型多樣,包括寨(堡)、丹霞赤壁、槽谷、圓凸狀丹霞巖丘、丹霞洞穴等特色景觀,景觀造型、組合獨特,屬于典型的壯年期丹霞地貌。因此,它具有十分重要的地學科研價值,對研究丹霞地貌的形成與演化發展階段具有重要科學意義,可以稱得上是進行丹霞地貌研究的勝地。

二 湖南丹霞地貌分布

(一)丹霞地貌的定義

丹霞地貌作為一種重要的旅游資源,逐漸為大眾所認知,然而近年來,隨著關注的增多,在丹霞地貌的判別標準上也存在著一定的分歧,許多紅層地貌即被認定為丹霞地貌,甚至有人把劈理構造發育,陡傾的彩丘地貌說成是丹霞地貌。何為丹霞地貌?我們有必要首先厘清其來源。丹霞地貌由中國人最早發現并命名,1928年,地質學家馮景蘭在粵北地區進行地質調查,將構成粵北地區的紅色巖系及該地相應的地層最早命名為“丹霞層”,后稱“丹霞組”,即一套巖石地層單位。1939年,構造地質學家陳國達在廣東丹霞山考察時注意到這里的山峰呈堡壘狀,巖石千姿百態,形態獨特,他將這種發育在紅色巖層上的地貌稱為“丹霞山地形”,1954年,“丹霞山地形”名稱統一改為“丹霞地貌”。因此,丹霞地貌的概念源起地名廣東丹霞山,丹霞地貌的原意表達的是一種廣東丹霞山式的地貌類型,而并非僅僅是因為其構景巖層為紅層,丹霞地貌的命名并非來源于“丹霞層”或“丹霞組”,前人形容丹霞地貌“色如渥丹,燦如明霞”也僅僅是對丹霞地貌艷麗容貌的贊美。丹霞地貌的英文通用翻譯是“Danxia Landform” 或“Danxia landscapes”,并未翻譯為“Red beds Landform”或“Red cloud Landform”,這就類似于用地名作為巖溶地貌代稱的喀斯特(Karst)地貌。 因此,我們不應該把丹霞地貌簡單地理解為具有紅色巖石的地貌,而是要更加關注其巖石特征、地質構造、地貌形態等[5-6]。1983年《地質辭典》提出丹霞地貌的準確定義,丹霞地貌是“厚層、產狀平緩、節理發育、鐵鈣質混合膠結不勻的紅色砂礫巖,在差異風化、重力崩塌、侵蝕、溶蝕等綜合作用下形成的城堡狀、寶塔狀、針狀、柱狀、棒狀、方山狀或峰林狀的地形”[7]。

(二)湖南丹霞地貌分布

丹霞地貌在中國、歐洲中南部、美國西部的巴西高原、科羅拉多高原和安第斯山脈、澳大利亞、西亞、非洲南部和中北部等地,尤其在中國分布最為廣泛,中國目前已查明丹霞地貌1005處,遍布于全國28個省,尤為集中的是中國東南部熱帶、亞熱帶濕潤區、西南部溫帶濕潤—半濕潤區和西北部半干旱—干旱高寒區等三個片區。東南部主要為廣東、廣西、江西、浙江、福建、湖南等省區,丹霞地貌景觀類型為低海拔峰叢—峰林型。西南部主要為四川、云南、貴州等省區,丹霞地貌景觀類型為高原—山地—峽谷型。西北部則主要為甘肅、青海、新疆、寧夏等省區,丹霞地貌景觀類型為山地型。值得一提的是,地處亞熱帶濕潤區的湖南省丹霞地貌異常發育,造型各異,可以稱得上是我國丹霞地貌的精品區。

湖南省的丹霞地貌集中在四個區域:湘東南郴州—茶陵地區,湘西南新寧—通道地區,湘西懷化—桃源地區,湘東北瀏陽—平江地區。據黃進教授統計,截至2014年,湖南省共發現丹霞地貌共計49處[8],其中比較典型突出或面積較大的丹霞地貌景觀為新寧崀山、通道萬佛山、郴州飛天山、永興便江、永興八仙山、永興龍潭水庫,洪江南岳山、溆浦思蒙山、平江石牛寨、沅陵麻伊洑明月山和沅陵辰農關等11處(見表1),郴州飛天山是丹霞地貌與巖溶地貌復合的湖南省第三個國家級地質公園,高椅嶺山脈則屬于飛天山的分支,是一個還未被人所熟知的美麗丹霞地貌景點。

三 高椅嶺丹霞地貌的成因

高椅嶺丹霞地貌的形成有其特定的條件:高椅嶺地區屬亞熱帶季風性濕潤氣候,降雨充沛,地表徑流發育,年均降雨量達1500毫米,流水侵蝕作用強烈,是塑造丹霞地貌的主要外動力條件;高椅嶺的構景巖層為白堊系紅色陸相碎屑巖類,即紫紅色巨厚層—厚層狀細粒鈣質長石石英砂巖,由于巖石中存在鈣質及長石等不穩定成分,抗風化及抗溶蝕能力差,流水沿垂直節理侵蝕,極易形成寨(堡)等丹霞地貌景觀。流水的侵蝕作用也是崖壁上縱向溝槽發育的重要因素,流水因高差侵蝕下切[9],則形成崖壁垂向槽溝,主河流的側蝕作用,則形成臨江“丹霞赤壁”;斷層和節理是影響丹霞地貌發育的重要控制因素,區內的區域性北東向斷裂活動與其配套的兩組方向的近垂直構造節理發育為高椅嶺丹霞陡崖的形成提供了空間條件,流水沿垂直節理向源侵蝕,同時因重力作用導致重力崩塌,形成V型谷、定向分布的溝壑和溶洞;喜山運動造成南嶺發生差異升降運動,這種間歇性差異升降運動將構景巖層抬升至侵蝕基準面之上,才能最終形成丹霞景觀[10]。根劈、冰劈等生物風化和物理外力作用則對已形成的丹霞地貌進行最后一步的改造。

因此,正如著名地質遺跡專家胡能勇所言[11],丹霞地貌是大自然這位卓越的雕刻大師經過數百萬年甚至幾千萬年的雕琢修飾而成。“紅層”是基礎,產狀平緩的紅色砂礫巖就是他的雕刻石材,層理以及節理裂隙是他的雕刻紋路,新構造運動是雕刻石材時的升降機。造就“堅巖”成為“陡崖峭壁”是內外地質作用施的技巧,其中尤以流水順裂隙的侵蝕和重力崩塌最重要,這位雕刻大師憑借其精湛成熟的技藝將丹霞地貌這一美妙絕倫的藝術品展現在世人面前。

表1 湖南省典型丹霞地貌分布統計表[8]

四 結語

高椅嶺風景之優美,大自然的造化之博大精深,遠非文字、語言能表達得出來。高椅嶺獨具特色的丹霞地貌景觀,既是休閑度假的生態旅游勝地,又是地學科普與科研的天然課堂,令人陶醉于山水之間,流連忘返,值得一去。隨著開發與保護并舉,高椅嶺丹霞地貌景區必將成為湘南大地上一顆耀眼的明珠,等待著人們去觀賞去探索。