2018—2020年蘇浙滬三省市餐飲渠道抽檢情況分析及建議

周羽*,王瑩,顧宇翔,翁史昱

上海市質量監督檢驗技術研究院(上海 200233)

近年來,餐飲業隨著國民經濟的發展也蓬勃生長[1],各具特色的餐館吸引消費者前去光顧,各地飲食文化逐漸融合[2],一方面大眾能夠足不出戶,吃遍大江南北,另一方面食品安全問題也越來越引起人們重視[3],通常涉及多個方面,餐飲行業的食品安全同樣受多種因素影響[4],包括原材料的安全性、生產和服務環節的問題及監管的問題等[5]。隨著社會發展,餐飲業的從業人員及整體經營理念和管理水平都有所提升,有一定規模的餐飲企業開始組建食安管理團隊,對流程中的危害點進行管控,制定操作規范。

通過收集2018—2020年蘇浙滬三地市場監督管理局公布的抽樣結果,選取其中餐飲渠道的數據進行分析,識別食品安全風險隱患,為將來進行更有效的防控和監督提供參考,給餐飲行業提出改進建議。

1 材料與方法

1.1 材料來源

試驗數據主要通過上海市市場監督管理局、浙江省市場監督管理局、江蘇省市場監督管理局官方網站處獲得,收集2018—2020年餐飲渠道的餐飲具、餐飲單位自制食品及餐飲渠道原料食品相關數據。其中,2018年由于機構改革,抽檢數據前3個季度由各省市原食品藥品監督管理局公布,第4季度逐漸變為各省市市場監督管理局公布。

1.2 試驗方法

三省市的抽檢項目主要參考國家市場監督管理總局發布的《國家食品安全監督抽檢實施細則》,部分餐飲檢測項目各地有所差異,主要為:餐飲具,大腸菌群、陰離子合成洗滌劑;發酵面制品,苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽、糖精鈉;油炸面制品,鋁的殘留量;熟肉制品,苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽、糖精鈉、脫氫乙酸及其鈉鹽;生食水產品,鎘、鋁的殘留量、寄生蟲;糕點,苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽、糖精鈉、鋁的殘留量、菌落總數、大腸菌群、霉菌、致病菌;食用油,酸價、極性組分;生肉類,獸藥殘留、鎘、總砷;蔬菜,鎘、農藥殘留。運用Excel進行數據匯總和統計分析,按照年份及類別對抽檢結果進行分析。

2 結果與分析

2.1 2018—2020年餐飲渠道抽檢概況

2018年,上海市共公布食品安全監督抽檢信息50期,其中涉及餐飲渠道樣品21期;2019年上海市市場監督管理局共公布抽檢信息51期,其中涉及餐飲渠道的抽樣16期;2020年共公布9期,涉及餐飲渠道抽樣23期,整體情況較好。

由表1可見,2018年餐飲渠道抽查不合格率為0.87%,受2018年開展的取締無證經營、餐飲從業人員食品安全知識培訓考核和對網絡餐飲持續監控等大整改措施的影響,2019年加大餐飲渠道抽樣力度,抽樣批次達1 022批,不合格率3年最低,僅0.20%。2020年受疫情沖擊,上海地區多次出現本地病例的影響,餐飲行業受到較大的沖擊,相應抽樣批次也有所減少,不合格率為0.44%。

表1 2018—2020年上海市餐飲渠道監督抽檢情況匯總

2018年江蘇省共公布省品安全監督抽檢信息65期,涉及餐飲渠道樣品38期;2019年公布50期,其中涉及餐飲渠道的抽樣27期;2020年共公布49期,涉及餐飲渠道抽樣19期,整體情況尚可。

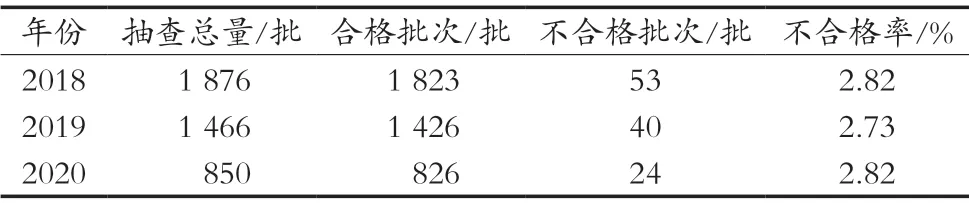

由表2可見,江蘇省連續3年餐飲渠道抽查力度逐年遞減,2019年抽查總量較2018年減少21.8%,2020年進一步減少,較2018年減少42%。3年的餐飲渠道抽查不合格率基本穩定。

表2 2018—2020年江蘇省餐飲渠道監督抽檢情況匯總

浙江省抽樣數量為3個省市中之首位,2018年共公布省級食品安全監督抽檢信息55期,其涉及餐飲渠道樣品27期;2019年公布49期,其中涉及餐飲渠道的抽樣16期;2020年共公布51期,涉及餐飲渠道抽樣37期,整體情況尚可。

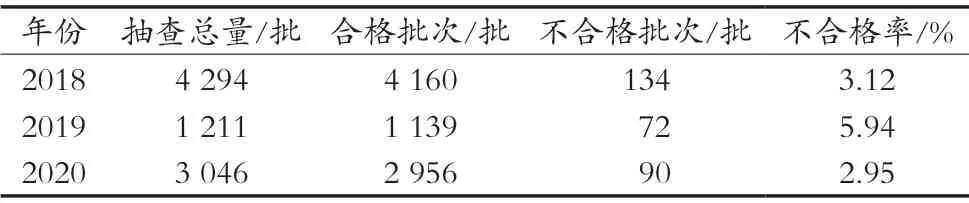

由表3可見,浙江省2018年的抽樣量最多,不合格率尚可。2019年對餐飲行業的抽查批次數驟減,為3年內最少,不合格率卻最高。2020年監督力度有所回升,超過3 000批次,不合格率也有所回落,為3年最低。

表3 2018—2020年浙江省餐飲渠道監督抽檢情況匯總

2.2 抽檢情況分析與存在的問題

2.2.1 上海市情況分析

由表4可見,上海市近3年共10批次不合格,其中餐飲自制食品類5批次、餐飲具3批次、餐飲渠道原料2批次。2018年不合格批次最多,有2批次現制現售糧食制品和1批次酒店自制蔬菜制品不合格。2批糧食制品不合格項目為菌落總數和大腸菌群,樣品為熱加工產品,加熱過程中應已充分殺滅微生物[6],推斷是餐飲公司員工在后期包裝及保存時出現紕漏,導致產品接觸微生物造成污染[7]。可見,員工的衛生意識仍舊非常重要,應當加強食品從業員工衛生健康培訓,為市民朋友的食品安全做好保障[8]。不合格的蔬菜制品則是違規添加過量添加劑的醬腌菜,酒店自制菜品為了追求口味,又缺乏相關知識,不當使用原料進行制作。

表4 2018—2020年上海市餐飲渠道抽樣類別

餐飲領域不合格率最高的是餐飲具類,餐飲自制產品和餐飲渠道原料的不合格情況在后2年均有所減少,但是餐具不合格率卻逐年遞增,主要的不合格項目為大腸菌群超標。2020年的2批次不合格來自同一家企業,該企業是大型連鎖餐飲,但是依然在餐飲具衛生方面缺乏自我監督,缺乏安全衛生觀念。在近2年疫情背景下,社會開始倡導使用公筷,因此復用餐飲具的使用量增多,如果清洗消毒未跟上,容易造成安全風險,因此餐飲具衛生更應得到重視,如此才能更好地保障大眾生命安全。

2.2.2 江蘇省情況分析

2018年江蘇省餐飲領域的問題主要集中在小餐飲店,有20家小餐飲企業被檢出不合格,特別是早餐店的食品安全問題尤為嚴重,油條產品的不合格率達26.92%,共14批次;另外,餐飲具衛生問題同樣嚴重,共31批次檢出陰離子合成洗滌劑或大腸菌群陽性,不合格率44.28%。

2019年的主要問題集中在肉制品和動物性水產品制品上,肉制品共不合格20批次,不合格率6.85%,其中由鹵菜店抽樣的產品13批次,不合格項為菌落總數和大腸菌群超標,部分檢出致病菌金黃色葡萄球菌,可見小餐飲的食品安全問題依然需要加大培訓力度。動物性水產品主要為生食水產品刺身類不合格,共10批次,不合格率15.38%,主要不合格指標為大腸菌群超標。

值得注意的是,江蘇省有一家連鎖餐飲企業連續2年的抽檢中共4家門店被檢出產品“招牌鹽水鴨”菌落總數及大腸菌群不合格,另一家門店甚至檢出金黃色葡萄球菌。可見該公司在2019年2次監督不合格后未對員工進行充分的培訓,并未對食品安全問題完全重視。連鎖餐飲企業由于消費者覆蓋面廣,更應重視食品安全問題,需要定期對門店員工進行培訓與監督,不定期自檢,以免造成門店操作懈怠形成食品安全隱患。

為提升餐飲領域的食品安全,2019和2020年江蘇省相繼出臺餐飲質量安全示范建設工作和《關于加強小餐飲管理的決定》,旨在加強小餐飲備案指導,進一步強化小餐飲的主體責任,要求落實事后的監管責任,同時規范化網絡經營,小餐飲食品安全問題有望獲得改善。

表5 2018—2020年江蘇省餐飲渠道抽樣類別

2.2.3 浙江省情況分析

浙江省近3年的餐飲領域3個類別產品的不合格率差異不大。在2018年的監督中,預制水產制品——海蜇的鋁殘留量不合格情況令人觸目驚心,總抽樣73批次,不合格56批次,不合格率達76.71%,不合格數超過當年不合格總數的一半。海蜇類產品制作過程中需要使用大量鹽和明礬進行腌漬,使其大量脫水并起到一定的防腐作用,若過量使用并清洗不徹底會導致鋁殘留量過高,GB 2760—2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》中規定鋁的殘留量不得超過500 mg/kg(以Al計),而浙江省所公布的不合格數據竟然超出數倍,說明餐飲店鋪的操作極為不規范。2018年另一不合格大類是糧食制品,油條糖糕等油炸面制品共不合格34批次,不合格率11.41%。油炸面制品的不合格主要項目也是鋁的殘留量過高,據分析是商家為了提升產品的口感而過量使用含有明礬的泡打粉[9]。

鑒于2018年較高的不合格率,2019年浙江省加大海蜇產品和糧食制品的監督力度,不合格率分別減少至31.25和5.93%,質量稍有好轉。2020年再次加強對海蜇制品的抽檢,全年抽查286批次,不合格率降為17.48%。

浙江省對餐飲具類的監督較為薄弱,2018年監督數量為0,在2019年和2020年的抽樣數量僅20個,因此分析價值有限。

表6 2018—2020年浙江省餐飲渠道抽樣類別

2.2.4 三省市綜合分析

蘇浙滬三省市監督抽樣的產品類別都比較均衡。三省市均對油炸面制品和自制糕點有較多關注度,前者監督項目為鋁的殘留量,后者主要為食品添加劑,如苯甲酸、山梨酸、糖精鈉等。浙江省和江蘇省上述產品每年都有不合格檢出,上海市不合格的情況較少。蘇浙滬瀕臨大海,域內河湖分布廣泛,消費者對水產制品偏愛有加,故相關產品抽樣批次也較多,浙江省的海蜇和江蘇省的刺身都有多批次不合格,上海市也對生食水產制品進行重點監督,但是未有通報不合格。從近3年結果來看,不合格主要集中在小餐飲公司,可見小餐飲單位的添加劑濫用問題依然嚴重,需要在今后著重監管。

3 結論與建議

3.1 餐飲企業提升建議

上海市和江蘇省不合格比例最高的都是餐飲具。餐飲具的不合格原因諸多:清洗不徹底,油脂與食物殘渣影響洗消效果;餐飲具數量不足,高峰期無法保證一人一餐及時消毒;消毒場所臟亂差或者未布置專用洗消點,一池多用,導致互相污染;消毒人員意識和知識匱乏,消毒液的配比不正確[10],浸泡時間不足,未能正確使用消毒設備;造成實際進行的是無效消毒。

不同餐飲具的消毒合格率也有所不同。有研究表明筷子由于形狀、體積及材質問題影響清洗消毒效果,導致其合格率最低[11]。此外消毒方式正確選擇與否也會很大程度上影響效果:蒸煮加熱的方式也會受到容器、加熱時間及加熱溫度的影響,使消毒效果不均勻;紫外消毒柜利用紫外線對餐具進行消毒,但是其殺菌效果只能作用于照射到的表面,因此僅適合碗盤等表面積平坦且大的餐具,不適合筷子,也不適合餐具疊放消毒;紅外線高溫消毒柜的熱力高、穿透力強,殺菌效果最為顯著,是目前較優的消毒方式。

除了在殺菌消毒過程中引起的污染,消毒過程后的存放階段也有風險[12]。預先擺放在餐臺的餐具由于空氣中的菌落沉降,洗消完的餐具不及時擺放在保潔柜中而是隨處擺放,保潔柜清潔不及時等情況都容易導致二次污染。

由每年的食品相關產品質量抽查可知,一次性餐具的衛生合格率遠大于復用餐飲具合格率[13],但是現在由于環保因素并不推薦一次性餐具的大量運用,為此監管部門應當加大餐飲企業的復用餐飲具的監督力度。

餐飲店自制菜品的不合格因素主要是原料帶入、操作不當及保存不當三方面。由原料引起的風險帶入需要商家對進貨渠道進行控制[14],不能將成本放在第一位[15];由操作不當及保存不當引起的衛生問題則應當加強員工培訓及資質考核,篩選合格的從業人員。門店后廚的環境也值得注意,良好的制備環境、明確的原料標簽、規范的記錄都有利于整個環節的衛生安全[16]。除此之外對于餐廳內風險點的監控也需要提升,建議規模企業組建食安部門,由專人負責定期門店巡檢自查,循環監督以提升門店食品安全。

近年來各省市都增加網絡餐飲環節抽樣,不合格也時有發生。網絡餐飲相對傳統堂食的餐飲企業準入門檻更低,不合格風險更高。許多網絡餐飲店不具備經營許可證,或者借用他人經營許可證臨時開店,衛生安全毫無保證。另有一些網絡餐飲店不具備門面,僅設有廚房,專做外賣,沒有“明廚亮灶”的壓力,對環境衛生及操作安全更沒有規范意識。

另一個需要關注的領域是食品自動制售機。我國高速發展的網絡支付功能和疫情常態化防控大幅促進自動制售機的發展[17],無需人工操作,一次性將原料加工成餐品的自助機器已經越來越成熟[18]。自動食品制售機的運營涉及餐飲、流通、生產多個節點,屬食品新業態[19],而現制現售類設備也存在原料不新鮮、日常維護不到位等安全隱患,加強對設備的日常監管,實現精細化管理,提高監管有效性,是現有的監管系統中不可忽視的難題。

3.2 監督部門改進建議

蘇浙滬三省市都有1年監督抽樣量相對較少,這年的不合格率均相對較高,可見餐飲企業的自覺意識依然不足,仍舊需要政府監督的力量督促其質量維護,足量的外部監督仍舊是保障食品安全的強有力手段。監管不只針對產品抽樣,人員考核也非常有必要,上海餐飲服務從業人員食品安全知識培訓考核工作值得借鑒,可以通過外力改善餐飲企業內部疏于學習、懈怠學習的情況。

浙江省連續3年對海蜇樣品進行大力監督抽樣,不合格率從76.71%降低到17.48%,但是總體來看不合格率依然較高,小餐飲的糧食制品也是值得注意的一類產品,這兩類產品建議各省市加大監督力度,促進質量安全的提高。預制水產制品由于是冷盤,有的是生制品,有的是腌制品,都不具備殺菌消毒流程,因此較易出現菌落總數超標的問題。加上有些餐飲門店儲存不當,甚至可能使之成為某些致病菌的培養基,因此也建議對涼菜系列進行菌落總數及大腸菌群的監督。農貿市場中的熟食店及超市現制現售餐飲食品更易出現食品安全問題[20],建議監管部門加大此類渠道的監測力度。

應關注餐品打包服務。該流程涉及餐飲服務人員的操作規范問題,許多打包的餐飲服務人員也兼顧收銀,在用手部觸摸錢款后不進行手部消毒而直接轉身取出下一個外賣盒進行裝盒,由于現金攜帶的微生物極多,在流通過程中極有可能染上致病菌,這樣的操作極易引起餐品污染。然而,大部分餐飲店的打包兼收銀員缺乏這方面意識,即使是在顧客進行指正后,也常常不以為然。今后可對這方面進行著重監督和員工食品衛生培訓,抽樣時增加對員工手部涂抹取樣。

可對抽樣員進行知識培訓,提高抽樣人員專業知識水平[21],增加其辨別風險點的能力,以更好地發現隱藏的問題。

3.3 結語

近年來蘇浙滬市場監管局通過不同方式提升當地食品安全,2018—2020年的餐飲渠道抽檢結果雖有所浮動,但總體表現良好,餐飲行業及監管部門需要共同努力,使老百姓吃得更加放心,喝得愈發安心。