“醫工融合”促進食品質量與安全專業人才培養

姜燕,毛彩艷,丁海燕

大理大學公共衛生學院(大理 671000)

食品質量與安全專業的開設,是食品教育領域為應對我國食品安全問題而做出的積極響應,為維護我國食品安全、提升食品行業整體水平發揮了重要作用。新冠疫情期間,食品工業對國家應急保障的重要性凸顯。后疫情時代,我國對食品安全與健康提出了更高的需求和挑戰,如進口冷鏈食品疫情防控能力亟待強化,功能性食品、植物基食品、老年食品再遇良機。食品質量與安全專業正在成為食品科技革命的先鋒專業,未來社會將需要大批具有全面系統的食品安全理論知識和實踐技術的創新型高素質人才。

公共衛生學院肩負著維護公眾健康的重要使命,在公共衛生學院開辦食品質量與安全專業,能夠發揮醫學院系優勢,實現“預防醫學”與“食品科學”的有機融合,構建以食品科學理論為基礎,化學、生物學、營養與食品衛生學、預防醫學等多學科知識交叉融合的“新工科”創新人才培養模式。

1 大理大學食品質量與安全專業“新工科”建設中的改革舉措

大理大學食品質量與安全專業以“新工科”發展為契機,響應“健康中國2030”規劃綱要,在工科基礎上融入醫學特色,已從“學科導向”向“目標導向”轉變。與“預防醫學”相結合的食品質量與安全專業人才所對應的社會崗位需求主要包括食品分析檢驗、食品質量控制與管理、食品質量與安全監督管理[1]以及營養健康管理。

1.1 多學科交叉融合的課程設置

我國未來的工程人才培養標準強調以下核心素養:家國情懷、創新創業、跨學科交叉融合、批判性思維、全球視野、自主終身學習、溝通與協商、工程領導力、環境和可持續發展、數字素養。依照食品質量與安全專業教學質量國家標準(設在醫學類高校),并基于OBE理念對專業課程群進行反向設計(表1),旨在培養出能將食品加工、食品安全控制以及食品營養與人類健康知識融匯貫通,并結合預防醫學研究食品質量與安全的復合型人才。

表1 基于OBE理念的食品質量與安全專業課程群構建

同時,聘請校外專家為學生授課。如:“乳品工藝學”課程聘請云南歐亞乳業有限公司高級工程師講授乳粉、發酵乳和奶酪的加工;“食品感官鑒評學”課程聘請下關沱茶廠評茶師講授茶的感官品評;“食品標準與法規”課程聘請大理州市場監督管理局一線執法人員講授食品安全日常監督檢查及案例分析。該專業的專任教師也擔任了“云南省食品檢查隊伍崗前培訓”的培訓講師及云南省食品安全工作評議考核工作組成員,有效踐行了“請進來、走出去”的教學交流理念。基于新冠肺炎疫情,開設了“食品衛生與安全防疫”課程,并在“食品標準與法規”教學中加入了最新的立法解讀。

1.2 注重實踐能力的培養

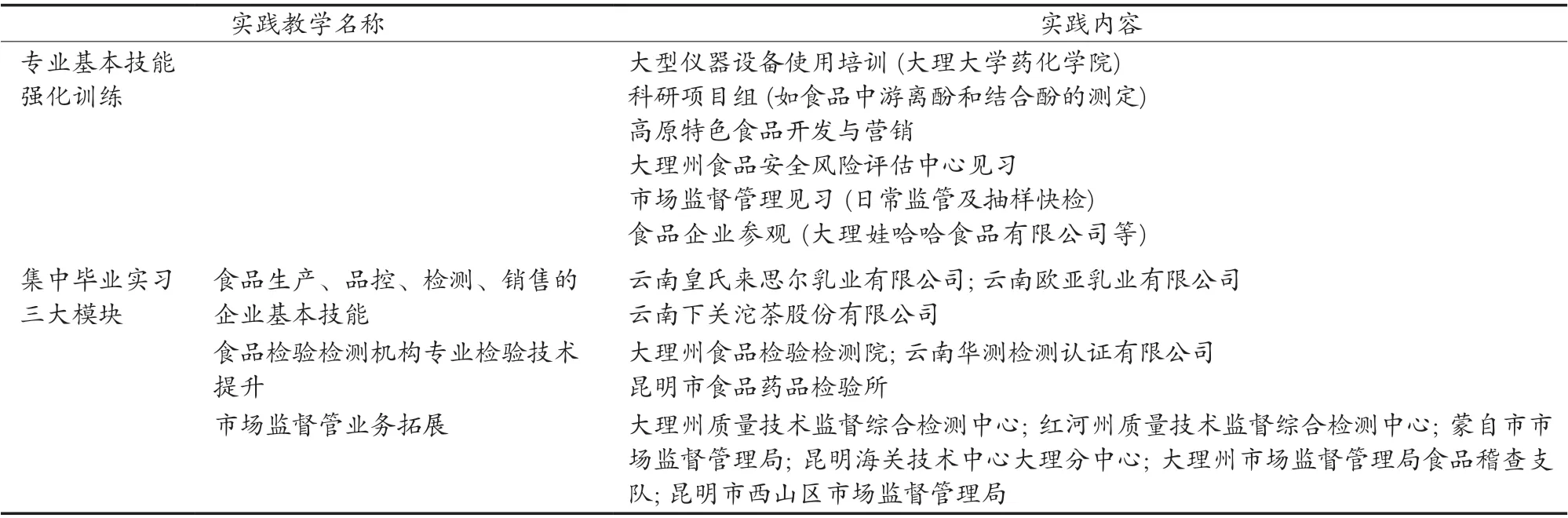

該專業有各類實踐教學基地15個,虛擬仿真實驗平臺的建立也為學生模擬實踐提供了保障,形成了“課程實驗+畢業實習+專業基本技能強化訓練+畢業論文(設計)”的實踐教學體系,充分利用地方社會資源共同辦學、協同育人。其中,專業基本技能強化訓練和集中畢業實習包括了如表2所示的三大模塊。

表2 食品質量與安全專業實踐教學體系

1.3 科研反哺教學

該專業專任教師立足滇西高原特色食品資源,開展了營養成分分析、功能活性評價、功能產品開發等方面的研究,利用專業優勢踐行高校服務地方社會職能,組建了“高原特色食品資源開發與利用”創新團隊、“紅云核桃研究室”以及“滇橄欖系列產品研發中心”,為大理州南澗縣、賓川縣、巍山縣多家企業提供技術支持,如高附加值產品研發、地方標準制定和品質控制等。

借助專業教師的科研項目及橫向課題平臺,在2017級食品質量與安全班進行試點。在該班遴選6人進入1位指導教師的實驗室參與高水平的科研工作,課題組定期舉行組會,與指導老師和碩士研究生共同進行中外文文獻閱讀,充分發揮科研資源在本科教育中的應用,為本科生搭建科學實踐和創新創業平臺,實現“本碩一體化”。該課題小組獲2019年大學生創新訓練國家級重點項目1項,并受邀參加第十三屆全國大學生創新創業年會交流。“橄一霾之疾,欖一肺之清”項目獲第五屆云南省“互聯網+”大學生創新創業大賽省級銅獎。

1.4 專業課程思政

生產成本的利益驅動、同類企業的競爭關系、生產過程的污染控制、認證體系的制訂遵循、食品安全的監管意識等一系列環節使食品行業面臨多方面的風險和壓力,食品從業人員的素質要求和道德規范也較其他職業更需要自覺性[2]。在食品質量與安全專業課程中開展德育是培養該專業學生職業素養的有效途徑之一。尊重專業課程自身建設規律,將科學價值觀、誠信教育、責任意識、法制意識等思政元素融入課堂教學中,培養學生強烈的社會責任感和食品安全法制意識,做誠信、敬業、有責任擔當、具有科學精神和民族自豪感的食品專業人才[3]。

以“乳品工藝學”課程思政設計為例。講乳源,介紹大理本土乳品企業-來思爾乳業的創業歷程,培養學生熱愛家鄉、胸懷天下、敢于擔當、創新創業的拼搏精神。講生鮮乳收購標準,介紹生乳新舊國標之爭議,培養學生的批判性思維。講乳蛋白質,通過分析公共營養學特點[4],幫助學生理解乳制品的營養價值和健康功效,并結合我國新冠疫情防控形勢,強化食品人承擔著國民健康、科學生產、食品安全監管等社會責任[2]。講巴氏殺菌乳與滅菌乳以及乳除菌新技術,介紹君樂寶“悅鮮活”INF 009S技術,該技術榮獲2019世界乳品創新大獎“最佳工藝創新獎”,并解決了巴氏殺菌乳的“卡脖子”技術,培養學生勇于嘗試、追求卓越、精益求精的大國工匠精神。通過課后作業“結合歐洲原料乳付款系統,分析美國奶農倒奶事件以及2014年中國奶農倒奶事件”,提出乳品發酵技術、嬰兒配方奶粉的部分配料以及食品行業的設備等仍依賴進口,啟發學生對于中國乳業市場及乳企發展存在問題的思考,培養敢于質疑、探究事實真相及自主終生學習的能力[5]。

2 基于“新工科”背景下食品質量與安全專業建設的持續改進

面對新一輪世界范圍科技革命和產業革命,緊跟一流專業、一流課程建設、一流人才的培養及工科認證要求,食品質量與安全專業建設仍需持續改進。

2.1 基于崗位勝任能力培育的課程體系改革

①教學內容轉向“加工技術、安全控制、營養調控”并重;實習/實踐過程轉向與“職業認知、行業責任”結合。②增加新生討論課程,對學生進行專業、行業的熱愛教育和價值塑造;③增加寫作與交流課程,提高學生思維、表述和展示的能力;④增加學科前沿課程,彌補教材與最新食品科學與科技水平的差距。⑤開設“雙語”或“全英文”教授的課程,提高外文原版教材使用比例及雙語測試比例,推進國際化教育。⑥開設“食品大講堂”,邀請企業專家講座。⑦開設“現代食品工業企業經營管理”“食品經濟與市場分析”等課程,培養食品企業高級管理人才。⑧建立核心課程思政案例資源庫及課程思政操作規范。⑨提高畢業論文選題的國際化和英漢雙語撰寫比例。

開展提高教師教學能力的專項培訓:①課程學習、主題研討、教學觀摩、教學診斷、全英課程教學培訓、進行專業網絡公開課程建設等,并積極推動高水平教材編寫試用;②增加教師和學生海外學習經歷,為教師和學生提供與名師交流的機會;③教師密切跟蹤行業動態,將自己的科研成果、最新的知識、技術進展、政策法律法規反映到教學內容和學生的畢業論文中,最大程度確保學生畢業離校時帶著最新動態走向社會。

2.2 創造批判性的學習環境

試點實行小班授課,充分營造批判性學習環境,著重對學生進行批判性思維能力的培養。①以團隊作業為主,通過大量閱讀,養成批判性思維習慣及自主學習習慣,使學生具有團隊精神、領導力、學術渴望以及強大的抗壓能力。②鼓勵更多的專任教師積極指導學生參與科研工作,與導師研究方向及研究生培養相結合,組成培養小組,定期研討,進一步推動科研反哺教學。③允許部分學生提前開展并完成畢業設計及畢業論文。

新冠疫情使得全國高校開展了多種模式的線上教學活動。學生獲取專業信息已不再限于課堂教師傳授,可以通過各種學習平臺(如精品課程、中國大學MOOC、人衛慕課、智慧樹、雨課堂、超星等)和專業相關的微信公眾號(如食品伙伴網、食品工業科技、食藥信息論壇等)了解食品科學的前沿技術。大數據背景下的資訊全球化能夠為學生提供世界頂尖大學的優質教育資源,相比于傳統的教學模式,線上學習可以為學生提供更廣闊的學習空間和交流平臺[6]。目前,仍需完善在線教育認證制度與課程質量評價標準,提高社會認可度。重點打造智能化的線上教育平臺,激發學生終身學習的能力,以科技賦能教育。

2.3 實踐模式的優化

從“被動實踐”轉向“主動實踐”。讓學生真正作為主體參與實踐活動的各個環節,包括對象的確定、方法的制定、內容(路線)的設計、問題質疑、分析總結等。培養學生的質疑力、觀察力和協同力,增強時間管理和項目管理的能力以及解決食品行業復雜工程問題的工程能力。

①組建“導師團”,孵育項目。專業指導教師通過帶領學生負責某一項目的開發、某一類產品的檢測或某一標準的制定,提高學生實踐動手能力和分析解決問題能力。②為保證學生在實踐過程中對產品設計、加工工藝、感官評定、理化檢測及衛生指標檢測有系統認識和掌握,可設置“食品加工—檢驗—銷售”綜合實驗,模擬實際食品生產過程,使學生從最初的新產品研發、原料、工藝設計、產品加工、感官鑒評到產品的質量控制和營銷,掌握食品加工的全產業鏈條。③加強“雙師型”教師培養,鼓勵青年教師作為“科技特派員”到企業掛職,提高青年教師的工程化能力[7]。④虛擬仿真實驗平臺的逐步完善。

精準營養與個性化制造是未來食品戰略方向。專業見習邀請醫院營養科室醫生為學生講座或學生到醫院的營養科室實習,這對該專業的建設將是前所未有的嘗試。學生借助醫學及食品科學基礎知識,學習如何為住院病人進行飲食營養指導,對肥胖癥、糖尿病、高脂血癥、痛風等慢病患者提供有針對性的營養補充或膳食調節措施,還可以為兒童、孕婦、乳母、老年人等特定人群進行營養咨詢和健康指導。這一舉措將有助于培養從預防醫學的角度深層次地研究健康食品的復合型人才,真正實現“醫工融合”。

2.4 行業單位融入教育教學全過程的思考

利用學校人才優勢,主動參與企業生產研發,并進一步加大行業單位專業技術人員擔任課程教師及實習、畢業論文指導教師的比例,調動企業參與實習基地建設的積極性,實現提升學校科研服務能力和企業研發能力的雙贏[8-9]。來自于監管或生產一線的專業技術人員可以有效幫助學生進行職業定位,盡早培養學生的職業認同感。充分發揮寒暑假實踐調研活動[1],利用食品企業、政府/科研單位接收學生進行短期實習,讓學生盡早接觸社會。

集中畢業實習環節,學生可以根據自己的就業意愿實行“分流”實習方案。“訂單式教育”人才培養模式已在高職院校中得到廣泛的實施和推廣,但在本科院校中應用還比較少[9]。如有意愿在企業工作的同學,可以通過修訂培養方案,與企業共建“3+1”人才培養模式或“頂崗實習”的生產實習模式,培養體系不僅包含企業的工作崗位所需技能,還要考慮學生在專業領域持續發展的能力。這將有助于提升學校就業率和企業滿意度,為地方性本科院校人才培養模式的改革提供依據[10]。

2.5 新興技術在食品領域應用的引入

食品產業是高技術產業,以學科交叉為基礎的高技術發展是未來食品產業發展的重大方向。智能制造、智能綠色冷鏈、基于基因研究的個性化營養食品創制、食品生物合成和大數據技術為代表的高技術將支撐構建未來食品產業新業態。在人才培養過程中應引入為保障食品供應鏈安全提供有力支撐的高新技術,如區塊鏈等信息化技術在食品質量安全追溯體系應用、生物信息學在食品品質與營養健康中應用以及人工智能技術在食品裝備設計與制造應用。

2.6 培養學生主動肩負造福人類、塑造未來的責任感

強化課程思政,夯實人文底蘊。大一年級開設的“食品專業導論”“飲食文化”課程,讓新生對未來、對專業充滿好奇和憧憬,是融入理想信念、家國情懷和專業使命最好的時機,也有利于穩定專業思想、提高后續的育人成效[2]。二、三年級可組織活動提升學生的專業熱愛度和社會責任感,強化食品人在重大衛生事件中的責任與使命[2]。①設計適合該專業學生的社會服務活動,如定期舉行“食品安全進社區”“中小學生飲食健康指導”“老年人對保健食品的認識誤區”等膳食營養科普宣傳,引導社區居民形成科學的膳食習慣,推進社會健康飲食文化建設。②定期帶領學生去超市或農貿市場進行“抽樣快檢”,培養學生服務社會理念,增強責任心。③舉辦“食品生物化學實驗技能大賽”“乳制品創意大賽”“高原特色食品開發創意大賽”“食品安全法律知識競賽”“食品安全與營養健康知識競賽”等活動,強化實踐能力的過程中孵化學生的創新能力[11]。④鼓勵教師學生積極參加“QUIZ BOWL全國大學生食品專業知識競賽”“杜邦營養與健康兩岸學生創新競賽”“CAPINNO全球食品飲料商業挑戰賽”以及中國食品科學技術學會主辦的李錦記杯、盼盼食品杯、安琪酵母杯、三只松鼠杯、溫氏杯、恒順香醋杯、哇哈哈杯等創新競賽。

3 結語

正值“十四五”開局之年,食品科學行業的戰略需求是要保證資源充分利用的充足食品供應、智能高效的食品制造供應鏈以及適應美好生活需求的健康食品供應,急需解決食品行業“卡脖子”攻關技術。如何通過多學科交叉融合,制定出具有創新綜合能力的人才培養方案,構建課程體系和質量保證體系[12],在工程教育活動中,不斷探索食品工程與信息化、數據化、智能化的轉型升級和改造途徑,是當前的重要任務。