內鏡下黏膜剝離術與常規手術治療早期胃癌近遠期療效探討

柴玉林

早期胃癌指患者胃黏膜或者黏膜下層出現癌組織病變,無論病變范圍大小、淋巴結是否出現轉移[1]。早期胃癌患者如果沒有接受及時的治療,其生命安全將受到嚴重威脅。臨床上通常采取傳統常規手術治療早期胃癌,但傳統常規手術需對患者胃部進行切除,術后創傷極大,復發率高,易導致術后并發癥,影響患者正常生理功能,恢復效果降低,治療效果并不理想[2]。目前隨著內鏡技術的成熟,應用于早期胃癌手術的內鏡黏膜下剝離術效果顯著,是一種直接從黏膜下層直接剝離病變部位的手術,在內徑干預下能大部分甚至完全剝離病變組織,且與傳統常規手術相比,其手術創傷小,能有效改善患者臨床癥狀,促進病情康復,對預后情況有明顯改善作用,但需要對術后出血、穿孔等不良反應進行預防[3]。本次研究擇取2018 年1 月~2020 年1 月本院收治的92 例早期胃癌患者,按照治療方案的不同分成兩組,分別應用內鏡黏膜下剝離術與常規手術進行治療,對其近遠期療效展開討論,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 擇取2018 年1 月~2020 年1 月本院收治的92 例早期胃癌患者,按照治療方案的不同分為對照組與研究組,各46 例。對照組中男26 例,女20 例;年齡35~69 歲,平均年齡(51.5±9.6)歲。研究組中男17 例,女29 例;年齡40~73 歲,平均年齡(56.5±7.4)歲。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。兩組均自愿參與本次研究,且已簽署同意知情書,本研究經本院倫理委員會批準。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 符合早期胃癌相關診斷標準確診的患者;癌癥病灶都是在黏膜內,且不超過黏膜下層的患者;無腹腔淋巴轉移情況的患者;病灶直徑>23 mm的患者;無潰瘍及糜爛的患者;年齡在18~80 歲的患者;知情同意,并簽署書面同意書的患者。

1.2.2 排除標準 哺乳期、合并精神疾病的患者;其他重要器官產生病變的患者;合并其他惡性腫瘤、淋巴轉移、表面糜爛的患者;凝血機制異常的患者;不同意或無自主意識的患者。

1.3 方法

1.3.1 對照組 給予常規手術進行治療。對患者進行術前麻醉處理,在腹直肌處選擇一處做切口,順著橫結腸在大網膜進行游離,清理黏膜淋巴結,接著行胃切除術,將胃殘余與腸管進行縫合,對患者胃組織進行切除,消化道重建后,在患者腹腔內置引流管。檢查切口,進行止血操作,逐層縫合腹腔,手術結束。患者術后禁食24 h,待腹腔可以通氣后,將流食逐漸過渡為普通飲食,進行常規抗感染及補液治療。

1.3.2 研究組 采用內鏡下黏膜剝離術進行治療。利用電凝標記病灶邊緣,將甘油果糖與美藍注射至病灶處將其抬高。透明帽套內放置高頻圈套器,將其套在內鏡前端。透明帽套結合負壓吸引的方式吸入病變黏膜,然后用圈套器將黏膜割下。在腫瘤邊緣進行預切除,形成環狀切口后,將黏膜下層的病變結締組織進行鈍性剝離,最后利用電凝止血,手術結束。患者術后禁食24 h,待腹腔可以通氣后,將流食逐漸過渡為普通飲食,進行常規抗感染及補液治療。

1.4 觀察指標及判定標準

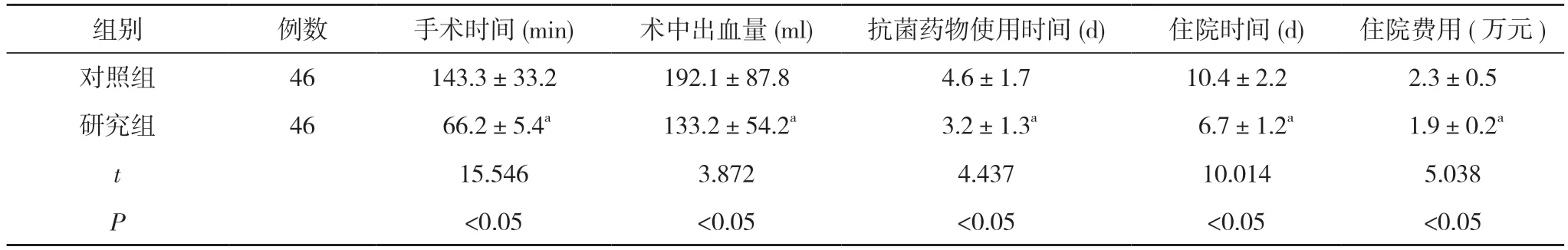

1.4.1 對比兩組患者手術指標 包括手術時間、術中出血量、抗病菌藥物使用時間、住院時間及住院費用。

1.4.2 對比兩組患者治療效果 療效判定標準:顯效:病灶組織去除>80%,患者臨床病癥完全消失;有效:病灶組織去除50%~80%,患者臨床病癥基本消失;無效:患者臨床癥狀沒有好轉,甚至趨向惡化[5]。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。

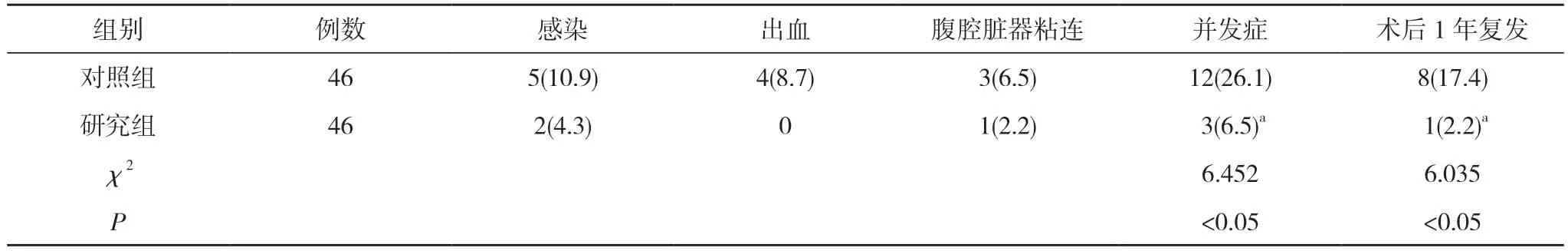

1.4.3 對比兩組患者并發癥發生情況 并發癥包括感染、出血以及腹腔臟器粘連。對比患者術后1 年的復發率,病情復發標準:治療6 個月后病灶切除部位重新出現腫瘤組織[6]。

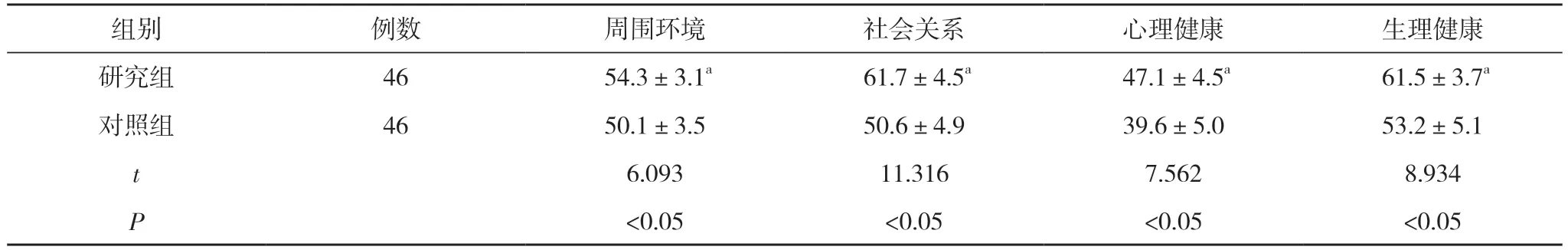

1.4.4 對比兩組術后生活質量評分 依據世界衛生組織生活質量測定量表(WHOQOL-BREF)進行評定,評估項目為4 個方面,即社會關系、生理健康、心理健康、周圍環境,各項滿分均為100 分,分值越高生活質量越好。

1.5 統計學方法 采用SPSS23.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組手術指標對比 研究組手術時間、抗病菌藥物使用時間、住院時間均短于對照組,術中出血量少于對照組,住院費用低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組手術指標對比()

表1 兩組手術指標對比()

注:與對照組對比,aP<0.05

2.2 兩組治療效果對比 治療后,研究組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療效果對比[n(%)]

2.3 兩組并發癥發生情況與術后1 年復發率對比 治療后,研究組并發癥發生率、術后1 年復發率均明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組并發癥發生情況與術后1 年復發率對比[n(%)]

2.4 兩組術后生活質量評分對比 治療后,研究組周圍環境、社會關系、心理健康及生理健康評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組術后生活質量評分對比(,分)

表4 兩組術后生活質量評分對比(,分)

注:與對照組對比,aP<0.05

3 討論

胃癌屬于臨床常見的消化系統惡性腫瘤,病發率高,導致胃癌產生的因素主要有遺傳、作息時間混亂以及吸煙酗酒等方面[7]。早期胃癌患者的臨床表現為消瘦、便血或黑便及惡心嘔吐等,患者病情發展到后期,其生命安全將受到嚴重威脅[8]。常規切除術是到目前為止根治早期胃癌的公認首選方案,常規切除手術能最大限度將病灶切除,但對患者造成的損傷極大,容易誘發出血以及感染等系列并發癥,嚴重影響患者預后效果[9]。

近年來,我國的醫療事業不斷改革創新,微創技術也隨之不斷發展[10]。內鏡黏膜下剝離術是一種微創手術,以內鏡黏膜切除術為基礎改進,進一步克服了切除術存在的局限性,具備創傷小、術后恢復快、降低并發癥發生率等特點[11]。內鏡下黏膜剝離術能準確控制病灶的形態及切除直徑,針對大范圍病灶可進行一次性切除,避免因腫瘤殘留而導致復發的情況產生;能在短時間內恢復患者病情,提高遠期生存率,安全性高,減少手術對患者自身造成的損傷[12-14]。另外應用內鏡黏膜下剝離術治療早期胃癌,可明顯提高患者臨床治療效果,改善預后情況,提高患者遠期生存率。

本次研究結果顯示,研究組手術時間、抗病菌藥物使用時間、住院時間均短于對照組,術中出血量少于對照組,住院費用低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。研究組治療總有效率明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。研究組并發癥發生率、術后1 年復發率均明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。研究組周圍環境、社會關系、心理健康及生理健康評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。表明早期胃癌采取內鏡下黏膜剝脫術治療利于改善患者生存質量。可見,與常規術式相比,早期胃癌患者采取內鏡下黏膜剝脫術治療發揮著更大的優勢和作用。

綜上所述,與常規手術治療相比,內鏡下黏膜剝離術臨床治療效果更加明顯,預后效果得到顯著改善,降低并發癥發生率,提高患者遠期生存率,可在臨床應用推廣。