基于大灣區視角談廣東省一帶一路新機遇

文/馬也樂(上海交通大學文創學院)

一、“一帶一路”政策與廣東

“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21 世紀海上絲綢之路”的簡稱。一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發展的旗幟,積極發展與沿線國家的經濟合作伙伴關系,共同打造政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。2015 年3 月28 日,國家發展改革委、外交部、商務部聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21 世紀海上絲綢之路的愿景與行動》。

在大灣區的部署上,實現珠三角互通的兩條重要通道之一港珠澳大橋已經開通,另一條深中通道也已經開始施工。這兩個跨海通道分別長55 公里和24 公里,實現珠海、澳門、香港直接連通,中山與深圳也將直接連通,從而改變了從珠海到香港必須繞道中山、佛山、廣州、東莞、深圳的局面,真正實現珠三角地區的人才和物流的全面連通,將極大地促進珠三角各地的聯動與合作,發揮出1+1 大于2 的效果。

二、各大灣區比較及借鑒

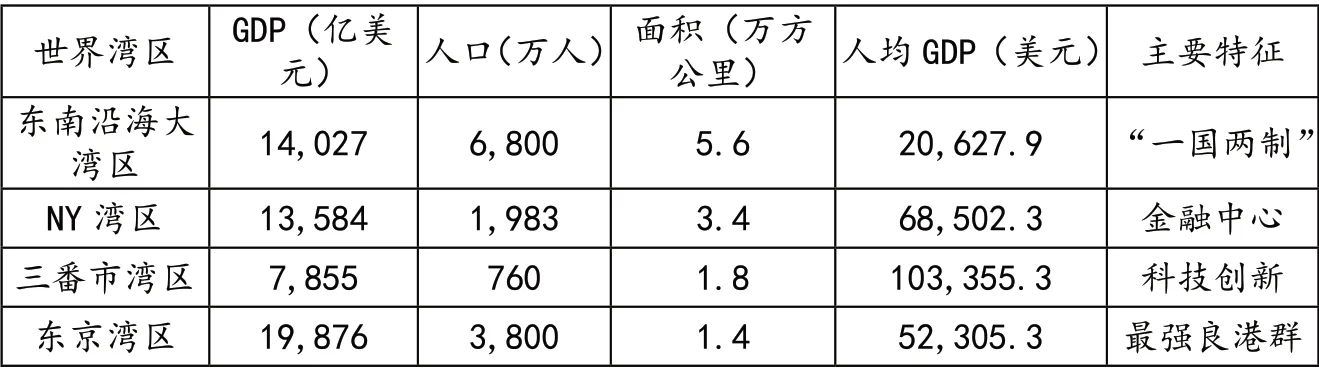

(一)灣區概況(表1)

表1 灣區概況表

(二)成功之路

1.近水樓臺先得月——優越的地理環境

各大灣區多三面環陸、海岸線長、腹地廣,適合建設港口,并能在面積相對狹小的空間培育多個港口城市。東京灣沿岸由橫濱港、東京港、千葉港、川崎港、木更津港、橫須賀港6 個港口首尾相連,形成了馬蹄形港口群,年吞吐量超過5億噸。而三番市灣區有全球最好的自然氣候,以環境優美、氣候宜人著稱。其面臨太平洋,常年陽光明媚,空氣清新,在無數次評選中被譽為“最受美國人喜歡的城市”。高科技的發展需要依靠人才,而人才喜歡集聚在氣候環境條件好的灣區。

2.要致富,先修路——發達的基礎設施

交通配套設施方面,三番市灣區由密集的州際公路、加州州道以及國道等公路組成公路交通網絡,郡與郡之間則有輕軌系統(BART)與火車。三番市灣區快速交通系統總長104 英里,設有43 座車站,可有效解決灣區內三番市、奧克蘭、伯克利、戴利城等城市的城際運輸需求,此外還有連接三番市國際機場的機場快速交通、奧克蘭國際機場的機場客運。東京城市圈是日本列島航道、鐵路、公路、管道和通信等網絡密度最高的地區。該地區的鐵路網呈放射狀,外圍有“山手線”和“武藏野線”兩條環形線,內環有密集的高速公路網,在市中心50 公里半徑范圍的汽車日流量超過500 萬輛次。東京灣區則擁有14 條城市地下軌道交通線以及京濱東北線、中央線、總武線等過境鐵路和各類軌道交通。空中運輸方面,2016 年底,作為紐約和三番市灣區的主要空港,洛杉磯和三番市機場年旅客吞吐量分別達8092 萬和5310 萬人次。東京灣區的主要空港羽田機場年旅客吞吐量達7283 萬人次。

3.單絲不成線,獨木不成林——內聯外爭的分工協作

日本的港口管理機構在擁有港口基本管理權外,運輸省掌握了港口群規劃協調的最終權力,從而避免港口之間惡性競爭。東京灣港口在運輸省的協調下,錯位發展、攬貨、整體宣傳,以提高整體知名度,同國外港口相抗衡。為了控制日本主要大港之間在價格上的自由競爭,緩解港口之間的競爭壓力,1985 年運輸省同船東協會商定后,規定在東京、川崎、橫濱、名古屋、大分、神戶、門司、北九州的入港費和岸壁使用費采取統一的標準。這一政策的出臺使得日本港口將對內的競爭轉向對外的競爭。2004 年7 月,日本為了同釜山港和高雄港爭奪中轉貨源,決定大幅降低港口收費,并簡化繁復的商船進港手續,從而重振東京灣、阪神和伊勢灣三大港口群的轉運功能,并指定這3 個港口群為超級樞紐港灣,集中投資建設。

4.物競天擇,適者生存——強勢的核心競爭力

紐約曼哈頓是CBD 的發源地,是世界第一大經濟體美國的經濟和文化中心,也是聯合國總部大樓的所在地。華爾街是世界金融的心臟,擁有紐約證券交易所和納斯達克證券交易所。美國7家大銀行中的6家,2900 多家世界金融、證券、期貨及保險和外貿機構均設于此,成為世界金融的心臟。

三番市灣區因氣候環境宜人,集聚了越來越多的高科技人才,科技發展迅猛。優美的環境吸引了舉世知名的斯坦福、UCLA、伯克利、加州理工等20 多所著名大學,另外還有谷歌、蘋果等互聯網巨頭和特斯拉等企業全球總部。

東京灣區則由于良港集群,在龐大良港群的帶動下,逐步形成了京濱、京葉兩大工業地帶,鋼鐵、石油化工、現代物流、裝備制造等依賴物流的產業十分發達。

5.天時不如地利,地利不如人和——教育和科研資源集聚地

東京一個市就集聚了全日本120 所大學中的1/5 以上和30%的大學教員,集聚了近500 所民間研究機構的1/4 和600 多家頂級技術型公司的一半。1972 年筑波科學城建成后,一些國立研究試驗機構和大學才從東京遷移過來,但東京仍然是研究機構的集中區域。三番市灣區則聚集了一批美國著名的高等學府以及研究性機構,其中有斯坦福大學、加利福尼亞大學伯克利校區、加利福尼亞大學戴維斯校區及加利福尼亞大學三番市校區四個世界級的研究型大學,以及航空航天局艾姆斯(Ames)研究中心、農業部西部地區研究中心、斯坦福直線加速器中心、能源部勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室、能源部勞倫斯·伯克利國家實驗室等五個國家級研究實驗室。三番市灣區以知識技術為基礎,擁有雄厚的科研力量和龐大的人才隊伍,世界各國的科技人員達100 萬人以上。而在紐約灣區,世界知名的大學也不少,包括有布朗大學、哥倫比亞大學和康奈爾大學等頂級名校。

三、鼓勵創新,引領發展

“一帶一路”建設實現了從理論設想到創新實踐的重大跨越,可以說,“一帶一路”是一條創新之路。作為國家發展全局的核心位置,創新驅動發展戰略必須是“一帶一路”自始至終的關鍵詞。無論是推進“一帶一路”尋找全球治理困境新方法,抑或是廣東省在“一帶一路”政策之下突破重圍實現城市轉型升級找尋新的增長點,創新是引領發展的第一動力。

在這一背景下,東南沿海大灣區被期望成為一個“創新高地”,合作打造全球科技創新平臺,構建開放型創新體系,完善創新合作體制機制,建設東南沿海大灣區創新共同體,逐步發展成為全球重要科技產業創新中心。這不僅是出于灣區內的現有數據情況,更是因為雙創利好的政策有希望孕育更多創新的萌芽。只有將創新這一核心發揮好作用,才能帶動東南沿海大灣區的各方面發展,才能發揮廣東省在“一帶一路”經濟帶中的作用。

首先,“一帶一路”的創新在廣東省的關鍵資源,同時也是東南沿海大灣區將創新作為重要發展內容的基礎,不僅僅因為巨大的經濟基礎,但過硬的經濟基礎一定是必要條件。宏觀經濟學家任澤平認為,東南沿海大灣區經濟規模近10 萬億人民幣,介于韓國和俄羅斯之間,相當于世界第十二大經濟體。區域內擁有深圳港(世界第三)、香港港(第五)和廣州港(第七)等世界級港口,2016 年總吞吐量6232萬標箱,為世界第一,廣東省內8大機場2015 年吞吐量1.05 億人次,位居國內各省之首,具備建成國際一流灣區和世界級城市群的基礎條件。

除經濟基礎外,過硬的知識支撐也是創新的關鍵。東南沿海大灣區有近兩百萬在校大學生,意味著人才儲備資源極為豐富。這里人杰地靈,不僅有國內知名高校中山大學、華南理工大學,更能與港澳兩地高校聯動合作,加強交流溝通,其吸引到的人才不僅來自大灣區,更有來自全國各地的人才和大規模的有海外教育背景的留洋精英。如此“高精尖優”的資源是致力科技創新的關鍵。

其次,國家層面(無論是省還是國務院)在推動東南沿海大灣區以創新支持“一帶一路”建設過程中做出了許多貢獻,其政策不常針對某城市的創新環境,更多的是推動城市間合作發展,營造整個城市群的創新生態。

珠三角國家自主創新示范區于2015 年9 月29 日正式獲得國務院批復同意,覆蓋了廣州、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶市珠三角8 個市,連同2014 年獲批的深圳市國家自主創新示范區,共同形成1+1+7 的自主創新示范區城市分工格局,大力發展創新型企業,注重研發能力,建設重大創新平臺。

廣東省通過了《廣深科技創新走廊規劃》,將要打造的這條共享開放創新走廊意義重大,在廣深莞等沿線城市協同發展的條件下,將有能力對比甚至超越美國硅谷的“高速公路”——128 號公路科技走廊,加速東南沿海大灣區的進一步協同發展,全面升級廣東創新平臺,成為全國創新發展重要一極和“一帶一路”經濟帶上的重要創新中心。

已有資源、政策支持和一些發展態勢表明東南沿海大灣區在創新方面有光明的發展空間,能在“一帶一路”經濟帶的建設中承擔起應有作用。然而,在前景光明的對比之下,大灣區在創新方面依然有一些不盡人意的現狀,比如人才如何留住的問題,比如缺少獨角獸企業的問題。

在談到留住人才的問題上,不得不談及深圳從“人才洼地”到“全球港”的蛻變。為了吸引人才、留住人才,深圳市以各項政策支持重金引才,提供便捷停居留服務,出臺人才條例……近年來,深圳打破戶籍、地域、身份、學歷職稱、體制五大壁壘,大力筑巢引鳳,行政效率也領先全國,讓人才放心安家。深圳的變化在很大程度上得益于“人才紅利”,這是助力深圳新一輪發展強勁的核心,無論是在開拓生物、互聯網、新能源等戰略性新產業,還是聚焦拓展新能源汽車、激光電視、基因檢測這些新行業,深圳用人才推動了創新,取得了經濟發展的成果。類似經驗需要且應當被大灣區的城市借鑒學習,以解決甚至根治灣區大多數城市“留不住人”“流動率高”等人才問題,才能緊緊抓住創新的核心。

另一方面是東南沿海大灣區獨角獸企業的缺少。獨角獸企業一般指短時間創辦、達到10 億美元估值的創業企業,他們的出現一般會極大地促使相關產業集聚,促進相關行業發展。現有相關調查證明獨角獸企業對于創新的驅動不僅是成倍的,而有可能是三階關系,可見其巨大推動力。眾所周知的騰訊公司旗下有數家獨角獸企業,且成為一種現象級。放眼全國,國內有一半的獨角獸都在首都北京,部分獨角獸企業在上海,廣東地區本身獨角獸企業數目不多,大多數落戶在深圳,依仗騰訊、華為這樣的大型企業和大疆科技、華大基因、華訊方舟這樣的具有新發展點的公司帶來的創新發展氛圍和資源的集聚。因此,東南沿海大灣區必須將培養獨角獸企業作為重點,才能更好地實現創新推動的效果,以增添“一帶一路”經濟帶的創新力。