不同垂直骨面型成人骨性Ⅲ類錯平面傾斜度分析

劉帆 王艷紅

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2017年1月~2018年12月收治的99例接受正畸治療的成人骨性Ⅲ類錯患者(ANB<0°)為研究對象,以SN-MP 角為分組標準分為高角組(35例,SN-MP>37°)、均角組(30例,26°≤SN-MP≤37°)、低角組(34例,SN-MP<26°),另 選31例同期骨性Ⅰ類均角個別正常者(0°<ANB<5°,26°≤SN-MP≤37°)為對照組。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①對照組納入標準:顏面對稱,對稱、協調;②患者納入標準:前牙反、磨牙近中關系;牙列完整,除第三磨牙外,無其他牙列缺失。對照組與患者均年齡≥18 歲,對研究知情同意。排除標準:①正畸、正治療史;②嚴重顱面畸形;③明顯下偏斜;④上下牙弓位置異常,存在橫向不協調;⑤合并精神系統異常,難以配合完成檢查。

1.4 觀察指標 比較患者及對照組之間一般資料及骨性指標與平面指標情況。骨性指標與平面指標包括:FH-MP、PP-MP、OP-P、OP-A、OP-C。

1.5 統計學方法 采用SPSS24.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,正態計量資料采用t 檢驗,非正態計量資料采用F 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

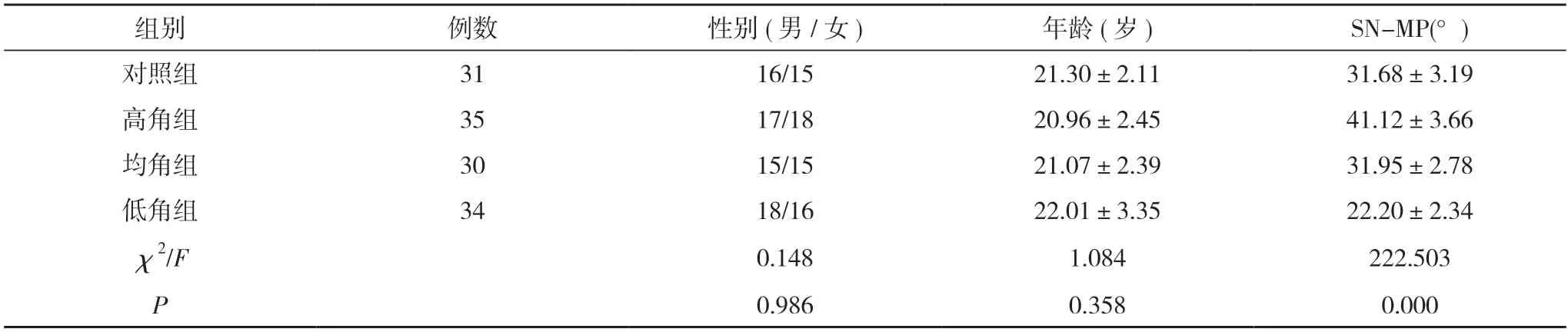

2.1 四組一般資料比較 高角組、均角組、低角組、對照組性別、年齡比較,差異無統計學意義(P>0.05);對照組與均角組SN-MP 水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);SN-MP 水平高角組>均角組>低角組,比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 四組一般資料比較(n,)

表1 四組一般資料比較(n,)

注:四組SN-MP 比較,P<0.05

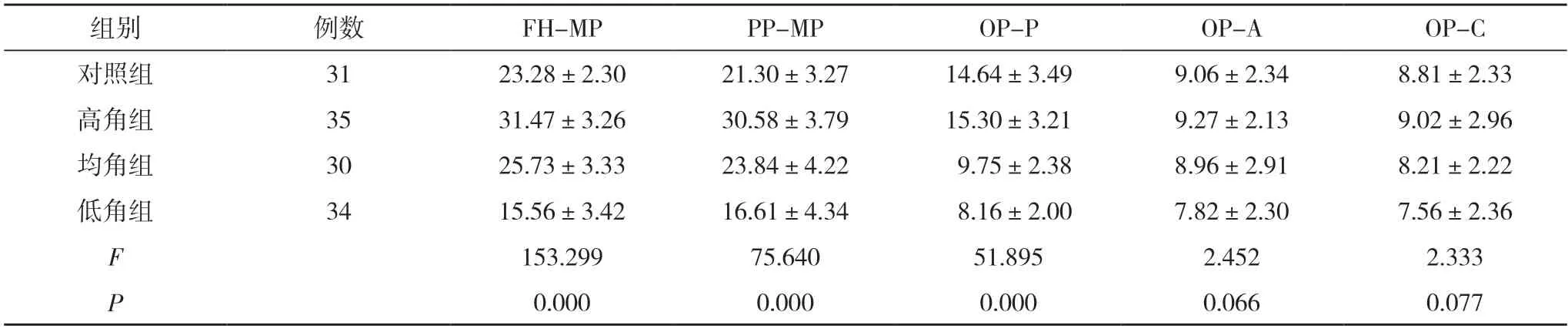

表2 四組骨性指標與平面指標比較(,°)

表2 四組骨性指標與平面指標比較(,°)

注:四組FH-MP、PP-MP、OP-P 比較,P<0.05

3 討論

本次研究中,以不同垂直骨面型為分組標準,將其分為高角組、均角組及低角組,其最終正畸治療目的為糾正平面傾斜度,以改善患者面型及牙齒咬合關系。在研究結果中發現,高角組、均角組、低角組比較中,FH-MP、PP-MP、OP-P 水平依次降低,考慮原因與下頜平面、腭平面、后平面之間旋轉引發,表現出平面傾斜度增加后,下頜會出現一定程度延長(趨向于長面型),傾斜度減小,面下距離縮短(傾向于短面型)。SN-MP 水平高角組>均角組>低角組,比較差異有統計學意義(P<0.05)。高角組、均角組、低角組的OP-A與OP-C 比 較,差異無統計學意義(P>0.05);四組OP-A、OP-C 水平比較,差異無統計學意義(P>0.05)。提示高角組平面傾斜角度水平均較正常組高,考慮原因為,骨性Ⅲ類錯會隨年齡增長而變化,低角患者下頜平面會發生逆時針旋轉,高角患者會發生順時針旋轉,因此會出現高角組PP-MP 增加,低角組PP-MP減小情況。通過較多糾正后平面傾斜度、增加順時針旋轉,以相應增加頦部后移程度,改善軟組織結構,正畸治療效果理想。對照組OP-P 與高角組比較,差異無統計學意義(P>0.05),即使通過正畸治療恢復正常后平面結構,但因順時針旋轉水平較小,恢復正常前牙覆狀態難度較大,因此對于高角患者而言,需接受正頜外科治療,以改善其關系。