康復治療儀聯合盆底訓練在初產婦產后康復護理中的作用研究

周鑫

妊娠、分娩均屬于女性一生中較為重要且神圣的時刻,而妊娠過程中隨著孕婦子宮體積逐漸增大,其盆底肌在重力作用下會造成軟組織損傷的情況;再加上分娩過程中初產婦對于分娩知識的缺乏,其體內雌性激素、孕激素等多種激素代謝異常,致使其產后出現子宮縮復不良、子宮脫垂等盆底功能障礙,需要采取相關的干預措施進行有效治療和護理,以整體促進其產后的身體康復,并提高產婦產后的日常生活質量。部分醫學研究顯示[1],康復治療儀聯合盆底訓練的應用對于初產婦產后康復效果顯著;因此,本次研究將針對這一結論進行研究,為初產婦產后康復護理提供重要的參考依據,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2018年11月~2020年11月收治的初產婦70例,應用等量數字隨機方式分為常規組及實驗組,每組35例。常規組產婦年齡最大36 歲,最小22 歲,平均年齡(28.65±2.47)歲;孕周最短38 周,最長40 周,平均孕周(39.01±0.41)周;平均體質量指數(26.2±2.5)kg/m2。實驗組產婦年齡最大38 歲,最小22 歲,平均年齡(28.71±3.11)歲;孕周最短38 周,最長40 周,平均孕周(39.10±0.39)周;平均體質量指數(25.5±2.5)kg/m2。兩組產婦的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。產婦及其家屬均知情,自愿參與研究,并已簽署協議書。本研究經本院倫理委員會監督核準后實施。

1.2 排除標準[2]①無法進行正常的語言溝通,且依從性較差的產婦;②合并確診遺傳性疾病、血液系統疾病的產婦;③病史資料不詳,抗拒使用康復治療儀干預的產婦;④存在先天性疾病或精神類疾病的產婦;⑤對于此次研究內容拒絕簽字,或自愿退出研究的產婦。

1.3 方法

1.3.1 常規組 產后康復護理中采用盆底訓練。主要內容包括:由醫護人員指導產婦行仰臥位后放松身體,將雙膝屈曲,逐漸收縮臀部肌肉的同時緊閉陰道、肛門,逐漸的自我感覺盆底肌產生上提,并將這一動作持續5 s 后緩慢放松,30 組/次,3~5 次/d;或根據產婦的實際情況由醫護人員指導其采取平臥位,頭下墊軟枕,下肢屈曲分開一定角度后將腹部進行充分放松,進行有意識的肛門縮緊動作訓練,練習時間為15 min/次,3 次/d。

1.3.2 實驗組 產后康復護理中采用康復治療儀聯合盆底訓練。盆底訓練同常規組,在產婦產后42 d 采用康復治療儀治療,即:將康復治療儀(PHENIX USB 4,國械注進20153541809)的陰式探頭頻率設置為8~80 Hz,脈寬設置為20~740 μs,根據產婦盆底肌肉感覺調整電流設置,之后可以將電刺激次數和強度不斷增加,使其能夠感受到敏感程度;指導產婦將膀胱排空后采取仰臥位姿勢,對其進行常規的消毒處理后將耦合劑涂抹于康復治療儀的電極處,在治療過程中充分保持電極與皮膚之間的充分接觸,并完成儀器中所設置的固定模式;部分產婦在治療過程中可能會出現一定的麻木感和針刺感,醫護人員需要耐心向其解釋康復治療儀的工作原理,并做好復位工作;如果超出產婦的耐受度出現疼痛現象,則需要立即停止治療,并進行相關調整,2 次/周,20~25 min/次。

1.3.3 心理護理和生活護理 兩組初產婦在接受康復護理干預的同時還需要由本院醫護人員給予適當的心理護理和生活護理,針對產婦的家庭情況以及個人性格選擇具有豐富經驗的護理人員為其進行心理不良情緒的安撫,幫助產婦樹立正確的認知及治愈信心;采用聽音樂和轉移注意力的方式減輕產婦的不良心理狀態,促進產后恢復信心的提升,指導產婦進行定時排尿、排便,會陰傷口護理、乳房清潔,在日常生活中保持良好的生活習慣等。

1.4 觀察指標及判定標準

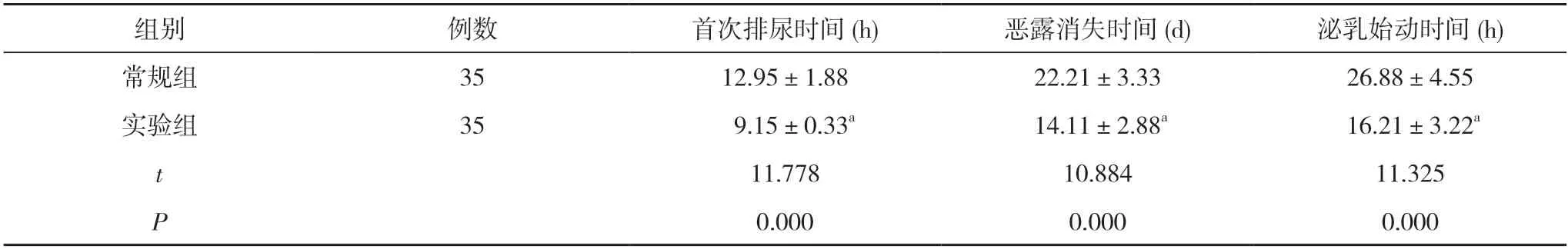

1.4.1 比較兩組產婦的康復指標 康復指標包括首次排尿時間、惡露消失時間、泌乳始動時間。

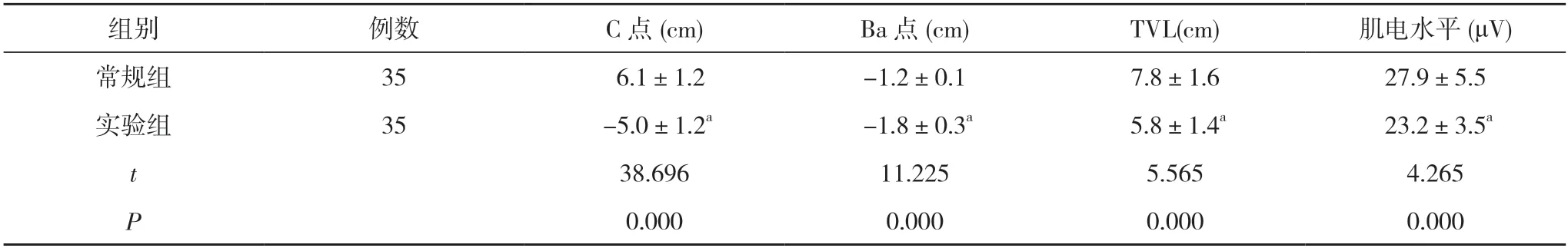

1.4.2 比較兩組產婦的盆底功能指標 采用美國婦產科協會盆底器官脫垂評價系統(POP-Q)[3]對兩組初產婦護理干預后的盆底肌分度指示點(C 點、Ba 點、TVL)和肌電水平進行記錄。

1.4.3 比較兩組產婦的并發癥發生情況 并發癥包括壓力性尿失禁、子宮脫垂、尿潴留。

1.5 統計學方法 采用SPSS21.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組產婦的康復指標比較 實驗組產婦的首次排尿時間、惡露消失時間、泌乳始動時間均短于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組產婦的康復指標比較()

表1 兩組產婦的康復指標比較()

注:與常規組比較,aP<0.05

2.2 兩組產婦的盆底功能指標比較 實驗組產婦盆底肌分度指示點及肌電水平均優于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組產婦的盆底功能指標比較()

表2 兩組產婦的盆底功能指標比較()

注:與常規組比較,aP<0.05

2.3 兩組產婦的并發癥發生情況比較 實驗組產婦的并發癥發生率低于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組產婦的并發癥發生情況比較[n,n(%)]

3 討論

初產婦在分娩過程中盆底受到胎頭持續性壓迫,其盆底肌在整個孕期經過持續拉伸致使長期處于高度擴張狀態,導致盆底肌收縮能力降低;再加上初產婦對于分娩知識了解匱乏,以及分娩過程中的緊張和不良情緒,需要在其產后康復護理中輔以針對性的康復訓練和治療措施進行有效干預,以整體提高產婦的產后康復指標及盆底功能指標,幫助其更好的保證預后,提高日常生活質量[4-6]。本次研究中在初產婦產后康復護理中實施康復治療儀聯合盆底訓練,結果顯示:實驗組產婦的首次排尿時間、惡露消失時間、泌乳始動時間均短于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。實驗組產婦盆底肌分度指示點、肌電水平均優于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。實驗組產婦的并發癥發生率低于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。

據了解,在我國已婚女性中,約有40%的女性產后會出現不同程度的產后盆底功能障礙,如果不能給予產婦進行及時有效的治療和護理,將會嚴重影響女性產后生活質量;同時,相關醫學研究表示[7],在產婦分娩1 周后接受相關的盆底訓練,產后42 d 采用康復儀開始進行有效治療,可以整體預防盆底肌功能障礙性疾病的發生率。傳統的臨床干預中通常在初產婦產后康復護理中實施盆底訓練,幫助產婦建立一定的盆底肌健康知識系統,并整體提高其對盆底肌障礙的認知度和臨床護理依從性;但是其對初產婦的整體干預效果不是很明顯,仍需要不斷的研究和分析。目前隨著我國醫學技術水平的不斷發展和進步,多種醫學治療儀器也一直在不斷的更新和完善;康復治療儀是一種現代數字化技術與傳統中醫理論相結合的物理理療方式,其又被稱為生物反饋;主要利用電子生物反饋治療儀對初產婦的盆底肌電信號進行反復檢查,并結合得到的信號對產婦的盆底肌功能進行鍛煉,該儀器在通電后可對產婦腰骶部產生低頻脈沖刺激,形成蝸形磁場,進而促使盆腔肌肉持續做規律性運動,充分掌握其盆底肌的收縮反應以及舒張功能,通過電刺激技術有效預防盆底功能障礙的發生。相關醫學文獻表示[8],康復治療儀聯合盆底訓練對于初產婦的干預效果顯著,不僅可以促進產婦的產后恢復效果,同時還可以保障良好的預后,其產后并發癥發生率低至5.71%,這一結論與本次研究結果一致。

綜上所述,初產婦采取康復治療儀聯合盆底訓練干預治療后的效果顯著,對于產婦的康復指標、盆底功能指標及產后并發癥發生情況均具有明顯的改善作用。