2015年至2020年我院1 026例地高辛血藥濃度監測結果分析

倪斌,方春云,李燕

贛南醫學院第一附屬醫院,江西 贛州 341000

地高辛通過抑制衰竭心肌細胞膜Na+/K+-ATP酶,使細胞內Na+水平升高,促進Na+-Ca2+交換,提高細胞內Ca2+水平,發揮正性肌力作用[1]。心衰時,使用地高辛能夠加強心臟功能,減少外周阻力,引起靜脈血管舒張,降低中心靜脈壓力,從而增加心排血量[2]。由于地高辛的中毒劑量和治療劑量相近和長期服藥的累積,所以對地高辛進行血藥濃度監測十分重要。最新證據指出,地高辛有效治療范圍0.5~1.75 ng/mL,發揮最大效果且毒性最小的最佳有效治療范圍為0.8~1.75 ng/mL[3]。當血藥濃度>1.75 ng/mL 時,易發生地高辛中毒。尤其老年患者,即便未達到有效血藥濃度范圍也可能出現藥物不良反應[4]。本文回顧性分析1 026 次地高辛血藥濃度監測結果,探討患者的年齡、性別、體質量、電解質、腎功能、合并去乙酰毛花苷等因素對地高辛血藥濃度的影響,以期為臨床合理用藥提供參考。

1 資料與方法

1.1 資料來源

選擇2015年至2020年贛南醫學院第一附屬醫院(以下簡稱我院)常規服用地高辛,且進行血藥濃度監測的住院患者,依據治療藥物濃度監測室地高辛血藥濃度監測值及檢索電子病歷的方法,對其科室分布年齡、性別、體質量、電解質、腎功能、合并去乙酰毛花苷注射液等因素進行回顧性統計和分析。

1.2 血藥濃度檢測方法

患者于下次服藥前靜脈采血2~3 mL,置于真空采血管中。采用酶放大免疫法,按照地高辛血藥濃度監測的基本流程進行測定,此法的濃度范圍為0.3~5.0 ng/mL。

1.3 統計學方法

采用Excel 軟件對數據進行收集整理,采用SPSS 軟件進行分析。計量資料用表示,采用單因素方差分析;計數資料用率或構成比表示,兩樣本的比較用χ2檢驗。

2 結果

2.1 科室分布

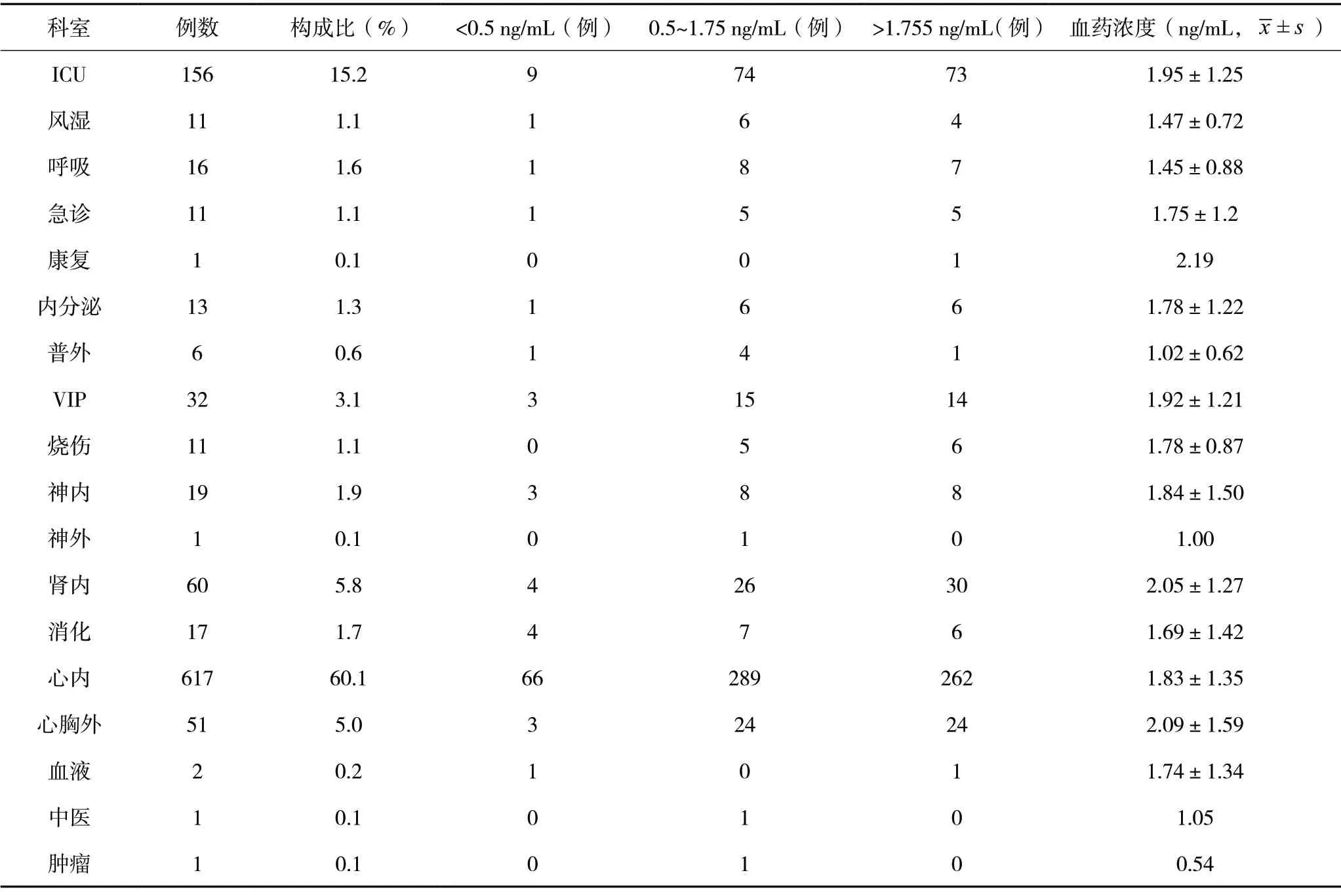

我院2015年至2020年進行地高辛血藥濃度監測的住院患者共1 026例。血藥濃度以0.5~1.75 ng/mL 為有效治療范圍[3]。其中有97例地高辛血藥濃度結果<0.5 ng/mL;480例地高辛血藥濃度處于有效治療范圍內;449例地高辛血藥濃度結果>1.75 ng/mL。共分布于18 個病區,其中心胸外患者血藥濃度最高,為(2.09±1.59)ng/mL;其次腎內患者,血藥濃度為(2.05±1.27)ng/mL;普外科患者血藥濃度最低,為(1.02±0.62)ng/mL(3例以上)。心內科患者監測地高辛血藥濃度的人數最多,共617例,占60.1%。監測地高辛血藥濃度的科室分布見表1。

表1 2015年-2020年我院地高辛血藥濃度監測的科室分布

2.2 不同體質量、性別、年齡對地高辛血藥濃度的影響

1 026例患者其中278例患者由于乘坐輪椅或平車未知體質量,其余平均體質量53.32 kg。體質量主要以40~70 kg 為主,占59.4%。患者最高地高辛血藥濃度的體質量段為<40 kg,血藥濃度為(2.05±1.25)ng/mL。統計結果表明:地高辛血藥濃度隨著體質量的增加而降低。體質量<40 kg 與體質量>60 kg 比較地高辛血藥濃度差異有統計學意義(P=0.035 7),體質量>80 kg 時與體質量≤80 kg 比較地高辛血藥濃度差異有統計學意義(P=0.028 7)。見表2。

表2 體質量對地高辛血藥濃度的影響

1 026例患者的平均年齡為67.31 歲,男性患者520例,占50.7%,平均年齡67.45 歲,血藥濃度為(1.79±1.33)ng/mL;女性患者506例,占比49.3%,平均年齡67.19 歲,血藥濃度為(1.95±1.35)ng/mL。女性患者血藥濃度與男性患者比較,差異無統計學意義(P=0.058 8)。

患者的年齡以≥60 歲為主,年齡范圍60~<80歲為主,共613例,占59.7%。患者最高血藥濃度的年齡段為≥80 歲,血藥濃度為(2.15±1.41)ng/mL。不同年齡段與血藥濃度的總體比較詳見表3。統計結果顯示:地高辛血藥濃度隨著年齡的增加而升高,年齡≥80 歲與總體血藥濃度數據比較差異有統計學意義(P=0.0122),<60 歲與≥60 歲比較差異有統計學意義(P=0.022 0),60~<80 歲與≥80歲間兩組數據比較差異有統計學意義(P=0.023 7)。

表3 年齡對地高辛血藥濃度影響

2.3 合并去乙酰毛花苷、腎功能及給藥劑量對地高辛血藥濃度影響

1 026例患者監測地高辛血藥濃度中152例患者合并使用去乙酰毛花苷注射液,合并去乙酰毛花苷注射液患者的地高辛血藥濃度(2.55±1.78)ng/mL,874例患者未合并去乙酰毛花苷注射液,地高辛血藥濃度(1.75±1.22)ng/mL。

其中合并去乙酰毛花苷注射液患者中,男女性患者地高辛血藥濃度差異無統計學意義(P=0.086 6)。合并去乙酰毛花苷注射液組與未合并使用去乙酰毛花苷注射液組的地高辛血藥濃度差異有統計學意義(P<0.001)。詳見表4。

表4 合并去乙酰毛花苷注射液對地高辛血藥濃度影響

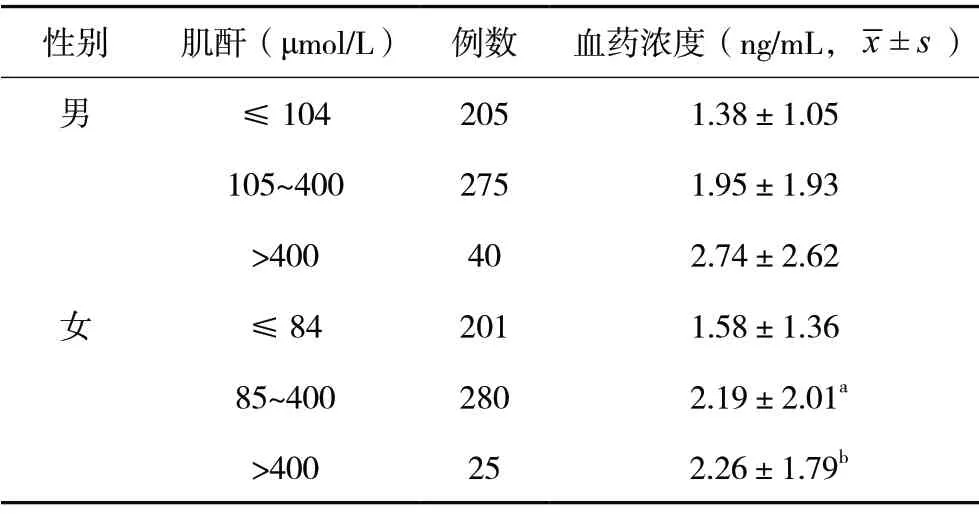

根據肌酐值分為腎功能正常組(男性:肌酐≤104 μmol/L,女性:肌酐≤84 μmol/L)、腎功能輕中度不全組(男性:105 μmol/L~400 μmol/L,女性:85 μmol/L~400 μmol/L)和腎功能重度不全組(肌酐>400 μmol/L)。1 026例患者中腎功能正常406例,地高辛血藥濃度(1.48±1.10)ng/mL;腎功能輕中度不全555例,地高辛血藥濃度(2.07±1.41)ng/mL;腎功能重度不全65例,地高辛血藥濃度(2.55±1.52)ng/mL。統計學結果顯示:不同性別的腎功能正常組與不同性別的腎功能輕中度不全組差異有統計學意義(P<0.05),男性的腎功能輕中度不全組與腎功能重度不全組差異有統計學意義(男P=0.001 2),女性的腎功能輕中度不全組與腎功能重度不全組差異無統計學意義(女P=0.814 5)。不同性別的腎功能與血藥濃度影響詳見表5。

表5 腎功能對地高辛血藥濃度影響

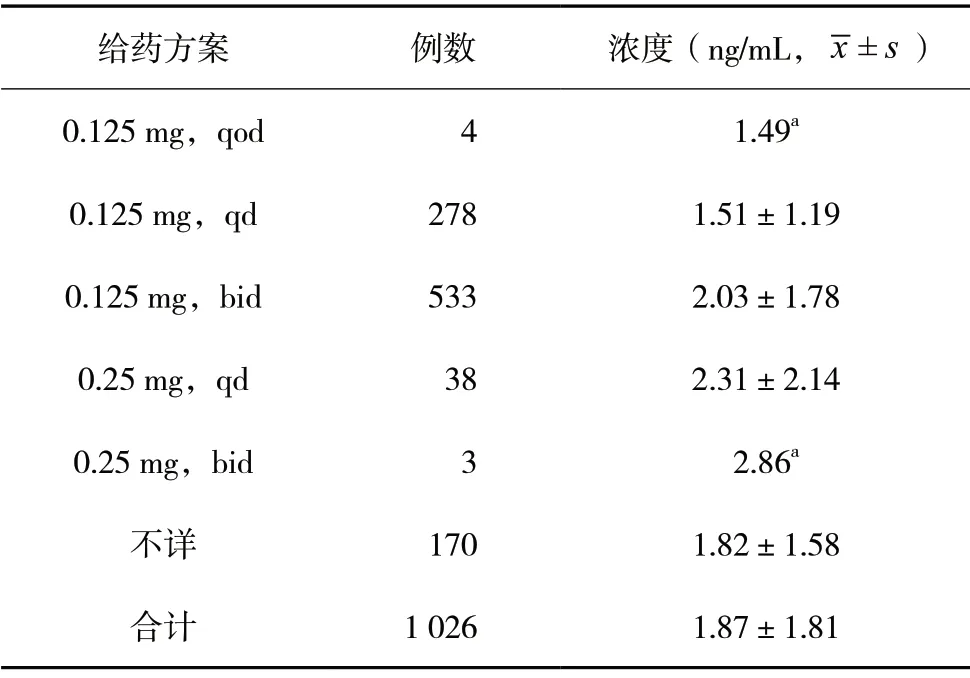

1 026例患者中地高辛給藥方案“0.125 mg,qod”4例、“0.125 mg,qd”278例、“0.125 mg,bid”533例、“0.25 mg,qd”38例、“0.25 mg,bid”3例,給藥方案不詳170例。主要給藥方案“0.125 mg,qd ”占比27.06%,有效治療范圍內患者比例55.04%,地高辛血藥濃度(1.51±1.19)ng/mL;“0.125 mg,bid”占比51.95%,有效治療范圍濃度患者比例42.59%,地高辛血藥濃度(2.03±1.78)ng/mL;“0.25 mg,qd”占比3.70%,有效治療范圍濃度患者比例44.74%,地高辛血藥濃度(2.31±2.14)ng/mL。“0.125 mg,qd ”給藥劑量安全性較其他給藥方案好。“0.125 mg,qd ”與“0.125 mg,bid”地高辛血藥濃度比較,差異有統計學意義(P<0.001)。不同給藥方案對地高辛血藥濃度影響詳見表6。

表6 不同給藥方案對地高辛血藥濃度影響

2.4 血鉀水平

根據血鉀濃度的差異,將患者分為低血鉀組(K+<3.5 mmol/L)、正常組(K+3.5 mmol/L~5.5 mmol/L)、高血鉀組(K+>5.5 mmol/L),其地高辛血藥濃度分 別 為(1.68±1.48)ng/mL、(1.87±1.84)ng/mL、(2.15±1.33)ng/mL。高血鉀組與正常組的地高辛血藥濃度高于低血鉀組。統計結果顯示:低血鉀組、正常組、高血鉀組與總體血藥濃度(1.87±1.81)ng/mL 比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

地高辛是最早治療心力衰竭的藥物,能夠緩解心力衰竭癥狀、減少心力衰竭惡化風險、降低住院風險、顯著提高患者的生活質量[5]。地高辛已被歐洲心臟病學會納入《2016年心力衰竭、急性和慢性心力衰竭的診斷和治療指南》。然而,地高辛治療窗窄,限制其使用。當血藥濃度>1.75 ng/mL 時,易出現地高辛中毒癥狀,需借助血藥濃度監測來判斷地高辛中毒的可能性。地高辛使用后可能出現期前收縮、折返性心律失常和傳導阻滯及惡心、嘔吐等胃腸道反應,還可能伴有如視覺異常、昏睡及精神錯亂等神經系統癥狀[6]。在患者低血鉀、低血鎂或甲狀腺功能低下時使用地高辛,還易引發洋地黃中毒。但盡管如此,指南認為只有在懷疑地高辛中毒時才需進行地高辛血藥濃度的監測[7]。

3.1 體質量對地高辛血藥濃度的影響

本研究統計了不同體質量對患者地高辛血藥濃度的影響。由表2 可見,隨著患者體質量的增加,其體內地高辛的血藥濃度也隨之升高,其可能的原因骨骼肌是地高辛體內最大的儲存場所。體質量減少,骨骼肌與地高辛結合相對減少,因此外周血藥濃度升高。

3.2 性別對地高辛血藥濃度的影響

女性患者使用地高辛產生不良反應的風險與男性患者差異無統計學意義。不同性別患者的血藥濃度差異無統計學意義,性別因素對地高辛血藥濃度并無顯著性影響。

3.3 年齡對地高辛血藥濃度的影響

由表3 可見,地高辛濃度隨著年齡的增加而升高。其可能原因有:(1)老年患者心肌組織退化,組織中Na+-K+-ATP 酶活性下降[3],致使其對地高辛的敏感性增強,易使血藥濃度增高以致中毒;(2)約50%的地高辛在體內與骨骼肌結合,老年患者由于肌肉組織減少,與地高辛的結合也相對減少,從而使外周血藥濃度增高[8];(3)老年患者因臟器的退行性改變,腎清除率降低,導致地高辛半衰期延長,從而發生藥物蓄積以致中毒。

3.4 合并去乙酰毛花苷對地高辛血藥濃度的影響

由表4 可見,14.8%患者在住院期間服用地高辛的患者同時還需要注射去乙酰毛花苷注射液。靜脈注射和口服給藥情況下與僅僅口服給藥的情況下差異有統計學意義。因此,同時靜脈注射和口服給藥的患者,更應該觀察地高辛的血藥濃度結果,結合有無地高辛中毒癥狀,綜合評價地高辛的臨床療效。

3.5 腎功能對地高辛血藥濃度的影響

由表5 可見,腎功能正常組與腎功能輕中度不全組差異有統計學意義,腎功能輕中度不全組與腎功能重度不全組差異有統計學意義。造成差異有統計學意義的可能原因為地高辛口服吸收后,在體內轉化代謝很少,主要以原藥經腎排泄,尿中排出量占用量的50%~70%。隨著腎功能減退,地高辛半衰期延長,長期服藥導致地高辛在體內蓄積,地高辛中毒風險上升。

3.6 給藥劑量對地高辛血藥濃度的影響

由表6 可見,本研究考察了“0.125 mg,qod”,“0.125 mg,qd”“0.125 mg,bid”“0.25 mg,qd”,“0.25 mg,bid”等多種給藥方案,其中主要給藥方案“0.125 mg,qd”278例 及“0.125 mg,bid”533例,隨 著給藥劑量增加,地高辛血藥濃度隨之增加。1 026例患者中使用“0.125 mg,qd”方案有278例,其血藥濃度為(1.51±1.19)ng/mL,血藥濃度在有效范圍內的比例(55.04%)高于“0.125 mg,bid”給藥方案的患者(51.95%),故對慢性輕、中度心力衰竭患者,建議地高辛“0.125 mg,qd”治療,以提高臨床治療的有效性及安全性。

3.7 血鉀水平對地高辛血藥濃度的影響

隨著血鉀水平升高,地高辛的血藥濃度升高,但差異無統計學意義。但有文獻報道[9],患者低鉀或者使用利尿劑均可導致電解質紊亂,從而影響地高辛在體內的濃度與作用效果。

本研究從性別、年齡、體質量、合并用藥、腎功能及給藥劑量等多因素全方面觀察對地高辛血藥濃度的影響。在以后研究中,綜合考慮這些因素進行探討,為患者制定適宜的個體化給藥方案,可確保臨床療效,減少不良反應的發生。本研究同時存在一些不足之處,對于不良反應、內源性地高辛免疫活性物質等因素對血藥濃度的影響缺乏研究,將在以后研究中進一步完善。