個體認知刺激療法對癡呆患者心理健康干預效果的系統評價

陳海雯,宋潔,鹿笑寒,劉霖,姜倩倩,李娜

癡呆是一種記憶力、思維、行為和日常活動能力退化的慢性或進行性的綜合征[1-2],是導致老年人殘疾和依賴的主要原因之一。隨著人口老齡化加劇,預測到2050年,癡呆人數達3 003萬,占老年人口的6.68%[2],給患者、家庭和社會帶來巨大負擔[3]。目前,癡呆尚缺乏特異性治療手段,英國國家臨床優化研究所發布的臨床指南指出,以認知刺激療法(Cognitive Stimulation Therapy,CST)為基礎的非藥物干預可以用來治療癡呆[4]。CST是針對阿爾茨海默病和其他癡呆癥患者實施的一種簡單的人工化的心理治療,以刺激認知功能[5]。以小組團體形式開展的CST受資源、身體條件及個人喜好等因素限制,部分癡呆患者不能或不愿接受團體形式的CST,因此,Yates等[6]對CST進行改良,形成了以癡呆患者為中心的個體認知刺激療法(Individual Cognitive Stimulation Therapy,iCST)。目前對癡呆患者實施iCST的干預效果并無統一結論。iCST并不能提高癡呆患者的認知水平[7];iCST對改善癡呆患者的認知能力和抑郁情緒有輕微到中等程度的影響[8]。本研究對國內外癡呆患者iCST相關研究進行系統評價,旨為開展iCST在癡呆患者中的應用提供循證依據。

1 資料與方法

1.1檢索資料

1.1.1研究對象 符合世界衛生組織國際疾病分類標準(ICD-10)或美國精神疾病診斷和統計手冊標準(DSM-IV或DSM-V)或其他公認的癡呆診斷標準及臨床診斷有認知、記憶障礙等特征的患者。

1.1.2干預措施 所采用的干預措施發生在照護機構(養老機構、照護所、療養院)和醫院(社區醫院、門診記憶診療中心和健康診療中心)等。干預組癡呆患者接受常規治療護理和基于家庭照顧者(家庭成員、朋友)或專業照顧者(機構護理人員、治療師)實施的一對一個體化iCST干預,其內容包含語言會議、游戲、手工、創意藝術品制作、圖形辨識等。在干預實施前均由專業人員對干預實施者進行iCST干預的培訓,并提供iCST實施手冊和相關工作簿材料及個性化任務工具包等。干預時間達4周以上。

1.1.3對照措施 對照組癡呆患者接受常規治療護理措施,包括心理護理、支持性護理,如講解關于癡呆疾病的相關知識等。

1.1.4結局指標 ①認知功能:評估工具主要為簡易智力狀態檢查量表(Mini Mental State Examination,MMSE)、阿爾茨海默病評定量表(The Alzheimer′s Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale,ADAS-Cog)、蒙特利爾認知評估量表(Montreal Cognitive Assessment,MoCA)和Rivermead行為記憶測驗(Rivermead Behavioural Memory Test,RBMT)。②精神行為癥狀:評估工具為神經精神量表(Neuropsychiatric Inventory,NPI)。③情緒健康指標:焦慮、抑郁、積極心理等,主要評估工具為醫院焦慮抑郁量表(Hospital Anxiety and Depression Scale,HADS)、簡易版老年抑郁量表(the Geriatric Depression Scale-15,GDS-15)、蒙哥馬利抑郁評定量表(Montgomery-Asberg Depression Rating Scale,MADRS)。積極心理采用積極心理品質量表(Positive Psychology Outcome Measure,PPOM)。不包括其他變量指標(如日常活動能力、生活質量、照護關系、使用衛生保障情況等)。

1.2檢索方法

1.2.1檢索策略 計算機檢索中國知網、維普、萬方、中國生物醫學文獻數據庫、PubMed、Embase、CINAHL、Web of Science、Cochrane Library和APA PsycNet數據庫,查找關于個體認知刺激療法對癡呆患者干預效果的隨機對照試驗(Randomized Controlled Trial,RCT),檢索時限自建庫至2021年4月。檢索策略采用主題詞與自由詞結合的形式,將檢索詞分為疾病和干預措施兩部分,同時手工檢索納入文獻的參考文獻,通過多次預檢索后確定。中文檢索詞:癡呆、老年癡呆、認知障礙、阿爾茨海默病、失智癥、個體認知刺激、認知訓練、認知康復。英文檢索主題詞:dementia,cognitive dysfunction,cognitive。自由詞:dement*,Alzheimer*,individual cognitive stimulation,individual cognitive intervention,cognitive stimulation,cognitive training,cognitive rehabilitation。并適當運用布爾邏輯符。

1.2.2文獻納入標準與排除標準 納入標準:所有針對癡呆患者實施iCST干預且干預前后數據完整的RCT,限定為中文和英文文獻。排除標準:①文獻內容僅為RCT的方案;②同一研究重復發表的文獻。

1.3文獻分析方法

1.3.1文獻篩選和資料提取 由2名經過循證培訓的研究者進行文獻篩選和資料提取。用NoteExpress3.4.0軟件對資料進行去重和初篩,對符合納入標準的文獻采用標準化表格進行提取,內容包括文獻作者、發表年限及國家、樣本量、疾病類型、研究場所、干預持續時間、干預與對照措施、結果測評時間及結局指標等。意見不統一時由第3名研究者判定。

1.3.2文獻質量評價 由2名研究人員根據Cochrane協作網風險評估標準[9]評價文獻質量,內容包括:①隨機序列的產生;②隨機方案的分配隱藏;③對研究對象和干預者實施盲法;④對結果測評者實施盲法;⑤結局指標數據的完整性;⑥選擇性報告研究結果的可能性;⑦其他偏倚來源。每條標準均以“低風險”“高風險”“風險未知”來評價。完全滿足標準為A級;部分滿足上述標準為B級;完全不滿足上述標準為C級。2名研究者獨立評價后,交叉核對評價結果。評價結果不一致時,與第3名研究者進行商議。本研究只納入文獻質量等級為A或B的文獻。

1.3.3資料分析方法 采用RevMan5.3軟件進行Meta分析,通過χ2檢驗確定研究間是否存在異質,若P>0.1,I2≤50%可認為同質,選擇固定效應模型進行分析;反之選擇隨機效應模型進行分析。對相同結局指標的文獻結果進行Meta分析,若無法合并以及提取有效數據,則采用描述性分析。

2 結果

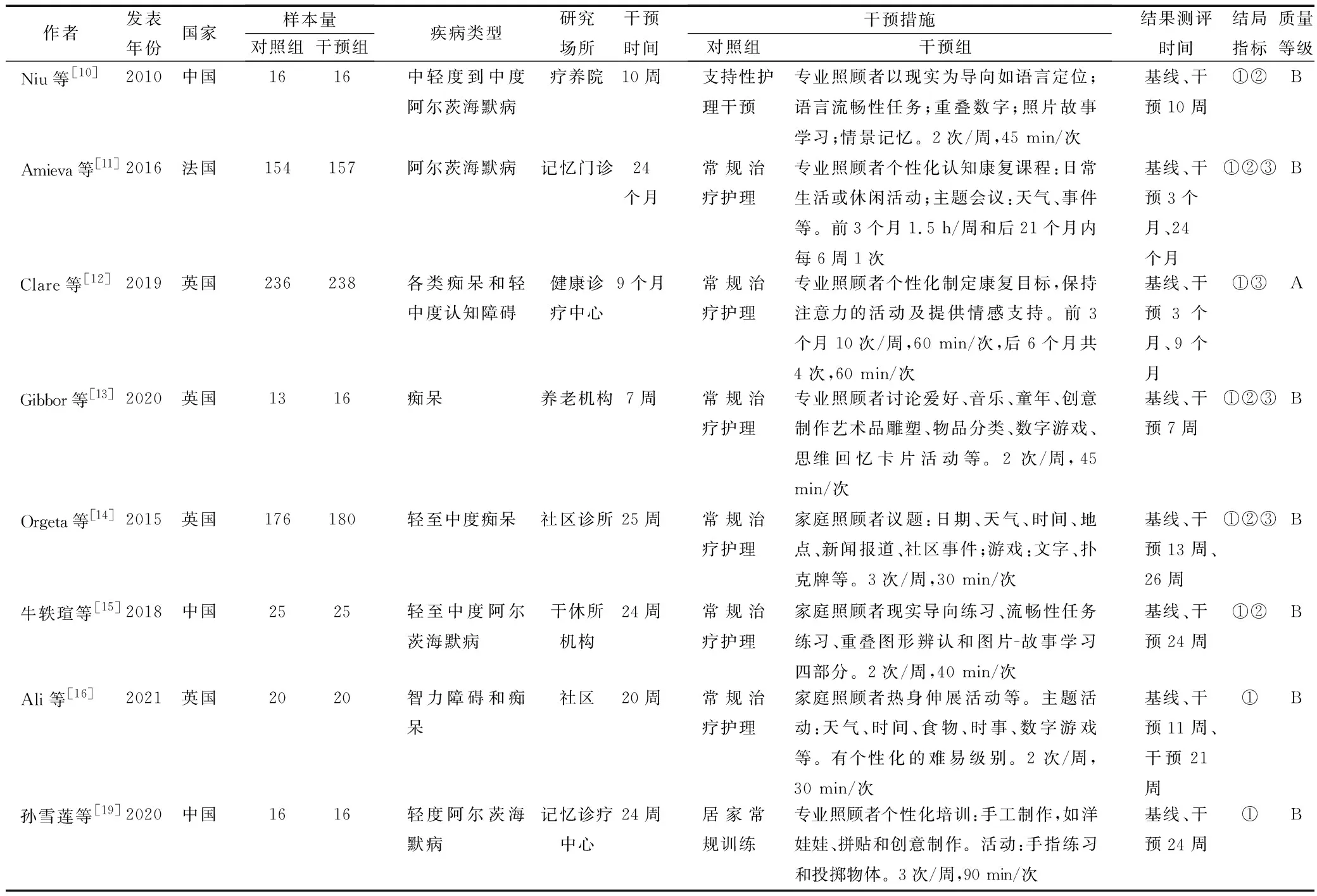

2.1文獻納入結果及質量 根據檢索策略初步檢索文獻589篇,另通過其他途徑獲得4篇。經查重和篩選最終納入文獻8篇,樣本量共計1 324例。納入文獻基本特征及質量見表1。

表1 納入文獻基本特征及質量(n=8)

2.2iCST的內容和方法 所納入的8篇文獻中,按照實施干預者不同分為基于專業照顧者的iCST干預和基于家庭照顧者的iCST干預兩類。具體干預措施如下:①5項研究[10-14]報道了基于專業照顧者的iCST干預效果。由癡呆患者專業照顧者組織實施,遵循個性化原則選擇難易級別并制訂康復目標,注重患者的情緒調節并根據其表現及時給予心理情感支持。內容包括以現實導向的語言會議即患者回答與時間、地點、人物、事件、食物、愛好、童年等相關問題,簡單的文字、數字、詞語和撲克牌游戲,語言流暢性訓練即要求患者在時限內列出盡可能多的單詞組句,手工、創意藝術品制作,圖形辨識即患者將不同尺寸的數字、字母、動物識別和分類組合,照片-故事學習即通過對照片情景記憶講短篇故事,手指靈活性訓練等。每次干預時間持續45~90 min,頻率視患者情況而定,每周1~10次。②3項研究[12,15-16]報道了基于家庭照顧者的iCST干預效果。由癡呆患者家庭照顧者組織實施,內容包括熱身伸展活動,以現實導向的語言會議,簡單的文字、數字、詞語和撲克牌游戲,語言流暢性訓練,圖形辨識,照片-故事學習等。每次干預時間持續30~40 min,頻率為每周2次或3次。在干預過程中,研究小組每月通過電話或電子郵件聯系專業或家庭照顧者進行答疑和指導,以激勵照顧者和控制研究質量。

2.3干預效果分析

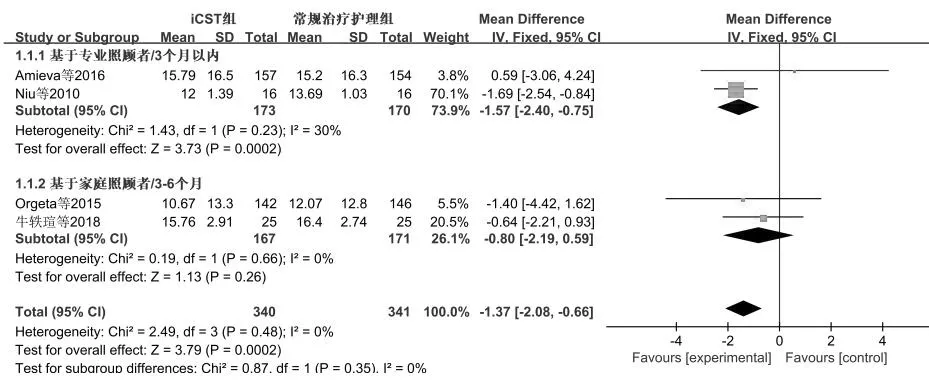

2.3.1iCST對癡呆患者精神行為癥狀的影響 4項研究[1-11,15]比較了干預后iCST組和常規治療護理組的NPI得分,異質性檢驗顯示,I2=0,提示文獻異質性較小,采用固定效應模型進行Meta分析。結果顯示,干預后iCST組得分低于常規治療護理組,差異有統計學意義[MD=-1.37,95%CI(-2.08,-0.66),P=0.000]。進一步按iCST實施者和干預時間不同進行亞組分析,結果顯示,基于專業照顧者3個月以內的iCST干預效果[MD=-1.57,95%CI(-2.40,-0.75),P=0.000]優于基于家庭照顧者3~6個月的iCST干預[MD=-0.80,95%CI(-2.19,-0.59),P=0.26],見圖1。

圖1 iCST干預后NPI得分比較的Meta分析

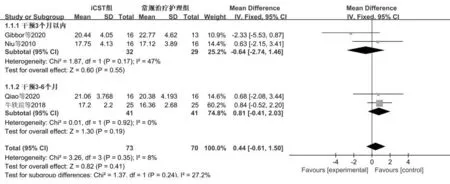

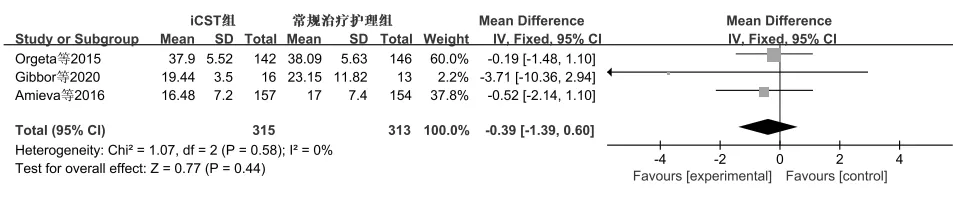

2.3.2iCST對癡呆患者認知能力的影響 6項研究[10-11,13,15]比較了iCST組和常規治療護理組在iCST干預后患者認知能力的改變,其中1項研究[13]同時比較了MMSE和ADAS-Cog得分。4項研究[10,13,15-16]采用MMSE評估患者的認知能力,異質性檢驗顯示I2=8%,提示文獻異質性較小,采用固定效應模型進行Meta分析。結果顯示,iCST組得分與常規治療護理組,差異無統計學意義[MD=0.44,95%CI(-0.61,1.50),P=0.41]。進一步按照干預時間的不同做亞組分析,其中2項研究[10,13]干預時間為3個月以內,2項研究[13,15]干預時間為3~6個月,結果顯示均無統計學意義([MD=-0.64,95%CI(-2.74,1.46),P=0.55];[MD=0.81,95%CI(-0.41,2.03),P=0.19]),見圖2。3項研究[11,13-14]采用ADAS-Cog評估患者的認知能力,異質性檢驗顯示I2=0%,提示文獻異質性較小,采用固定效應模型進行Meta分析。結果顯示,iCST組得分與常規治療護理組,差異無統計學意義[MD=-0.39,95%CI(-1.39,0.60),P=0.44],見圖3。

圖2 iCST干預后MMSE得分比較的Meta分析

圖3 iCST干預后ADAS-Cog得分比較的Meta分析

2.3.3iCST對癡呆患者情緒健康和積極心理的影響 1篇文獻[14]比較了iCST組與常規治療護理組GDS-15得分,結果顯示:兩組得分在干預中期13周[MD=-0.09,95%CI=(-0.56,0.38),P=0.71]和干預結束時26周[MD=-0.02,95%CI=(-0.51,0.47),P=0.94]差異無統計學意義。1篇文獻[11]比較了iCST組與常規治療護理組MADRS得分,結果顯示:兩組得分在干預前期3個月[(6.51±5.60)vs(7.33±6.70),P=0.402]和干預結束時24個月[(7.87±7.6)vs(7.91±7.7),P=0.911]差異無統計學意義。1篇文獻[12]比較了iCST組與常規治療護理組HADS得分,其中抑郁維度干預6個月以內[MD=0.00,95%CI=(-0.42,0.41),P=0.861]、焦慮維度干預6個月以內[MD=0.17,95%CI=(-0.30,0.65),P=0.478]差異均無統計學意義。1篇文獻[13]比較了iCST與常規治療護理組PPOM得分,結果顯示,兩組得分在干預7周后[(45.77±8.93)vs(44.50±17.91),P=0.13]差異無統計學意義。

3 討論

3.1納入研究的方法學質量較高 本次共納入8項RCT研究,所有研究均進行隨機化分組,交代了失訪或退出的病例,且干預組和對照組基線資料可比。其中5項研究[11-12,14-16]將隨機化方案進行分配隱藏,1項研究[12]做到了對研究對象、干預者和結果測評者均實施盲法。

3.2iCST可緩解癡呆患者的精神行為癥狀 本研究Meta分析結果顯示,iCST可以緩解癡呆患者的精神行為癥狀,且基于專業照顧者實施的3個月以內的iCST干預效果優于基于家庭照顧者3~6個月前者與Fukushima等[17]研究結果一致,后者與Leung等[18]研究結果一致。iCST通過個體化言語交流、情感支持、給予行為及環境等刺激,提高了癡呆患者應對內外刺激的壓力閾值和面對環境刺激時機體抗打擊儲備能力,從而緩解了精神行為癥狀[19-20]。基于專業照顧者iCST干預時間雖短,但干預措施的內容與形式比家庭照顧者更標準更全面,癡呆患者的依從性也更好,故其響應和處理周圍環境的能力更高。專業照顧者實施的iCST干預效果更好,更適用于有專業照顧者的養老院、社區、記憶中心等機構的癡呆癥患者,但需要投入更多的人力物力財力;家庭照顧者實施的iCST干預效果欠佳,但更適合居家、不能和不愿接受團體CST的癡呆患者。

3.3iCST對改善癡呆患者認知能力和情緒健康效果尚不明顯 本研究從MMSE得分和ADAS-Cog得分兩方面及不同干預時間進行Meta分析,結果顯示,3個月以內和3~6個月的iCST干預對改善癡呆患者的認知能力均不明顯,但干預后MMSE得分有所提高,這與Kim等[21]研究結果一致。可能原因:納入的研究iCST持續時間1~6個月,另外部分研究使用MMSE量表,該量表對較小認知能力變化的敏感性具有一定的局限性[22],導致iCST干預后患者部分認知功能可能有所改善,但總MMSE評分無變化。目前對于實施6個月以上的iCST能否減緩患者認知能力的下降還有待進一步探究,但Amieva等[11]對患者進行持續隨訪,發現干預組2年內生存率高于對照組。另外,本研究的描述性分析結果顯示iCST改善患者焦慮抑郁等負性心理、提高積極心理情緒效果尚不明顯,這與Spector等[23]研究結果不同,可能與影響癡呆患者情緒和心理因素復雜,且癡呆患者的依從性不高有關[24]。因此,在臨床實踐中,對癡呆患者實施iCST時應適當延長干預時間,并盡可能排除混雜因素,以進一步探究iCST對其認知能力和情緒健康的干預效果。

4 小結

短期iCST可有效緩解癡呆患者的精神行為癥狀,但對提高其認知能力和改善負性情緒的效果尚需在大樣本、高質量、多中心隨機對照研究中進一步驗證。本研究存在除中英文外其他語種的文獻漏檢,納入各項文獻的干預持續時間、頻次、結果測評時間不一致,且只納入干預6個月以內的數據,可能影響合并結果的準確性。未來可綜合考量癡呆患者的主觀意愿、身體條件、經濟、環境等因素,選擇適合患者的iCST干預方式,專業照顧者可適當延長干預和隨訪時間,家庭照顧者可將iCST干預措施標準化,進一步提高iCST的干預效果,促進癡呆患者的心理健康。