可愛感知的模型構建綜論及其研究展望

陳丹丹,溫 韜

(大連大學 經濟管理學院,遼寧 大連116622)

可愛作為一種備受大家喜愛的元素,廣泛出現在產品外形、品牌形象、商標設計以及與消費者的互動等各種商業用途中。其中,互聯網的廣泛使用拉近了人們之間的距離,網上購物的普及更是使人們足不出戶就能購買到各種可愛的產品。可愛元素遍布在人們日常生活的每個角落。盡管可愛感知的重要性不言而喻,但與可愛元素的廣泛應用相比,學術界對可愛感知的研究卻遠遠不足。一方面表現在學術界對可愛感知的研究較少;另一方面,在有限的研究中,研究者們更青睞兒童式可愛,對搞怪式可愛這一維度的研究更是少之又少。基于此,本文對可愛感知現有的研究成果進行了梳理,對可愛感知前因和后果進行了歸納總結并進行了展望。一來希望能夠豐富學術界現有的研究成果,再者則能夠幫助研究者們跟蹤學術前沿動態,了解當下的研究狀況,為今后的研究打下良好基礎。

一、可愛感知的內涵及測量

(一)可愛感知的內涵

可愛(即可愛感知)這一概念最早由奧地利動物學家康拉德·洛倫茲(Lorenz)于1943年正式提出,可愛被定義為視覺感知到的身體或行為等方面的特征,這些特征具有幼稚的特點①。隨著對可愛重視程度的不斷加深,學術界從不同角度對可愛下了定義。一些研究者認為可愛是獨立存在的,不受人的影響。例如,Hellen和Sksjrvi(2013)認為,可愛是一種以討人喜歡的方式所引發的吸引力②。還有一些研究者則認為可愛是人的一種感覺和情緒,依附于人存在。代表觀點認為:可愛是一種由于經歷了一些迷人的、快樂的、有趣的或是非常甜蜜、天真或純潔的事情而產生的感覺和情緒,可以激發消費者的同情或者讓其對產品或品牌產生關心③。隨著把可愛感知引入營銷領域,Desmet,Overbeeke和Tax(2001)等學者對可愛營銷下了定義:可愛營銷指的是一種通過外形或是市場定位等方式來提升消費者感知的產品/品牌可愛程度,從而引發購買行為的營銷活動④-⑦。

盡管學術界對可愛感知的研究日益精進,但對可愛感知維度的劃分一直不太清晰,許多學者都認為可愛感知僅與嬰幼兒特征相關。直至2014年,Nenkov和Scott同時指出,兒童式可愛主要源于新生兒的可愛特征(例如,突出的前額、大眼睛、圓潤的臉頰等);而搞怪式可愛并不是源于嬰兒的無助或孩子的可愛,而是與樂趣和玩耍息息相關⑧。由此,確立了可愛感知維度研究道路上的里程碑。綜上,本文認為,將可愛感知定義為因新生兒可愛特征或由于樂趣與玩耍而產生的一種吸引人的正面的用戶感知。

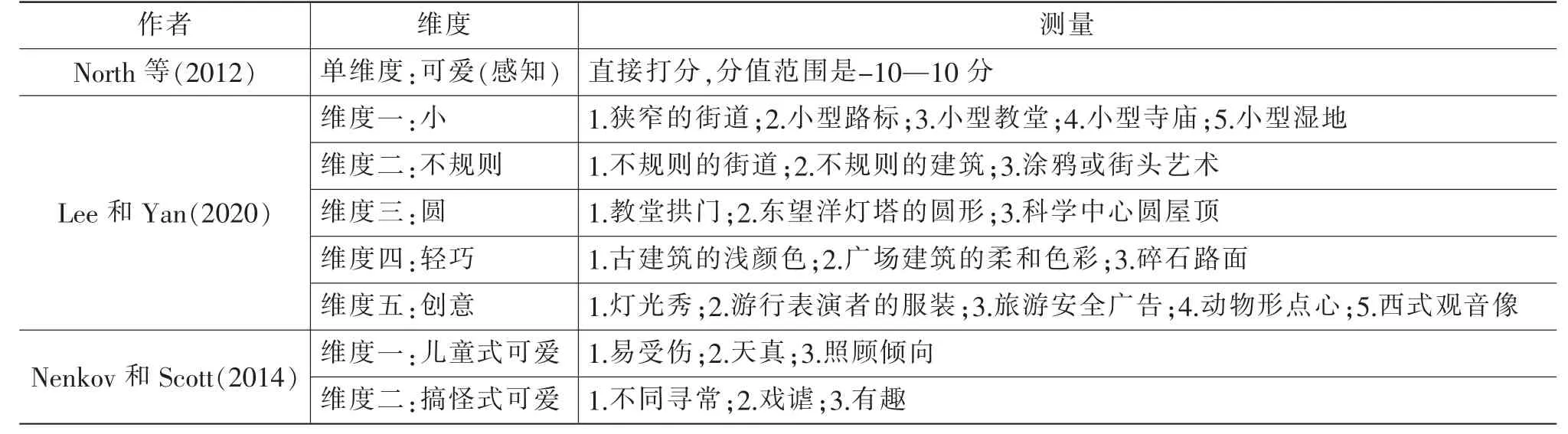

(二)可愛感知的維度和測量

在可愛感知的測量方式上,不同研究者所持觀點不同(詳見表1)。一些研究者將其看作單維度的概念,例如North等(2012)就將可愛看作單維度的概念并進行測量⑨。而另一些研究者則通過多個維度來對可愛感知進行測量,比如Lee和Yan(2020)就將可愛感知看作多維度的概念并提煉出了“小(smallness)”“不規則 (irregular)”“圓(roundness)”“輕巧(lightness)”“創意(creativity)”等五個維度⑩。此外,Nenkov和Scott(2014)也認為可愛感知是多維度的概念,他們把可愛分成兒童式可愛和搞怪式可愛兩個維度并分別使用“易受傷(vulnerable)”“天真(naive)”“照顧傾向(caretaking)”以及“不同尋常的(whimsical)”“戲謔的(playful)”“有趣的(fun)”等問項來測量。除此之外,他們還通過“可愛程度(cute)”“討人喜歡的程度(adorable)”以及“令人憐愛的程度(endearing)”這三個問項來測量被試者對產品的整體可愛感知⑧。

表1 可愛感知的測量維度

二、可愛感知的前因和后果及模型構建

(一)可愛感知的前因及模型構建

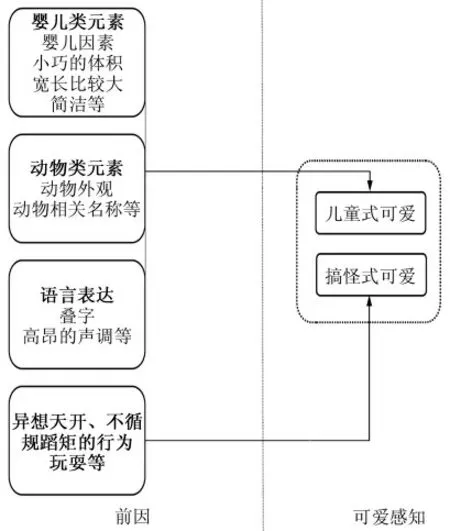

自康拉德·洛倫茲于1943年提出可愛的概念以來,關于可愛感知前因的研究曾在很長一段時間中處于真空狀態,學術界對可愛感知前因的研究主要集中在20世紀90年代以后。起初研究者們熱衷于對兒童式可愛的前因進行研究,主要體現在嬰兒類元素、動物類元素、相關語言表達方式等方面。而搞怪式可愛前因的研究則主要集中在21世紀以后。因此,本文分別對兒童式可愛和搞怪式可愛的前因進行論述并構建模型。

1.兒童式可愛的前因。Possidónio等認為,可愛與一些嬰兒元素相關?。例如:一個大而圓的頭,豐滿的臉頰,以及與頭部大小相稱的小鼻子和大眼睛等特征會讓人感覺到可愛。其次,Cho指出,一個物體寬與長的比率越大,物體越可愛。特別是當一個物體有一個胖乎乎的形狀時,它就會被認為是可愛的?。也有研究者認為物體被感知到的可愛程度也與體積有關,并指出,一個物體只要縮小它的體積就會變得可愛?。最后,Gn指出,簡潔也是可愛的一個非常重要的屬性。從生物學的角度來看,簡單的概念意味著不成熟和發展成復雜形式的潛力,這一屬性滿足了人類對優越感的心理需求,并暗示了未來成長和實現的潛力?。另一些研究者認為,動物類元素也能讓人們感知到可愛?。Herzog等指出,哺乳動物誘發可愛的方式與嬰兒類似,它們大多具有圓潤、柔軟(毛茸茸)、小巧等特征,這些特征會讓人們覺得可愛??。此外,與動物相關的品牌或產品命名也同樣如此?。然而,有些研究者并不研究外觀設計對可愛感知的影響,而是研究與之相關的語言表達方式。有研究者指出,在交流中頻繁使用擬聲詞或者疊音詞,都會讓溝通對象感知到可愛⑦??。此外,Cheok還指出,可愛往往也與高昂的聲調有關③。

2.搞怪式可愛的前因。Nenkov和Scott認為,一些異想天開、不循規蹈矩的個性和相關行為,能夠直接提升消費者的可愛感知⑧。比如小人物形狀的冰激凌勺、熱帶色彩和粉色火烈鳥的裙子這樣的無厘頭設計,都有可能讓消費者感知到可愛。類似地,自治行為也能構成?。最后,也有相關文獻提及,玩耍也與感知到的可愛有關⑧。

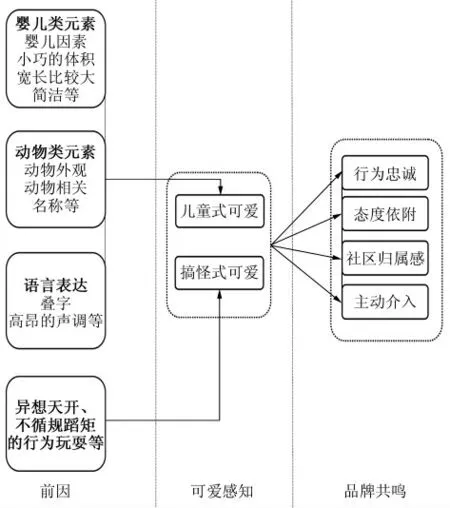

3.可愛感知的前因模型。綜上,本文構建了可愛感知的前因模型(詳見圖1)。

圖1 可愛感知的前因模型

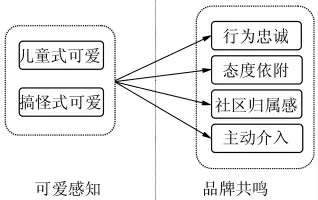

(二)可愛感知的影響后果及模型構建

1.可愛感知的影響后果。品牌共鳴(brand resonance)指的是顧客與品牌建立的終極關系的本質,以及顧客感受到的與品牌同步的程度?。Keller把品牌共鳴劃分為四個維度:行為忠誠(behavioral loyalty)、態度依附(attitudinal attachment)、社區歸屬感(sense of community)和主動介入(active engagement)?。通過對過往文獻的梳理,我們發現可愛感知均對以上四個維度有所影響。因此,本文總結了相關文獻并構建了模型。

(1)可愛感知對行為忠誠的影響?。張永泉提出了一個關于虛擬代言人特征對品牌忠誠影響的模型(如圖2)并指出,虛擬代言人的可愛度對消費者的行為忠誠具有顯著的正向影響?。類似地,張寧等也指出,使用可愛的虛擬代言人對消費者的品牌忠誠有顯著的正向作用?。在此基礎上,葉巍嶺和施天鳳同樣認為搞怪式可愛能夠相對提升消費者對產品的感知質量?,而消費者感知產品質量對消費者重購意愿的正向影響顯著?。

圖2 虛擬代言人的可愛度對品牌忠誠的影響模型

(2)可愛感知對態度依附的影響。態度依附是指消費者對品牌的情感態度及其對品牌的認同和依附?。Karkun等指出,兒童式可愛可以用來增強消費者對產品的選擇,因為嬰兒般的產品個性會使消費者感到愉悅?。Borgi等也提到,兒童式可愛可以增加人們對商品的注意力和關心程度,同時引發人們積極的情感和保護行為?。此外,在品牌出現品牌危機時,“扮可愛”的公關行為可以減少品牌危機的負面影響,贏得公眾的同情和支持?。最后,Sherman和Hadit指出,可愛可以引發社交互動;而網絡發言人的互動密度可以增強消費者對品牌的態度依附??。

(3)可愛感知對社區歸屬感的影響。社區歸屬感是指社區對消費者有著強烈的吸引力,讓消費者產生心理歸屬感,并使其與社區成員建立關系?。Zebrowitz等指出,可愛的發言人所陳述的內容會讓人感到更加可靠?,而范曉明和王曉玉則提到,發言人所陳述內容的可靠性有利于營造良好的社區氛圍,進而提升消費者的社區歸屬感?。

(4)可愛感知對消費者主動介入的影響。主動介入表現為消費者自愿投入的時間、精力、金錢以及其他超越購買該品牌必需的花費?。有研究者指出,無論是兒童式可愛還是搞怪式可愛,都可以向消費者展示一個良好的社會形象,促進社交互動中的游戲性,增強自我概念中的品牌參與度?。此外,可愛的元素可以被用來吸引所有性別和年齡段的消費者?,從而激發人們進行參與的欲望?。最后,Bellfirld等提及,在市場調研中,周邊放置可愛的刺激物(比如為被調研者提供娃娃臉造型的餅干,或是鱷魚造型的訂書機等)能讓被調研者更加主動地參與調研,更加愿意仔細、準確地回答問題?。

2.可愛感知影響后果的研究模型。根據上述文獻,構建了可愛感知影響后果的研究模型(如圖3)。

圖3 可愛感知影響后果的研究模型

(三)關于可愛感知前因后果的研究模型

綜合上述研究,本文最終構建出關于可愛感知前因后果的研究模型(如圖4)。

圖4 關于可愛感知前因后果的研究模型

三、可愛感知研究的新方向

(一)互聯網行業中的可愛感知研究

如今時代是互聯網的時代,互聯網的出現使得人們隨時隨地都能接收到各種想要的信息。各種社交App的火爆、電商平臺的普及都為企業的發展創造了良好的條件。因此,研究如何在互聯網的大環境下利用可愛元素提高企業曝光度、增加與消費者的互動以及提高顧客與品牌的共鳴度將會非常有意義。

(二)可愛感知在線下商業活動中的應用研究

在線下商業活動中的應用也是未來可愛感知研究中需要著重注意的一點。迪士尼樂園的火爆、星巴克貓爪杯的流行等現象無不證明了所蘊含的巨大商業價值。因此,如何在線下活動中合理利用可愛元素,充分挖掘可愛感知的價值已經成為實體企業一門營銷的必修課。

(三)兒童用品行業中的可愛感知研究

截至目前,雖然可愛元素出現在各行各業,但在兒童用品行業的應用最為廣泛。兒童用品行業對可愛元素的廣泛應用,賦予了可愛感知更為重要的意義,這為可愛感知的相關研究既帶來了機遇又提出了挑戰。隨著中國人民收入水平的提高,對兒童行業的花費與日俱增,兒童用品行業中的可愛感知研究必將對企業營銷產生良好的指導作用。

注釋:

①Lorenz K.Die angeborenen formen m?glicher erfahrung[J].Zeitschrift Für Tierpsychologie,1943,5(2):236-409.

②Hellen K,S·ksj·rvi M.Development of a scale measuring childlike anthropomorphism in products[J].Journal of Marketing Management,2013,29(1-2):141-157.

③Cheok A D.Art and technology of entertainment computing and communication[M].London:Springer London Ltd.,2010.

④Desmet P,Overbeeke K,Tax S.Designing products with added emotional value:Development and application of an approach for research through design[J].The Design Journal,2001,4(1):32-47.

⑤Norman D A.Emotional design:Why we love (or hate)everyday things[M].New York:Basic Books,2004.

⑥Chitturi R.Emotions by design:A consumer perspective[J].International Journal of Design,2009,3(2):7-17.

⑦謝志鵬,汪濤,趙晶.營銷中的“可愛感知”研究綜述[J].外國經濟與管理,2018,40(5):56-68.

⑧Nenkov G Y,Scott M L."So cute I could eat it up":Priming effects of cute products on indulgent consumption[J].Journal of Consumer Research,2014,41(2):326-341.

⑨North M S,Todorov A,Osherson D N.Accuracy of inferring self and other-preferences from spontaneous facial expressions[J].Journal of Nonverbal Behavior,2012,36(4):227-233.

⑩Lee H,Yan L B.Selling cute destinations to east asia[J].Journal of Hospitality and Tourism Insights,2020,Ahead-of-Print.

?Possidónio C,Graca J,Piazza J,Prada M.Animal images database:Validation of 120 images for human-animal studies[J].Animals,2019,9(8):475.

?Cho S.Aesthetic and value judgment of neotenous objects:Cuteness as a design factor and its effects on product evaluation[D].Ann Arbor:University of Michigan,2012.

?Yano C R.Kitty litter:Japanese cute at home and abroad[A].Goldstein J,Buckingham D,Brougère G.Toys,games,and media[C].Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum,2004:55-72.

?Gn J.A lovable metaphor:on the affect,language and design of'cute'[J].East Asian Journal of Popular Culture,2016,2(1):49-61.

?Herzog Jr H A,Betchart N S,Pittman R B.Gender,sex role orientation,and attitudes toward animals[J].Anthrozo?s,1991,4(3):184-191.

?Gerbasi K C,Bernstein P L,Conway S,Scaletta L L,Privitera A,Paolone N,Higner J.Furries from A to Z(anthropomorphism to zoomorphism)[J].Society&Animals,2008,16(3):197-222.

?Brown S.Where the wild brands are:Some thoughts on anthropomorphic marketing[J].The Marketing Review,2010,10(3):209-224.

?Shaffer D R,Kipp K.Developmental psychology:Childhood and adolescence[M].Wadsworth,US:Cengage Learning,2009.

?Argo J J,Popa M,Smith M C.The sound of brands[J].Journal of Marketing,2010,74(4):97-109.

?Warren C,Campbell MC.What makes things cool How autonomy influences perceived coolness[J].Journal of Consumer Research,2014,41(2):543-563.

?凱文·萊恩·凱勒(Kevin Lane Keller).戰略品牌管理[M].北京:中國人民大學出版社,2014.

?計建,陳小平.品牌忠誠度行為-情感模型初探[J].外國經濟與管理,1999(1):27-30,40.

?張永泉.虛擬代言人的可愛度和懷舊性對消費者品牌忠誠的影響研究[D].南京:南京理工大學,2015.

?張寧,李觀飛,余利琴,鄭付成.品牌虛擬代言人的特征對品牌資產的影響研究——消費者年齡和性別的調節作用[J].品牌研究,2017(2):21-31.

?葉巍嶺,施天鳳.什么樣的可愛標識可以提升產品的感知相對質量[J].南開管理評論,2020,23(1):118-130.

?李春玲.在線消費者感知質量對重購意愿的影響[D].哈爾濱:哈爾濱商業大學,2020.

?范曉明,王曉玉.品牌網絡發言人互動特征對消費者品牌共鳴的影響[J].當代財經,2017(4):79-88.

?Karkun P,Chowdhury A,Dhar D.Effect of baby-like product personality on visually perceived pleasure:A study on coffeemakers[A].Ray G G,Iqbal R,Ganguli A K,Khanzode V.Ergonomics in caring for people[C].Singapore:Springer Nature Singapore Pte Ltd.,2018:273-279.

?Borgi M,Cogliati-Dezza I,Brelsford V,Meints K,Cirulli F.Baby schema in human and animal faces induces cuteness perception and gaze allocation in children[J].Frontiers in Psychology,2014,5(May):1-12.

?Wang Y.Brand crisis communication through social media[J].Corporate Communications:An International Journal,2016,21(1):349-359.

?Sherman G D,Haidt J.Cuteness and disgust:The humanizing and dehumanizing effects of emotion[J].Emotion Review,2011,3(3):245-251.

?Zebrowitz L A,Tenenbaum D R,Goldstein L H.The impact of job applicants’facial maturity,gender,and academic achievement on hiring recommendations[J].Journal of Applied Social Psychology,1991,21(7):525-548.

?Lee C T,Hsieh S H.Engaging consumers in mobile instant messaging:The role of cute branded emoticons[J].Journal of Product&Brand Management,2019,28(7):849-863.

?Allison A.Cuteness as Japan’s millennial product[A].Tobin,J.Pikachu’s global adventure:The rise and fall of pokemon[M].Durham,NC:Duke University Press,2004:34-49.

?Bellfield J,Bimont C,Blom J,Dommeyer C J,Gardiner K,Mathenia E,Soto J.The effect of a cute stimulus on personallyinitiated,self-administered surveys[J].Marketing Bulletin,2011,(22):1-9.