鄉村特色植物景觀配置模式

——以浙江余杭梅秋里為例

江曉鈺,任 飛,余 磊

(杭州市園林綠化股份有限公司,浙江杭州 310000)

在當下鄉村振興和美麗鄉村建設熱潮中,有關鄉村綠化、美化等方面出現了各地鄉村景觀千篇一律、美麗鄉村建設長效管護不到位、鄉土植物資源浪費等一系列問題,因此加強對特色鄉村植物景觀特征研究迫在眉睫[1]。梅秋里位于浙江省杭州市余杭區徑山鎮,徑山鎮以打造一個全域美麗的大徑山鄉村國家公園為目標,建設一村一品、獨具特色的美麗鄉村集聚區,打造杭州市美麗鄉村建設升級版。梅秋里作為徑山鎮美麗鄉村精品村的優秀模板,其依據村莊自身條件,深挖提煉當地的文化元素和地域特色,結合周邊特色生態農業種植及花卉苗木基地,打造集濃郁鄉土氣息和特色田園風光于一體的“漫行梅秋里”特色鄉村風韻。梅秋里的美麗鄉村建設離不開特色植物景觀[2],通過從生活空間的庭院和籬墻、生態空間的村道和綠地以及生產空間的生產性植物景觀,分析了梅秋里植物景觀特征,提出從傳承優秀的植物景觀文化、營造宜居的美麗生態環境、推動美麗經濟的聯動效應等角度,探究營造合理的鄉土植物景觀配置模式,提升鄉土植物景觀的品質,為后續延續地域文化及創造鄉土植物特色景觀提供參考[3]。

1 調查地概況

梅秋里位于浙江省杭州市余杭區西部的徑山鎮,中心坐標119°53′23″E、30°22′46″N,是徑山鎮東部求是村的一個小組。梅秋里作為徑山鎮在2018年建設美麗鄉村集聚區的重點區域,拆除圍墻39戶面積3 652 m2,立面整治16戶,庭院綠化美化面積40 490 m2,結合森禾玫瑰基地的區位優勢,建設了“敞開式”花園,為建設浙江美麗鄉村精品村提供了優秀的新模板。

2 植物配置模式

2.1 庭院植物配置鄉村庭院是被建筑圍合的小環境[4],作為居民生活空間的延伸,高大的圍墻讓農家小院擁有了更多的安全感和私密空間,使村莊的空間變得沉悶。梅秋里在充分征求民意的基礎上,以低矮的籬笆式景墻替代高圍墻,家家戶戶開墻透綠,把自己庭院的美景分享給鄰居和游客。通過清理院中散落的物件,在門前屋后布置小景,放置農村不用的木桶、水缸,或瓶瓶罐罐的陶瓷制品,種上睡蓮(Nymphaeatetragona)、荷花(Nelumbonucifera)、銅錢草(Hydrocotylevulgaris)、吊蘭(Chlorophytumcomosum)、絡石(Trachelospermumjasminoides)、多肉等植物來營造鄉村庭院微景觀,形成濃厚的鄉村風情。設計而成的小花園、小果園、小菜園,既具有豐富的景觀層次,又具有濃郁的農家氛圍。

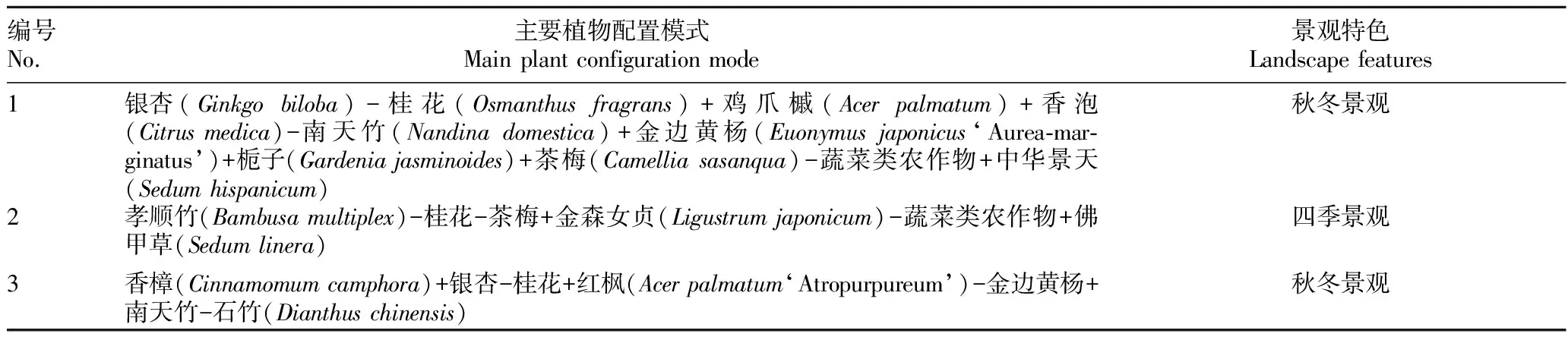

鄉村庭院景觀是鄉村景觀中的 “重頭戲”。梅秋里平均庭院綠地面積約 37.66 m2,全村庭院綠地果蔬類農作物面積占比為24.69%,草本植物覆蓋面積占比為 17.26%,其中竹類植物覆蓋面積占比為 3.45%。庭院綠地常綠、落葉植物數量比例為20∶1,喬、灌木數量比例為 1∶32。此外,庭院綠地芳香類植物種類占比為31.58%,盆栽植物種類占比為 26.32%,其中多肉植物數量占比為 28.28%。可見,村民不斷縮小庭院生產空間,精細綠化空間,庭院植物材料的選取偏向于中小型的灌木和盆栽植物。庭院綠地配置植物種類多樣,層次豐富,強調植物的觀賞及康養功能。庭院綠地植物群落層多為3層及以上,主要以花灌木為主景,以宿根花卉或蔬菜為基調,并借助精致的多肉、造型植物等觀賞型盆栽植物在庭院角落及邊緣打造鄉村庭院中的微景觀(表1、圖1、2)。

2.2 籬墻及宅旁綠地植物配置梅秋里用陶土磚、小木樁、仿竹籬笆、桐廬石等作為主材,搭配豐富的植物,營造出低矮的籬笆式景墻,取代原有的高墻。梅秋里的房屋多為2~3層建筑,而建筑風格和外墻立面又均有區別,因此,在進行景墻施工時,根據每家的房屋建筑特色選擇了不同的材料和植物配置手法。桂花、蠟梅(Chimonanthuspraecox)、紅楓等植物營造上層空間,當建筑外立面為紅色,景墻以紅色磚為主,搭配月季(Rosachinensis)、佛甲草等植物;當建筑外立面為灰色,景墻以淺黃色磚為主,結合小木樁或仿竹籬笆,搭配石竹、美女櫻(Glandularia×hybrida)等植物;當建筑外立面有大理石點綴,景墻以桐廬石為主,輔以裝飾過的輪胎,點綴佛甲草、常春藤(Hederanepalensis)等植物。不同的處理手法,使得家家戶戶之間既有連續性,又各有風格。

表1 梅秋里庭院植物配置模式及其特性Table 1 Plant configuration mode and characteristics of Meiqiuli Courtyard

圖1 庭院綠地Fig.1 Garden green space

梅秋里籬墻及宅旁綠地主要起劃分空間和裝飾建筑外立面的作用,植物配置簡潔疏朗,群落層多為2~3層,與圍墻有很好的契合度,配置植物主體是海桐(Pittosporumtobira)、月季、云南黃馨(Jasminummesnyi)等灌木,中華常春藤(Hed-eranepalensis‘sinensis’)、葡萄(Vitis vinifera)等藤本以及盆栽植物(表2),灌木與藤本及盆栽植物投影面積比例約為 2∶5,綠地芳香類植物種類占比為28.57%。這樣籬墻及宅旁綠化可有效遮擋軟化硬質墻角,軟化硬質景觀的同時也體現傳統村落的地方特色(圖3)。

圖2 籬笆式景墻Fig.2 Fence type landscape wall

表2 籬墻及宅旁綠地植物配置模式及其特性Table 2 Plant configuration mode and characteristics of fence and green space beside the house

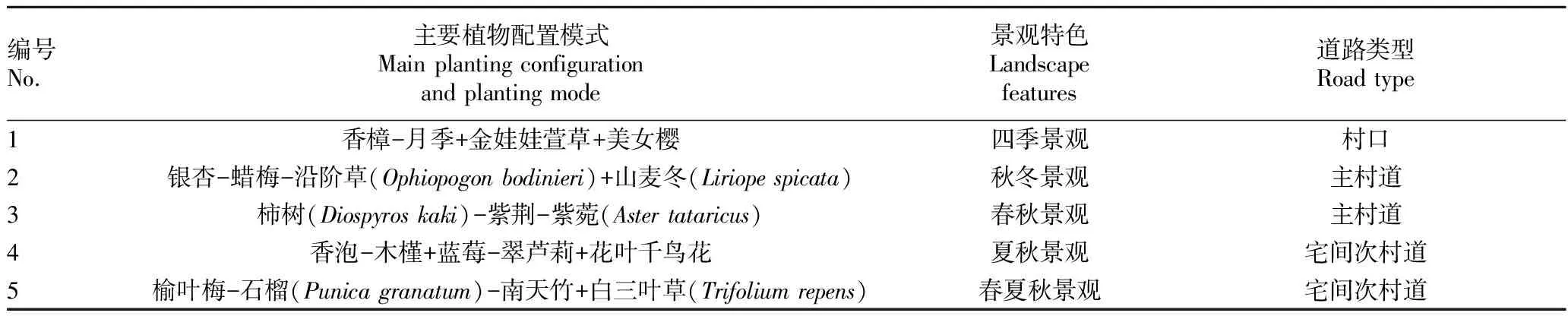

2.3 村口及村道綠地植物配置梅秋里村口有著200余年樹齡的古樟樹,這株香樟是村里原有的,它見證了村莊百年的發展變遷,村口綠地配置梅秋里的特色植物月季以及低矮的金娃娃萱草和美女櫻,凸出香樟,借助古樹表達村落的古老和質樸。由于梅秋里村莊內庭院密度較大,宅間空地較少,其綠地植物配置結合道路綠地。村內道路相對較窄,且連接各家各戶的庭院可造景的空間較小,考慮到其特有的空間特點,路兩側(基本是宅間)是高干且小體量的鄉土花木和一些宿根花卉或常綠地被,形成冬有陽光夏有濃蔭,且充滿野趣的道路環境,做到有花有果,營造出濃郁的鄉土生活氣息。同時要考慮到空間的通透疏朗,村道兩旁空地種植有粗放型草花植物,既管理方便,又富有鄉村野趣。

圖3 宅旁綠地Fig.3 Green space beside house

村口綠地是一個村落的門面招牌,既要保證莊嚴大氣,也要凸顯村落的特色。古樹名木于傳統村落而言,是村落的形象及標志物,能讓村民找回歸屬感。村口植物景觀在盡可能保留古樹名木的同時,也可采用與原生鄉土植物結合的自然式配置方式,結合人工修剪成規則形狀的灌木。村道綠地植物景觀具有樹大蔭濃、鄉韻濃厚的特點(圖4)。村道植物群落層多為3層,江浙地區喬木層可優選樟、杜英(Elaeocarpusdecipiens)、無患子(Sapindussaponaria)等風水文化樹種及香泡、枇杷(Eriobotryajaponica)、楊梅(Myricarubra)等果樹樹種,灌木層優選為茶梅、紫荊(Cercischinensis)、石楠(Photiniaserratifolia)等本地鄉土灌木,地被可選擇麥冬、白三葉草(Trifoliumrepens)等低維護植物,避免使用時花和草皮(表3)。

2.4 生產性景觀植物配置梅秋里結合森禾玫瑰基地的區位優勢,積極探索美麗經濟產業,其中160余hm2的基地以彩葉苗木及鄉土樹種的新品種研發、生產為主。基地種有大量玫瑰,不僅用于生產觀光,同時也可開發食品、精油、香囊等副產品。在滿足基本生產需求的前提下,注重桂花、紅楓、木槿(Hibiscussyriacus)等不同花期花灌木的少量點綴,并應用沿階草、白三葉草、紅花酢醬草(Oxaliscorymbosa)等草本地被,形成層次豐富、色彩斑斕、香氣四溢的玫瑰園,吸引游客前來觀光。特別是草本地被的運用不僅能形成樸實的鄉村田野景觀,還能抑制雜草生長。可見,生產性景觀植物的配置在保證生產功能、帶動當地經濟的同時,也賦予其教育互動、趣味生態的特點,提升鄉村知名度,促進了美麗鄉村建設。

圖4 村口綠地Fig.4 Greenbelt at the entrance of Village

表3 村口及村道綠地植物配置模式及其特性Table 3 Configuration mode and characteristics of green plants at the entrance of Meiqiuli village and village road

3 特色鄉村植物配置作用

3.1 傳承優秀的植物景觀文化美麗鄉村建設改善村容村貌的同時,更要注重保留原有的鄉愁鄉韻,傳承鄉村文化,而村民生活習俗中養成的植物偏好[5],無疑對地區的植物景觀產生最直接的影響。梅秋里家家戶戶院子里種植的梅花,通過植物文化來呼應村莊的名字,每年春天朵朵紅梅在農家小院里綻放,關于梅秋里的記憶便更加深刻。另外,村中道路施工時在200余年樹齡的古樟樹兩側各留出寬3 m的道路,完成美麗鄉村建設的同時也留住了鄉愁,成為村里的一道獨特風景。

此外,村中還廣泛種植有蘊含傳統中華文化的植物,如傳統哲學思想中寓意君子之風的植物:松、竹、梅(歲寒三友),梅、蘭、竹、菊(花中四君子)等;如傳統的佛教植物:銀杏、七葉樹(Aesculuschinensis)、合歡(Albiziajulibrissin)、蘇鐵(Cycasrevoluta)、梔子(Gardeniajasminoides)、茉莉(Jasminumsambac)、忍冬(金銀花)(Lonicerajaponica)、吉祥草(Reineckeacarnea)等;如具有特殊寓意的植物:桂(諧音“貴”,寓意吉祥富貴)、石榴(寓意多子多福)、枇杷(寓意吉祥長壽)、橘(Citrusreticulata)(諧音“吉”,寓意大吉大利等)、櫸樹(Zelkovaserrata)(寓意富貴高中)等[6]。

3.2 營造宜居的美麗生態環境“色彩豐富,四季有景” ,營建時注重植物材料觀賞特性,廣泛使用花色豐富的鳳仙、月季、繡球等草本植物和種類豐富的銀杏、無患子、楓香(Liquidambarformosana)等色葉植物,借助喬-灌-草-藤的多層次組合,協調季相、色彩及花果期的搭配形式,呈現半開敞空間和覆蓋空間,搭配草本植物豐富植物群落[7-8]。4、5月份的梅秋里,月季、美女櫻、石竹等迎來盛花期,幾十個品種的各色月季絢麗綻放,將小村妝點成花的海洋。不僅是春季,小村四季景觀各有不同,初夏的月季與美女櫻花開滿村;秋天桂花飄香,銀杏滿地;冬日里楓林紅染,獨梅凌傲。

“因地制宜,生態優先”,考慮光照、土壤條件以及植物的生態適應性,合理科學地選擇植物配置。南方降水較多,梅雨季節路上易積水,梅秋里設置有下凹綠地,使其具有一定的保水能力,避免路面積水。配置時充分利用當地“天然植被”對所在環境的強適應性,大量種植有如蘭花三七(Liriopecymbidiomorpha)、赤脛散(Polygonumruncinatum‘sinense’)、苔蘚(Bryophyta)等鄉土植物,保證了相對完整和穩定的生態系統,也降低了后期養護成本。同時,考慮植物間的化感作用或上層喬灌木對下層植物的光強抑制,避免植物間的抑制作用。另外梅秋里雖然統一換成了矮墻,但垂直綠化并未弱化,豐富的墻體綠化和藤本植物增加了空間三維綠量,對鳥類等生物生存起到了重要的保護作用。

3.3 推動美麗經濟的聯動效應與城市植物景觀相比,鄉村特有的生產性植物景觀更重視植物的生態性和經濟性[9],對有較高觀賞價值的生產性景觀,在滿足生產本質的同時,合理搭配后打造成色彩斑斕的花田景觀。梅秋里不斷整合資源,對周邊的農業生態種植區、苗圃基地區等進行同步升級,還打造集特色田園、休閑觀光于一體的鄉村旅游經濟,推動美麗鄉村經濟的聯動效應。每個鄉村有自己獨特的經濟支撐產業,不限于觀賞性苗木的苗圃基地,另外打造中草藥種植園、纖維原料植物園等也顯得別具一格[10],有效避免了千村一面,發掘各村的特色。

4 小結

鄉土植物景觀營建時,要巧借自然山水,盡可能保留果樹、鄉土樹種等原有植物資源,延續傳統鄉村植物景觀風貌。加大對鄉土野生資源的關注和研究,豐富中下層觀花觀葉植物種類及配置方式。結合當地優勢產業,營造更貼近鄉村生活,與周圍環境相融合的鄉村特色植物景觀。

鄉土植物景觀的營建與鄉村自身所處的自然環境及社會環境緊密關聯,鄉村植物景觀功能從過去簡單的遮陰避陽、美化環境,轉變為生態康養、村貌提升及文化等多重功能,即“生態-生活-生產”的“三生景觀”共同構成了鄉土景觀風貌[11-12]。“三生景觀”三者相互滲透連接,不斷提升完善植物景觀的品質和效果,加強不同植物景觀的聯系,形成一個完整的綠地生態系統[13],從“美化-文化-經濟”3方面深深影響整個鄉村的村容村貌。研究富含地域特色的鄉土植物景觀,避免鄉村整體植物景觀風貌與城市植物景觀雷同的同時,為后續延續地域文化及創造鄉土植物特色景觀提供參考,更好地為鄉村的可持續發展奠定基礎。