南陽市稻漁綜合種養調研報告

齊 慶, 劉 影, 詹世盈*

(1.南陽市水產技術推廣站, 河南南陽 473000; 2.南召縣農業農村局, 河南南陽 474650)

一、稻漁綜合種養產業發展情況

(一)基本情況

近年來,南陽市積極探索“以漁促稻、穩糧增效”的稻漁綜合種養新模式, 取得了顯著的經濟效益和生態效益,實現了種養戶的脫貧致富。 南陽市大力發展稻漁綜合種養,采取多種措施支持稻漁綜合種養,實現農業、水產業融合發展,推動第二、三產業快速發展,達到漁糧互補、農民致富脫貧的目的,走出了一條產業扶貧的新路子。 南陽市目前有稻漁綜合種養面積 6667 hm2,主要集中在桐柏縣、鄧州市、淅川縣和唐河縣等地,水稻平均單產7.5萬t/hm2,蝦平均單產1500~2250 kg/hm2,稻漁綜合種養區的水產品產量約為1萬t。

(二)技術模式發展情況

南陽市稻漁綜合種養主要模式是稻蝦 (淡水小龍蝦)共作、稻魚共作、蓮蝦共作,還有少量的稻蟹共作、稻鱉共作模式,稻蝦共作模式約占90%以上,有6000 hm2,其它模式不足10%,不到1500 hm2。 目前已建成規模化稻田綜合種養示范基地30余處, 年產量近萬t、產值達10億元,初步形成了集生態養殖、餐飲服務、冷鏈物流等一二三產業融合發展的格局。

(三)組織化、產業化發展情況

近幾年南陽市已經初步形成了集生態養殖、餐飲服務、冷鏈物流等三產業融合發展的格局,在適宜發展的鄉鎮建立專門的土地協調機構, 加大土地協調與流轉力度。 鼓勵與引入發展稻田綜合種養專門化經營主體,采取“龍頭企業+專家+合作社+種養大戶+新型組織(家庭農場、農家樂、體驗園等)”的利益緊密型共同體。 積極支持企業、合作社等主體開展稻漁水產品和稻米品牌創建, 通過組織參加各類品牌認證、展銷等廣泛宣傳推介,使稻漁產業整體影響力持續提升。 桐柏縣注冊了“清淮浸月”蝦稻米品牌,淅川縣注冊了“丹水”、“亞洲一庫”、“淼源丹江” 等品牌,積極申報綠色和有機食品認證12個品種,宣傳稻漁綜合種養優質產品,建立網上銷售平臺,擴展小龍蝦等優質產品銷售渠道,提高品牌效益。

(四)科研和技術推廣情況

充分發揮科研技術力量作用, 積極與河南省水產科學研究院、武漢水產科學研究院、河南省水產技術推廣站、信陽農林學院水產學院等科研院校、技術單位聯系,建立合作長效機制,尋求智力和技術支持,解決南陽市漁業發展急需的、關鍵的技術問題。 深化水產技術推廣體系改革, 構建以技術推廣機構為主體,科研單位、漁業協會、漁業合作社和龍頭企業共同參與的新型水產技術推廣體系。大力開展新型職業漁民培訓工程,重點培訓全市漁民中的貧困人員,著力培養一批農村漁業實用人才。在稻漁綜合種養的重點鄉鎮,配備專業技術人員;同時分批分期舉辦培訓班,采取定期舉辦技術培訓班、現場示范指導、組織觀摩交流等多種形式,來提高廣大種養戶技術水平。 目前已在全市推廣稻漁綜合種養面積6667 hm2。

(五)產業政策

2016年以來,南陽市采取政府引導、市場運作、項目扶持、龍頭帶動、科技指導等措施,著力打造稻蝦共作模式,取得了良好的生態效益、經濟效益和社會效益。 大力發展“合作社(基地)+農戶”模式。 由稻蝦綜合種養協會引導成立專業合作社, 大力發展稻蝦綜合種養,采取統一經營、管理和收購的方式,帶動全市種養戶的發展。

二、成功經驗

1. 河南省楚豫香農業科技有限公司建設的稻漁綜合種養示范基地。位于鄧州市高集鎮胡鐵村,以稻蝦種養為主,養殖面積68 hm2。 經過近三年的運行,積累了大量的種養殖經驗, 在河南省水產科學研究院的大力支持下,探索出一稻二蝦、繁養分離等適用于本地特色的養殖模式。該企業先后為周邊120余戶農戶提供技術咨詢和支持服務, 并且基地提供大量的長期就業崗位,總計可以解決40余戶的就業情況,帶動45戶貧困戶脫貧。

2. 鄧州市通力農業科技有限公司建設的通威股份鄧州稻漁種養生態農業科技園示范園區。 位于鄧州市林扒鎮, 該園區單體連片發展面積達到457 hm2, 為河南省單體最大的稻漁綜合種養園區,并于2020年被認定為國家級健康水產養殖示范場。目前,該園區一期運營良好,園區主要以稻蝦、稻魚共作為主,探索出一系列高效、高收益的水產養殖模式,并帶領農戶致富增收。 例如通威小龍蝦“361”高效養殖模式,在科學合理的養殖規劃下,一年能出3季蝦,單產蝦4500 kg/hm2,收入達1萬元。此模式已于2019年3月在鄧州開始試驗推廣, 當季小龍蝦出塘個頭大,肉質優,比非園區價格高4~6元/kg。

3.厚坡鎮農業綜合發展公司。淅川縣厚坡鎮已成功創建一個面積達215 hm2的稻田綜合種養示范基地,厚坡鎮還引進國家水稻專家袁隆平技術團隊,建立全監控生態稻漁綜合種養基地80 hm2,有稻蝦、稻魚、稻鱉等養殖模式,專門開展技術引進指導工作。

三、存在問題與建議

1.土地流轉問題有待解決

土地流轉問題有待解決,同時,地價偏高,流轉難度大。這是大部分縣區都存在的共性問題,需要土地部門調整規劃,給于政策支持。

2.產業融合有待加強

南陽市稻漁綜合種養部分縣區仍存在盲目性,市場拓展速度減緩、效益下滑風險加大,一二三產發展不均衡。二產產值占整個產業經濟比例偏低,對一產發展支撐不夠;加工產品品種少、檔次低、新產品少;龍頭企業少,產業規模小。 進一步加強養殖、加工、物流、營銷等產業一體化發展,拉長產業鏈,加強水產品精深加工研發和推廣應用。

3.種業體系建設滯后

稻蝦種業體系建設滯后于小龍蝦大面積養殖發展的需求。 小龍蝦苗種繁殖主要依靠合作社或養殖戶的自繁自育,近親繁殖普遍,種質嚴重退化,苗種的質量和產量沒有保障,導致成蝦規格小,產量少,價格低,影響經濟效益。 需要進一步加強小龍蝦種業體系建設,培育和孵化專門的苗種生產廠家,保障產量的同時生產高質量的苗種, 滿足不斷擴大的養殖需求。

4.養殖技術標準化普及率不高

目前養殖技術經驗化、養殖方式粗放化,技術水平、養殖模式、經濟效益地區間差別較大,各類養殖模式的相關技術參數需要進一步量化, 養殖生產的標準化水平有待提高。 需加大技術培訓力度,推廣稻漁綜合種養生產的標準化。

5.疫病防控技術落后

水產品病害呈上升趨勢,病害種類增多、發病范圍擴大,給養殖戶帶來較大的經濟損失,影響產業健康發展;相關病害流行學、防控技術研究不夠;警惕漁用藥物使用不規范引發的質量安全風險。 需進一步加強病害防控技術研究和推廣力度。

四、綜合效益分析

(一)總體情況

1.經濟效益

稻蝦綜合種養:水稻產量平均7500 kg/hm2左右,小龍蝦或其他水產品平均產量1500~2250 kg/hm2,平均純利潤在22500~45000元/hm2,是單一種植水稻的2~3倍,大幅增加了種養殖業的經濟效益。

2.生態效益

采用稻漁綜合種養模式, 稻田只能使用有機肥和生物菌肥,滅蟲必須使用生物制劑農藥。 與2018年相比,全市稻魚綜合種養區農藥、化肥使用量分別減少30%和31%,大幅降低了農業面源污染,稻米和龍蝦、蟹、魚達到綠色產品標準。

3.社會效益

稻漁綜合種養模式將水稻由單一的生態系統轉變為稻、蝦、魚復合生態系統,提高了土地的利用率,利用現有的土地, 盡可能減少物質、 人力資源的投入,產出數量多、質量高的糧食和水產品,有效解決我國人多地少的問題。 稻漁綜合種養還在一定程度上解決了農村貧困人口就業問題, 促進貧困人口脫貧致富,具有極大的社會效益。

(二)不同模式綜合效益分析

依據綜合效益調查結果,并結合以往重點調查、監測等掌握的實際情況,分析各模式經濟、社會、生態效益,與水稻單作進行對比,重點分析水稻產量增減、農藥和化肥使用量增減、效益變化等情況。

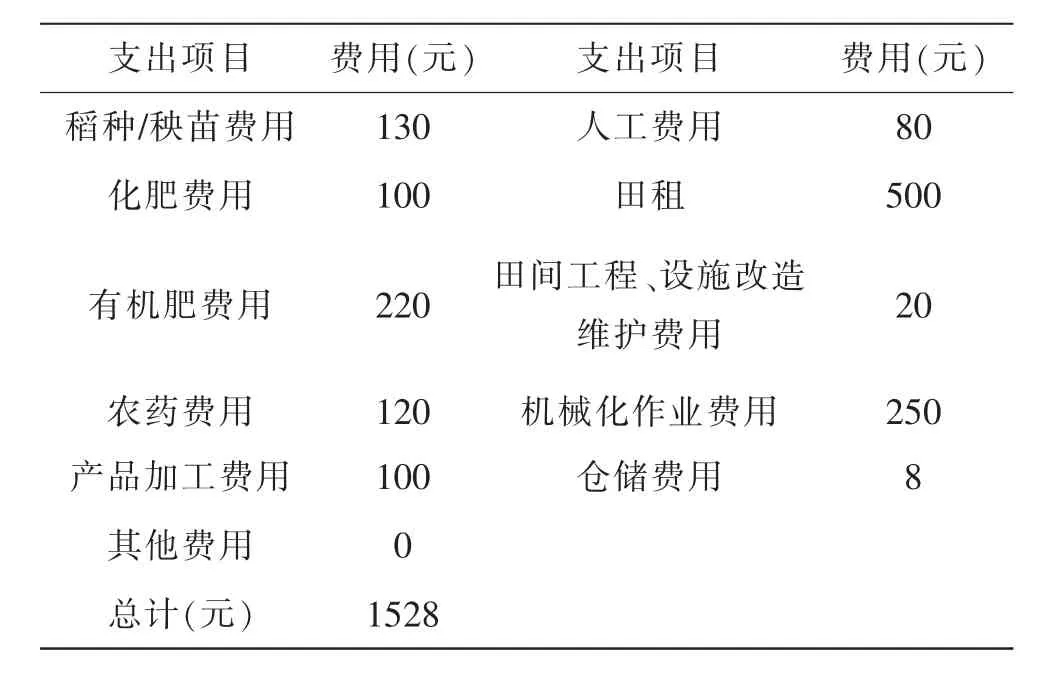

表1-1 水稻單作667 m2均成本表

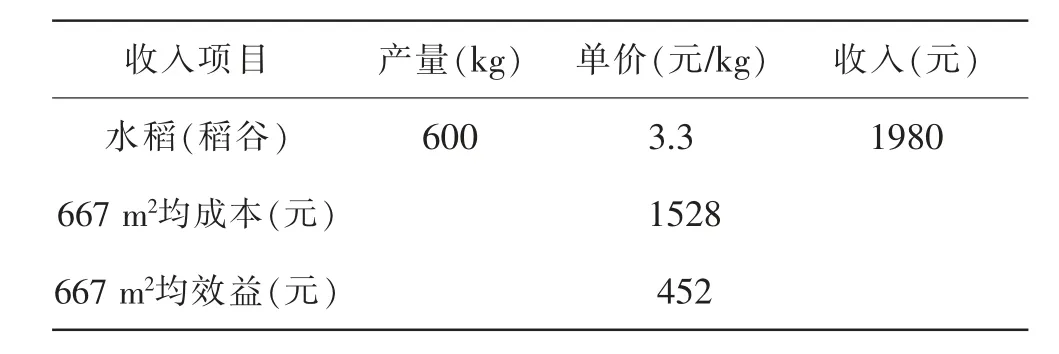

表1-2 水稻單作及667 m2均效益表

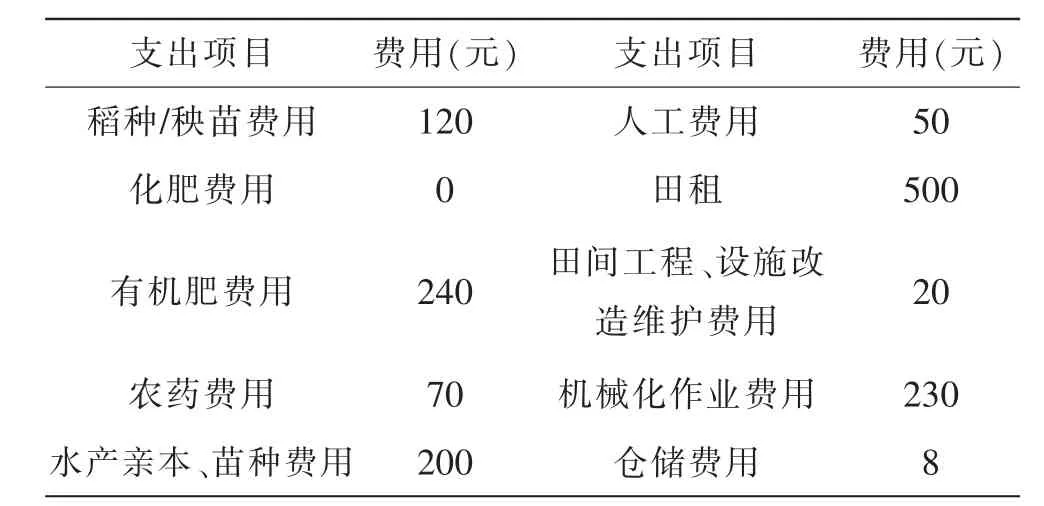

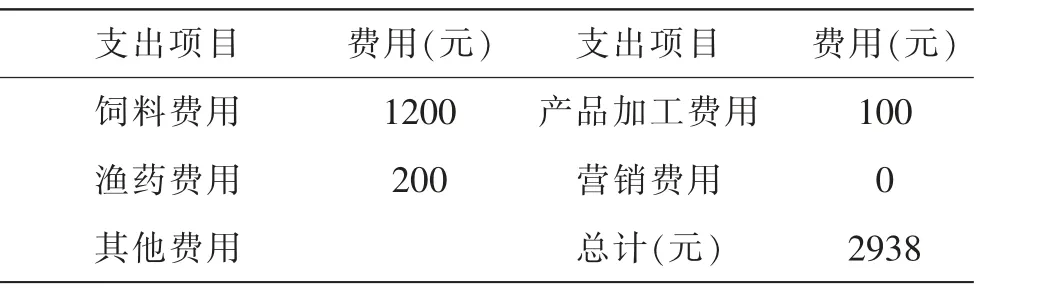

表2-1 稻魚種養及667 m2均成本表

續表

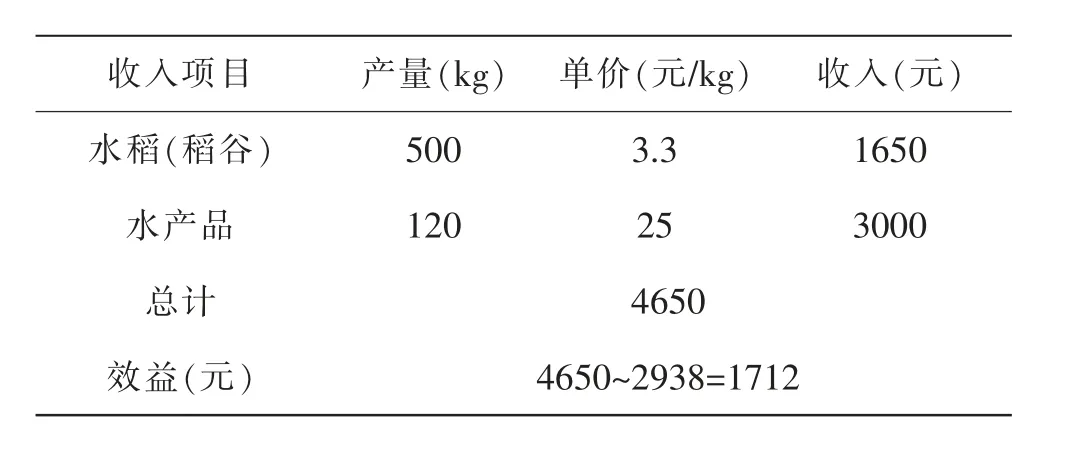

表2-2 稻魚種養及667 m2均效益表

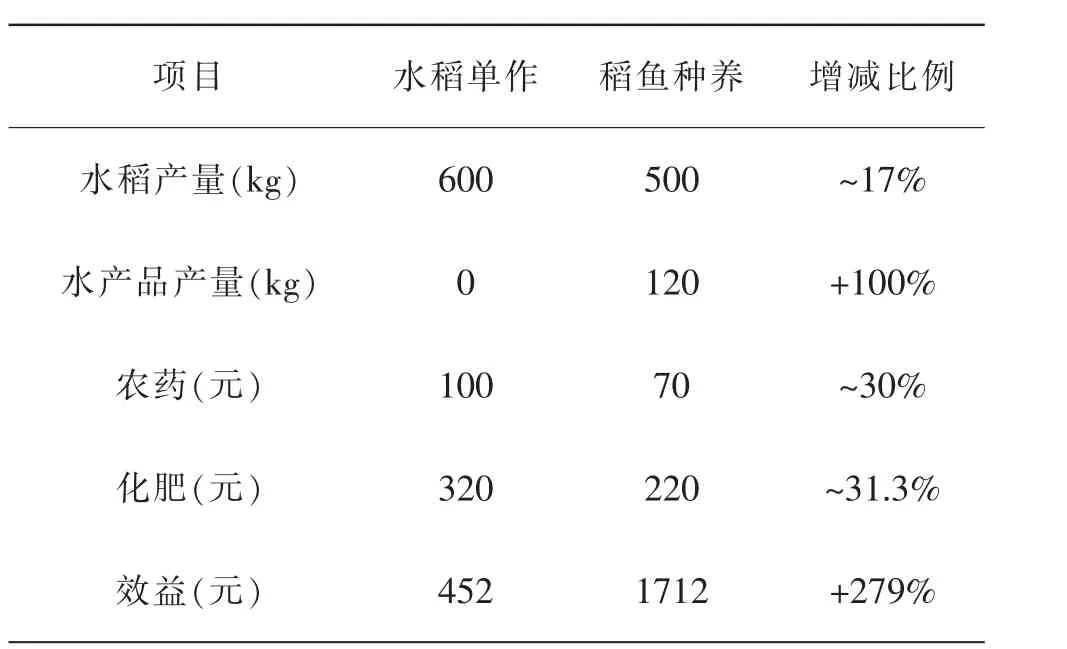

表3 水稻單作與稻魚種養產量、農藥、化肥及667 m2均效益對比表

通過水稻單作和稻魚種養模式對比, 雖然稻魚種養模式水稻產量比水稻單作模式產量減少20%,但農藥、化肥投入減少30%以上,由于稻魚種養增加水產品產量增加120 kg,稻魚種養667 m2均效益比水稻單作增加2.79倍。