芻議布達拉宮藏一尊立姿觀音造像風格與佩飾

摘要:觀音信仰自公元7世紀隨著佛教由印度傳入西藏,隨后在藏地傳播開來,并且在西藏傳統文化中形成了獨特的觀音信仰,涌現了有關觀音的經典文獻典籍,寺院里出現了豐富多樣的觀音造像樣式。布達拉宮象征觀音凈土,在西藏觀音信仰中扮演著重要而特別的角色,本文以收藏于布達拉宮的一尊立姿觀音造像為例,品鑒藏傳佛教觀音造像的基本特征。

關鍵詞:觀音造像;立姿觀音造像;鑒賞

觀音是最初產生于古代印度的一位神祇,是佛教神明體系中的眾菩薩之一,而菩薩是在大乘佛教思想形成后所出現的神靈。大乘思想在不同的地域傳播形成了不同的觀音信仰,而觀音以慈悲和智慧觀照有情眾生的本質卻是一致的。在西藏,觀音菩薩被認為是雪域高原的守護神,甚至有觀音菩薩化為獼猴與羅剎女結合繁衍藏族人的神話故事①。時至今日,觀音在藏區人的生活中依舊扮演著舉足輕重的角色,藏地信徒念誦觀音菩薩心咒“唵(ōng)嘛(ma)呢(nī)叭(bēi)咪(mēi)吽(hòng)”,以慈悲的思想尋求生命輪回解脫之道。

公元7世紀佛教傳入西藏,依據佛教經典衍生而來的觀音造像作為藏區觀音信仰文化的一種表現方式,在其發展過程中也出現了不同材質(如泥塑、金屬鑄造、石刻、壁畫、擦擦等)、不同類型的諸如四臂觀音、十一面觀音、千手千眼觀音、蓮花手觀音、三怙主組合像、大日如來與八大菩薩組合像等觀音形象,同時觀音造像也有坐立姿勢和站立姿勢之分。雖然不同的觀音造像在人物形態和裝束飾物上有所不同,而且在不同的歷史時期受地域文化的影響而形成了不同的觀音造像風格,但依據佛教經典的描述,可以肯定觀音造像的幾個基本共同要素:左手持蓮花,右手持念珠,發髻或冠葉上有化佛(無量光佛)表現,左肩或披有仁獸皮,若以彩繪方式表現,則身色通常為白色。

站立姿勢的觀音造像早在貴霜時期的犍陀羅地區就有出現,公元7世紀隨著佛教傳入西藏以來,傳承從未中斷,從布達拉宮供奉的“羅格夏熱”觀音像②到公元9世紀阿里普蘭希德觀音碑,從大昭寺虛空王觀音(國王式千手千眼觀音)像到阿里卡孜寺卡孜覺沃像,都可以見證立姿觀音造像在藏區的廣泛傳播和傳承。

這尊站立姿勢觀音菩薩造像(圖一,下稱“布宮1號”)收藏于布達拉宮東大殿,通高64.5厘米,造像通體采用紅銅鑄造,表面鍍金,面部泥金,底座紅銅鑄造,未鍍金。整體遵循了觀音造像的圖像學基本特征,整個身軀呈三折姿,發髻高聳,頭戴五葉寶冠,綴圓形大耳珰,頭發分兩股分別搭于兩肩;袒露上身,左肩斜掛連珠寶帶至肚臍以下,左手于近大腿處持蓮花,蓮花在肩部開敷,右手施與愿印,胯部斜披禪思帶,系珠寶腰帶,衣褶垂落于兩腿間和左腿一側,冠葉、項鏈、臂釧、手鐲和腰帶均飾有紅寶石、祖母綠、青金石及綠松石等珠寶;下身著貼體短裙,短裙上鏨刻有碎花圖案,富有裝飾意趣,整尊造像肩寬腿長,上身呈倒三角形。此尊觀音造像無論風格、材質還是佩飾、工藝,都體現了特定歷史時期觀音造像在承繼其基本特征的基礎上所表達的獨特之美。

布宮1號造像通體采用紅銅作為主要材料鑄造而成,而紅銅作為地處尼泊爾地區紐瓦爾人造像的特殊鑄造材料已被學界公認。約在公元9世紀中后期至12世紀,隨著印度最后一個信奉佛教的王朝—波羅王朝的日漸衰微和伊斯蘭勢力的入侵和擴張,以孟加拉地區為中心的東北印度佛教造像活動逐漸移至今尼泊爾的紐瓦爾地區,紐瓦爾佛教造像在吸收了波羅風格的基礎上,結合其自身特征又將造像藝術推向了一個新的高潮,并在藏傳佛教后弘期持續不斷地影響著西藏的造像藝術。尼泊爾地區盛產紅銅,不論是佛造像還是菩薩造像,大都采用紅銅制作,并在佛像表面作鎦金處理,這明顯不同于西北印度和克什米爾地區造像多采用黃銅制作并不鎦金的做法。這種使用紅銅作為造像材料的紐瓦爾造像顯然對薩迦政權時期的后藏地區造像產生過非常大的影響,布宮1號造像正是這種影響的顯著體現。

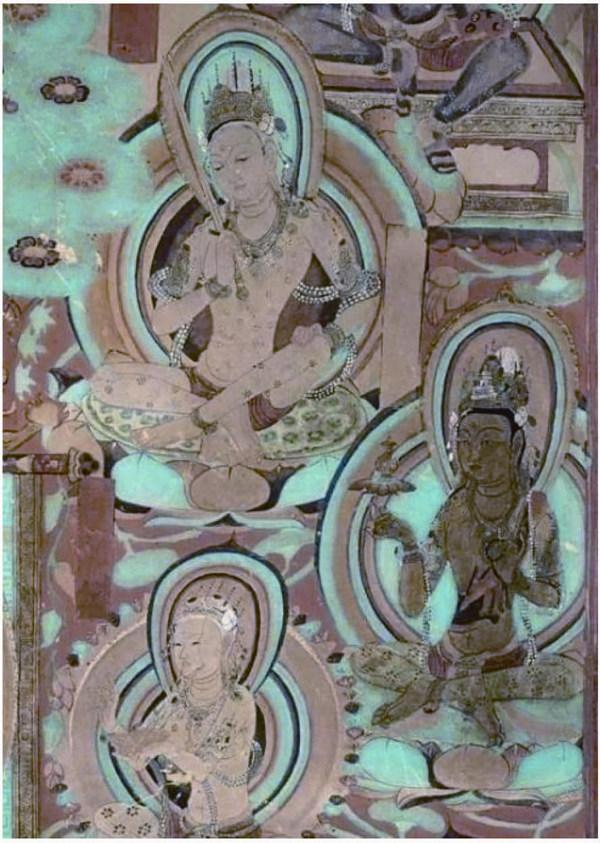

布宮1號造像額頭略寬,下巴緊收,面部是典型的尼泊爾造像童子面相,卻又帶有一些波羅風格造像的遺風。寬肩細腰的處理手法和衣飾的表達方式常見于這一時期的尼泊爾造像,尤其是斜挎于腿部的禪思帶更是尼泊爾木斯塘地區造像的典型特征。腿部貼體短裙的鏨刻處理手法,則是尼泊爾造像吸收波羅造像風格的結果。有學者在描述波羅樣式造像風格時這樣描述:“菩薩的下身穿著一種貼身的裙褲,衣紋采用流暢而富有規律的陰刻線來表現,身上細長的飄帶順體而下,不張揚。”③。布宮1號顯然符合這樣的描述,只是從其細節處可以發現尼泊爾風格造像在保留了這種鏨刻工藝的基礎上進一步豐富了鏨刻的內容。比如,布宮1號造像貼體短裙上采用的鏨刻碎花圖案與收藏于英國維多利亞及阿爾伯特博物館中的另一尊14~15世紀尼泊爾風格的蓮花手菩薩造像④(圖二)上的圖案,以及在深受尼泊爾風格影響的臨近后藏地區的夏魯寺,其中一幅表現四臂觀音的壁畫⑤(圖三)上四臂觀音腿部短裙圖案,二者如出一轍。因此,可以斷定尼泊爾造像在吸收了波羅風格造像的基礎上發展出自身的特征并深刻影響了西藏本土造像風格。

通常小型佛像采用鑄造法制作,大型佛像則采用分塊鍛造、整體組裝的方法,布宮1號通高64.5厘米卻通體采用鑄造法制成,足見其制作工藝的精細和手法的高超。其蓮花座采用單層俯蓮置于圓形臺基之上的形式,并在蓮座上沿裝飾一圈連珠紋飾,整個蓮座也采用紅銅通體鑄造的方法,蓮座雖未作鎦金處理,但其挺拔、穩重的造型和整尊造像混為一體。通過對《藏傳佛教雕塑全集·金銅像》等圖像專著中諸多造像的觀察和分析⑥,可知這種單層俯蓮或仰俯蓮瓣置于圓形臺基之上的蓮花座形式多見于藏傳佛教后弘期早期波羅造像風格的造像。

作為辨識觀音造像特征之一的頭頂化佛(無量光佛),其表現形式主要為置于觀音造像頭冠中間冠葉的小龕之中,或者置于頭頂發髻頂端。早在印度貴霜王朝時期的犍陀羅觀音造像中便已有化佛存在,但日本學者宮治昭在《彌勒菩薩與觀音菩薩—圖像的創立與演變》一文中指出,約在笈多朝至后笈多朝(5~8世紀中葉)頭發、冠飾、頭前標識、手持物都發生了變化,且因時代、地域(薩爾納特、阿旃塔、坎黑里、納西克、卡爾拉等石窟)的不同而對其樣式有所影響,在彌勒與觀音像上出現了頭飾、冠飾、標識、持物等特征相互混淆的現象⑦。這種說法是否可信還需進一步考證,但可以肯定的是頭頂五化佛的觀音造像一直都有傳承。收藏于英國維多利亞及阿爾伯特博物館的觀音造像(圖二),不論在風格還是裝束上都與布宮1號造像非常相似,應屬于同一時期的作品,但細節上略有不同:布宮1號頭頂無化佛,而前者發髻頂端置有一無量光化佛;布宮1號鬢角兩側保留有波羅風格造像上的扇形冠結,前者卻無;布宮1號腳腕處無佩飾,而前者飾有與臂釧、腕釧相同形制的腳釧。通過對不同時期觀音造像的進一步觀察分析,筆者認為西藏觀音造像關于化佛的配置有兩種情形:一種置有化佛,化佛或置于發髻頂部,分為全跏趺座無量光佛和無量光佛頭像兩種形式,或置于冠前,分為置于小龕內和嵌于冠葉前兩種形式;另外一種無化佛,而代之以在發髻頂部置蓮花,蓮花上再置摩尼寶珠的形式。

識別觀音造像另一個重要特征—仁獸皮,在布宮1號造像上卻沒有體現,這里需要特別說明。金申在《佛教美術上的仁獸》一文中提到在工布查布《造像量度經續補》中論及觀音菩薩的度量時,有這樣的注解:

舊作黑鹿皮,未詳其義,按仁獸梵云“吉哩斯那薩拉”,華翻黑脊,蓋因其毛皮而稱之耳。常見西番國歲貢物件,有此獸皮,形似山羊而小,毛短薄,色多微黃,脊毛純黑色。天性最慈,為人忘己。據使者言,捕時不事獵圍,惟二人持兵,尋其棲處,既望見,詐為相斗狀,喊聲對罵,且作揮兵相擊勢。此獸見之,以為相害,遂欲解救。奔至隔立二人之間,至死不去,遂得而刺焉。

本朝官譯名謂之仁獸,其披法,則毛向外,頭前尾后,斜披左肩上,以頭皮遮著左乳,而將右邊后腿皮,從像之背后,由右腋下,挽過至像之前,與右前腿皮,互相交盤縛之。此一件服飾,諸經典未見他像所用,惟獨觀音及慈氏像有之⑧。

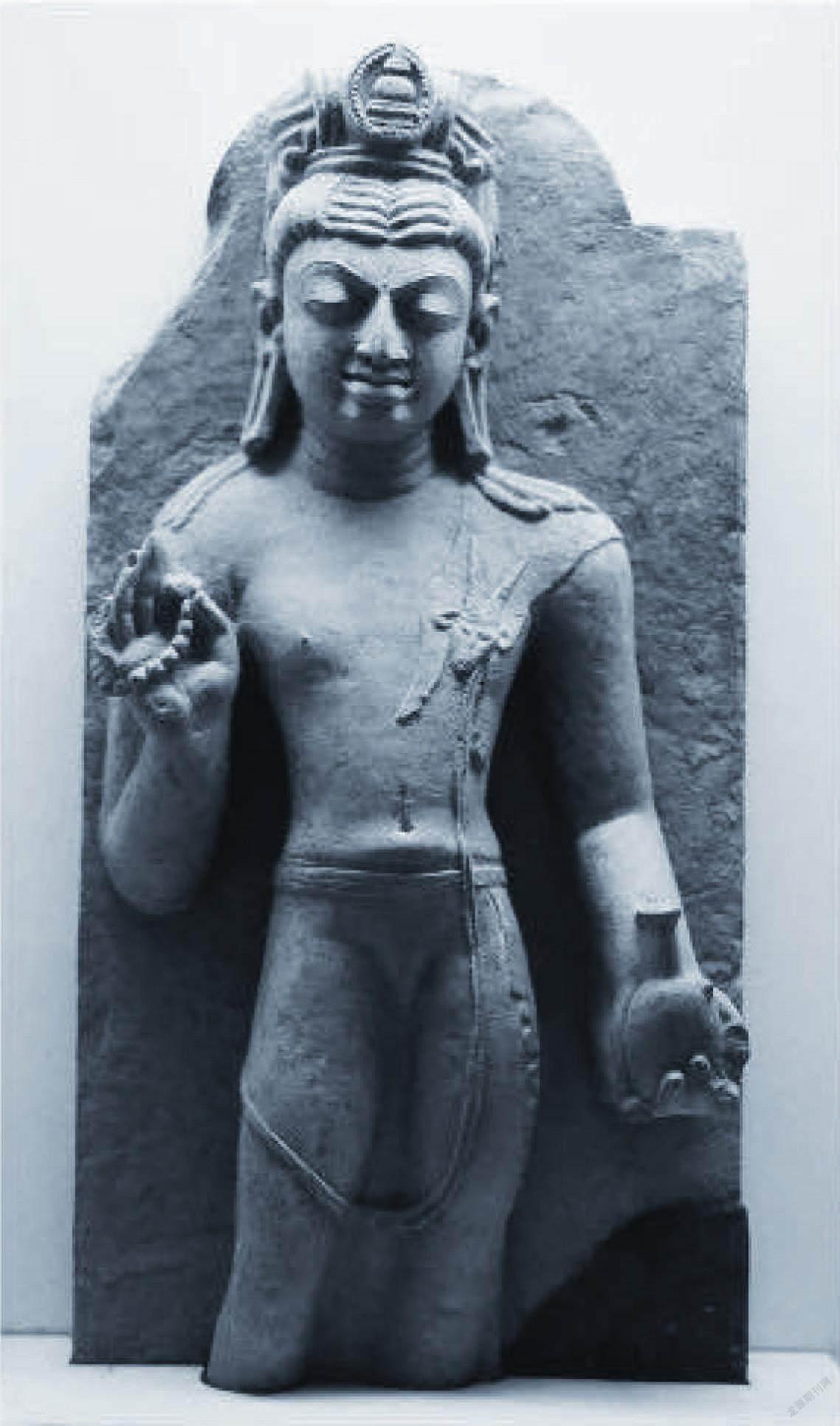

故事真偽尚不得辨,但從其描述中可以看到仁獸皮作為觀音造像的這一特征卻古來有之。金申還認為,在唐代所譯的密教經典中,仁獸是觀音菩薩和彌勒菩薩的裝身具之一,還列舉了敦煌莫高窟第14窟主室南壁所繪八大菩薩中彌勒菩薩⑨左肩斜搭鹿皮和印度薩爾納特博物館所藏一尊石刻彌勒像⑩為例(圖四、圖五),說明仁獸皮至少也曾經是彌勒菩薩造像的一個特征。John Siudmak在The Hindu-Buddhist Sculpture of Ancient Kashmir and its Influences(《古代克什米爾的印度佛教雕塑及其影響》)一書中將薩爾納特博物館的這尊石刻像認定為觀音菩薩?,若結合宮治昭在《彌勒菩薩與觀音菩薩—圖像的創立與演變》一文中關于彌勒菩薩和觀音菩薩像上頭飾、冠飾、標識、持物等特征相互混淆現象的論述,就不能確定這兩尊佛像為觀音菩薩或彌勒菩薩。

不過從已知確定年代的觀音造像來看,飾有仁獸皮觀音像和無仁獸皮觀音像兩種情形并行不悖,對諸多觀音造像實例的分析研究后,筆者認為其有一個大致的規律:受東北印度波羅風格造像影響下的觀音造像中大多無仁獸皮,而受西北印度、克什米爾和斯瓦特風格的觀音造像則大都飾有仁獸皮,經尼泊爾造像在13、14世紀左右的繼承和發展,這兩種情形在西藏本土造像中都有體現,因此,布宮1號造像所體現的正是尼泊爾造像在吸收了周邊造像風格的基礎上結合自身特點所發展而來的觀音造像風格。

綜上所述,收藏于布達拉宮的這尊觀音銅造像(布宮1號),其體態身姿挺拔而健美,做工精良且裝飾精美,鑄造材質和工藝可以看出是典型的尼泊爾造像風格,細節處又吸收了波羅造像藝術的遺風,如扇形冠結的保留和鏨刻工藝的運用,不飾仁獸皮和蓮花開敷的方式,顯然受這一時期東北印度造像風格的影響。這一類型的觀音造像不僅吸收著周邊文化的元素,也孕育著自身獨特的藝術魅力,是觀音造像中的上乘之作。

基金項目

西藏大學研究生“高水平人才培養計劃”項目(項目編號:2019-GSP-S073)的研究成果。

作者簡介

趙世睿,1986年生,男,甘肅武威人,布達拉宮管理處文博館員,西藏大學藝術學院2019級美術學碩士研究生,研究方向為西藏傳統雕塑。

注釋

①松贊干布,著;阿底峽尊者,發掘;盧亞軍,譯注:《西藏的觀世音》,甘肅人民出版社,2001年。

②收藏于布達拉宮圣觀音殿。

③白日·洛桑扎西:《淺析早期藏傳佛教雕塑藝術的風格極其特征》,《西藏大學學報:社會科學版》,2006年第2期,第76-82、108頁。

④劉釗:《觀音菩薩早期形象傳承考證》,《收藏家》,2020年第3期,第31-46頁。

⑤于小冬:《藏傳佛教繪畫史》,江蘇美術出版社,2006年,第130頁。

⑥中國藏傳佛教雕塑全集編輯委員會:《中國藏傳佛教雕塑全集》,北京美術攝影出版社,2002年。

⑦宮治昭,著;賀小萍,譯:《彌勒菩薩與觀音菩薩—圖像的創立與演變》,《敦煌研究》,2014年第3期,第64-78頁。

⑧金申:《佛教美術上的仁獸》,《敦煌學輯刊》,2007年第1期,第113-118頁。

⑨圖片來源于網絡。

⑩圖片來源:(英)John Siudmak:The Hindu-Buddhist Sculpture of Ancient Kashmir and its Influences,BRILL,2013年,第213頁。

(英)John Siudmak:The Hindu-Buddhist Sculpture of Ancient Kashmir and its Influences,BRILL,2013年。

參考文獻

[1](唐吐蕃)松贊干布.西藏的觀世音[M].阿底峽尊者,發掘;盧亞軍,譯注.蘭州:甘肅人民出版社,2000.

[2]中國藏傳佛教雕塑全集編輯委員會.中國藏傳佛教雕塑全集·金銅像[M].北京:北京美術攝影出版社,2002.

[3]李翎.藏傳佛教圖像研究[D].北京:中央美術學院,2002.

[4]李利安.古代印度觀音信仰的演變及其向中國的傳播[D].西安:西北大學,2003.

[5]當增扎西.藏族觀音文化研究[M].北京:中國藏學出版社,2013.

[6]李翎.藏密觀音造像[M].北京:宗教文化出版社,2003.

[7]白日·洛桑扎西.淺析早期藏傳佛教雕塑藝術的風格及其特征[J].西藏大學學報:社會科學版,2006(2):76-82,108.

[8](瑞士)烏爾里希·馮·施羅德.西藏寺廟珍藏佛教造像108尊[M].羅文華,譯.北京:文化藝術出版社,2009.

[9]故宮博物院,羅文華.藏傳佛教造像[M].北京:紫禁城出版社,2009.

[10](日)宮治昭.彌勒菩薩與觀音菩薩—圖像的創立與演變[J].賀小萍,譯.敦煌研究,2014(3):64-78.