唐代工筆人物畫中的“寫意性線”

摘要:工筆畫是中國傳統(tǒng)繪畫的一種形式,在以人物為視覺經驗的工筆畫中,“寫意性”始終貫穿其中,并發(fā)揮著舉足輕重的作用。本文試圖通過對“寫意性線”的歷史溯源,著重從晉唐繪畫觀念入手,論述在傳統(tǒng)工筆人物畫中“寫意性線”的表達形態(tài)、觀念及基礎,以探討當代工筆人物畫審美的新向度。

關鍵詞:傳統(tǒng);觀念;當代工筆人物畫;線條;寫意

一、“寫意性線”溯源

中國畫在長期的演變過程中,逐漸形成獨有的審美經驗和技法。其中,勾法是最基礎的技法之一,即以筆線勾取視覺對象的形,也叫“描法”,亦稱“線描”。

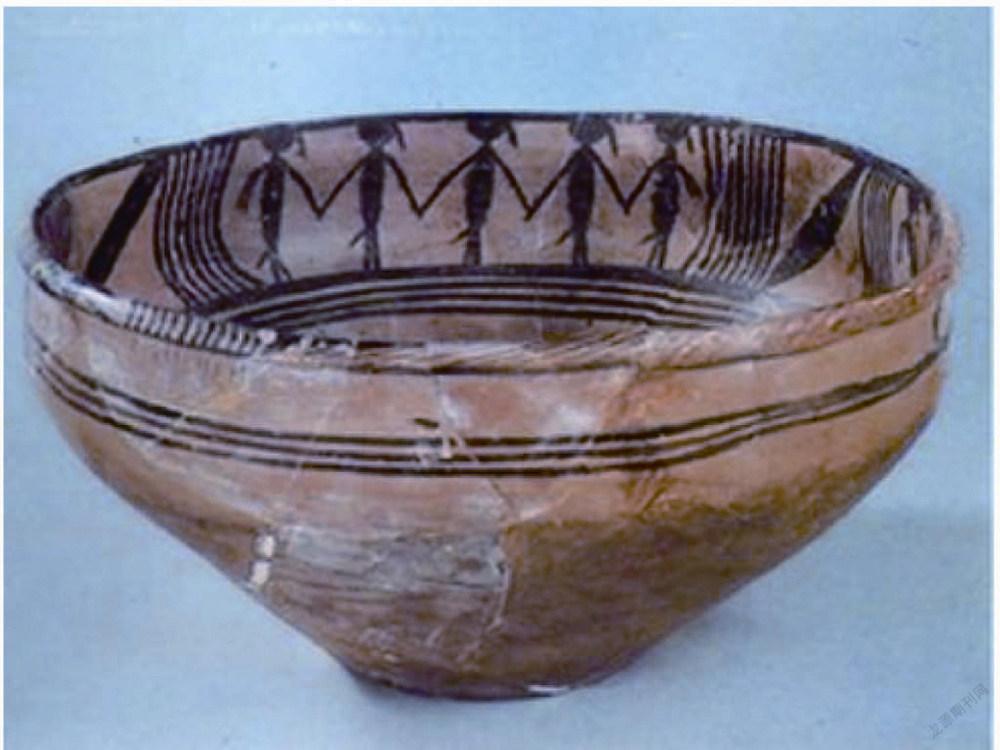

從新石器時代的巖畫和彩陶(圖一)中可以看出,先民已學會用線條高度概括抽象的人物圖像以及物體運行的軌跡,也反映出當時人們的社會實踐活動面貌。

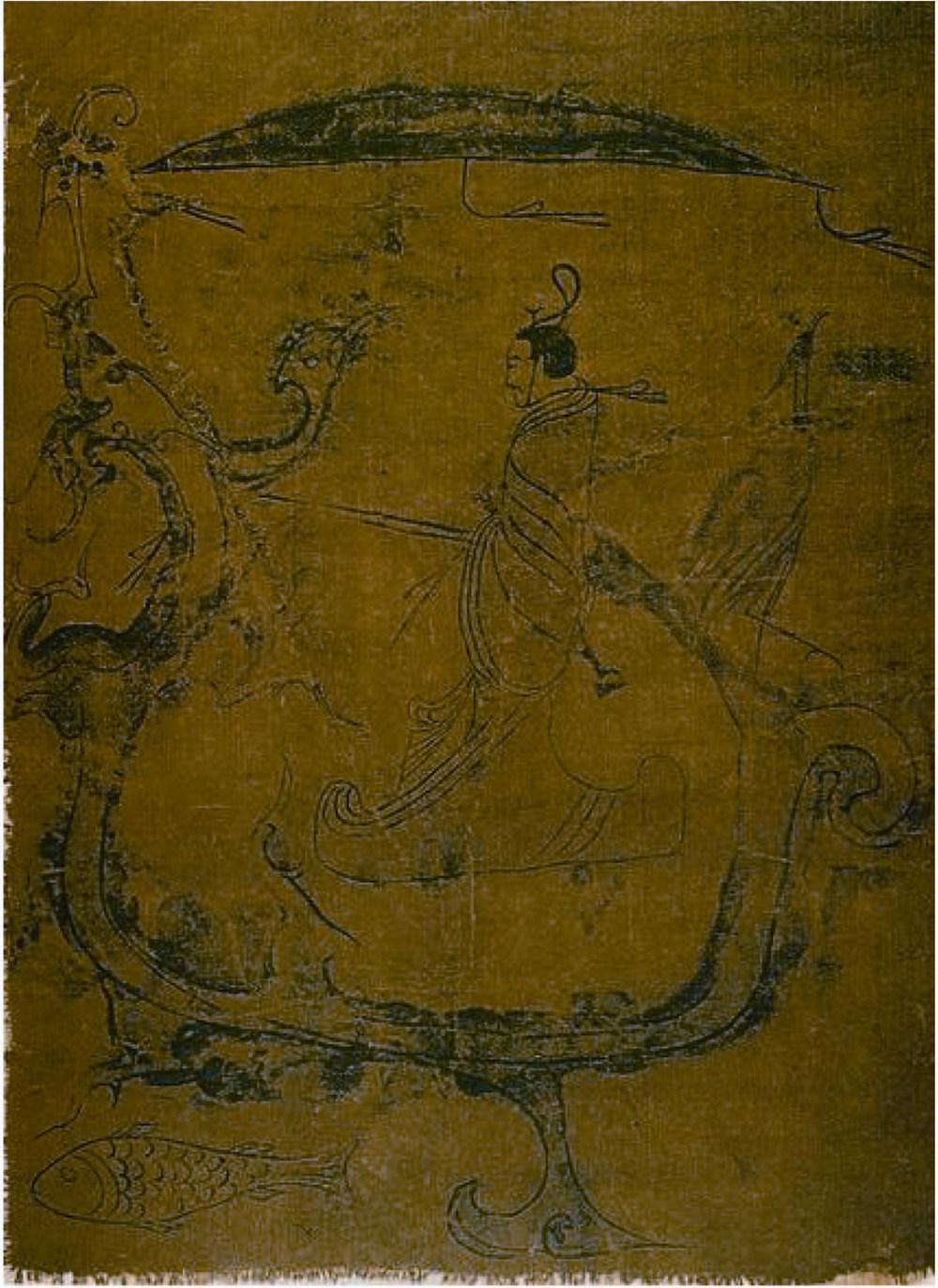

先秦時期,藝術創(chuàng)作中沒有獨立的表達手法,其主要載體就是線。相傳孔子參觀周代的明堂,見到壁畫有“堯舜之容,桀紂之像”,且“各有善惡之狀”。這應屬于早期的工筆肖像畫。史料記載,“有虞氏、夏后氏尚(上)黑”,《韓非子》中也有禹作祭器之說:“墨染其外,而朱畫其內。”又如長沙陳家大山楚墓出土的戰(zhàn)國帛畫《御龍圖》(圖二),從其稚拙、夯實的線條可窺戰(zhàn)國時期的繪畫技巧和風格。

魏晉時期雖政局動蕩,但名家輩出。人物畫在這一時期日趨成熟,顧愷之就是其中的代表性畫家,他將此前粗拙、簡單的線條發(fā)展到圓潤、秀挺的境界,其“高古游絲描”如春蠶吐絲,循環(huán)不息,在線性表達上精彩紛呈。

唐代繪畫蔚為大觀,線的表達變得更加明晰。閻立本上承顧愷之,作畫有恢弘之氣勢,如《步輦圖》,用線有力且雄渾,這種技法被后人稱為“鐵線描”,不論人物衣飾、眼神還是表情,都刻畫得極為精彩。吳道子因為用線方法和觀念意趣獨特,對當時畫壇影響巨大,時稱“吳家樣”。從《送子天王圖》中不難看出,其行筆頓挫磊落,飄逸生動,轉折分明,挺勁有力。

五代顧閎中用線亦有獨到之處,從《韓熙載夜宴圖》可見其用線工整致精,盤絲屈鐵,剛柔并濟,為后學提供了典范。

宋元以后,文人在繪畫觀念上輕工揚寫,人物畫衰落,線描亦難再續(xù)輝煌,但仍有大家的經典代表作傳世,如元山西芮城永樂宮壁畫《朝元圖》,用線疏爽利落;明代陳洪綬用線纖細,轉折有力;清代任伯年用線疏密多變,金石味足。

其實,用線沒有寫實之說,因為視覺對象本身并沒有線,而是畫家在實踐過程中對意象生發(fā)的主觀知覺,所以線本身就是寫意的。傳統(tǒng)工筆人物畫中線的造型以傳神寫意為主,線條精謹細膩、細致勻凈,形神相照,微入纖毫。古人也因此總結出了“十八描”等技法,為后來者研究工筆人物畫用線提供了范本。

二、唐代工筆人物畫中的“寫意性線”

因為工筆人物畫的造型主要以線為主,所以線的寫意性決定了人物造型感官上“意”的取向。線由筆出,筆是人神經末梢的延伸,從觸覺通思維,所以中國畫的線是由意念所驅動的。在文人畫出現(xiàn)以前的晉唐時期,畫家關于“寫意性線”的美學觀念是先樸素唯物而后走向唯心的。如顧愷之,他肯定藝術是客觀現(xiàn)實的反映,強調用線須有“人心之達”,他的作品注重人物神態(tài)的傳達,據傳顧愷之畫人物大多不點眼睛,有人問其原因,答說:“四體妍蚩,本無關于妙處,傳神寫照,正在阿堵中。”他主張“遷想妙得”“以形寫神”,為后來謝赫“六法論”中的“古法用筆”作了嚆矢。

謝赫“六法”其二曰“骨法用筆”,即強調“線”的能動性。線表現(xiàn)了結構、形態(tài)、質感和量感,也表現(xiàn)了神態(tài)和動態(tài),都遵從“六法”第一的“氣韻生動”。傳統(tǒng)運線雖守骨法,但唐朝藝術百花齊放,畫家們對線的理解也是因人而異。如吳道子的“吳帶當風”,用線有時如蘭葉,有時似莼菜條,線條的粗細隨著形體起伏走勢變化多端,生動、流暢、活潑、節(jié)奏感強;有時勾線也用焦墨,并輕拂丹青,造物上可謂窮其技,守其神。如郭若虛所言:“其勢圓轉而衣服飄舉”。

再如閻立本《歷代帝王圖》(圖三),線條的層次和結構穿插非常得體,可見閻立本是用線描繪場景和人物內心活動的好手。同時期敦煌壁畫中用線的變化,不論曲直、剛柔、粗細,都瀟灑自如,粉線、朱線、墨線等在表現(xiàn)飛天的視覺圖像上皆意趣盎然,調格逸易。

綜上所述,唐朝雖無“寫意性線”的具體觀念,但名家輩出,用線風格多樣,線使畫家的意念與情感相交織,千變萬化的思想在某種程度上不謀而合,使“寫意性線”充滿了對生命的向往,生生不息。

作者簡介

張眾,1988年11月生,男,漢族,福建福州人,助教,碩士學位,研究方向為中國工筆人物畫藝術。

參考文獻

[1](唐)張彥遠.歷代名畫記[M].杭州:浙江人民美術出版社,2011.

[2]李新純.韓非子[M].昆明:云南人民出版社,2013.

[3]王伯敏.中國繪畫史[M].上海:上海人民美術出版社,1982.

[4]黃專,嚴善錞.文人畫的趣味、圖式與價值[M].上海:上海書畫出版社,1993.

[5]陳衡恪.文人畫之價值[J].藝術品,2015(8):90-93.

[6]卲琦,孫海燕.二十世紀中國畫討論集[M].上海:上海書畫出版社,2008.