腹腔鏡手術與開腹手術治療肝內膽管細胞癌的臨床比較

王成交 石英

摘? 要:目的? 研究比較肝內肝管細胞癌治療上腹腔鏡手術與開腹手術的臨床治療效果。方法? 選取2018年1月~2021年10月在菏澤市鄆城縣人民醫院接受治療的76例肝內膽管細胞瘤患者為研究對象,根據手術方式的不同將其分為對照組和觀察組,每組38例。對照組的手術方式是開腹手術,觀察組的手術方式是腹腔鏡手術,比較兩種手術方法的治療效果及安全性。結果? 比較兩組的手術指標:兩組患者的手術時間相比,差異無統計學意義(P>0.05),觀察組患者的術中出血量明顯少于對照組,切口長度明顯小于對照組,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05);經統計兩組患者的術后康復情況,觀察組患者的術后排氣時間、開始進食時間、下床活動時間、住院時間均明顯短于對照組,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05);統計術后兩組患者的并發癥發生情況,觀察組的術后并發癥發生率低于對照組,兩組對比差異有統計學意義(P<0.05)。結論? 相比于開腹手術,采用腹腔鏡手術治療肝內膽管細胞癌的臨床療效顯著,出血量更少、切口更小、術后康復時間更短、并發癥發生率更低,總體優勢顯著,因此,此種治療方式在臨床上更具備借鑒意義和應用價值。

關鍵詞:腹腔鏡手術;開腹手術;肝內膽管細胞癌;臨床療效

中圖分類號:R735.7文獻標識碼:A文章編號:1009-8011(2022)-2-0143-04

肝內膽管細胞癌是起源于二級膽管和二級膽管分支上皮的腺癌,有較高的臨床發生率,約占原發性肝臟惡性腫瘤的10%~15%,該病的發生率僅低于肝細胞肝癌。近年來,肝內膽管細胞癌的臨床發病率呈現遞增的發展趨勢,此類患者早期會出現一些非特異性的臨床癥狀,例如體質量減輕、腹部不適、消化不良、肝功能異常等。由于早期發病癥狀不典型,患者容易忽略,大多數患者在確診時往往已經錯失了最佳的手術治療時機,降低了生存率,影響預后。因此,對于肝內膽管細胞癌患者,臨床上要及早對其進行準確診斷,并及早予以針對性治療。目前,外科手術是治療肝內膽管細胞癌的首選且唯一有效方法,通過手術切除可以延長患者的生命,改善患者的生活質量[1-3]。以往臨床上多采用開腹手術予以治療,開腹手術雖然有一定的治療效果,但手術切口較大,術中手術視野暴露,增加了感染的風險,也增加了術中的出血量。近年來,臨床醫學不斷發展,醫療器械水平和質量不斷提高,腹腔鏡技術在外科手術上的應用也愈發普遍,為更多的外科手術患者謀得了福音。腹腔鏡手術是一種微創的治療手段,手術創口更小、術中出血量更少、可靠性和安全性更高、住院時間更短,因此備受廣大醫生和患者的認可與接受。現將菏澤市鄆城縣人民醫院收治的76例肝內膽管細胞癌患者作為研究對象,旨在進一步對比開腹手術與腹腔鏡手術的臨床治療效果,詳述如下。

1? 資料與方法

1.1? 一般資料

選取菏澤市鄆城縣人民醫院2018年1月~2021年10月收治的76例肝內膽管細胞癌患者為研究對象,開展回顧性研究。根據患者手術方式的不同將其分為對照組和觀察組,每組38例。觀察組中,男21例,女17例;年齡40~76歲,平均年齡(52.18±3.26)歲;BMI指數21.18~24.79 kg/m2,平均BMI指數(22.85±1.46)kg/m2;TNM分期:Ⅱ期20例,Ⅲ期18例;肝功能分級:A級22例,B級16例。對照組中,男20例,女18例;年齡42~78歲,平均年齡(52.79±3.81)歲;BMI指數22.15~24.33 kg/m2,平均BMI指數(22.96±1.78)kg/m2;TNM分期:Ⅱ期21例,Ⅲ期17例;肝功能分級:為A級23例,B級15例。

比較兩組患者的年齡、性別、BMI指數、TNM分期、肝功能分級,差異無統計學意義(P>0.05),具備可比性。

1.2? 納入與排除標準

納入標準:①經影像學檢查和病理學檢查,明確診斷為肝內膽管細胞癌[4]者;②各項基本資料完整,患者具備明確的手術指征,且手術依從性良好者。

排除標準:①合并心腦、腎等重要臟器功能障礙者;②腫瘤病灶發生肝轉移或伴有區域外淋巴結轉移者;③合并嚴重高血壓、嚴重糖尿病者[5];④合并意識障礙,或認知障礙者;⑤患有精神類疾病,或既往有精神障礙者;⑥研究中途停止手術選擇保守治療,或圍手術期辦理轉院者。

1.3? 方法

對照組患者的手術方案是開腹手術:在上腹部右側肋下緣做手術切口,將腹壁切開,游離肝周圍韌帶,觀察腫瘤的大小和具體位置,并對肝門解剖位置進行判斷。根據腫瘤的位置和大小,在病灶邊緣1~2 cm處離斷切除,對較為粗大的膽管和血管進行結扎或縫合處理,并根據患者的出血情況決定是否要阻斷肝門處血管以控制出血。將切除的標本移出,對周圍脂肪組織和淋巴結組織進行清掃,并重點關注肝十二指腸韌帶淋巴結、主動脈旁淋巴結、肝總動脈淋巴結。做徹底止血處理,預防膽瘺的發生。對肝斷面進行沖洗,放置腹腔引流管,逐層縫合,結束手術。

觀察組患者接受腹腔鏡手術予以治療:行氣管插管全麻,取患者仰臥位,充分暴露手術部位。在臍環處將皮膚切開,切口長度為1.0~1.5 cm,穿刺氣腹針建立人工氣腹,將人工氣腹的CO2氣腹壓力維持在14 mm Hg(1 mm Hg≈0.133 kPa),穿刺針套管,置入腹腔鏡。對腹腔情況進行全面探查,評估切除腫瘤的可行性。分別在腹部的兩側穿刺10 mm套管針作為主操作通道,并選擇3個5 mm直徑的套管針作為輔助通道。將超聲刀、抓鉗置入,將粘連部位進行分離,充分暴露病灶周圍的正常組織,對兩側膽管進行鈍性游離,并在腫瘤兩側

1.5 cm處切斷,取兩側切緣進行術中快速冰凍病理檢查。對病灶周圍大血管進行結扎處理,確定肝固有動脈和肝動脈的具體位置,沿固有動脈的走向對周圍纖維脂肪組織和淋巴結組織進行分離,向肝臟方向離斷,直至肝左動脈分叉位置和肝右動脈分叉位置,將門靜脈周圍的淋巴結和纖維脂肪組織進行分離,并切除十二指腸韌帶和十二指腸韌帶內的淋巴結。在腫瘤邊緣1.5 cm處,使用超聲刀切除腫瘤病灶。對于較大的血管或膽管,使用可吸收線進行縫合,對于小型的管道采取電凝止血,直至將預定肝臟組織切除。間斷結節,將斷端肝管進行縫合,縫合后與空腸吻合。對創面進行止血,確定無出血和膽漏的情況,對手術區域進行沖洗,在腹壁切口處放置引流管。對手術器械進行清理,確認無誤后逐層縫合切口,結束手術。

1.4? 觀察指標

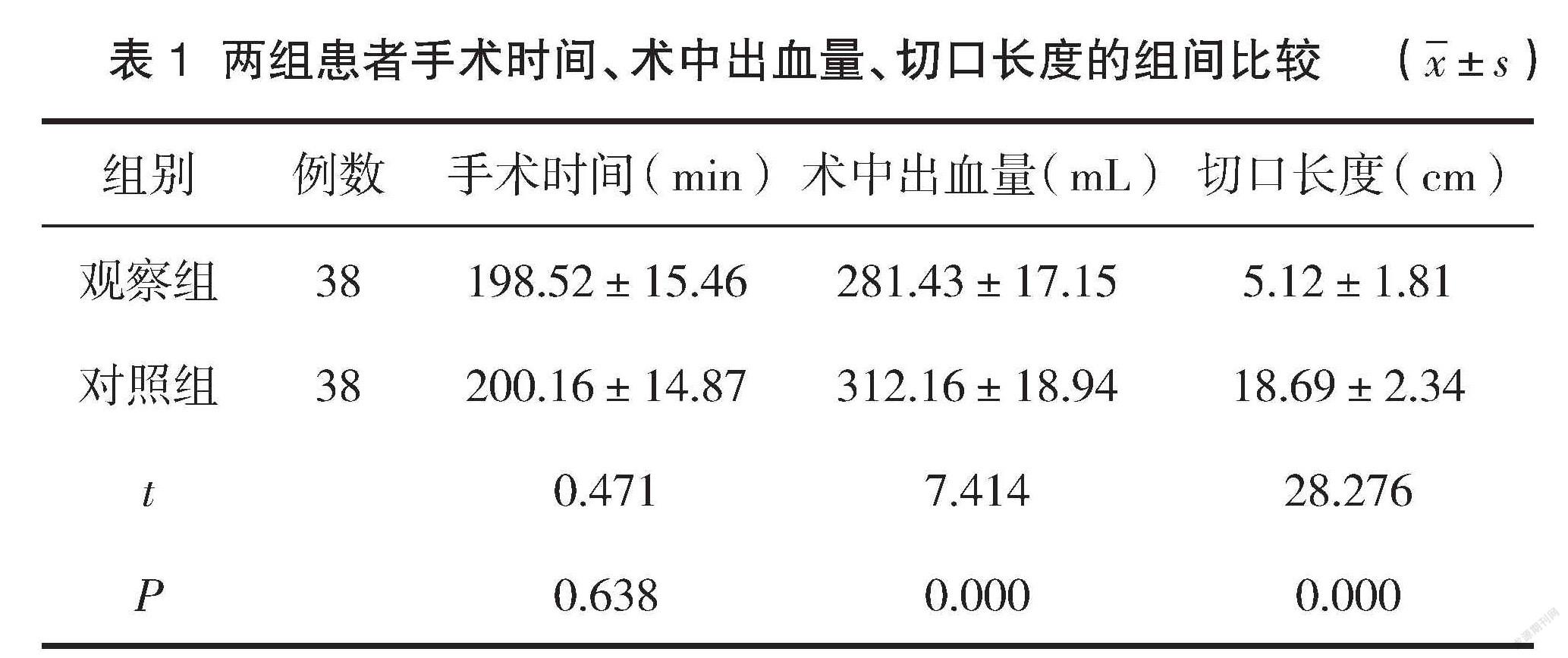

①統計兩組患者的手術相關指標,手術指標主要包括手術時間、術中出血量和切口長度,將兩組的各項手術指標進行組間比較分析。

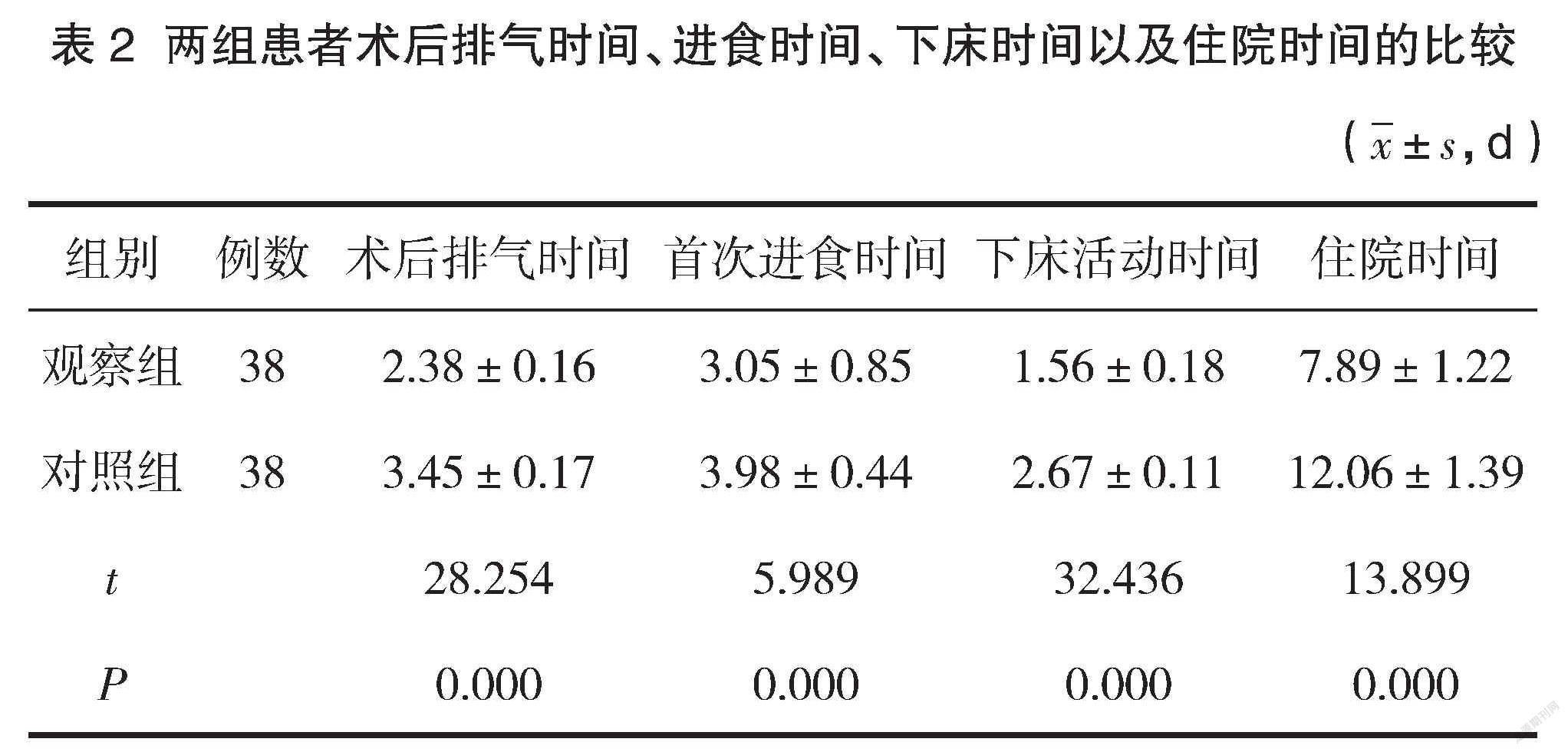

②統計兩組患者的術后康復時間指標,主要統計患者的術后排氣時間、開始進食時間、下床活動時間、住院時間,并將兩組的各項時間指標進行組間比較。

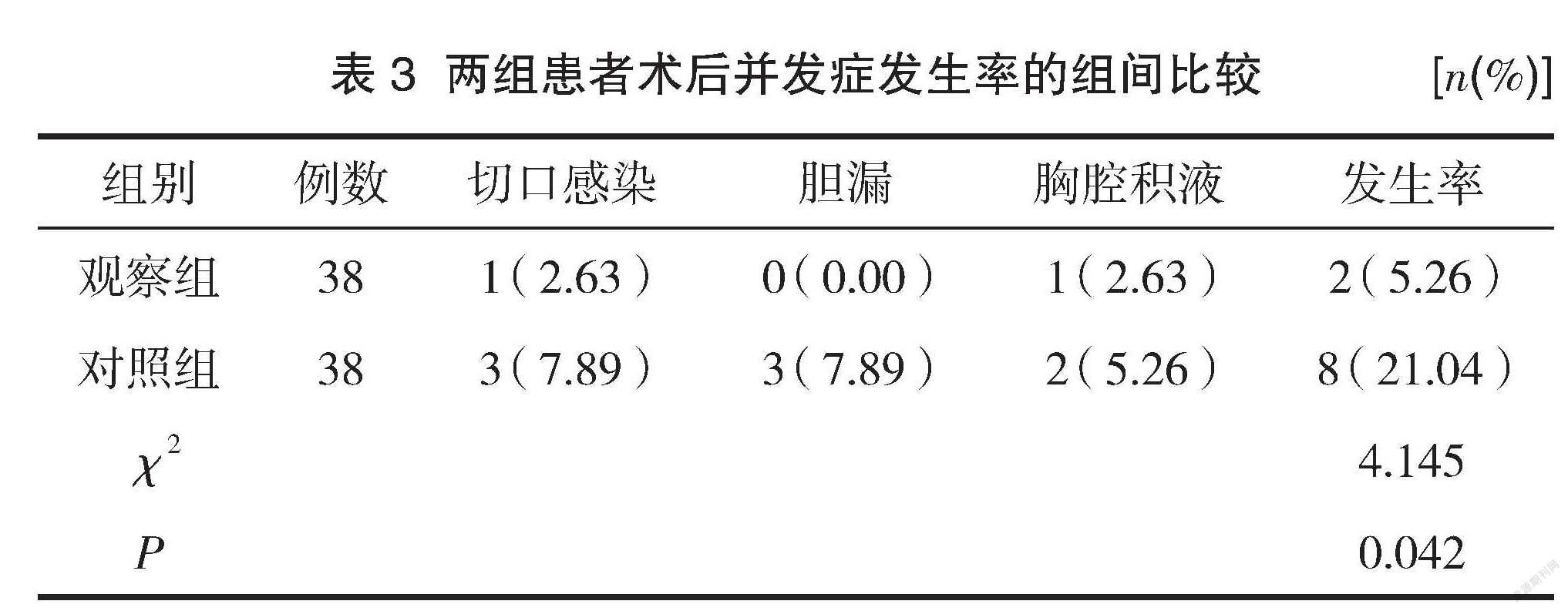

③于手術后觀察記錄兩組患者的并發癥發生情況,患者出現的術后并發癥主要有切口感染、膽漏、胸腔積液,計算比較兩組的術后并發癥發生率,并發癥發生率=(切口感染+膽漏+胸腔積液)例數/總例數×100%。

1.5? 統計學分析

使用統計學軟件SPSS 25.0分析數據,計量資料用(x±s)表示,采用t檢驗,計數資料用[n(%)]表示,采用字2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2? 結果

2.1? 比較兩組患者的手術相關指標

通過比較兩組患者的手術相關指標,結果提示觀察組患者的手術時間和對照組相比差異無統計學意義(P>0.05);而觀察組患者的術中出血量明顯少于對照組,患者的切口長度明顯小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2? 比較兩組患者的術后康復指標

經比較兩組患者的術后康復時間,觀察組患者的術后排氣時間、開始進食時間、下床活動時間、住院時間均較對照組短,差異有統計學意義(P<0.05),說明腹腔鏡手術患者的術后康復速度更快。見表2。

2.3? 比較兩組患者的術后并發癥發生率

統計術后兩組患者的并發癥發生情況,觀察組的術后并發癥發生率顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

3? 討論

肝內膽管細胞癌(intrahepatic cholangiocarcinoma ICC)是肝臟第二大原發性惡性腫瘤,在肝臟原發性惡性腫瘤中的占比可達到5%~30%[6]。近年來,肥胖、非酒精性脂肪肝、非酒精性脂肪性肝炎的發生率不斷提高,導致肝內膽管細胞癌的患病率升高。目前,手術切除是治療肝內膽管細胞癌的首選方法,也是唯一可能有效的治療手段,經手術切除治療的肝內膽管細胞癌患者其術后五年生存率為15%~40%[7-9]。但并非所有患者均可接受手術治療,因此在制定治療方案之前需要對患者的整體情況進行綜合評估。不僅要對患者進行常規的術前評估和手術耐受性評估,還需要判斷患者接受切除手術的可實施性。如果腫瘤病灶發生了肝外轉移或者發生了區域外的淋巴結轉移,則無法接受手術治療。還有一類患者也不建議予以手術切除治療,即:腫瘤累及到兩側肝臟,且病灶同時呈現出多中心生長,這類患者即便接受手術治療,其預后差[10-12]。

本次研究比較了腹腔鏡與開腹手術兩種治療方式的臨床療效,經比較發現經腹腔鏡手術治療的患者其術中出血量更少、切口長度更小,且患者術后身體康復時間更短,并發癥發生率更低。這主要是因為腹腔鏡手術的手術切口相對較小,能夠避免在手術過程中長時間暴露內臟,減少水分的散失,因此更有利于患者術后胃腸功能的恢復,患者術后能夠及早下床活動,通過及早的術后下床活動可以避免術后組織粘連,盡快恢復患者的器官功能,以縮短患者的住院時間。采用腹腔鏡手術進行治療的一大主要優勢是可視性,通過觀察高清的放大鏡頭畫面,可以更細致地觀察到病變及周圍組織情況,更精準地處理肝臟血管,即便是再細小的血管結構也能夠清晰地解剖出來,以及時控制手術過程中出血[13-14]。為了防止術中損傷大血管,在手術前需要嚴格篩選手術的患者,并預估手術的難度和出血的情況。尤其是手術過程中清掃淋巴結和纖維脂肪組織時,更需要謹慎操作,避免分離過程中對主要血管造成損傷。此外,對于實施腹腔鏡手術治療的肝內膽管細胞癌患者,需要在手術前接受影像學檢查,通過術前影像學檢查確定病灶的具體位置、大小以及病灶周圍的轉移情況,并做好各項生化指標的檢查,全面評估患者接受腹腔鏡手術的可行性[15]。需要注意的是,腹腔鏡手術的操作視野相對較小,只能夠通過顯示器對手術部位進行觀察,因此對手術操作者的操作技術和精準度要求更高,手術醫生需要熟練掌握肝內解剖結構和腹腔鏡的操作技巧,最大程度上提高腹腔鏡手術治療的有效性。

綜上所述,在肝內膽管細胞癌患者的臨床治療上,腹腔鏡手術的治療效果優于開腹手術,雖然腹腔鏡對手術操作的要求高、病例篩選嚴格,但此種手術方法在優化手術指標、促進術后康復方面依然具備一定優勢。

參考文獻

[1]葉冠雄,秦勇,徐勝前,等.腹腔鏡治療結石相關性肝內膽管癌的臨床對比研究[J].醫學研究雜志,2019,48(7):107-112.

[2]吳舒,尹新民,朱斯維,等.腹腔鏡肝切除治療58例肝內膽管細胞癌的臨床探討[J].國際外科學雜志,2020,47(2):82-86,封4.

[3]羅柳平,李建偉,曹利,等.腹腔鏡肝切除術治療肝內膽管癌的臨床療效[J].中華消化外科雜志,2019,18(2):169-175.

[4]國際肝膽胰學會中國分會,中華醫學會外科學分會肝臟外科學組.膽管癌診斷與治療—外科專家共識[J].中國實用外科雜志,2014,34(1):1-5.

[5]陳泰安,楊發才,李夢,等.腹腔鏡肝切除術治療肝內膽管細胞癌的安全性及療效分析[J].中華肝膽外科雜志,2021,27(7):485-488.

[6]朱鴻超,匡天佐,張福揚,等.全腹腔鏡Bismuth I型肝門部膽管癌根治術7例[J].中國微創外科雜志,2018,18(3):274-276,288.

[7]陳順,吳子龍,王方明,等.腹腔鏡與開腹胰十二指腸切除術治療遠端膽管癌療效分析[J].中華普通外科雜志,2021,36(9):653-657.

[8]戴朝六,鞠明光.肝內膽管癌手術指征與術式選擇[J].中國實用外科雜志,2020,40(6): 664-668.

[9]劉學青,劉建華,馮峰,等.32例腹腔鏡肝門部膽管癌根治術的臨床研究[J].中華肝膽外科雜志,2019,25(3):200-206.

[10]丁向民,蔣國慶,金圣杰,等.肝內膽管細胞癌的診斷和手術治療進展[J].國際外科學雜志,2020,47(6): 416-420.

[11]王曉雨.肝切除術治療肝內膽管細胞癌的療效及影響因素分析[J].罕少疾病雜志,2019,26(1):66-68.

[12]盛基堯,張學文.肝內膽管細胞癌手術相關輔助治療的進展[J].國際外科學雜志,2020,47(2):73-77.

[13]呂少誠,賀強.肝內膽管細胞癌外科手術治療的現狀與進展[J].國際外科學雜志,2020,47(2):107-112.

[14]胡春秀,余維,魏啟春.肝內膽管細胞癌根治術后輔助化療的價值[J].實用腫瘤雜志,2020,35(2):52-56.

[15]程石,王沖.肝內膽管細胞癌的外科治療策略[J].國際外科學雜志,2020,47(6): 365-368.

作者簡介:王成交(1971.11-),男,漢族,籍貫:山東省菏澤市,本科,副主任醫師,研究方向:肝膽胰外科。

通訊作者:石英,E-mail:414006744@qq.com。