美麗鄉村背景下我國農村綠色產業結構高度化實證研究

□金艷清,羅卯英

(南昌工程學院,江西 南昌 330099)

改革開放以來,中國農村經濟取得令世人矚目的飛速發展,但也存在環境污染嚴重、資源消耗過多等問題。農村在逐步告別貧困之后,環境污染正成為另一種“鄉愁”,農業污染排放量、農村生活污染、畜禽養殖污染以及工業、城市污染向農村轉移等問題相互交織。黨的十九大報告中,習近平總書記強調“必須樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,堅持節約資源和保護環境的基本國策”,把人與自然和諧共生納入新時期堅持和發展中國特色社會主義基本國策。隨著中國經濟進入快車道,過去粗放型發展模式已經不能適應新時期經濟發展要求,推進農村產業結構高度化,引領農村經濟增長從資源消耗型轉向節約型、從污染型轉向清潔型是我國農村經濟與社會發展的必然趨勢。因此,研究水環境治理對農村地區綠色產業結構高度化的影響,探究水環境治理與自主創新戰略能否實現美麗鄉村建設和產業升級的雙重目的,對加快建設農業強國和宜居宜業和美鄉村具有重要意義。

1 理論分析與研究假設

1.1 水環境治理對農村產業結構高度化的影響

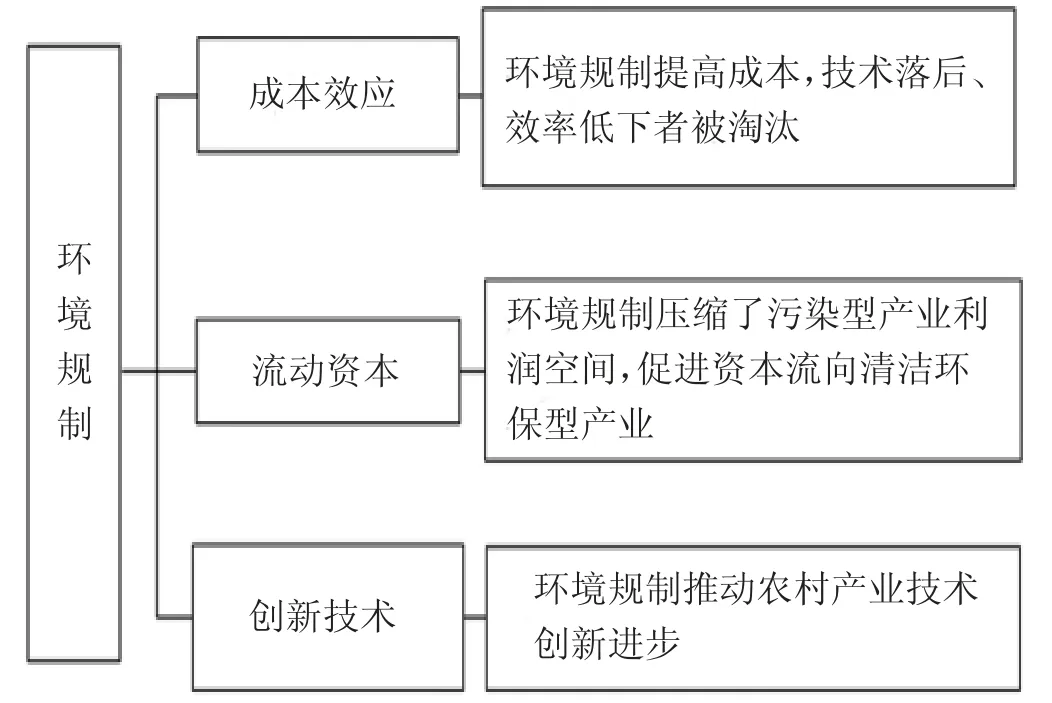

根據環境規制理論,嚴格的環境治理措施使原本污染水平較高的行業企業生產成本提高,利潤率下降,使資本要素在產業間流轉,從污染集中型產業流向環境清潔型產業,例如發展生態農業、開發鄉村旅游等污染水平低的行業,使清潔型產業比例增加[1-2]。同時,在環境規制作用下,同一產業內資本要素從低效率部門轉向高效率部門,淘汰勞動生產效率低的企業,使其退出市場。由于環境成本增加,提高了行業進入門檻,新入行業者必須擁有先進綠色生產技術,否則無法形成競爭優勢[3]。環境規制對產業結構高度化的微觀作用如圖1 所示。基于環境規制對農村綠色產業結構高度化的影響機理,提出假設H1。

圖1 水環境治理對農村綠色產業結構高度化的作用機理

H1:水環境治理對農村綠色產業結構高度化起到促進作用。

1.2 自主創新對農村產業結構高度化的影響

依據熊彼得現代創新理論,創新是經濟發展的本質規定,技術創新驅動需求結構的變動和勞動生產率的變革,是區域產業結構高度化的重要驅動力[4-5]。相關學者研究發現,創新強度對我國各區域產業結構高度化具有顯著的促進作用[6]。基于創新理論和學者觀點,提出假設H2。

H2:自主創新對農村綠色產業結構高度化具有正向促進作用。

1.3 水環境治理協同自主創新對農村產業結構高度化的影響

根據“波特假說”,科學的環境治理能有效推動產業技術的發展,提升企業生產效率,平衡環境保護帶來的成本壓力。長遠看來,水環境治理壓力能促使種植、養殖戶或其他農村相關企業選用清潔生產技術,彌補環境治理帶來的額外成本,維持自身競爭優勢,實現農業產業結構升級[7]。基于“波特假說”理論,結合專家觀點并結合H1 和H2,提出假設H3。

H3:水環境治理能協同自主創新能夠提升農村綠色產業結構高度化水平。

2 實證分析

2.1 變量設計

2.1.1 被解釋變量

依據劉偉、張輝和黃澤華(2008)觀點,產業結構高度本質上是勞動生產率的一種衡量,因此產業結構高度化利用區域不同產業比例指標與產業勞動生產率指標乘積之和來測度,用ih表示。

式中:vit(i=1、2、3)為第t年區域第一、第二、第三產業增加值,yt為t年區域生產總值,lit為第t年第一、第二、第三產業就業人數。

2.1.2 解釋變量

水環境治理利用地區政府在農村水污染治理方面的資金投入來衡量,以水環境治理投資存量測度,表示為envr;農村區域自主創新利用我國農村地區工農業新產品銷售收入測度,用inpr表示;為了研究農村地區對水環境治理投資與自主創新之間是產生了協同效應還是替代效應,本研究引入對水環境治理投資與農村自主創新的交互項,用inpr和envr的乘積表示。

2.1.3 控制變量

參考國內外專家觀點,本研究引入區域經濟發展水平、區域創新費用、區域對外貿易水平、金融發展水平、人力資本水平等為控制變量,采用區域人均GDP、區域R&D 經費總額、區域對外貿易總額占GDP的百分比、區域存貸款余額與GDP的百分比、區域人均受教育年限測度,分別用pgdp、infu、open、fin、human 表示。

2.2 模型構建

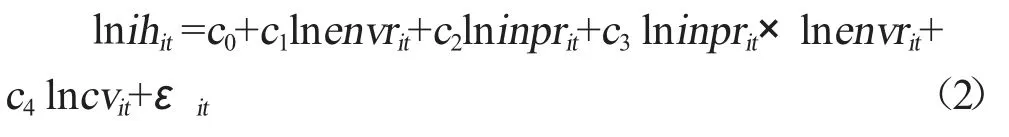

根據理論分析與假設,構建如下產業結構高度化與水環境治理以及自主創新及各影響因素之間關系的模型。

為消除回歸分析時數據之間的異方差,本研究對相關變量取了對數,為去除變量間的多重共線性,對交互變量中lninprit和lnenvrit做了去中心化處理,模型中c0、c1、c2、c3、c4為常數項或各變量系數,εit為誤差項。

2.3 數據描述

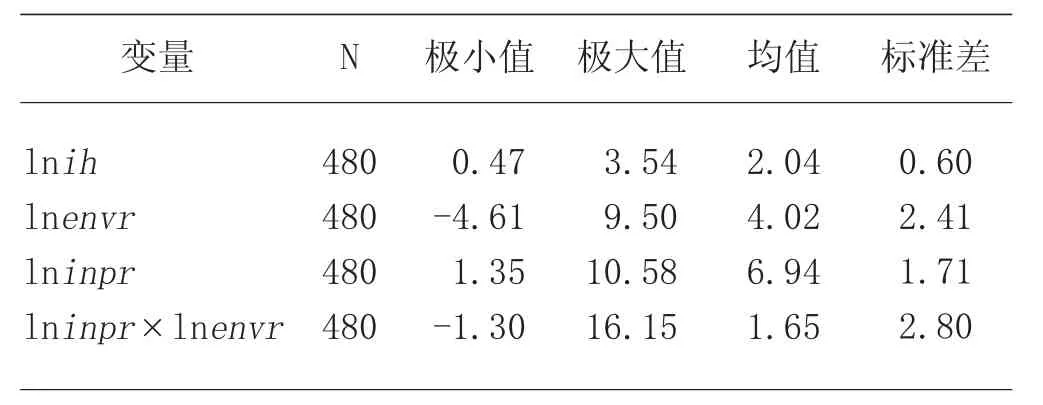

本研究數據來源于2003—2019 年《中國水環境治理統計報告》《高技術產業統計年鑒》以及各省、自治區、直轄市等年鑒,得到主要變量取對數相關數據如表1 所示。

表1 各變量描述性統計

本研究選取了國內30 個省、自治區、直轄市共16 年的數據。從各變量2003—2018 年數據可以看出,部分變量最小值出現負數,主要是因為變量單位大小問題,lninpr×lnenvr標準差較大,這可能與不同地區數據差異較大有關。

2.4 模型估計

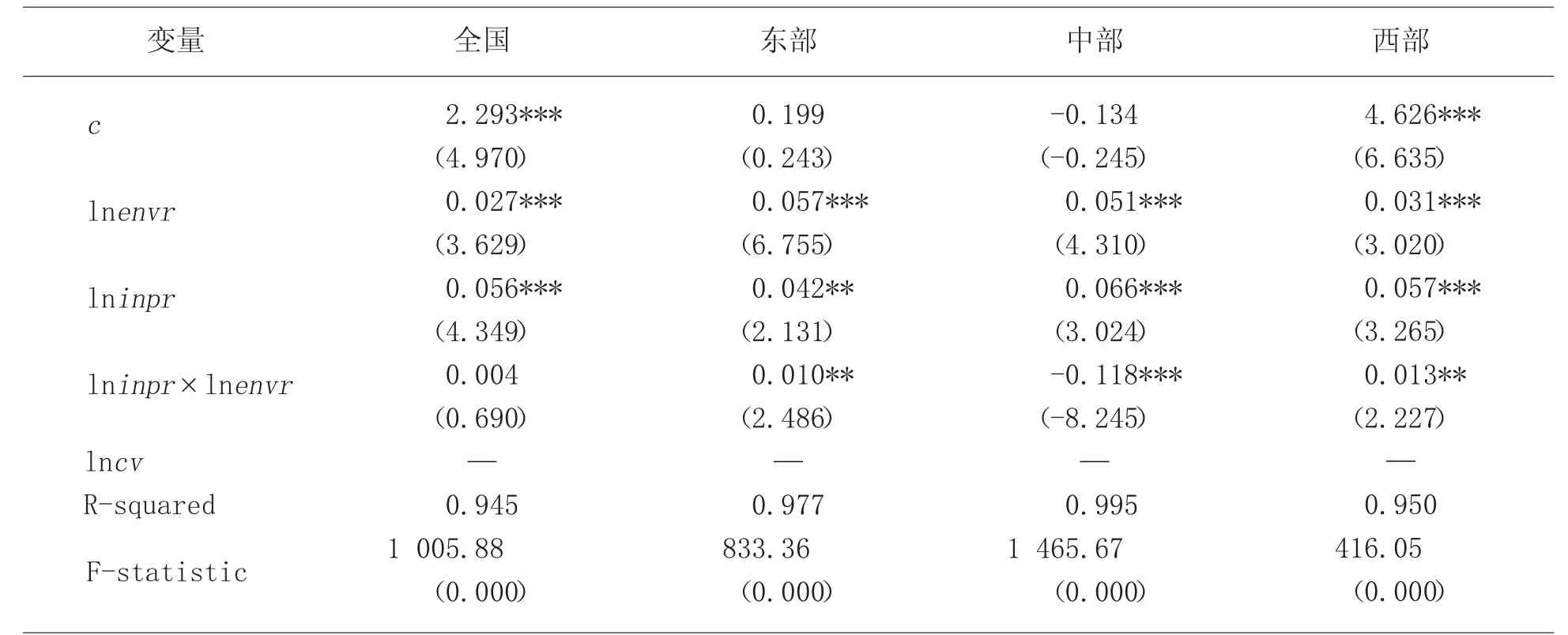

為研究水環境治理投資、自主創新對農村產業結構高度化的影響大小和模式,探討我國不同地區該關系可能存在的差異,本研究采用靜態面板LS 法,分全國、東部、中部和西部對原模型進行估計,其中全國、東部和西部地區采用隨機效應模型,中部地區因為橫截面數小于變量數,故采用固定效應模型。各模型估計結果顯示,調整的R2都在9.4 以上,F 檢驗都通過了5%的顯著性檢驗,同時隨機效應模型Hausman 檢驗接受原假設,固定效應模型LR 檢驗拒接原假設,說明本研究設計各模型都真實存在、設計合理且可信度高,估計結果如表2 所示。

表2 水環境治理、自主創新和區域產業結構高度化關系模型估計結果

2.5 結果分析

一是水環境治理對我國區域產業結構高度化的影響。依據估計結果,國家層面與假設H1 一致,我國水環境治理對產業結構高度化具有明顯的正向促進作用。在地區層面,不同區域模型估計結果不一樣,水環境治理對經濟發展水平不同的地區的農村綠色產業高度化影響存在顯著差異。東部地區水環境治理對區域產業結構高度化的作用更大;中部和西部地區水環境治理對區域產業結構高度化也都具有顯著正向促進作用,但是經濟發達的東部地區水環境治理對農村綠色產業結構高度化的效果高于經濟不發達的中西部地區。

二是自主創新對我國區域產業結構高度化的影響。根據估計結果,國家層面與假設H2 一致,自主創新(新產品生產)對產業結構高度化具有顯著的正相促進作用,且自主創新對產業結構高度化的促進作用比水環境治理對產業結構高度化的促進作用更大。在地區層面,東部、中部、西部地區自主創新對區域產業結構高度化具有顯著的促進作用,而中西部地區自主創新對區域產業結構高度化的促進作用更為明顯。

三是水環境治理與自主創新協同驅動我國區域產業結構高度化。根據估計結果,在國家層面,從交互項的估計系數0.004 來看,自主創新和水環境治理之間存在協同效應,自主創新的加強能促進水環境治理對區域產業結構高度化的作用,水環境治理的加強同樣能有效促進自主創新對區域高度產業化的促進作用,但從t 檢驗結果,這種協同效應并不明顯,與假設H3 不完全一致。在地區層面,東部地區和西部地區自主創新與水環境治理能協同驅動區域產業結構高度化;中部地區對自主創新與水環境治理不能協同驅動區域產業結構高度化,二者之間具有相互替代作用。

3 結論及建議

文章實證研究結果顯示,水環境治理、自主創新能推動農村綠色產業結構高度化。根據區域樣本分析結果表明,東部地區環境規制力度明顯大于中西部地區,并且東部水環境治理對農村綠色產業結構高度化的促進作用高于經濟欠發達中西部地區。通過分析研究結果,提出以下建議。

一是加強農村水環境治理與農村綠色產業發展有機融合。充分利用水環境治理對農村綠色產業發展的促進作用,在治理農村水污染的同時發展綠色農業、休閑旅游農業,將農村綠色產業與水環境治理結合起來,促進農村各生產要素由污染產業流向清潔的綠色產業。

二是提升農村種植、養殖及農產品加工業的技術創新,提升農村綠色產業結構高度。加大資金投入力度,創新低污染種植及低排放養殖技術,提升農村相關企業廢舊資源利用率,提高農業農村相關科技成果的轉化率。

三是提升中西部地區水環境規制的強度,因地制宜地引導農村綠色產業結構高度化。中國經濟已步入快車道,先污后治的經濟發展模式已經不符合我國經濟發展新戰略,要努力提升中西部地區農村居民對綠色產業的認知水平,政府部門應積極提供綠色產業宣傳、創業培訓指導,并給予創業啟動資金,以推動農村綠色產業結構高度化發展。