音樂高校課程思政的探索與實踐

——以浙江音樂學院音樂教育學院鋼琴合作課程為例

李雁南

一、課程概述

鋼琴合作又稱協作鋼琴,其形式多樣,歷史悠久,在各種器樂合作形式中占有重要地位。這是由鋼琴豐富的舞臺表現力、無限的音樂創作空間、以及對其他樂器良好的互動能力和指揮能力決定的。

曲目內容上,除了原作,鋼琴合作還打開了更廣闊的音樂天地——作曲家常常將其他經典的聲樂、器樂作品移植到黑白鍵盤上,彌補了原本一人雙手無法窮盡的遺憾,大大提升了鋼琴的舞臺感染力。這是過去近兩個世紀以來最受青睞的一種舞臺形式和音樂體裁之一。

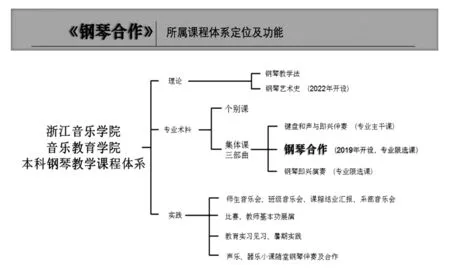

鋼琴合作的學習對鋼琴獨奏能力的成熟有著潛移默化的作用。在浙江音樂學院的音樂教育學院,經過三年的前期探索和醞釀,我們已于2019年將鋼琴合作教學納入本科鋼琴課程體系。

鋼琴合作自開展課程思政以來,始終堅持社會主義核心價值觀之育人導向,探尋音樂課所蘊含的美育教學元素與思政德育教學元素之交集;將價值引領貫穿于知識傳授和能力培養,幫助學生塑造正確的世界觀、人生觀、價值觀。課程突破一對一鋼琴個別課的局限,集理論研習、小組輔導、集體創編、舞臺實踐于一身,具備極強的專業性、實踐性、創新性,和應用性,是強化本科生專業知識廣度與深度,提高學生音樂表演能力、團隊協同能力以及研究創新能

力的多元拓展課程。

二、課程目標

浙音音教學院秉承“事必盡善”之校訓,契合新時代新形勢下中小學和社會音樂普及教育師資需求的變化,將“多能一專”復合型音樂教育人才的培養作為目標,尤其是在培養學生具有過硬的專業知識技能,出色的團隊協作水平,敏銳的批判思辨意識和求實的科學創新精神的同時,具有堅定的政治信念和職業抱負,能夠接力勝任立德樹人的教育使命。

2021年4月17日,全國藝術專業學位研究生教育指導委員會音樂舞蹈專業分委會暨院校工作交流會在海南師范大學召開,就《全國藝術碩士研究生核心課程指南》,根據各地高校課程設置和建設展開討論。其中就有強調,根據新時代背景下新型音樂教師的職業需求,音樂教育方向碩士研究生應具備分析、研究、創編、排練多聲部聲樂、器樂作品的能力。如此的協作專業課,可以是多個專題組成課程群的形式呈現,下設合唱協作訓練、小型樂隊作品編創、樂隊指揮基礎、合唱指揮基礎等多門相關課程,教學貫穿于全學程。[2]

可見,鋼琴合作課程雖然目前僅面向本科生,但其課程設計和教學宗旨與我國當前音樂類研究生的培養目標高度契合——該課程自身具備的人文、合作、創新、實踐之課程屬性,要求學生在掌握專業技能的同時,錘煉品德修為,讓音樂教育人才有時代擔當,以真才實學服務人民,以創新創造貢獻國家。

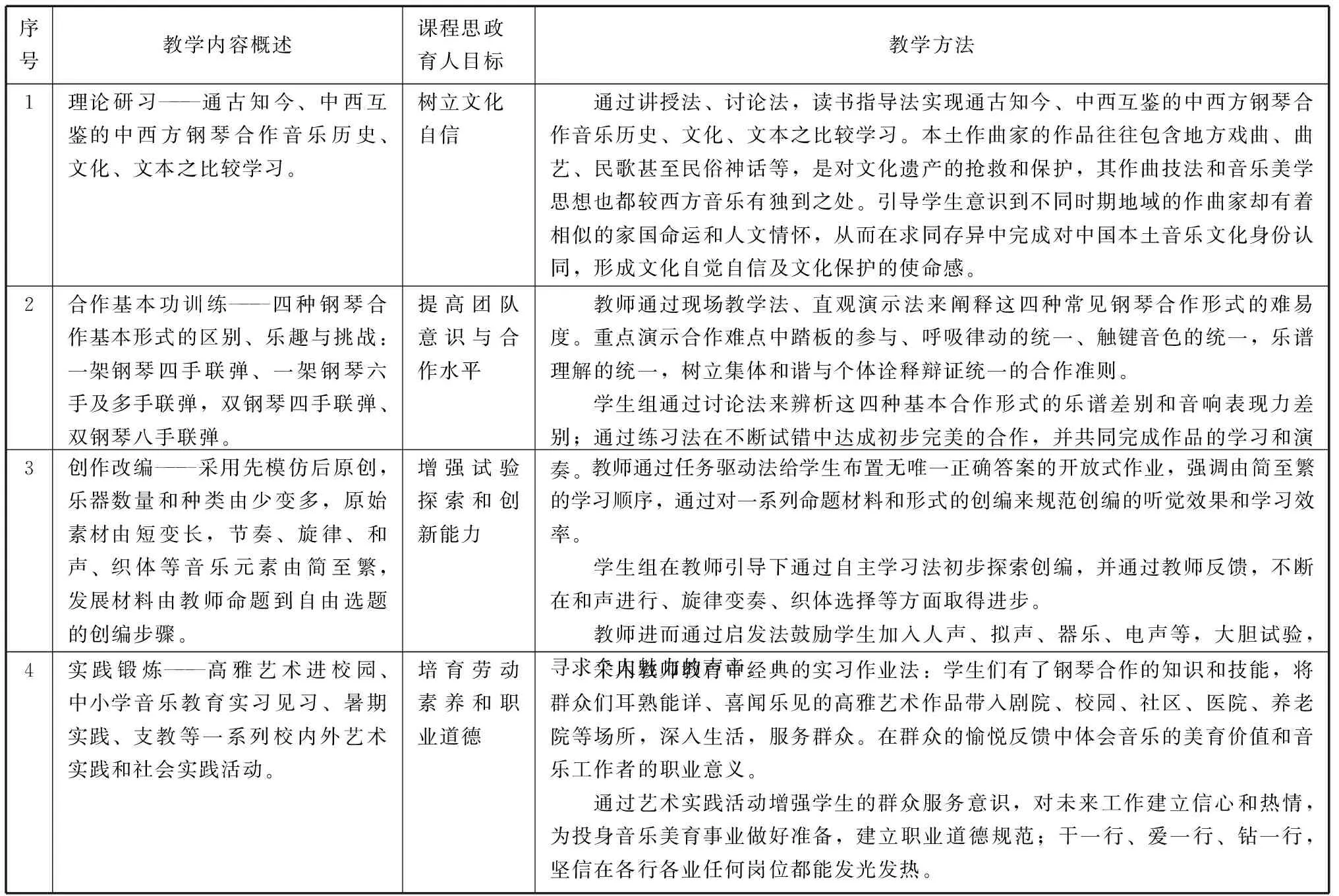

(一)知識目標:

瀏覽鋼琴合作音樂史,領略作曲家群像,以及賞析和演奏代表性音樂作品,初步學習古今中外鋼琴合作的歷史、文化和文本。

(二)能力目標:

其一,在鋼琴獨奏的基礎上,提高音樂合作的表演和研究能力;其二,在教師團隊引導下進行創編活動,提高鍵盤的應用能力。

(三)思政育人目標:

樹立文化自信;提高團隊意識與合作水平;增強創新能力;培育勞動素養和職業道德。

三、教學優勢

在知識和技能上,鋼琴合作的趣味和挑戰都是獨奏難以企及的。該課程作為我院鍵盤集體課三部曲之一,承前啟后,為學生們開啟了音樂團隊協作的新天地,無論是曲目練習、史論研習、還是技法探討等,學習充滿新奇、趣味和挑戰,是一種師生共同喜愛的生動教學模式。

形式上,鋼琴合作的教學靈活多變,集個別指導、小組討論、集體觀摩、團隊創編、大師課工作坊等為一體,多元互滲,促成健康的教學生態。同時,該課程為有一定即興伴奏能力的學生提供合作和創編的平臺,為之后專業要求更高的鋼琴即興演奏課程打下基礎。

在育人工作上,該課程所凸顯的文化自信、團隊協作、思辨創新的課程特質,與課程思政之立德樹人的本質,協同育人的理念,科學創新的思維等指導思想高度吻合。

四、思政元素

(一)通過比較學習樹立文化自信

籍由通古知今、中西互鑒的比較學習以及中國作品專題學習來增強學生文化自信和文化傳承使命感。

(二)通過多元合作提高團隊意識與合作水平

通過舞臺表演、音樂創編、人際溝通等多元多層次的合作學習來深化團隊意識,全面提高合作水平。

(三)通過音樂風格語匯的融合和專業知識的靈活遷移增強創新能力

通過對音樂風格流派兼收并蓄、求同存異,以及藝術素材的大膽創編試驗來提高學生的學習好奇心、自主性以及探索創新能力。

(四)通過藝術實踐、社會實踐培育勞動素養和職業道德

通過校內外藝術實踐和社會實踐,包括匯報音樂會、系部展演、比賽、觀摩、教育系見習實習和支教等,來培育勞動素養和職業道德。

五、設計思路

六、育人元素實施典型案例——通過比較學習樹立文化自信

鋼琴合作音樂是西方鋼琴音樂的重要分支,其歷史悠久,文化深厚,文本豐富。但受教學硬件、師資、教材、教學傳統等的局限,鋼琴合作在中國仍是小眾教學,基本只在各大專業藝術院校鋼琴系開展,且以舞臺表演為訓練目標。另一方面,從五四運動學堂樂歌開始,中國本土的以及中國風格的鋼琴獨奏曲目創作已有近百年歷史;伴隨著在中國持續近半個世紀的鋼琴熱,佳作更是層出不窮,且達到了相當的社會流傳度和認可度,并實現一定的文化輸出。相比之下,鋼琴合作曲目獲得的創作和教學關注,其文化歷史的梳理、作品數量和質量的調研都相對有限,尚處于起步階段。

綜上,對教學而言,中國鋼琴合作音樂的教材、音像、文獻和教學經驗奇缺,是一大片亟待耕耘的科研天地。因此,浙音音教學院鋼琴合作的課程設計不但給學生機會接觸傳統經典的西方鋼琴合作歷史、文化、文本,還將數量可觀的中國本土作曲家及其優秀鋼琴合作曲目引入教學視野。

我們從形式最普及,曲目最豐富的鋼琴四手聯彈和雙鋼琴曲目作為切入點,選取藝術感染力強,作曲家和演奏者都偏愛的民歌和舞曲進行互鑒。

中西作品比較學習:鋼琴四手聯彈西方作品代表中國作品代表古典主義時期:四手聯彈創作史上最高產的奧地利作曲家舒伯特和他的大量進行曲,蘭德勒舞曲(一說是圓舞曲的前身)、嬉游曲、波洛涅茲舞曲。浪漫主義時期的四手聯彈組曲集:勃拉姆斯的匈牙利舞曲、華爾茲;德沃夏克的斯拉夫舞曲以及《波西米亞森林》。20世紀三位美國作曲家的民俗舞和社交舞曲集:塞繆爾·巴伯《紀念冊》,戴夫·布魯貝克《爵士點描》(雙鋼琴),威廉·鮑肯《亞當的花園》(雙鋼琴)。四手聯彈:鮑元愷(1944— ) 《炎黃風情:二十四首中國民歌主題鋼琴曲》(2007,朱培賓改編)取材來自中國老百姓代代傳唱、耳熟能詳的民歌,如《小白菜》《茉莉花》《小河淌水》《蘭花花》《紫竹調》《走西口》等。雙鋼琴:陳怡(1953— )《中國西部組曲》:由引子、蒙族民歌、藏族民歌、苗族民歌四樂章組成。

雖然創作數量上不占優勢,但我們可以觀察到本土作曲家的作品往往包含不同地域、民族之豐富的戲曲、曲藝、民歌甚至民俗神話等,是對文化遺產搶救和保護的真實行動;其作曲技法和音樂美學思想也都較西方音樂有獨到之處。教師尤其要引導學生意識到不同時期地域的作曲家卻有著相似的人文情懷——作為人民的藝術家,創作素材要取之于民,深入群眾,奏出最質樸的音響。

尤其值得一提的是,在這個比較學習的過程中,師生真正達成“學習共同體”,以實現教學相長的雙贏模式:一方面,由教師團隊牽頭,將出版極為零散的中外作品樂譜及其音響和文獻從紙質出版、網絡平臺和數據庫等來源獲取,逐漸編纂成曲庫,供師生共享學習。另一方面,很多曲目,特別是中國本土作品完全沒有音像資源,使用的又是音響相對生澀的現當代創作技法,即使是教師都很難靠內心聽覺去窺視作品。對這部分處于“聾啞”狀態的曲目,課程大大發揮了學生的集體力量——將樂譜分發下去練習,連同對作曲家及其曲目的初步文史研習、作品分析的任務打包布置給學生;在隨后的讀譜課中反饋,互相觀摩聆聽,分享討論理論研習成果,由此來收獲聽覺體驗,匯集文獻資料。這種舉措即鍛煉了學生的讀譜能力和合作能力,又為課程獲得了寶貴的一手資料,從而為將來的教案設計、教材遴選等奠定了重要基礎。

通過比較學習,學生們在通古知今、中西互鑒的藝術活動中切實學習到中國優秀傳統文化,領悟中華美育精神;在兼收并蓄、求同存異中完成對中國本土音樂文化的身份認同。這對推動音樂教育本土化進程,實現對大學生群體對中華文明的文化自覺、文化自信和文化傳承,提高其政治認同,有著不可估量的作用。

七、特色及創新

(一)通古知今、中西互鑒,弘揚文化自信的新課堂

該課程不但涉及西方鋼琴文化重要分支,還使大量冷門的優秀中國本土作曲家及其合作曲目躍入教學視野,是亟待耕耘的科研天地。通過比較學習感受中國傳統文化,對提升大學生的文化自覺自信意義重大。

(二)“移花接木”的教學語境

將鋼琴合作這一純表演藝術移植于教師教育的教學語境,為學校輸出具備演奏、協作、排演、創編、自主研習、以及社交公關等綜合素養的“多能一專”復合型音樂教育人才做好儲備。

(三)全方位全過程、多元多層次的深度合作

音樂表演、集體創編、團隊溝通等多元立體的合作關系貫穿課堂始終,既包含核心的專業技能鍛煉,又要求學生在同一學習目標下凝聚集體智慧和意志,凸顯了互相助力、共同進步的團體合作優勢。

(四)彈性的課堂教學和柔性的學生評價,為構建課程思政長效機制提供參考

一方面,根據教學內容設立彈性的課堂教學機制——鋼琴合作可以是一對一的個別曲目指導,也可以是一對多的集體理論研習;可以是教研團隊針對同一小組的,也可以是多對一的大師課,還可以是整個教研團隊加全體學生的觀摩互評和舞臺匯報。

另一方面,在教學的過程中密切關注學生發展,詳細記錄學生在出勤、學習態度、課堂參與、作業反饋、團隊合作、創新思維、舞臺實踐等方面的表現,高度注重過程性評價,創建更精細、科學、柔性的復合型學生評價參數和考評機制。

結 語

鋼琴合作課程是浙江音樂學院音樂教育學院及高等音樂教育研究所成立之際首批具有改革和探索性質的新課程之一,是該院鋼琴教學順應時代新形勢、社會新需求做出的積極教學嘗試,也力爭成為該院培養“多能一專”之音樂教育人才、實踐課程思政指導思想中要求知識傳授、價值塑造和能力培養多元統一的重要課程基地和示范課程,為今后音樂協作課程群的建立和課程思政的開展都提供了一定的經驗和參考價值。

注釋:

[1]http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html.

[2]徐麗梅.全國藝術碩士核心課程指南發布[N].音樂周報,2021-04-28(A10).