平湖鈸子書發展的現狀調查及策略思考

陸玎鋆

摘要:平湖鈸子書是流傳于嘉興平湖地區的一種民間曲藝,2008年被列為國家級非物質文化遺產①。本文通過文獻梳理、人物訪問、實地調研、問卷調查等方式,使人們了解平湖鈸子書的發展傳承現狀,并對鈸子書發展中出現的問題進行分析,提出一些想法。

關鍵詞:鈸子書 ?現狀調查 ?策略

中圖分類號:J605?文獻標識碼:A文章編號:1008-3359(2022)02-0001-05

中華優秀傳統文化是民族精神的源泉,其獨有的歷史淵源能極大地激發人們內心深處的文化自信。近平總書記說過:“文化自信,是更基礎更廣泛更深厚的自信。”②由此守住文化自信,尤其是非物質文化,是當下發展必須重視的課題。平湖鈸子書③是嘉興平湖地區著名的傳統曲藝,用吳語平湖口音表達,表演者左手持鈸子,右手執竹筷,邊敲邊唱,其中包含說、噱、唱、演,聽眾以農民為主。傳承和發展好平湖鈸子書,對于弘揚社會主義核心價值觀、傳承中華民族優秀傳統文化具有重要的現實意義。

一、調查方法和范圍

2021.05—2021.08筆者輾轉嘉興平湖開展實地調研,拜訪了國家級第九代鈸子書傳承人戎永鑫、平湖民俗專家張玉觀、藝人宋衛華、校園傳承負責人邵婷婷,同時開展問卷調查,收集小學生書面問卷108份、電子問卷342分份,涉及全市15所小學(實驗小學、平師附小、東湖小學、藝術小學、百花小學、叔同小學、廣陳中心小學、新倉小學、新埭小學、曹橋小學、行知小學、乍浦小學、文欣小學、崇文小學文、世外經開小學)。收集中學生書面問卷調查126份,及電子問卷49份,涉及平湖市全市15所中學(東湖中學、稚川中學、文濤中學、城關中學、當湖高中、平湖中學、愛心高級中學、新埭中學、行知中學、曹橋中學、職業高中、林埭中學、世外經開中學、杭州灣中學乍浦校區等),另還收集了262份社會電子問卷,數據范圍較廣,能全面展現出平湖鈸子書的發展現狀。

二、平湖鈸子書發展現狀調查

(一)鈸子書過往歷史梳理

鈸子書已有四百多年歷史,其起源④有兩種不同表述:一說是在明萬歷年間,平湖秀才范昶受平湖和松江發生的引發民眾公憤“民抄董宦”案影響而首先創作的;另一說由《松江縣志》記載,鈸子書的祖師爺為清光緒年間一個名叫褚蘭芳的南匯人。20世紀50—60年代是鈸子書的繁榮期。1958平湖縣曲藝團建立,并獲浙江省曲藝工作先進縣稱號;同年7月傳承人徐阿培參加全國曲藝代表大會,受到毛澤東、周恩來等黨和國家領導人接見⑤。那時鈸子書前輩們常以師門為戶而立,口傳心授。演唱從一人檔,發展成二人檔、三人檔、群唱和表演唱,演出場地也從立白地、書臺、茶館演變成舞臺。

文革期間鈸子書遭遇了禁演,曲藝團解散,直至80年代鈸子書才得以復蘇。改革開放后,人們的文化生活方式趨于多樣化,鈸子書也隨著社會經濟的發展、文化環境的變遷,面臨著嚴重的人才危機、傳承危機與發展困境。

(二)鈸子書傳承人調查情況

平湖鈸子書自產生以來人才輩出,鼎盛期表演藝人達到100多人。截止2021年底不完全統計,平湖市3個街道6個鄉鎮 52個社區82個村,真正從事鈸子書的藝人只剩不到30人,原譜系中的傳承人大多已流失,現如今有第九代傳承人戎永鑫;國家級傳承人第九代傳承人徐文珠;嘉興市級傳承人王偉良(戎永鑫徒弟);平湖市級傳承人張玉觀、徐鮑培、宋洪兵;民間傳承藝人楊秀娟、沈仿明、張曉光、王紀宋衛華、張良華、任芳、個全美、肖方英等;校園傳承負責人邵婷婷。鈸子書被列為省非物質文化遺產后,傳承人徐阿培想收傳承人,但沒人愿意學,他在一次記者采訪中感嘆:“找個傳承人比登天還難。”隨著時間的推移,傳承人年紀漸增,如今譜系中只剩下第九代傳人74歲的戎永鑫先生和64歲的徐文珠女士在從事著鈸子書的傳承工作。另有一些非譜系中的民間傳承人也為鈸子書做出了貢獻,如77歲的民俗專家張玉觀先生,其致力于傳統文化的理論研究,于2014年出版了《平湖鈸子書》,填補了鈸子書理論空白,還發表了多篇關于鈸子書的論文,豐富了鈸子書的傳統文化底蘊。他和戎永鑫主編出版的《浙江省非物質文化遺產代表叢書——平湖鈸子書》和《平湖非遺系——情凝鄉音平湖鈸子書優秀作品選》,奠定了鈸子書理論研究的基石,為平湖非遺文化留下了珍貴資料。

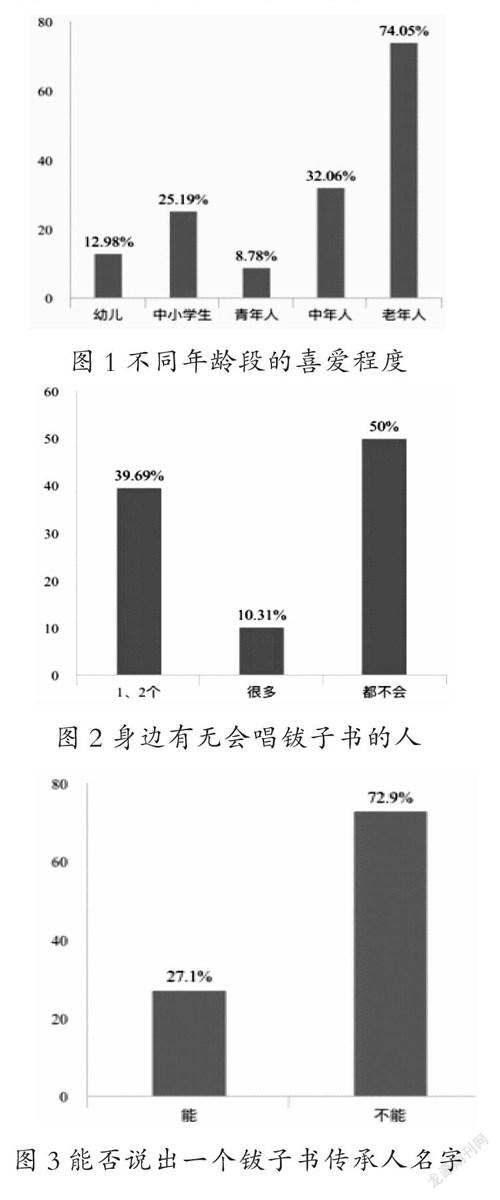

本次社會調查中顯示,74.05%的人認為鈸子書受老年人喜歡(圖1),而目前鈸子書傳承人中幾乎都是老年人,鈸子書年輕傳承人后繼乏力。實地調研顯示50%的人身邊沒有一個會唱鈸子書的(圖2),人們對其傳承人的知曉度低,只有27.1%的人能說出個別傳承人姓名(圖3)。同時在有關傳播渠道的調查中顯示,44.62%的人從未在媒體中看到過鈸子書視頻,只有28.75%的人在短視頻中看到過。2020年徐文珠在政府助力下招收了四個年輕徒弟,舉行了拜師儀式。2021年平湖市教研室引領的“平湖市鈸子書傳承與研究團隊”成立;同年“平湖鈸子書傳承團隊”成立,致力于培養鈸子書中青年表演人才。

(三)鈸子書社會發展狀況調查

1.政府助推情況調查

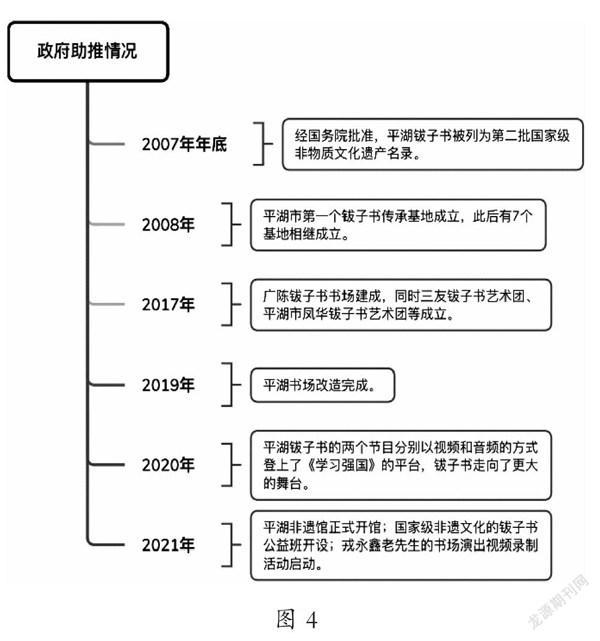

多年來,平湖政府通過出臺配套政策、建立傳習基地等,多措助助力推鈸子書發展(如圖4)。

在社區活動調查中顯示,30.92%的人所屬社區開展過鈸子書活動,39.31%的人所在社區沒有開展過鈸子書活動,29.77%的人表示不關心也不知道。在多選題“鈸子書適宜開展的場地”調查中顯示街道社區活動中心占77.1%,老年人活動中心占71.37%,茶館39.31%,鄉村禮堂38.93%,中小學31.3%,商業活動場所19.85%。傳承基地的調研中還發現,非遺申報成功后的第一年資金全面、到位,開展活動豐富,但接下來幾年資金潰乏,導致傳承活動逐漸減少。

2.民眾態度意識調查

關于群眾對非遺文化的態度意識調查,從人們對鈸子書的知曉、喜愛程度、道具的了解等多角度展開,結果顯示有52.58%的人愿意參加相關公益學習,69.85%的人對鈸子書有了解,在道具使用上只有39.69%的人知道一鈸一筷的表演形式。鈸子書是用方言表演的,其中有42.37%的人感到方言親切樸素,37.4%的人覺得使用方言提升了對家鄉的自豪感,同時97.3%的人對鈸子書的發展持支持鼓勵態度。

3.鄉村發展情況調查

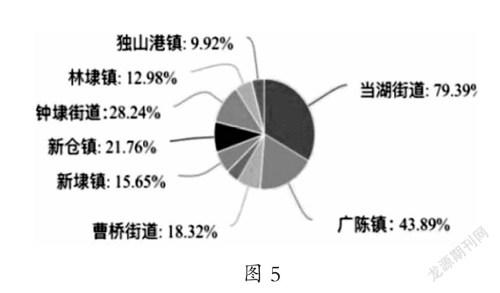

張玉觀老先生率先在鐘埭鎮做起了鈸子書推廣工作,2015年2月份沈家弄村文化禮堂開展了歷時7天的傳統長篇鈸子書《玉麒麟》的演出,此后也陸續有鈸子書作品在鄉鎮文藝演出中展演。政府積極開展推進鈸子書進農村活動,2018年鈸子書發源地廣陳鎮山塘村鈸子書場投入使用,用于鈸子書培訓及演出工作。由傳承人徐文珠及戎永鑫、徐全妹等人組成的廣陳鈸子書藝術團成立,在書場內開展專場演出、鈸子書研討會、培訓活動等。鈸子書團隊的建設豐富了村民的文化生活,吸引了更多鈸子書愛好者加入隊伍,鈸子書成了廣陳鎮的文化標識。如圖5在平湖各鄉鎮開展情況調查中顯示,傳承基地除了當湖街道,鄉村各鎮中廣陳鎮的鈸子書活動相對豐富。反觀其他鄉鎮地區,鈸子書活動相對較少,鈸子書在各區域的社會影響力不同。

4.校園發展情況調查

傳承對象的調查中顯示,58.4%的人認為鈸子書適合在小學開展傳承,平湖鈸子書的校園傳承之路,從第一個傳承基地廣陳小學開始,由邵婷婷負責,分別邀請張玉觀、徐文珠、戎永鑫、王偉良來傳習班授課。十幾年來傳習學生達四百多人次,創編了十多首兒童鈸子書作品。2019廣小的鈸子書節目《說善》登上第三屆中國浙江全國曲藝傳承發展論壇,2021年由邵婷婷老師代表平湖鈸子書項目在嘉興市第22屆“南湖之春”教育教學改革音樂專場活動中作主題交流,并帶領學生展演。

近幾年鈸子書其他教學基地在東湖小學、經開幼兒園、稚川中學相繼成立。但據調查,由于各方面原因,這些基地的傳承發展沒有起色。在一項有關平湖母語的校園調查中顯示,只有22.25%的人很會說平湖話,剩下77.75%的會說一點或不會(圖6),這也給鈸子書發展造成了困擾。

另外在學生們對鈸子書的興趣度調查中顯示,會唱鈸子書的有11.25%,86.96%的人根本不會唱;有43.48%的人從未聽過,48.85%的人聽過1—2次,只有7.67%的人聽過很多次。另外認為鈸子書好聽的有47.06%,認為一般的有42.71%,而10.23%的人認為不太好聽。鈸子書并不是只適合老年人的傳統曲藝,學校的傳承也頗具潛力,畢竟85.1%%的孩子很愿意去嘗試學習鈸子書。

兩項校園調查(圖7、8)顯示:學校的鈸子書教學活動少,課時安排不足。另外調查中發現教師缺乏專業的鈸子書訓練;唯一的教材《平湖鈸子書基礎教材》理論構建完整,缺乏操作性,直到2021年還未正式出版;從教具方面來看,沒有充足的樂器“鈸子”以及其他輔助器具。

三、鈸子書發展現狀問題分析

綜上可知,平湖鈸子書正在復蘇和發展,政府的助推在鈸字書的采集、保護、傳承中起到了關鍵作用,同時也出現了發展區域分化明顯的問題,一定程度上是因為政府助力不均,資金不持續,缺少長遠發展規劃。如何以優帶劣、持續發展,使鈸子書在豐富全市居民日常生活方面做出成效,是亟待解決的一個問題。

其次,媒體傳播力欠缺,現有傳播渠道利用不充分,群眾知曉度低,一定程度上限制了其發展與傳承。當下,信息媒體是推動傳統文化傳播的有效途徑。再者,由于普通話普及率高,孩子的方言支撐削弱,使得鈸子書發展遇到了阻礙,在信息高度發達、文化包容度愈強的今天,加強方言保護刻不容緩。最后,教育主管部門缺乏長期發展目標和系統發展規劃,缺乏校本教材以及學校統一的課程指導意見,鈸子書校園傳承之路任重而道遠。

四、鈸子書發展傳承的策略思考

(一)加強媒體傳播

2020年國務院《關于加快推進媒體深度融合發展的意見》⑥出臺,在這種良好背景下要借助黨和國家的好政策,利用好現代信息技術,突破新媒體時代民俗文化發展的瓶頸,加強鈸子書文化傳播力度,多方位打造鈸子書文化,守住非遺文化。

1.設鈸子書特色欄目

利用穩定的信息渠道,開設本地鈸子書欄目,如采用固定時間、開場白等,展現一種精神歸屬感,傳遞家鄉的味道,讓百姓沉浸式感受傳統文化,營造鄉土話題,激起沉淀在百姓心底對鄉土文化的自豪感。

2.護方言多元傳承

加強方言宣傳,如制作一些有趣的方言宣傳廣告語,開展方言活動秀、直播秀等;借助方言歌曲、抖音明星效應等時尚元素,吸引更多民眾共同參與方言的學習。加大資金扶持力度,鼓勵民眾堅持方言民謠創作,不斷增加群眾對方言的體驗感和獲得感。

保護好方言的傳承,對平湖方言文字進行梳理,完善方言校園教材,融入學校教育。在校園開設適量的方言課,成立一些方言廣播站,增加地方文化認同感。鼓勵社會人士、學生踴躍成為方言的傳播者和形象大使,積極體驗傳統文化的內涵,投身于方言傳承和保護事業中。

(二)開展常態演出

非遺文化的傳承沿襲須依托個人或團體的表演藝術,讓鈸子書成為大眾文化,成為人們慶典時的一種風俗習慣,必須堅持常態化演出。利用傳統節假日、周末等百姓閑暇時間,在全市范圍內展演,在百姓生活區附近的活動室、公園、廣場、鄉鎮文化禮堂、新舊祠堂等簡易場所開展活動,使百姓們隨時隨地接觸到鈸子書,常態化的演出讓其更具有生命力。

(三)健全人才戰略

鈸子書主要靠口傳身授,其傳播載體是傳承人,所以傳承人的培訓、發展和健全尤為重要,健全傳承人人才戰略是關鍵。首先,要多為傳承人搭建平臺,不斷提高其專業研究能力,從單位、學校、社區街道等內部出發,組織傳承培訓活動,發展培養青年傳承人。

其次加強校園傳承教師培訓,組建學校鈸子書工作小組,完善鈸子書校本教材,并有計劃地在學校開展和普及。支持鼓勵傳承人、鈸子書愛好者等幾代人共同參與到傳承和發展中,自覺喚醒大家對傳統文化的熱愛。

多渠道提高鈸子書傳承人在群眾中的知名度和影響力,將更多具有群眾影響力的傳承人、民間藝人納入到政府支持的保護范疇,讓全民參與到傳承人的保護中來。建設好傳承人隊伍,針對不同級別的傳承人,制定相宜的管理條例和保護制度。加強對傳承人履行傳承義務督促的同時,多給傳承人指導幫助和優惠政策,尤其是給那些年事已高、生活困難的傳承人更多的關心和幫助,積極調動他們的主觀能動性。

(四)實施文旅合作

在廣陳鎮,以鈸子書為切口的旅游模式已經啟動,以此為契機,打造文旅結合的平湖鈸子書文化名片。如以平湖鈸子書為核心,融入其他非遺項目,比如:西瓜燈節等,讓非遺文化與當地的(南河頭、東湖景區、櫻花小鎮等)旅游業結合,發展成一條獨特的民間研學旅游路線,探索集觀景、民俗風光、演出活動為一體的產業化結構模式,讓人們在旅途中感受鈸子書背后的傳統文化底蘊,以及平湖人民積極向上、樂觀開朗的精神態度,從而最大程度地挖掘鈸子書文化的商業價值,達到社會經濟效益的雙贏。

(五)促進融合創新

習近平總書記強調:“中華文化延續著我們國家和民族的精神血脈,既需要薪火相傳、代代守護,也需要與時俱進、推陳出新。”⑦傳統文化只有不斷創新,才能保持頑強的生命力。

鈸子書只有秉承傳統、不失其本、提升創新,才能不斷發展。第一,在原有表演基礎上,可融入其他的創編方式,將單純的演唱與小品表演、故事情節等相融合,在唱的基礎上多加一些“演”;又如鈸子與其他樂器合作等。第二,對原有的舞蹈動作進行重構,在保留原來鈸子敲擊及演唱方式的基礎上,將演員的體態律動、隊伍編排加入新元素,給觀眾帶來鈸子書表演新體驗,并衍化出更多表演方式。第三,在音樂伴奏的選擇以及服裝、道具的擇取方面可貼近潮流,運用現代審美方式制作伴奏音樂,調整服裝道具,更吸引年輕人的目光。第四,曲目內容提升創新,鼓勵更多校園傳承人對鈸子書曲目進行內容改編和創新,如在唱詞中融入校紀校規、道德風尚、生活趣事、校園明星故事等,或對旋律進行一定的融合、改編、提升,創作一些符合孩子的校園新作品。

參考文獻:

[1]平湖市文化局文化志編撰組編.平湖市文化志(上、下)[M].北京:中華書局,1995.

[2]欒桂娟.中國曲藝與曲藝音樂[M].北京:人民音樂出版社,1998.

[3]張玉觀.平湖民間文化叢書一水鄉風情[M].鄭州:河南文心出版社,2008.

[4]曾戀.四川清音傳承方式的演變與新模式探索[J].藝術評鑒,2020(06):35-36.

[5]曾大地.地方戲曲在師范院校音樂教育中的傳承與創新探研[J].成才之路,2020(33).

[6]馮光鈺.對曲藝音樂現狀及前景的思考[J].樂府新聲-沈陽音樂學院學報,1986(04).

①資料來源于中國非物質文化遺產數字博物館,第二批非遺項目 序號:759 ,項目編號:V-66。

②《跟習近平總書記學中華文化傳承之道》,人民網,2019-06-24。

③平湖市文化局文化志編撰組編:《平湖市文化志(上)》,北京:中華書局,1995年。

④莊文生主編:《浙江省平湖縣志》,上海:上海人民出版社,1993年。