功能性動作篩查(FMS)概述及國內研究概況

張 燮

1 引言

運動損傷是一直困擾運動員和教練員的重要問題,其主要誘因在于身體的柔韌性差、運動模式錯誤和核心穩定性弱等核心因素。星型平衡測試(Star Balance Test)、Y型平衡測試(Y-Balance Test)和功能性動作篩查測試(Functional Movement Screen)常被用于預防運動損傷,其中功能性動作篩查以成本較低、操作方便、效果明顯等特點使用頻率最高。通過功能性篩查可以揭示受試者在日常活動或訓練中是否存在運動模式不對稱、身體控制力弱以及關節受限等問題,然后進行專項的矯正調整,從而解決對應問題。本研究從功能性動作篩查起源、發展、動作評分和國內應用等方面進行綜述,讓更多的學者、讀者了解FMS在我國的研究進程和應用范圍,也為教練員在訓練過程中運用功能性動作篩查提供理論依據。

2 功能性動作篩查的起源與發展

功能性動作篩查作是基于物理康復時代背景下的一種預防運動損傷方法,物理康復這一概念起源于第二次世界大戰美國軍隊對受傷士兵的治療。其研究重點先后經歷了1950年至1960年的骨骼肌肉階段,二戰后,傷員數量的激增促使物理康復著重于治療恢復傷員的骨骼肌肉;1960年至1980年的中樞神經階段,這段時間由于脊髓灰質炎和腦部癱瘓病例的增加,中樞神經逐漸成為當時康復研究的重中之重;1980年至1990年的關節階段,由于治療恢復關節活動度技術的出現,物理康復轉而開始關注關節軟組織;1990年以后的動作階段,此時運動損傷成為新的研究熱點,物理康復不再將人體進行劃分,而是以人體日常行為和訓練動作為切入點進行整體研究。

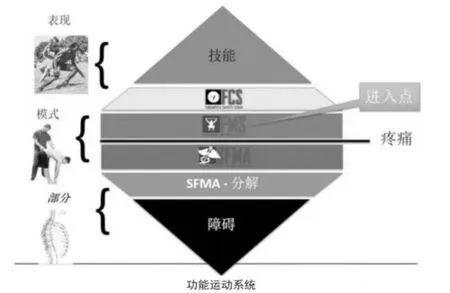

功能性動作篩查(Function Movement Screen)簡稱為FMS,是20世紀末由美國著名的物理治療師Gray Cook和體能訓練專家Lee Burton提出的一種測試,主要應用在物理康復領域和體能訓練階段,是一種可以快速篩查人體錯誤運動模式的測量方法,隨后由Athletic Performance研究所吸收擴展成為一套完整的功能運動訓練體系,在整個功能運動系統(Functional Movement Systems)中,功能性動作篩查是介于基礎體能篩(Fundamental Capacity Screen)和選擇性功能動作評估(Selective Functional Movement Assessment)之間的測評工具(見圖一),是功能運動系統中承上啟下的重要一環。FMS設計之初是針對美國弗吉尼亞州的高中生和大學生,但在使用過程中發現對預防損傷、體態糾正和傷后恢復有明顯效果,很快引起美國軍隊和專業運動隊的注意,隨后廣泛應用于競技體育、部隊訓練、大眾健身等領域,尤其是在體育領域,NBA球員、UFC格斗手、CrossFit選手都在使用FMS和功能動作訓練。在國內,功能性動作篩查已在乒乓球[34]、橄欖球[35]、排球[36]、空手道[31]等競技項目上有一定程度的應用,其結果也能表明FMS可以有效預防運動損傷,間接影響運動員的運動表現。

圖一 功能性動作篩查在功能運動系統中的位置示意圖Figure1 the location of functional motion screening in functional motor system

3 功能性動作篩查概述

功能性動作篩查的原理以新生兒時期開始學習掌握動作的行為為基礎,再結合運動醫學、解剖學、力學等專業理論最終成型。新生兒最早會出現直腿抬高和交替蹬腿的動作,同時伴隨手臂的揮動,之后學會了翻身轉體及支撐爬行,隨著發育成長,人體的肌肉和關節的穩定性逐漸增強,可以完成下蹲、跨步等一系列動作。在這一階段,通過專業訓練甚至可以完成各種高難度動作。但由于衰老,人體各項機能最終都會面臨退化。整個過程中都會由于某個功能性動作不足或缺陷導致運動損傷,此時,FMS功能凸顯,通過測試可以發現不同年齡段身體在靈活、穩定、平衡等方面的缺陷,隨后通過專項訓練進行糾正,從而降低運動中受傷的概率。這種模式化篩查不僅適用于運動員,同樣適用于普通大眾,具有很強的適用性。

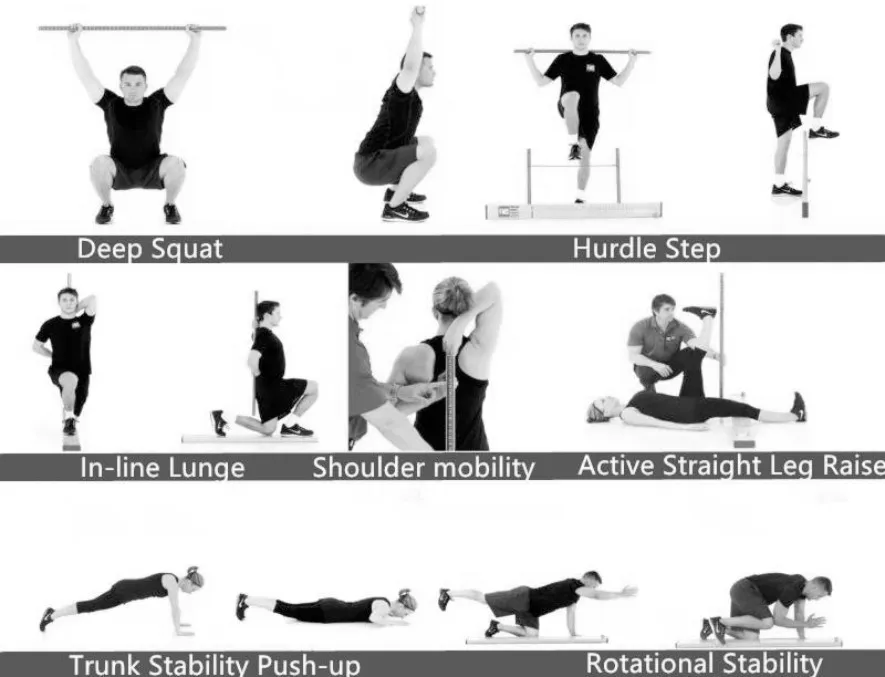

功能性動作篩查與傳統的體能測試不同,被認為是最接近日常生活方式的評價方法,利用人類在生長發育和身體活動過程中的翻身、爬、跪、坐、站、走、跑、跳等動作模式,篩選出深蹲測試(Deep Squat)、欄跨測試(Hurdle Step)、直線分腿蹲測試(In-line Lunge)、肩關節活動度測試(Shoulder mobility)、主動直腿抬高測試(Active Straight Leg Raise)、軀干穩定俯臥撐測試(Trunk Stability Push-up)、旋轉穩定測試(Rotational Stability)七個子測試。FMS每個子項目評分標準都為3分、2分、1分、0分,滿分為21分,當低于14分時,那么受傷的概率會大幅增加,此時建議受試者應接受醫學檢查[6]。功能性動作篩查工具為FMS套件(見圖二),其中包含3根測量棒,一長兩短,1條測量皮筋,1個測量板。

圖二 功能性動作篩查套件Figure 2 functional action screening kit

3.1 功能性動作篩查動作要求及評分標準

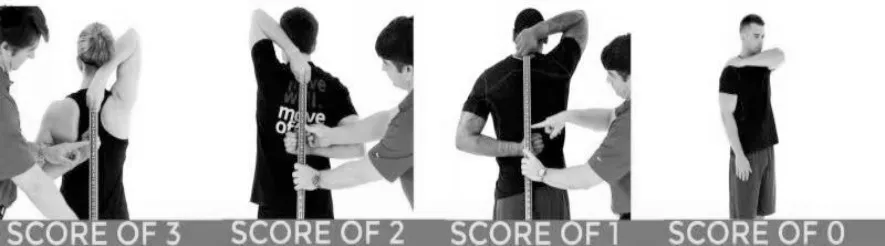

FMS的7個測試動作中(圖三),軀干穩定俯臥撐測試和深蹲測試屬于對稱測試,其他5個測試屬于非對稱測試,需要左右兩側分別測試。一般將深蹲、跨欄和直線弓箭步三個測試定義為功能性測試,肩關節活動測試、軀干穩定俯臥撐測試和旋轉穩定測試還各有一個排查測試。當FMS結果分值越低,存在運動損傷的風險就越高。功能性動作篩查得分標準:能完成動作,并且FMS測試標準得3分;能完成動作,但是有明顯代償,按照FMS測試標準存在缺陷得2分;不能完成動作得1分,出現疼痛得0分。下面對這7個動作的測試目的、準備動作、測試動作進行介紹。

圖三 功能性動作篩查7個測試動作示意圖Figure 3 Schematic diagram of seven test actions of functional action screening

1)深蹲

測試目的:深蹲作為下肢動作的基石,需要髖膝踝三關節的靈活性和軀干穩定性之間的配合,同時可以測量肩關節的穩定性。

準備動作:受試者標準站立,雙手抓住測量棒放在頭頂,保持肩關節和肘關節90度,向正上方推起木桿,保持軀干直立。

測試動作:足跟和測量棒在保持原先的位置的同時盡量向下蹲,下蹲到底部即完成一次,回到原先位置,重復三次并對最好的一次進行打分。

圖四 FMS測試中深蹲動作不同得分示意圖Figure 4 Schematic diagram of different scores of squat in FMStest

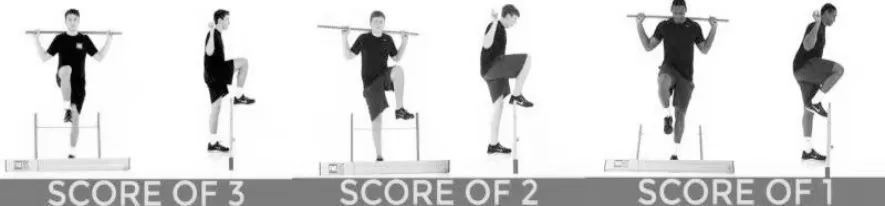

2)跨欄

測試目的:跨欄動作涉及單腿支撐能力和下肢加速能力,通過測試可以反映出跨步模式中肌力不平衡,也可以檢測單腳的控制能力和穩定能力。

準備動作:測試前在脛骨結節的高度放置兩個短測量桿,同時在測量桿間拉一根皮筋。然后,雙腿標準站姿,腳趾抵住測試板,雙手抓住測量棒并置于頭頂,保持手肘和肩關節90度屈曲,保持手臂位置的情況下,將測量棒下放到頸部的高度,保持軀干直立。

測試動作:將一側下肢跨過橫桿,盡量保持足跨過方向和小腿一致,同時保持支撐腿髖膝踝關節的穩定,足跟觸碰到地面時回到起始位置,每側進行三次,對表現最好的一次打分。

圖五 FMS測試中跨欄動作不同得分示意圖Figure 5 Schematic diagram of different scores of hurdle action in FMStest

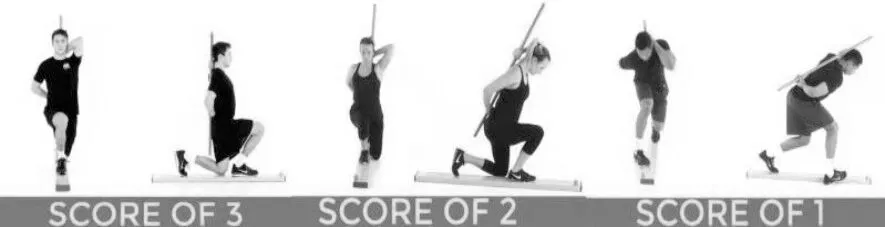

3)直線弓箭步

測試目的:該測試涉及下肢減速和穩定變向兩個能力,可以測試出身體在旋轉、減速和側向運動下的控制力。

準備動作:首先用測量棒測出地面到脛骨結節的高度,站立于測量板中心,右足足尖位于0刻度起始位置,左足落在右足前方相距脛骨結節高度的位置處,兩側足跟朝前同時保持整個腳掌落在測試板上,測量棒沿著脊柱放在身后,保持與頭、背、臀接觸,雙手握住測量棒,保持軀干直立。

測試動作:下蹲到弓箭步的位置,右膝接觸測量板中心,然后回到開始位置,每側進行三次測試,對表現最好的一次打分。

圖六 FMS測試中直線弓箭步動作不同得分示意圖Figure 6 different scores of straight lunge in FMStest

4)肩關節活動度

測試目的:評價兩側肩關節在做屈曲、伸展、內旋、外旋、外展和內收動作時靈活度,以及肩關節做復合運動時,肩胛胸壁關節、胸椎和肋骨之間運動的節律性。

準備動作:首先測量手掌的長度,雙腳標準站姿,手指包裹住大拇指握拳放置在身體兩側。

測試動作:右手過頭頂并在背后盡量向下伸,左手則在下方盡量觸碰右手,避免在完成動作后還嘗試減小距離,每次進行三次,對表現最好的一次打分。肩關節排查測試(雙足并攏站立,雙手自然下垂置于身體兩側,然后讓右手手掌置于另一側肩上,盡力向上抬起右手手肘)時出現疼痛則為0分。

圖七 FMS測試中肩關節活動度動作不同得分示意圖Figure 7 Schematic diagram of different scores of shoulder range of motion in FMStest

5)主動直腿抬高

測試目的:測試髖關節做屈曲動作時的靈活度以及核心肌群持續穩定的能力,并且還可以測量對側髖關節的伸展性。

準備動作:首先需要被試者平躺在地面上,膝關節下放置測量板,雙腿并攏,掌心朝上放置在身體兩側,保持被測試下肢伸直。

測試動作:在確保對側下肢膝關節與測量板接觸的情況下,盡力抬起一側下肢,兩側各進行三次,對最好的一次進行打分。

圖八 FMS測試中主動直腿抬高動作不同得分示意圖Figure 8 different scores of active straight leg raising in FMStest

6)軀干穩定俯臥撐

測試目的:在肩帶、脊柱、髖關節穩定的情況下,測試上肢運動能力。

準備動作:首先需要被試者俯臥,雙手過頭伸展保持相距肩寬,手掌朝下且朝前,男生保持手與頭部水平,女生與下巴水平,雙足并攏,腳趾拉向脛骨方向,保持伸膝,肘關節稍稍離開地面。

測試動作:在軀干穩定的情況下,將身體從俯臥位推起撐到直臂支撐的姿勢,重復三次,對最好的一次進行打分。脊柱伸展排查測試(腹部觸地趴下,雙手手掌在肩下方與地面接觸,下肢保持固定,推起上肢直到手肘伸直)出現疼痛則為0分。

圖九 FMS測試中軀干穩定俯臥撐動作不同得分示意圖Figure 9 schematic diagram of different scores of trunk stable push up in FMStest

7)旋轉穩定

測試目的:對骨盆、核心和肩帶的多平面穩定性進行測試,反映了身體在橫斷面上的反射穩定性和體重轉移的能力,同時還可以驗證身體在功能性模式下靈活和穩定的協調能力。

準備動作:將手和膝放置在測量板兩側,手掌位于肩下方,膝位于髖下方,手指和腳趾接觸測量板邊緣,腳趾保持被拉向脛骨,同時將右手和右腿分別遠處延伸,將肢體拉成一條直線。

測試動作:在膝肘懸空的情況下,用右手肘屈碰右膝蓋,隨后放松伸展上肢和下肢,回到初始位置,兩側進行三次,對最好的一次進行打分。如上述動作難度太大,則同時伸展右側上肢和左側下肢,在膝肘懸空情況下,用右手肘觸碰左膝蓋,重新伸展上下肢然后回到起始位置,兩側進行三次,對最好的一次打分。脊柱屈曲排查測試(髖關節卷曲放置在足跟上,胸下放至膝關節上,雙手盡量向前伸)出現疼痛則為0分。

3.2 功能性動作篩查改版

功能性動作篩查屬于物理康復領域中實踐探索的產物,需要在實踐中對理論以及方法不斷地更新迭代。經過物理治療師和體能訓練師多年的應用中發現旋轉穩定性測試中的評分標準3分要求太難,1分動作太容易,導致2分范圍太寬,無法精確做出評價。改版后的旋轉穩定測試動作:抬起同側手臂和腿,不觸地的同時,手向后觸碰到腳踝,然后再伸展同側手腳,回到起始姿勢(圖十一)。

圖十 FMS測試中旋轉穩定動作不同得分示意圖Figure10 schematic diagram of different scores of rotation stability action in FMStest

圖十一 FMS測試中新版旋轉穩定動作不同得分示意圖Figure 11 schematic diagram of different scores of rotation stability action in FMStest

4 國內功能性動作篩查發展應用概況

功能性動作篩查的概念起源于20世紀末,由國外學者COOK G在《Athletic Body Balance》一書中正式提出,進入21世紀之后FMS被普遍應用于體能訓練范疇和體育競技范疇。2000年悉尼奧運會之后,我國學者意識到體能訓練能可以極大地提高運動員競技表現,逐漸將目光聚焦于國外先進的運動訓練理論和方法。國內最早提及FMS的書籍是2006年由劉愛杰翻譯的《高水平競技體能訓練》一書,這標志著FMS在我國理論探索的開始。2010年編譯出版《動作:功能動作訓練體系》一書中更加全面詳細的介紹功了FMS,2011年國內學術雜志上就已經出現與功能性訓練和FMS相關研究,《山東體育學院學報》則在2013年首次刊登以FMS為研究主題的文章,為國內功能性動作篩查研究拉開序幕。

功能性動作篩查在我國經過10年左右的理論實踐探索,其預防運動損傷的成果得到學術界和體育界廣泛認可。學者王銀暉基于測試內容、目的、對象、適應力等方面對比功能性動作篩查和傳統體能測試,給予FMS充分的肯定。李贊也從背景和起源對功能性動作篩查進行了全面闡述。通過文獻梳理,筆者按從事職業將受試者劃分為運動員、公職人員和學生3大類。其中運動員包括國家隊、省隊的專業運動員以及大學生運動員、俱樂部運動愛好者等非專業運動員;公職人員主要包括警察、士兵、消防員等;生指在校學習且非運動員的大、中、小學生。不同的職業的被測者雖然運動能力不同,但對身體結構的要求大體一致,其中核心的穩定性、關節的靈活性和肢體的平衡性對競技能力都有著極大的影響力。身體結構不對稱和肌肉發展不平衡都可以通過功能性動作篩查得到驗證,對得分較低的項目進行專項訓練,可以提高運動表現能力,從而促進身體的全面發展。

4.1 功能性動作篩查在運動員方面的應用

在我國,運動員屬于運動損傷高風險人群。專業運動員由于在訓練過程中強度較大、負荷較多,經常會發生受傷事件。非專業運動員雖然訓練強度不如專業運動員,但由于訓練知識的局限性和后勤保障的缺乏使得他們也屬于易受傷人群。國外運動員FMS得分普遍較高,主要得益于體能訓練師對運動技能的關注以及物理康復師對運動損傷的重視。由于運動損傷對專業運動員的職業生涯有著決定性影響,所以國內有關FMS的研究主要用來篩查運動損傷,研究表明健康組FMS得分高于損傷風險臨界值,且兩組得分差異較大[11,26],可以證明FMS是一種篩查傷病的有效工具。而且運動員處在備賽期的FMS得分和處在競賽期FMS得分差距一般比較大。不過FMS得分與運動能力是否相關也存在爭議,張英波通過測試發現運動員FMS得分越高,運動水平也對應越高。但也有部分學者有不同意見,丁明露通過對中國國家空手道隊FMS測試發現測試結果與運動成績無直接聯系。另一方面利用FMS調整訓練內容,隨著國內外研究對FMS的不斷深入,發現所有測試者都參照統一的標準進行評估并不科學,運動員FMS得分低于14分的臨界值比例遠高于其他群體[29-32],這是由于運動員由于長期專項訓練、單側訓練、負荷過大導致運動模式存在缺陷,從而出現低分較多的現象。徐建武認為專業運動員的FMS損傷風險臨界值設定應高于14分,乒乓球運動員的FMS臨界數值建議為12分,對抗強度較高的橄欖球運動員FMS臨界數值可能為15分更為合適。在研究過程中發現兩種相悖結論,一種是競技能力和FMS得分成正相關關系;另一種是呈負相關關系。出現這樣的現象是由于專業運動員競技能力越高,訓練強度就越大,受傷幾率也對應提升,FMS低分概率就越大;但在身體健康情況下,競技能力的高低決定著身體機能的高低。所以,FMS與運動能力之間的具體關系還有待進一步研究。

4.2 功能性篩查在公職人員方面的應用

公職人員因為工作性質的與眾不同,或多或少都帶有傷病,導致動作模式一般都存在問題,其FMS測試結果有如下共性:首先,公職人員的FMS得分存在高分不高,低分較低的現象,究其原因,可能是工種的特殊性導致的。其次,從業時間越久的公職人員,其FMS低分概率就越高。其可能原因在于隨著年齡的增長及工作強度的變化,身體的骨密度開始下降,身體恢復能力開始減弱,肌肉耐力、心肺能力、控制力、敏捷速度等身體機能處于下滑階段。焦廣發指出受到年齡、BMI、受傷史等因素影響,FMS得分存在較大差異。最后,FMS的評分受到測試人員主觀影響,信效度的說服力存在爭議。有學者基于統計學計量法得出,FMS初學者和專業人員的評分基本一致,但在旋轉穩定的測試評分上存在不一致。另外,在梳理公職人員有關的FMS研究中還存在其他問題,一方面FMS子項目得分上存在職業、年齡、性別相同,但是所處環境不同,其得分也不同。另一方面,由于職業的特殊性導致公職人員受傷比例高于一般人群,尚未有學者將過往受傷史納入FMS得分的考慮范疇。

4.3 功能性篩查在學生方面的應用

我國功能性動作篩查在學生群體中的研究一般與身體素質密切相關。雖然FMS中個別測試動作與身體素質沒有直接相關性,但總體上看,FMS得分與我國學生身體素質測試有顯著相關聯系。其原因在于FMS的所有子測試項目均是以日常活動和基礎動作為基石,與絕大部分測試動作和身體素質測試側重點不同。在小學階段,由于女生發育較早,男女生得分一般呈現“女高男低”的現象,初中階段男生進入生長發育階段,FMS結果有所轉變。學者李潔明通過對大學生體質的研究認為功能性動作篩查可以納入大學生體質健康測試中。多位學者在研究中指出在學生階段身體質量指數(BMI)是影響FMS得分的重要因素,而過度肥胖不僅僅會降低FMS得分更會大幅度影響身體素質,這類非正常生理發育對FMS測量結果的影響值得廣大學者重深入研究。

5 小結

基礎動作是人們日常身體生活中的根本,無論專項技術多么復雜,都是基于此演變。正確認識掌握這些基礎動作對人們尤其重要,功能性動作篩查作為目前先進、科學、簡易、高效的篩查方法,對運動員和普通人都能起到很好的運動損傷預防作用,最大程度上避免受傷。從二十世紀末發明到現在功能性動作篩查得到世界各地體能訓練師和運動康復師的認可。FMS的出現提高了物理康復師和體能訓練者對平衡性、靈活性和穩定性認識,但在競技能力發展體系里,還有力量、敏捷、反應、爆發力等其他身體素質需求,因此FMS不能替代其他運動能力篩查。

我國功能性動作篩查基于近十年的發展,目前正處快速發展階段,普及水平逐漸提升,實踐應用也從專業競技體育領域擴展到大眾健身健康領域,但對所有受試者使用統一的評價標準還有待商榷,建議后期有關FMS的研究,以不同職業或不同運動能力的人群為切入點,建立多層次的評分標準,從而更有利于功能性動作篩查在我國的發展和傳播。