教育信息化2.0背景下《現代教育技術》公共課教學實踐研究

鄭春艷

摘 ?要:教育信息化已進入2.0時代,在此背景下,作為培養職前教師信息化教育教學能力的主干課程《現代教育技術》公共課必然要做出相應改革。本文分析了《現代教育技術》公共課中存在的問題,并以學前教育專業為例,依據教育信息化2.0時代的技術特色和發展需要,首先分析了《現代教育技術》公共課教學存在的問題,并分析了原因,然后提出了《現代教育技術》公共課教學實踐路徑,與專業結合、深入學習等方面所作的研究與實踐。

關鍵詞:《現代教育技術》;教育信息化2.0;公共課;教學實踐

中圖分類號:G40-057;G652.0 文獻標識碼:A 文章編號:2095-9052(2022)02-0-03

為深入貫徹落實黨的十九大精神,積極推進“互聯網+教育”發展,加快教育現代化和教育強國建設,推進新時代教育信息化發展,教育部于2018年4月13日印發了《教育信息化2.0行動計劃》[1],至此,教育信息化從1.0時代進入2.0時代。在這一背景下,作為以提高師范生信息技術水平、培養其教育技術應用能力為目標的《現代教育技術》公共課必然要在教學內容、教學方法等方面作出改革,以培養適應教育信息化2.0時代發展需要的教師。但目前關于此方面的研究較少,為此筆者結合多年教學經驗,從教育技術中存在的問題、解決方案等方面做了相關調查與實踐研究,研究內容如下。

一、《現代教育技術》公共課教學存在的問題

首先,內容多,重點不突出。本研究分析了多個版本的《現代教育技術》教材,發現其普遍由以下內容構成:教育技術概述、教育技術的理論基礎、教學媒體與信息化環境、信息化資源的處理、多媒體課件和微課制作、教學設計、教育技術實訓等。這些內容既有理論又有實踐,知識面廣、知識點雜、面面俱到、重點不突出。其次,教學內容陳舊。比如媒體應用這部分內容,大多數教材仍包含早期的幻燈、投影、錄音等媒體的應用,實際上這些媒體現已基本不在教學中使用。再次,缺乏與學科教學的深度融合。目前,在學習《現代教育技術》時,不同專業的學生使用相同的教材,具有相同的教學內容,沒有體現各專業學生的差異性,忽視了技術知識(TK)、教學法知識(PK)、學科專業知識(CK)的融合。最后,缺乏深度學習。《現代教育技術》屬于公共課,大多數學校安排的是36課時,對包含這么多內容的課程來說,36課時顯然不夠用,很難滿足學生深度學習的需求。

二、《現代教育技術》公共課教學存在問題的原因

(一)課程性質認知不足

課程性質認知不足主要表現在公共課定位不清。《現代教育技術》是公共課,而非專業課,所面對的學生是各專業的師范生,而非教育技術專業的學生,所以教學內容沒有必要像教育技術專業課那樣具有非常完整的系統性。但目前的情況是,《現代教育技術》公共課的內容涉及教育技術專業的大多數課程,堪稱濃縮版的專業課,這是造成課程內容多而雜、重點不突出的主要原因。

(二)課程建設與《教育信息化2.0行動計劃》存在差距

在《教育信息化2.0行動計劃》的目標中明確指出了,構建網絡化、數字化、智能化、個性化、終身化的教育體系,也提出了促進教育信息化從融合應用向創新發展的高階演進,信息技術和智能技術深入融入教育全過程等基本任務。由此可見,在教育信息化2.0的背景下,數字化資源將成為學生的重要學習資料,網絡將成為學生的重要學習來源,智能空間將成為學生的重要學習環境,學習將打破原來由教師、課堂、課本構建的學習模式,形成多元化的學習模式。但作為培養職前教師信息化教育教學能力的《現代教育技術》課程,在內容、培養理念、教學方式方法上還沒有完全跟上信息化2.0的發展需求,仍有部分停留在1.0時代,表現在:強調了信息應用能力的培養,沒有信息素養的貫穿;強調了信息技術與課程的融合,缺乏信息技術創新的研究;強調了認知規律的研究,缺乏人的發展規律的研究。所以課程中缺乏像人工智能教育、網絡資源建設、STEM教育、移動教育、信息思維等方面的內容,從而造成《現代教育技術》公共課的內容陳舊、重點不突出、無法深度學習等問題。

三、《現代教育技術》公共課教學實踐路徑

(一)改革課程內容,突出教學重點

在教育信息化2.0時代,“互聯網+教育”是教育發展的主旋律,人工智能技術、大數據技術、物聯網技術、AR/VR技術是教育技術的主流技術,信息技術與教育的深度融合與創新是教育改革的主要內容,以此背景為依據,教育技術內容可作如下改革。

第一,在技術方面,重點體現《現代教育技術》的創新發展。《現代教育技術》具有典型的時代特色,其內涵和外延隨著時代的發展有一個不斷豐富和更迭的過程[2]。20世紀20年代,幻燈、投影的代入,開始了中國的電化教育研究;80年代,投影、電視、錄音的普及推動了國家以“運用現代教育媒體并與傳統教育媒體恰當結合,以實現教育最優化”[3]的電化教育的迅速發展,課程內容以電教設備的使用和投影教材的制作為主;20世紀 90年代初由于計算機的推廣應用,開啟了信息化教育,電化教育也逐漸更名為教育技術。在教育信息化1.0時期,《現代教育技術》公共課中的媒體技術以多媒體、網絡為主,主要教育理念是通過信息技術與課程整合優化課堂教學。現在,教育信息化進入2.0時期,《現代教育技術》公共課的內涵和外延必然有所豐富和更迭。面對多媒體技術、網絡技術、人工智能技術、物聯網技術、云技術的創新發展,《現代教育技術》公共課的內容應重點反映代表上述技術的教育應用,即電子白板、智慧教室、VR應用、微課制作、網絡教育平臺的運用、SPOC教育、智能教育理論等。

第二,在信息化資源處理上,重視課件制作能力,簡化軟件操作技術。在教育信息化大背景下,制作課件是教師應具備的一項基本技能,所以教學中會花一定的時間培養學生的課件制作能力。那么,如何培養呢?目前部分教學仍關注軟件的操作技術,而忽略了課件的效果。例如,PPT是教學中最常用的,幾乎所有教材中都有這部分內容,但在大多數教材中仍以PPT的操作技術為主,包括文字、圖片、動畫、視頻、表格等各種處理方法。實際上這些內容在計算機基礎課中已經學過,它不應該是《現代教育技術》公共課的教學重點,教育技術教學更應該關注課件選題的合理性、課件中信息傳播的效果,表現教育內容的邏輯性,以及課件與學科教學整體設計的融合性。因為教育信息化的目的是優化教學效果,而不是關注技術本身。

第三,在理論基礎方面,重視系統理論的核心思想。系統理論認為世界上任何事物都可以看成一個系統,系統是由要素構成的,各要素之間是相互聯系的,系統功能的整體發揮不僅取決于各要素的功能,還取決于各要素之間的相互聯系[4]。用系統方法分析教育中的技術,有助于人們正確處理教育與技術的關系。例如,課堂就是一個系統,它是由學生、教師、教育內容、教育方法、教育媒體等多個要素構成。課堂的教學效果并不單純取決于“技術”,只有技術的使用與教育目標、教育內容、學生等要素相適應時,才能提高教學質量。由此看來,當學生把握住系統理論的基本思想和基本方法時,就能充分理解當下教育與技術的關系,可以從思想上杜絕為“技術”而“技術”的教育現象,實現技術與教育的實質性深度融合,這在教育信息化2.0時代具有重要意義。

第四,在教學設計上,重點體現智能創新發展模式。在《現代教育技術》教材中,教學設計大多包含教學設計的定義、一般模式、要素分析等內容。實際上,學生在先修的《教育學》和一些教法課中已經學過這部分內容。所以,這部分內容雖然很重要,但沒必要重點學習。相反,以反映新技術、新思想為特點的《現代教育技術》公共課更應該重視先進理念指導下的教學設計,如網絡協作教學設計、SPOC教學設計、STEM教學設計、智慧課堂設計等各種典型的信息化教學設計的創新特色。

(二)以任務驅動構建《現代教育技術》公共課與學前教育專業的深度融合

筆者多年教學發現,《現代教育技術》公共課在培養師范生信息化教學能力上常常會存在以下問題:學生雖然學習了技術,但并不知道把它如何應用到自己的學科中,雖然具有使用信息技術的意識,卻不知道何時、何地用。這說明學生缺乏將技術與學科教學深度融合的能力。在技術與學科教學的深度融合中,技術使用并非目的,目的是利用技術解決教學中諸如形成認知、加深理解、自主探究、創設環境、提高效率等實際問題,這些問題均是教師在教學崗位上面對的具體任務。所以,培養師范生的技術與學科教學的融合能力需要從教師的崗位需求出發,聯系各學科具體的教學任務。為此,可以在學前教育專業的《現代教育技術》公共課中做如下教學:首先充分研究《現代教育技術》公共課的技術體系,然后從學前教育專業的崗位需求出發,尋找各項技術與學前教育崗位任務的融合之處,形成典型任務系列,將《現代教育技術》與學前教育深度融合。

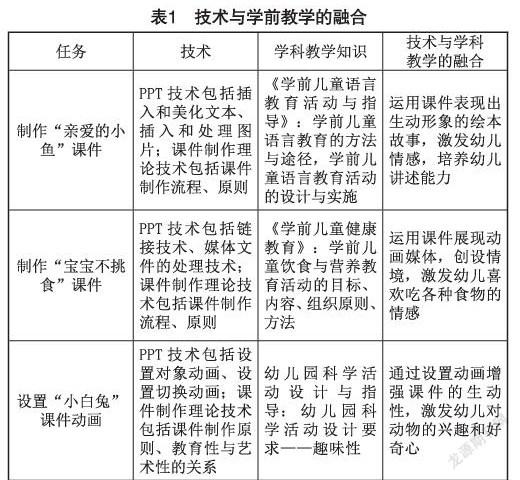

例如,在學習PPT課件制作時,可以設置三個來自幼教崗位的具體教學活動任務:制作“親愛的小魚”課件、制作“寶寶不挑食”課件、設置“小白兔”課件動畫。將PPT課件制作中的文本、圖片、形狀、視頻、音頻、動畫、切換、藝術效果、課件輸出等技術分別融入這三個任務中。這樣,學生在實施任務中既能學到PPT課件制作技術,更能體驗到技術與學前各學科教學的融合方法。具體融合過程見表1。

(三)線上線下相結合,滿足《現代教育技術》的深度學習需要

教育技術是一門綜合性較強的學科,既包括豐富的信息化教育理論知識,又包括各類信息化技能與實踐。其教學的基本任務是:理解《現代教育技術》的含義和理論基礎,形成現代教育技術意識;掌握《現代教育技術》環境的應用方法,掌握數字化資源的處理方法,能制作課件和微課,能以現代教育理論、學習理論等為指導進行信息化教學設計與實施,完成信息化教學評價。實踐證明,單純利用課堂教學,一學期內是不可能高標準地完成上述教學任務的,許多教學內容只能讓學生粗略了解,教學缺乏深度和廣度,無法滿足學生的深度(層)學習需求。

《現代教育技術》公共課的教學對象是大三學生,他們學過計算機基礎課,有一定的信息技術基礎和網絡學習經驗。經過兩年的大學生活和學習后,學生對自己的專業能有較深的認識,對未來發展有一定規劃,具有一定的自主學習意識和能力,掌握一些自主學習方法,并具備一定的抗干擾能力。所以,大三學生具備了網絡自主學習的條件。

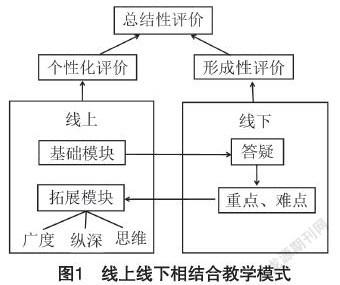

基于上述原因,依據教育信息化2.0的“網絡+”教育理念,可以在智慧職教云平臺構建由基礎模塊和拓展模塊組成的《現代教育技術》網絡教學資源,開展線上線下相混合的教學模式。基礎模塊包括教育技術的基本知識和技能,主要有教育技術的理論基礎、信息化教學理論、軟件的基本操作技術等內容,一般以任務的形式安排在課前線上學習。拓展模塊以能力培養為主,包括課件制作、信息化環境的應用、信息化教學設計等內容,通過廣度拓展、縱深拓展和思維拓展,實現學生的深度學習需求。具體方案:一是信息化教學設計是教育技術綜合應用能力的體現,也是學生形成TPACK[5]能力的重要部分。這部分內容綜合性非常強,是培養學生將前面所學的全部技術與學科知識、教法知識、教育學知識、心理學知識相融合的過程,可以通過線上資源為學生提供探究型、協作型、翻轉教學、移動學習等各種類型的信息化教學觀摩示范,滿足學生的廣度拓展學習需求。二是學生對數字化資源處理與課件制作有濃厚的興趣。其學習需求不僅限于教材,還要學習更復雜的技術。在教育部頒布的《中小學教師信息技術應用能力標準(試行)》中也提出要求,即了解與教學相關的通用軟件及學科軟件的功能及特點,并能熟練應用[6]。熟練應用是知識的遷移過程,屬于深度學習,是一個不斷練習的過程。于是,可以將這些復雜技術的具體實現過程做成微課,用于線上學習,滿足學生的縱深拓展學習需求。三是在線上布置一些項目任務,如讓學生圍繞某一主題創作一個片段教學課件,或制作一個微課,或分析信息化教學設計的合理性,以培養學生分析能力、創作能力,滿足學生的深度思維需要。拓展模塊以任務的形式安排在課后線上學習。線上線下相結合教學模式如圖1所示。

四、結語

《現代教育技術》是一門隨著生產力和科技發展而不斷發展的學科,具有明顯的時代特色。教育信息化2.0大背景既是《現代教育技術》課程改革的時代需要,也是改革的依據。隨著我國教育信息化的深入,《現代教育技術》公共課在教學內容和教學方法上必然會隨之不斷更新和發展,這是由該課程的特點所決定的。

參考文獻:

[1]程海梅.淺議信息技術助力高中政治學科核心素養的培育[J].安徽教育科研,2018(9):87-88.

[2]逯行,曾海軍.虛擬現實:教育技術發展的新篇章——訪中國工程院院士趙沁平教授[J].電化教育研究,2020(1):5-9.

[3]梁育騰,丁學儒.電化教育基礎[M].北京:高等教育出版社,1985.

[4]朱鵬.基于點賦權圖的企業核心能力研究[D].山東大學博士論文,2010.

[5]何克抗.TPACK-美國“教育信息與課程整合”途徑與方法研究的新發展(下)[J].電化教育研究,2012(6):47-56

[6]中華人民共和國教育部.教育部辦公廳關于印發《中小學教師信息技術應用能力標準(試行)》的通知[EB/OL].[2014-05-27].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s6991/201405/t20140528_170123.html.

(責任編輯:張詠梅)