宿州市一次強對流天氣的特征分析及預報檢驗

孟雅婷 張振宇 汪夢瑤 張穎

摘 要:利用常規高空和地面觀測資料、區域自動站資料、多普勒天氣雷達以及數值模式預報產品,從彌補短期預報的不足、提前服務以減輕其造成的災害損失的角度出發,對宿州2021年6月30日一次強對流天氣過程的天氣背景、環境條件及觸發機制進行系統分析。結果表明:此次過程500hPa形勢是蒙古冷渦、東北冷渦的形勢下配合高空淺槽東移,700hpa和850hpa切變線位于宿州北側。強對流天氣發生前大氣層結極不穩定,上干冷下暖濕的垂直空間分布有利于對流不穩定層結的建立。多普勒雷達觀測表明,此過程回波最強強度為66dBz,19∶14出現的陣風鋒、22∶11出現的弓形回波和低層徑向速度大值區與出現大風的區域有很好的對應。ECMWF、NECP等全球模式對大尺度穩定降水落區預報表現較好,但對其中對流天氣組織化描述不足。GRAPES_3KM、華東區域等中尺度模式穩定性不如全球模式,但對對流尺度天氣預報有優勢。

關鍵詞:高空冷渦;切變線;不穩定條件;雷達圖像分析;數值預報檢驗

中圖分類號 P458 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2022)02-0156-05

Abstract: Using conventional high-altitude and ground observation data, regional automatic station data, Doppler weather radar and numerical model forecast products.From the aspects of making up for the short-term forecast and providing services in advance to reduce the disaster losses caused by it,a systematic analysis of the weather background, environmental conditions and triggering mechanism of a severe convective weather process in Suzhou on June 30, 2021.The result shows:The 500hPa situation in this process is the Mongolian cold vortex and the northeast cold vortex, with the high-altitude shallow trough moving east, and the 700hpa and 850hpa shear lines are located on the north side of Suzhou.Combined with the analysis of environmental conditions, it is found that the atmospheric stratification is extremely unstable before the occurrence of strong convective weather, and the vertical spatial distribution of upper dry and cold lower warm and wet is conducive to the establishment of convective unstable stratification. Doppler radar observations show that the strongest echo intensity in this process is 66dBz, the gust front at 19∶14, the bow echo at 22∶11, the low-level radial velocity large value area and the strong wind area are very good. correspond. Comparative analysis of the results of multiple numerical forecasts shows that global models such as ECMWF and NECP perform well in large-scale stable precipitation areas, but the organized description of convective weather is insufficient. Mesoscale models such as GRAPES_3KM and East China are not as stable as global models, but they have advantages for convective-scale weather forecasting.

Key words: High-altitude cold vortex; Shear line; Unstable conditions; Radar image analysis; Numerical prediction test

1 引言

強對流天氣是氣象學上所指的發生突然、移動迅速、天氣劇烈、破壞力極強的災害性天氣,主要有雷雨大風、冰雹、龍卷風、短時強降水等,具有局地性、時間相對集中、破壞性大的特點[1]。強對流天氣由中小尺度系統引發,其特點是水平尺度小、生命史短、破壞力強。隨著社會和經濟的迅速發展,強對流天氣給人民帶來的氣象災害及次生災害也越來越嚴重。宿州市處于黃淮平原南端,近年來強對流天氣頻發,嚴重威脅人民群眾生命財產安全,如何做好強對流天氣的準確預報預警有著重要而現實的意義。

強對流天氣是天氣預報工作的重點和難點,諸多學者針對強對流天氣進行了大量研究。陳小婷[2]等對商洛一次致災性短時強降水天氣的中尺度特征進行分析,總結有益的預報著眼點。董春卿[3]等基于快速循環同化的華北睿圖模式的探空分析場和預報場,總結山西強對流天氣分類指標與判據。本研究利用常規高空和地面觀測資料、區域自動站資料、多普勒天氣雷達以及數值模式預報產品,從天氣背景、環境條件及觸發機制等方面對宿州2021年6月30日一次強對流天氣過程進行系統分析,并對比分析各家數值預報產品,以期得出對此類強對流天氣預報有指導意義的結論。

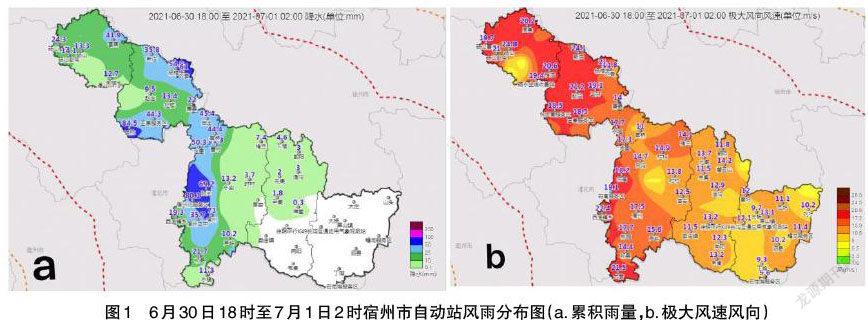

2 強對流天氣實況

2021年6月30日18時至7月1日2時,宿州市部分地區出現了雷雨大風、短時強降水等強對流天氣。該過程自西北向東南先后影響了宿州碭山縣、蕭縣、埇橋區等地。碭山縣東部、蕭縣東部和南部、埇橋區西部出現大雨到暴雨,降水量在25mm以上有34個站點,50mm以上(達到暴雨)有12個站點,最大雨量出現在蕭縣石林(84.5mm),最大1h雨強79.8mm(蕭縣石林)。碭山縣、蕭縣、埇橋區共34個站點出現8級以上大風,8個站點達到9級,碭山站達到10級(24.8m/s),具體見圖1。

本次強對流天氣過程特點是單站風速較大,且部分站點小時雨強較大,部分站點達暴雨標準,屬于災害性天氣,由于前期偏旱,此次過程有效緩解了宿州部分地區的旱情。

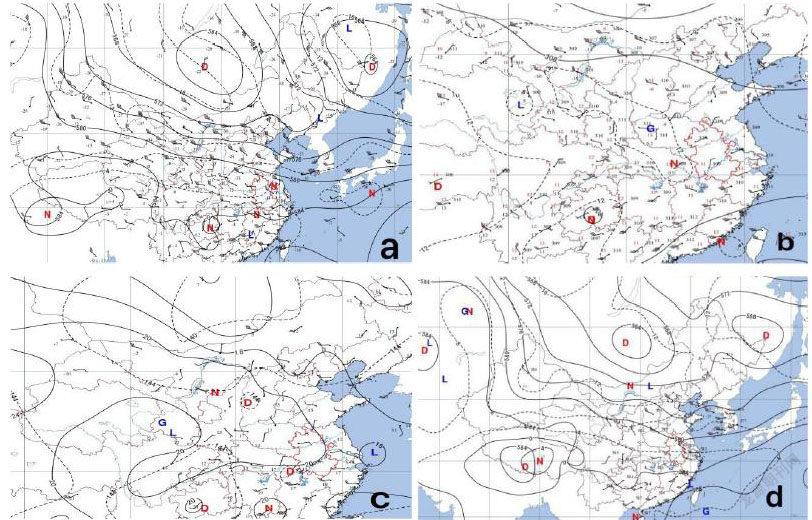

3 大氣環流背景及天氣形勢分析

強對流天氣常發生在有利的大尺度天氣背景下,大尺度天氣背景限定了中小尺度對流天氣系統的強度、時空尺度、演變特征等[1]。圖2是6月30日08時及20時環流形勢,由圖可知,6月30日08時500hpa高度場副熱帶高壓主要控制西太平洋、南海地區,在其北側有弱短波槽活動。蒙古冷渦位于蒙古中部,東北冷渦中心位于黑龍江省東部,高空有淺槽東移。700hpa和850hpa上宿州附近有風向輻合,沿江地區有暖式切變線存在。17時地面圖上,宿州處低壓帶,受弱的低壓倒槽的影響。20時宿州500hpa轉為受淺槽控制,700hpa偏北氣流加強,黃淮地區有冷中心存在;850hpa為弱暖脊控制,有偏南氣流控制,且強度增強,風速8m/s,輸送暖濕氣流。700hpa和850hpa宿州北側均有切變存在。高空的干冷空氣堆積在低層的暖濕氣流之上,“上干冷下暖濕”,呈現層結不穩定特征,有利于強對流天氣的發生和發展。

4 單站探空和物理量場分析

6月26—29日宿州市地面氣溫偏高均超過34℃,高溫為降水的發生提供了一定的熱量聚集,為熱能轉化為動能提供強有力的支撐。從徐州站探空資料分析,有利于強對流的發生的環境條件:(1)30日08時,ΔT(850-500)為25℃,不存在逆溫,自由對流高度(LFC)在3km以下,且中高層較干,低層較濕,0~3km、0~6km的垂直風切邊較小,抬升凝結高度較低;(2)有強的對流有效位能,30日08時至20時CAPE值由875.5增至1880.6J/kg,且CAPE區域呈狹長形狀,該形狀為短時強降水T-lnp圖的典型形式;SI指數-0.92變為-2.38,LI由-2.05變為-4.29,K指數由28.4增至40.3,表明對流層中低層存在熱力不穩定層結,且大氣層結不穩定條件明顯增強;(3)整個溫濕層結曲線形成向上開口的喇叭口形狀,這種高低空配置下表征大氣層結不穩定,高層冷干氣流疊加在低層暖濕氣流之上,有使層結不穩定度繼續加大的趨勢;(4)30日20時,1000hPa至850hPa風向隨順時針旋轉,有暖平流;850hPa至700hPa逆時針旋轉,低層有暖平流,中層冷平流,也是易形成強對流天氣的典型特征;(5)850hpa到地面比濕均大于14g/kg,500hpa以下相對濕度大,對流層高層有明顯的干空氣層,具有“上干冷、下暖濕”特征。

綜合分析,“上干下濕”“喇叭口”特征,中層存在干層,能量條件較好,有利于雷暴大風天氣出現;高層、低層有濕層,抬升凝結高度較低,可能發生短時強降水;但0℃層較高(5km),0~6km垂直風切變較小,不利于大冰雹的產生。此次過程的環境條件有利于形成雷暴大風、冰雹等強對流天氣,天氣實況確實也出現了這2種強對流天氣過程。

5 雷達回波演變特征

雷達資料是監測和分析中小尺度系統活動的有效工具,是短期預報的重要工具[4]。徐州雷達觀測的0.5°仰角反射率因子回波時間演變圖(圖4:b、d、f)顯示,6月30日18:00起,碭山北側有強對流回波向東南方向移動,直到次日凌晨2點回波逐漸消散,此過程最大回波強度達66dBz,造成碭山縣、蕭縣以及埇橋區部分地區出現短時強降水、雷雨大風等強對流天氣。通過雷達圖的各種特征分析,此次強對流過程以雷雨大風和短時強降水為主。

從徐州雷達觀測的0.5°仰角速度圖看出,19:08測站南部開始出現方向相反的速度區,由正速度將負速度包圍。19:14基本反射率圖上可以看到1條陣風鋒,此時碭山縣境內有8個站點瞬時風速達7級,隨后19:17碭山本站出現10級陣風。22:11—22:17埇橋境內有明顯的弓形回波生成且后部有弱回波通道,表明存在強的下沉后側入流急流,它可向下沉氣流提供干燥的和高動量的空氣,通過垂直的動量下傳和增加的雨水蒸發,達到增加地面附近出流的強度。弓形回波指示了災害性短時大風的區域和風暴進一步運動趨勢。從22:11速度圖可以看出,弓形回波后部區域出現大風速區,與實況有很好的對應。此次過程中,出現大風與強降水的時段與雷達回波都有很好的對應。

6 數值預報檢驗對比及思考

此次過程降水最強時段是30日20—23時,降水性質主要是對流性降水。通過模式預報與實況對比發現(圖5),全球模式對于此次過程預報效果較差,ECMWF、NECP_GFS對于此次過程降水量以及陣風的預報也偏小,落區基本正確;GRAPES基本沒有預報出此次降水。像中尺度模式:GRAEPS_MESO、GRAEPS_3KM和華東模式對50mm以上強降水有較好反應,但預報的落區范圍較大,與實際有所偏差。絕大多數數值預報模式對穩定性降水的模擬能力優于對流性降水,對流越強烈,模式的模擬能力越弱,效果越差。綜合來看全球模式對大尺度穩定降水落區表現較好,但對其中對流天氣組織化描述不足,預報量級偏小。中尺度模式穩定性不如全球模式,但對對流尺度天氣預報有優勢。針對此類強對流天氣,數值預報雖可以給短期預報提供較好的指示作用,但不可以過度依賴于數值預報的預報結果。

7 結論

(1)此次過程為蒙古冷渦與東北冷渦形勢下,淺槽東移和低層切變的共同影響產生,中高空的干冷空氣疊加在低層暖濕氣流之上,呈現“上干冷下暖濕”特征,容易導致不穩定能量的積累,進而產生強對流天氣。同時,雷雨大風易發生在切變輻合線的南側。

(2)“上干下濕”“喇叭口”特征,中層存在干層,能量條件較好,有利于雷暴大風天氣出現;高層、低層有濕層,抬升凝結高度較低,有利于出現短時強降水;但0℃層較高(5km以上),0~6km垂直風切變較小,不利于大冰雹的產生。

(3)過程期間陣風鋒后側以及弓形回波后部的弱回波通道是災害性短時大風發生的區域,同時向反射率梯度大的區域移動。

(4)數值預報產品對不穩定降水預報效果較差。針對此類強對流天氣,不可以過度依賴于數值預報結果。全球模式對大尺度穩定降水落區表現較好,但對其中對流天氣組織化描述不足,預報量級偏小。中尺度模式穩定性不如全球模式,但對對流尺度天氣預報有優勢。

參考文獻

[1]王伏村,李耀輝,牛金龍,等.甘肅河西走廊兩次強對流天氣對比分析[J].氣象,2008,34(1):48-53.

[2]陳小婷,彭力,鄒長艷,等.商洛一次致災短時強降水中尺度特征及預報預警分析[J].陜西氣象,2021(2):1-8.

[3]董春卿,武永利,郭媛媛,等.山西強對流天氣分類指標與判據的應用[J].干旱氣象,2021,39(2):345-355.

[4]俞小鼎,搖秀萍,熊延南,等.多普勒雷達遠離與業務應用[M].北京:氣象出版社,2006.

(責編:王慧晴)