聯·構·析·診:元認知知識的教學模型與實施策略

邵文鴻

【摘 要】元認知知識是關于一般認知的知識,它不是學科知識,而是如何學習學科知識的知識。這類知識的教學應遵循“為思考而教”的理念,讓學生學習如何形成意義組織結構的列提綱、畫關系圖等組織策略,讓學生學習如何增加新信息意義的釋義、總結等精加工策略,讓學生學習如何選擇“工具”認知學習任務的知識,讓學生學習如何監測學習狀態的“計劃—監控—調節”的元認知策略。在教學過程中,教師應引導學生邏輯關聯信息、指導學生高效理解內容、教導學生實時監控過程,以促進學生材料組織方式、信息加工策略、自我反思意識等元認知知識的形成。

【關鍵詞】元認知知識 聯結 建構 分析 診斷

元認知知識是一個比較復雜的知識系統,尤其是其中的組織策略、精加工策略、關于認知任務的知識以及元認知策略,它們就好像是學習者認識客觀世界的金鑰匙。學生何時用、如何用、為何用這些鑰匙需要他們具有良好的自我效能意識、自我監控調節能力以及較為全面的認知策略,并且還需要他們對事實性知識、概念性知識、程序性知識有著充分的辨析和理解。所以,對于元認知知識的教學,我們直接告知學生是沒有意義的,要讓他們以特定的知識或任務為載體,在活動體驗中習得相應的元認知素養。

一、教學特征

1. 特定性

不同的元認知知識適用于特定的學習目標與學生類型,即教學過程要具體問題具體分析。不同的學習目標,教師要教會學生運用不同的元認知知識;同一個學習策略,有可能比較適合初三的學生而不適合初一的學生。所以,元認知知識的教學既要考慮學生的發展水平,又要結合具體學習策略的功能。

2. 加工性

元認知知識是一種學生如何學習的方法與策略的知識。元認知知識的教學一般會表現為讓學生利用元認知知識對學習材料進行高度的心理加工,比如,讓學生給學習內容寫提要、向同伴提問、將筆記列成提綱、圖解知識要點之間的關系等。學生在一系列的心理加工過程中,學會應用元認知知識。

3. 啟發性

學生能否學會思考自己的思維過程并應用具體的學習策略,關鍵在于教師能否在特定的知識或任務情境中啟發、引導他們進行積極的思維加工。教師的啟發即是給學生更多的思考、質疑、激勵和提示等。

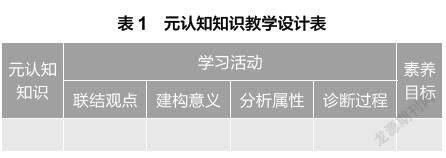

二、表單設計:從知識到方略

根據元認知知識教學的設計理念與特征,我們可以把它轉化為一個教學設計表(如表1)。學生如何獲得一系列的元認知知識并能應用到具體的學科知識(事實性知識、概念性知識以及程序性知識)的學習過程中,需要經歷諸如聯結觀點組織、建構意義加工、分析屬性認知、診斷過程調控這樣一系列的學習活動。元認知知識教學的主要目的是讓學生在學學科知識的過程中學習并運用元認知知識,實現其從靜態知識到動態方略的轉變。教師在教學設計時,可以根據表1的思路框架進行學習活動與教學目標的設計。

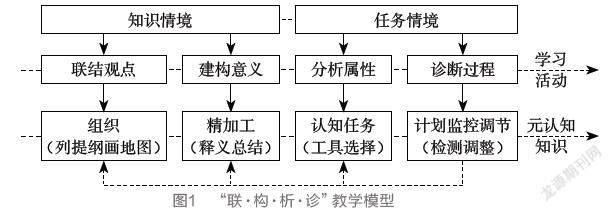

三、教學模型:聯結·建構·分析·診斷

元認知知識的教學要經歷聯結、建構、分析和診斷等活動環節。聯結即學生擷取知識載體中的重要觀點或關鍵細節進行佐證或關聯,以此形成意義組織結構,學習列提綱、畫關系圖等組織策略;建構即學生運用已有的圖式和背景性知識使新信息合理化,以此增加新信息的意義,學習釋義、總結等精加工策略;分析即學生基于任務知識屬性的判斷,“搜索”到對應的認知工具予以解決,學習關于認知任務的知識;診斷即學生在學習知識或解決任務的過程中不斷地進行效果監控,合理調整所制定的解決計劃和手段,學習“計劃—監控—調節”的元認知策略。值得說明的是,由于元認知策略總是和認知策略共同起作用,所以學生的“診斷”活動更多是融合在“聯結”“建構”與“分析”活動中,較少表現為一個獨立的學習活動。元認知知識的教學模型如圖1所示。

案例:語文九年級上冊《酬樂天揚州初逢席上見贈》元認知知識的教學活動。

元認知知識:畫關系圖的組織策略、釋義的精加工策略、關于認知任務的知識以及“計劃—監控—調節”的元認知策略。

教學目標:學生通過“畫情感坐標圖”“品字詞析手法”“對比閱讀分析”和“對話鑒賞解說”等學習活動,逐漸領悟并運用畫關系圖、釋義、認識認知任務以及調控學習過程的元認知知識,逐步習得學會學習的能力與素養。

四個教學活動如下:

(1)表現詩歌情感脈絡—用坐標圖像。在學生初讀全詩后,四人為一個學習小組,以情感為縱坐標、詩句為橫坐標,畫圖梳理詩歌四聯的情感曲線,總體把握詩人的情緒波動。

(2)讀懂詩人內心世界—用煉字意象。學生通過“凄涼地”“棄置身”感受到詩人被貶多年的凄涼、心酸;通過“懷舊”“聞笛賦”“爛柯人”感受到物是人非的悲痛、悵惘;通過“沉舟”“病樹”“千帆”“萬木”對比感受到詩人內心的振奮、激昂;通過“長精神”感受到詩人的共勉、豪邁。

(3)析出詩人豁達情懷—用白詩所達。教師拋出“劉禹錫為什么會以詩答謝白居易?白居易究竟寫下了什么”的問題,學生讀白居易的《醉贈劉二十八使君》,通過對比,讀出白居易對劉禹錫的贊美、同情和憐憫,反襯出劉禹錫的樂觀情懷以及對友人的勉勵、勸慰。

(4)調控自身學習狀態—用解說體悟。在前三個學習活動中,學生把“情感走勢圖”與詩句意境對比、用煉字用典解說詩人內心、用白居易的詩對比深悟劉禹錫的豪邁精神與達觀態度。

案例中的“畫坐標圖”“煉字意象”“對比閱讀”“解說體悟”既是學習“工具”又是學習目標。

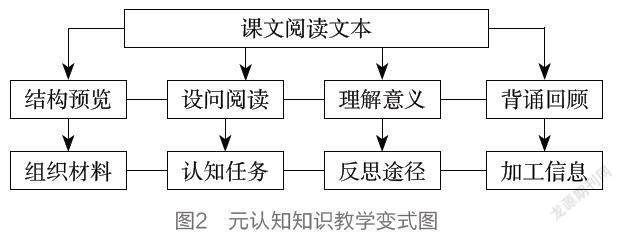

四、教學變式:預覽·設問·誦讀

以上教學模型并不是固化的。特別是對于英語和語文的課文閱讀教學來說,其間滲透著豐富的元認知知識。在教學過程中想讓學生既能學到學科知識,又能掌握那些幫助他們學到學科知識的元認知知識,我們可以結合“聯·構·析·診”的教學模型、根據學習內容的性質進行合理的轉化(如圖2)。圖2中的“結構預覽”“設問閱讀”“理解意義”“背誦回顧”這些學習活動與“聯·構·析·診”教學模型中的學習活動一樣,具有培養學生元認知知識的功能。

五、教學策略

1. 引導學生邏輯關聯信息,形成組織材料的能力

研究表明,儲存在長時記憶中的信息一般都是以“結構”的形式存在的。教師在教學過程中,要引導學生把“雜亂”的信息進行意義關聯。如何關聯信息以促進學生組織策略能力的提升呢?我們建議學生列提綱—以簡要的語句寫下主要和次要觀點、作關系圖—圖解各種觀點是如何聯系的。比如,在分析“中東地區長期以來動蕩不安”的原因時,教師可引導學生從地理、歷史和現實等多個相互關聯的視角進行分析:地理視角,一方面從中東地區的戰略位置,另一方面從中東地區水、石油等資源進行分析;歷史角度,主要從中東地區的領土爭奪、宗教信仰、文化傳統、民族矛盾等方面分析;現實角度,主要從當前大國操控和內部權益爭奪進行分析。這樣就把各個原因進行了系統的構建。

2. 指導學生高效理解內容,掌握加工知識的策略

學生能否高效理解所學習的內容取決于他們編碼信息的方式。在教學過程中,教師應指導學生掌握一些基本的精加工知識的策略,如關鍵詞法、利用背景知識法、聯系實際生活法等。特別是對于比較復雜的課文學習,“寫提綱、說出大意、總結、用自己的話做筆記、建立類比、解釋、提問與答疑”等加工策略就顯得尤為重要。比如,語文九年級上冊《懷疑與學問》是一篇議論性的文章,學生閱讀課文時對其寫作思路的把握存在一定困難。在教學中,教師指導學生摘取每個段落的中心句,重組形成文章的提綱,閱讀就變得簡單了,而這也是讀論述類文章的好方法。

3. 教導學生實時調控過程,學會檢查學習的狀態

學習的過程是一個不斷計劃、監控和調節的過程。在教學過程中,教師要教導學生去計劃認知—設置子目標、瀏覽與設疑等;監控認知—自我測查、自我提問、集中注意等;調節認知—調整學習進度、重新學習、復查等。比如,在隋朝大運河概況的教學中,教師要求學生準確掌握大運河中心、起止點、分段、溝通的水系等內容。學生可以通過查看隋朝大運河示意圖,學習相關知識,然后填寫類似的空白圖以檢查自己的掌握情況。學生若不能準確填寫,則需繼續閱讀原圖;若能準確填寫,則可以在教師的引導下自繪隋朝大運河示意圖。

六、檢驗評價

1. 你是如何聯系的—檢測學生的組織方式

學生獲得的信息越無序、越碎片化,就越表明他們組織知識的策略不多、能力不夠。在英語或語文閱讀教學過程中,學生如果能以關聯的方式呈現材料的要點和細節;在化學概念教學過程中,學生如果能將“概念多”“隸屬關系復雜”的知識塊用“概念圖”的方式直觀地呈現出來,就足以表明他們具備了組織知識框架的能力。比如,在語文七年級下冊《河中石獸》的閱讀教學中,學生通過求同比異,圖解文本,關注寺僧、講學家和老河兵三者尋找石獸的地點、依據、結果的異同,發現寺僧只關注到水流對石獸的影響,講學家關注到了水流和石性,而老河兵因為有豐富的實踐經驗,關注到了水流、石性、沙子三者之間的關系,從而得出結論:事物具有復雜性,要多角度地看待問題,實踐出真知。學生的“求同比異、圖解文本、歸納結論”都是組織知識關系的方式。

2. 你是如何編碼的—考察學生的加工能力

為考察學生的信息加工能力,教師在教學過程中可以讓學生將學習內容的核心觀點用自己的語言描述,讓學生對特定的疑難問題作出自己的解釋。學生回答的質量可以直接反映他們的精加工能力。比如,在英語八年級下冊Unit 3 Could you please clean your room? 這一單元閱讀教學中,它的主題是學生是否應該做家務。在第二封信件里,它強調的是做家務不僅能培養孩子的獨立性,也能幫助他們理解公平性。為檢驗學生是否真正理解公平性這一抽象概念,教師可提問:Do you think it is fair for your family to do chores? Can you give us one example?有學生回答:I think it is fair for my family to do chores. For example, my mother always cooks dinner for us and my father? washes the dishes.As for me, I will help mop the tables and throw the rubbish.這樣的回答可以看出學生對知識和經驗的解釋與加工能力—真正理解了“公平”的意義及其在新語境中的運用。

3. 你是如何思考的—評價學生的思維過程

對于比較復雜的知識學習或非良構問題的解決,在平時的課堂教學過程中,教師應多讓學生“講一講”思路、“評一評”方案或“做一做”示范。學生在講、評、做的過程中,會顯現出他們認知知識或任務的思維方式,也能充分反映他們的元認知能力。比如,在英語七年級下冊Unit 9 An interesting job這一閱讀課中,教師引導學生對標題進行質疑:Do you think An interesting job is a good title?If not,can you give your own title?學生對此展開討論,發表各種見解,并給出自己的理由。第一位學生認為文章主要寫工作的困難,因此題目的重點應在困難上;第二位學生從文章的整體出發,認為文章討論了兩個方面,因此需要把題目補充得更完整;第三位學生結合工作的特點提出假設。三位學生都有自己的邏輯,展現了各自的思維方式,體現了對復雜問題的認知水平。

七、教學結論:為思考而教

1. 在學科知識的學習中學會元認知知識

學科知識的教學需要運用元認知知識,元認知知識的教學應以學科知識為載體,二者相輔相成、相互作用。在我們日常的課堂教學中并不缺少元認知知識的表現,但問題在于,很少有教師有目的地教學生學元認知知識、學會如何學習。所以,學生在學學科知識的時候,教師應有意識地教會他們如何復述、如何總結、如何做筆記、如何使用認知工具(概念圖等)、如何調控自己的學習等一系列元認知知識。學生只有會用元認知知識,他們的學科知識學習才會變得輕松而高效。

2. 元認知知識的教學應為思考而教

元認知知識是一種思維加工的形態,它告訴學習者如何思考、如何把學習變為可操作的行為。那么,元認知知識的教學應直指培養學生的思考力。比如,在“探索確定位置的方法”的教學中,如何探索確定位置的方法是元認知知識,它需要學生消除模糊描述物體位置的方法,走向數學化的準確描述。這必然要引發學生的實驗體驗、舉一反三以及從特殊到一般的歸納思考活動。在這種“幾何直觀思考”活動中深層次培養學生的學科思維,反過來也能促成學生元認知知識的經驗積累。

本文系2019年浙江省教育科學規劃課題“初中學科‘素養態’教學設計與實踐研究”(課題編號:2019SC048)的部分研究成果。

(作者單位:浙江省杭州市富陽區永興學校初中部)

責任編輯:趙繼瑩