互聯網思維下的德化白瓷陶瓷設計探究

葉臻臻

(作者單位:華僑大學)

互聯網思維是基于互聯網自誕生一來不斷進化和積累而來的思維方式。近年來,越來越多的企業和研究者將關注的重點從產品革新、技術改進、服務轉向獨特永續的商業模式上,商業模式的創新成為了傳統企業再造的重要研究方向。對于傳統德化白瓷的轉型而言,互聯網思維的幫助主要集中于永續商業模式的構建和產品設計方向的指導。本文意圖將互聯網思維運用到德化白瓷設計中,提出基于互聯網思維的陶瓷產品設計策略,以期望為德化白瓷的轉型與發展提供借鑒。

一、德化白瓷的發展現狀

德化陶瓷源遠流長,以擅長燒紙白瓷和瓷雕聞名于世界,德化窯以數量多、分布廣、規模大成為了中國“民窯”的代表。德化白瓷雖然在藝術造詣上有不輸他人的底氣,但當下陶瓷產品市場中,在眾多的走量訂單和稀少的精品訂單中,能夠明顯感覺到德化白瓷難以躋身高端市場。鄭振隆認為德化陶瓷的發展最為主要的是挖掘千年文化歷史,積極融入“一帶一路”加強境外傳播設施和平臺,促進德化陶瓷健康發展。張晨凝與郭鵬飛從品牌與人才的角度對德化陶瓷業進行分析,認為德化陶瓷文化創意營銷離不開人才引進和品牌樹立 。對于德化白瓷業來說,其歷史任務不僅是創造經濟效益,同時也肩負文化輸出的責任。

德化白瓷由于對文化內涵、產品設計和人才管理的忽視,導致了德化白瓷難以向高端轉型。德化白瓷的傾向走量訂單,導致產品研發前端許多設計活動,如客群分析、文化研究等活動遭到時間壓縮或削減,因此德化白瓷的產品表現長時間處于原地踏步的處境。習慣簡單生產和運營的德化白瓷,目標單一且固化的生產模式造成了人才結構出現較大的年齡斷層以及高素質人才的緊缺。

隨著互聯網的不斷發展,積累的知識經驗不斷涌現,互聯網思維和傳統企業結合成為必然趨勢。基于互聯網思維的應用實踐已經在很多領域中被廣泛運用,如政府治理、教學策略、信息服務等領域中運用互聯網思維。如何通過思維指導,將互聯網思維與傳統陶瓷企業進行融合,為傳統德化白瓷業高端轉型尋求可行路徑是本文探索的重點。

二、互聯網思維的主要內容

互聯網思維不是隨著互聯網誕生而來的,而是因為互聯網的出現和發展,這些思維得以集中性爆發。互聯網思維的定義是:在互聯網對日常生活和商業活動影響力不斷加大的背景下,企業對用戶、產品、營銷和創新,甚至是價值鏈、生態系統重新審視的思維方式。基于此互聯網思維有以下特點:

(一)基于用戶核心對各個環節進行指導

在互聯網領域中用戶體驗被著重強調,即在價值鏈的各個環節以用戶體驗為核心思考問題。企業主要通過分析用戶的需求、體驗,給予用戶參與互動的機會并在各個環節以此作為指引,使產品成為讓用戶滿意的產品。用戶思維強調企業與用戶的參與互動,通過互動反饋指導設計方向與問題的解決。在傳統的陶瓷企業中,工匠或企業更關注的是技藝或經濟效益,忽視了用戶的需求,用戶也缺乏產品反饋的渠道。互聯網的用戶思維,可讓企業在互動中不斷得到體驗反饋和需求方向。

(二)基于快速試錯的迭代更新

快速試錯的互聯網思維為產品迭代更新培養汲取快速經驗的土壤。企業通過眾包協作、社會化媒體等方式,運用這種方便、快捷的方式與市場進行對話,獲得產品反饋、市場動向進行商業籌劃從而獲取優勢。擁有迭代思維的陶瓷企業,短期經濟效益被弱化,以一種更長遠、目的性的方式來對待產品研發,進行快速試錯積累經驗獲得迭代優勢。

(三)基于互聯網的跨界合作

互聯網發展帶來的跨界現象,使很多產業的邊界變得模糊,跨界交流更加容易實現。開放聯通的互聯網在快速迭代信息的同時也匯聚了不同領域的大量信息。在陶瓷設計領域,跨界思維的引入提供了一種全新的思維模式,即打破既有方法,廣泛的借鑒,回歸本質找到規則和趨勢下的原理,最終尋找到適合當下且有效的解決方案。

(四)基于互聯網的多元開放性

互聯網信息的高速傳播和極強的多向互動性,極大縮短了人與信息之間的距離。研究證明,企業的動態能力和運作能力能夠增加企業產品的創新,而二者的構建取決于知識獲取和交流。距離地縮短,也提供了通力協作的可能。

三、德化白瓷的互聯網思維實踐應用

互聯網思維指導的傳統企業轉型,是一項系統工程,并非表面使用互聯網相關技術或媒介這么簡單,擁有系統的互聯網思維的方向指導,才是轉型的制勝關鍵。因此,本文借助于互聯網思維中以用戶為中心的迭代思維、跨界思維、多項互動性,依托校企合作的課題特有及時性與真實性,采用行動研究法參與到德化白瓷的產品研發活動中,以期解決其面臨的實際問題。

(一)運用迭代思維實現用戶需求定位與產品創新

迭代的過程是一種創新的過程,充滿著量變和質變。迭代思維的核心是快速試錯,以用戶為核心,不斷試錯,在持續迭代中積累與創造。首先,迭代強調以用戶為中心設計模式,需在設計前端突出用戶本位的價值理念。其次,迭代思維要求瓷業走出舒適圈,不斷進行設計積累和研究。設計出成熟、富有文化底蘊的作品,必定有足夠多的設計儲備的經驗支撐。另一方面,對于德化白瓷而言,善用迭代思維達到創新是整個轉型過程中最為重要的一步。通過在產品構建活動中逐步明晰需求的遞進式迭代彌補調研內容的不足,以此減少經濟效益指標增速放緩帶來的風險。

基于以上認識,在產品研發活動中通過與陶瓷企業的討論后制定了相應的計劃:第一,將與合作的產品套數增加,為產品迭代打下數量的基礎。第二,縮短產品的設計周期將重心轉移至文化主題和用戶的調研中,通過對用戶與文化信息的深挖夯實設計的基礎。第三,增加與瓷企討論的時間。通過頻繁的信息交流獲取反饋,縮短磨合期的同時修正雙方認識上的差異。基于以上制定的計劃,加速了德化白瓷企業初步形成了以用戶為核心的設計機制。

在迭代思維的引導下,用戶的主體得到了充分的體現,瓷企可在頻繁的信息反饋中逐漸定位到目標用戶的設計、文化需求。準備階段,由研究者與瓷企共同制定設計周期與產品套數,通過遴選方式組建專題設計小組。實施階段,闡明瓷企和專題組的共同目標和設計方向后,組員依此進行主題文化和用戶背景的調研活動,逐步完成文化元素定位、設計意向和用戶畫像。設計討論階段,通過定期與瓷企決策、設計、生產人員的討論交流,研究者和瓷企從中驗證用戶畫像是否可靠以及文化元素、設計意向是否符合生產落地等內容 ,不斷迭代各自的認知思維模式。在設計呈現于驗證階段,專題設計組依照瓷企反饋和階段性研究內容進行陶瓷產品的設計,之后交付瓷企決策團隊進行產品落地生產與銷售,最終由研究者與瓷企決策者共同對市場反應結果進行測評,總結經驗和不足指導下一套產品的研發活動。綜上,德化白瓷業在不斷迭代的基礎上與用戶進行互動能夠獲得正確的用戶需求定位,并依次進行具有明確方向、可行的產品創新。

(二)培養跨界思維積累創新經驗

跨界,主要是指個人、組織或事件,在橫向上是對于不同元素、學科、專業、組織、行業、領域、界別和文化的交叉、跨越、重組與合作。通過實地考察和梳理可以發現,目前德化白瓷業的運營模式主要有三類,見表1。

從簡介能夠看到,除了少量瓷廠有主動聯系外部的活動,更多是秉持已有的工藝技術、人力資源,進行商業運作。德化白瓷需要采用聘用跨界人才或尋找跨界“外腦”等手段打破傳統思維繭房,依此解決創新發展上的困難。因此,在本次專題設計小組的人員結構中拓寬了專業范圍,不局限于陶瓷設計,服務設計、景觀規劃等專業人才也招攬進專題小組,期望通過跨界交流突破傳統陶瓷設計視域。除人員跨界外也包括工具,除了采用設計草圖手繪的形式以及常用的建模軟件,還采用了建筑領域的參數化建模,期望在線上線下多個軟件中歸納出較成熟的設計流程。

在發展籌劃中,跨界人才介入他界所用的視角、方法與本界的思維結合有利于解決發展困境。在研發活動中,在前端設計中引入方向不同的人才,參與設計籌劃,運用不同專業的視域拓展設計的格局或是對創新概念的技術落地提供可行性指導。在他界與本界的結合中,各領域的經驗得到了交流,通過不斷“對話”更為綜合經驗產生依此夯實進行創新設計活動的基礎。在這一階段,本次行動的目標主要是收集不同視角對傳統陶瓷設計的看法,通過梳理歸納出陶瓷設計之后的可發展方向。在設計實踐中,跨界的設計手段、工具能夠避免單一枯燥的設計模式帶來的思維定式的影響并提升基礎設計的工作效率。在這個階段,通過對比不同手段、工具的呈現效果、工作效率,總結出新陶瓷設計的設計生產模式。綜上,采用跨界思維進行的生產模式在產品創新上具有顯著的成效,并解決了設計發展的路徑問題。

(三)基于多向互動性主動籌劃通力協作

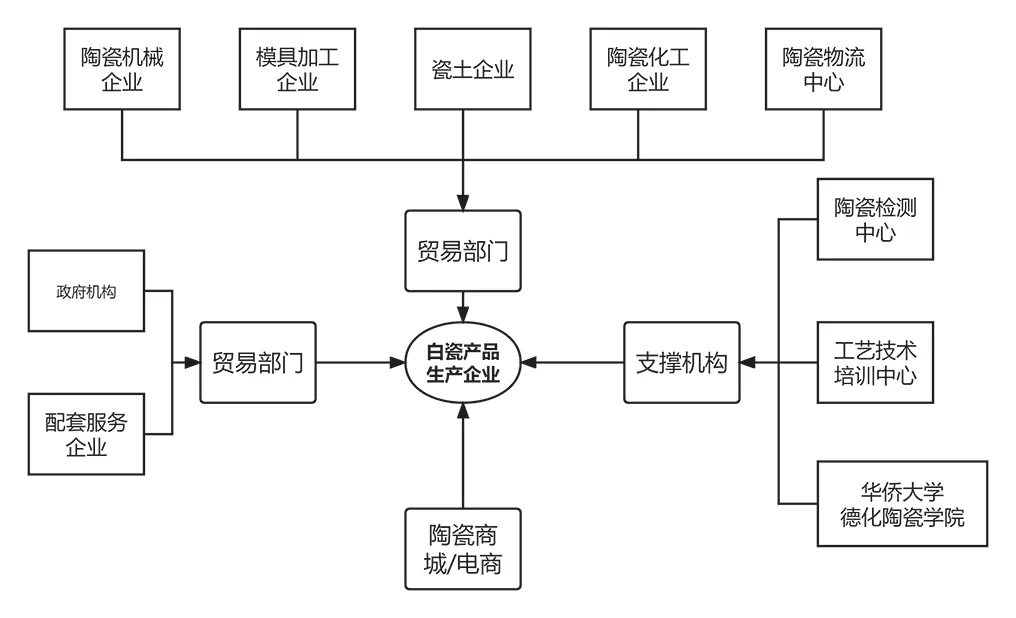

不同于傳統職能分工的組織形態,互聯網思維強調的通力協作,不僅鞏固了不同企業的經濟聯系,更能促進突破自身環境的局限性且訓練綜合和管理能力。德化白瓷業封閉協作轉為主動的社會化協作,這樣的角色轉變滿足轉型所倡導的自主創新的基礎。通過社會化協作與外界直接聯系并相互協作,德化白瓷產品在過程中將隨著社會和環境的發展進行不斷的整合,從而不斷提高德化白瓷業的產品質量。通過實地考察分析,在生產、銷售、工藝技術上德化白瓷已形成了良好的社會化分工、自主配套的生產協作群體,見圖1。

圖1 德化白瓷產業集群協作關系圖

從圖中可知,德化白瓷業中陶瓷產品的設計和文化研究的地位是低于陶瓷產品生產銷售的。因此,在以通力協作為目標的前提下,藝術文化研究相關人員與白瓷業陶瓷工藝師開展了一系列合作,依此拔高文化研究在德化白瓷生產協作中的地位,并增強德化白瓷產品的文化內涵。在這種協作關系中,要求企業和協作單位不分彼此,結合目標所需進行設計生產協作活動。

在陶瓷產品籌備設計階段,文化元素均是有理有據。專題小組的設計人員和白瓷業工藝師所使用的文化元素都是在產品設計前端調研中通過文獻梳理與歸納的方法定位的。這種去除明顯的重心傾向的通力協作模式,給予了優秀傳統文化、新興設計理念發揮作用的空間。從結果上來看,這樣的通力協作給予了封閉的運作模式一個突破窗口,將視角的重心由簡單的生產模式轉移到了綜合性的生產模式,對設計進行了一個靈活性的賦能,有利于建立較為健康永續生產協作模式為德化白瓷業向高端轉型發展建立穩固的基礎。

四、結語

研究表明,互聯網思維的特性對于傳統企業的轉型有很大的促進優勢。通過引入特性進行指導,運用可往健康永續的商業形勢發展。自互聯網伊始積累而來的互聯網思維提供了多種發展路徑的指導,但互聯網經驗是不斷積累,認識是隨著理解不斷向上的,基于當下提出的設計策略必定是歷史性的認識。以此為原則再思考傳統企業轉型,才能更好更精準地達到健康永續的企業轉型目標。