過度教育對勞動者工資收入的影響

邱 雨

(南京財經大學,江蘇 南京 210046)

隨著市場經濟的發展,中國教育事業突飛猛進,使得中國平均受教育水平得到提升,是中國經濟發展的重要引擎。然而,近幾年來,尤其是新冠疫情以來,中國經濟較為低迷,提供的就業崗位較為有限,高校畢業生數量卻年年增高,導致很多高校畢業生畢業后從事的工作與自己學歷不匹配,過度教育現象較為普遍。但是目前中國關于過度教育對勞動者工資的研究相對較少,本文在借鑒國內外文獻的基礎上,對中國過度教育現象及影響因素進行分析,以減少教育資源的浪費,為中國教育事業的發展提供一定的參考。

一、文獻綜述

(一)過度教育現象的理論解釋

最早提出“人力資本”這一觀點的是貝克爾(1964),該觀點受到眾多關注,即個人所擁有的人力資本,包括教育水平、健康狀況、技能等,都對工資收入具有重要的影響。人力資本理論認為,教育和培訓增加了勞動力供給,提高了勞動者的人力資本,但是勞動者在一定時期內沒有匹配到與之教育水平相符的崗位,所以出現了過度教育現象。也有研究表明,短期來看,相對于剛好與工作崗位教育水平匹配的勞動者來說,過度教育勞動者可能是缺乏某一技能,或者說生產力較低。但從長期來看,教育水平高的勞動者會彌補自己能力上的不足,尋找到更加匹配的工作,從而提高勞動者的收入。

也有學者認為隨著科學技術的發展,產品更新迭代的加快,高等教育水平勞動者能力和技能會更加適應這個過程,能夠以更高的效率完成工作。雇傭高等教育水平勞動者能為企業省時省力,創造更多的價值。因此,在同等條件下的勞動者,高等教育水平的勞動者將更加受到企業的歡迎,由此造成了過度教育的狀況發生。另外,在新技術日新月異的背景下,高學歷工人可以得到更加充分的施展,自身的教育人力資本可以更好地轉化為工作技能,這對低教育水平的工人來說會產生一定的擠兌現象,從而使過度教育現象持續存在。

(二)教育錯配與工資關系的研究綜述

相比發達國家,中國對教育錯配的研究起步較晚,但隨著近幾年該現象的愈演愈烈,中國學者關注較為密切。袁玥(2016)、武向榮(2010)研究結果表明,隨著高等教育的擴招,在中國勞動力市場中教育過度現象的存在較為普遍。馬躍(2018)基于ORU模型和VV模型認為,過度教育將會提高勞動者25.08%的回報率,教育水平較低會對勞動者工資產生懲罰效應,不可觀測因素“能力不足”對工資存在顯著的負向影響。胡文馨、毛宇飛(2018)研究發現,過度教育對大學生來說有著明顯的懲罰效應,教育過度的大學生小時工資回報率比恰好匹配的大學生要少10.6%,而教育不足的大學生小時工資率比教育匹配的要多2.5%。江求川(2019)利用CFPS數據研究發現,過度教育現象在中國比較普遍,且勞動者教育程度越高,這種現象就越普遍,教育不足的勞動者獲得一定的工資溢價。馬菲菲(2019)研究發現,在農村勞動力市場上,也存在過度教育現象,對于過度教育的農村戶籍勞動者,企業愿意支付多余的工資收入以保證較高的工作效率。

二、研究設計

(一)數據來源

本文研究的數據來源于中國家庭追蹤調查(CFPS)2018年最新調查數據。被解釋變量是年工資收入的對數(lnwage),指調查對象在工作中得到的年收入總額的對數。為了模型的準確度,剔除了工資缺失樣本以及數據庫中的異常值。解釋變量是勞動者的崗位所需教育年限和過度教育年限。控制變量包括:工作經驗(exp),本文用調查年份減去第一份正規工作開始的時間來代替;年齡(age),年齡主要保留16—65歲之間的樣本;健康(health),非常健康為1、很健康為2、比較健康為3、一般為4、不好為5;工作類型(type),共分8類。各變量描述性統計詳情見表1。

表1 變量描述性統計

對總樣本的教育錯配現狀進行分析。從表2中我們可以看到不管是總樣本還是分樣本,過度教育的比例總是大于教育不足的比例,這和目前的大環境相一致。同時,在農村和城鎮的對比中,可以看到農村人口的過度教育為48.64%,小于城鎮人口52.32%的過度教育。這也從側面反映出城鎮教育資源優于農村教育資源;同時男性過度教育比例為50.72%,高于女性過度教育的比例47.94%,一定程度上也反映出重男輕女現象依然存在。

表2 勞動力教育與工作錯配比較表 (單位:%)

(二)模型設定

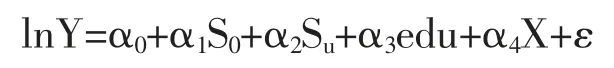

V-V模型是研究教育錯配與工資關系的基本模型,該模型被解釋變量為個體年工資收入的對SOSO數(lnY),同時SuSu該模型吸納了勞動者實際接受的教育年限(educ)等變量。公式:

本文主要是研究過度教育對收入的影響,所以在V-V模型的基礎上修改上述方程得到:

被解釋變量lnwage是取個體年工資收入的對數,主要解釋變量是教育錯配,其中educ代表崗位要求的教育年限;OE是勞動者過度教育年限;X是控制變量,包括其他可能會對勞動者工資收入產生影響的因素,如年齡、性別、工作經驗等;ε是誤差項。

三、估計結果

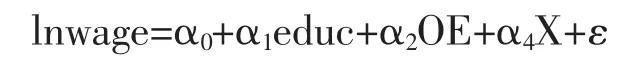

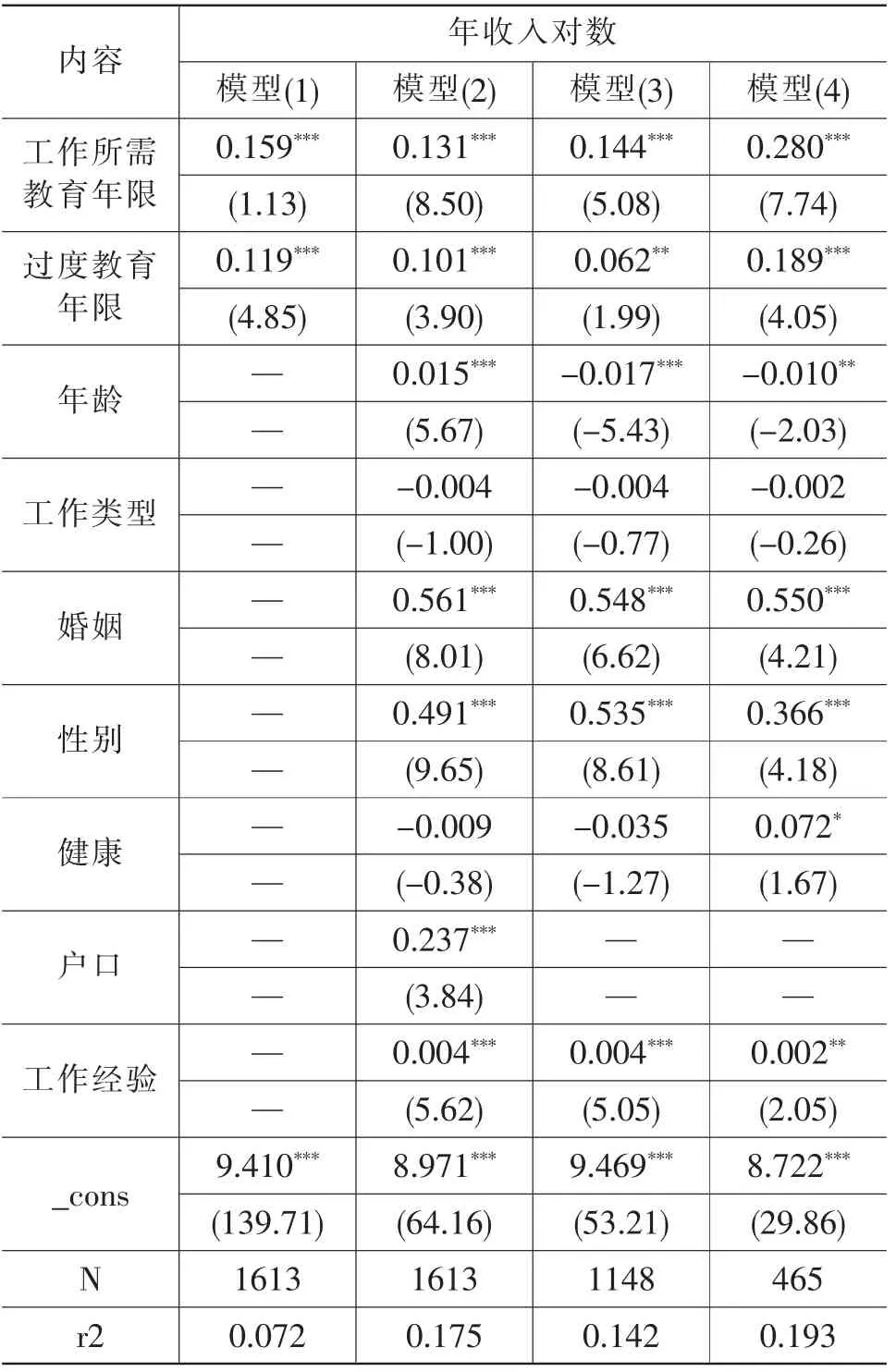

通過對模型的回歸,得出的結果如表3所示,模型(1)模型(2)是加入控制變量前后估計過度教育對勞動者收入的影響,模型(3)模型(4)分別是估計過度教育對農村和城鎮勞動力的收入影響。

(一)過度教育對收入的影響

根據上文的計量模型,勞動者的過度教育的教育收益率如表3所示,共包含了四個模型。在模型(1)中沒有加入控制變量,僅僅考慮與工作所需教育年限匹配和過度教育年限對勞動者工資收入的影響。回歸結果表明,對于與崗位要求的教育年限恰好匹配的勞動者而言教育回報率為15.9%,在1%的水平上顯著。而對于過度教育的勞動者而言,教育回報率為11.9%,且在1%的水平上顯著,表明對于這部分勞動者而言,教育年限每增加一年,勞動者工資收入會增加11.9%。從回歸結果來看,過度教育的回報率比較低。

進一步,我們在模型(2)中加入了控制變量,控制勞動者的個體特征差異,從而使模型解釋力度得到增強。從結果可以看出,除了系數大小發生變化,系數顯著性并未發生變化。對于恰好匹配的勞動者而言教育收益率從15.9%減少到13.1%,過度教育的教育收益率減少到10.1%,兩者均在1%的水平上顯著。同時我們也可以看到控制變量除了工作類型和健康狀況外不顯著,其他控制變量均顯著。這說明勞動者的個人特征、工作特征等因素對于勞動者的收入都有著重要影響。

(二)過度教育對農村和城鎮勞動力的收入影響

由于中國特殊的經濟結構,城鎮和農村地區受教育水平存在很大差異,所以本文對這兩部分樣本進一步分析。如表3結果所示,模型(3)是以農村戶口樣本進行的回歸,模型(4)是以城鎮戶口為樣本進行的回歸。在農村戶口的樣本中,我們可以看出與工作恰好匹配的教育年限、過度教育年限、年齡、婚姻、性別和工作經驗都對收入有著顯著的影響。與工資恰好匹配的教育年限每增加一年,工資可能會增加14.4%,且在1%的水平上顯著;過度教育年限每增加一年,農村勞動力收入可能會增加6.2%,且在5%的水平上顯著。在城鎮勞動力樣本中,除了工作類型外,其他因素均顯著,其中與工作所需教育年限恰好匹配的教育收益率為28%,即教育每增加一年,工資可能會增加28%,且在1%的水平上顯著;過度教育年限教育收益率為18.9%,即過度教育每增加一年,工資可能會增加18.9%,且在1%的水平上顯著。我們亦可以看出無論是工作所需教育年限增加還是過度教育年限增加,城鎮勞動人口的工資系數都要大于農村勞動人口的工資系數,該結果與以往研究大致符合。

表3 過度教育對收入的影響估計

四、研究結論和政策建議

(一)研究結論

本文利用CFPS數據研究勞動者的工資收入影響,剔除無效樣本數據后,通過對樣本進行回歸,得出了以下結論:

1.在中國勞動力市場上,過度教育勞動者占比將近50%,教育匹配者僅為38.77%,說明中國過度教育現象確實很普遍。在分樣本中,農村戶籍勞動力樣本過度教育者占全部勞動者的48.64%,低于城鎮戶籍過度教育占比的52.32%。男性過度教育者占50.72%,女性過度教育者占比為47.94%,稍微低于男性,一定程度上可以反映中國重男輕女現象依然存在,但與以往相比逐漸減輕。

2.無論控不控制其他個人特征,過度教育對工資收入都有著顯著的影響。當未控制個人特征時,過度教育年限每增加一年,勞動者工資收入會增加11.9%;當控制個人特征后,過度教育年限每增加一年,勞動者工資收入會增加10.1%。

3.過度教育對農村和城鎮勞動力的收入均有顯著的影響。過度教育年限每增加一年,農村勞動力工資會增加6.2%,城鎮勞動力工資會增加18.9%。相比與工作所需教育年限恰好匹配者而言,過度教育者的工資有顯著減少,造成收入損失。

(二)政策建議

1.制度方面的對策。由于中國特殊的城鄉二元結構,導致中國城鎮和農村勞動者的教育收益率懸殊。為了資源更好的配置,相關部門必須做好頂層設計,從制度入手,完善就業保障,為勞動者保駕護航,減少束縛勞動力流動的制度障礙。針對農村教育回報率更低問題,相關部門應加大對農村教育的財政投入,為農村戶籍勞動力提供適當的就業指導,提高就業能力。同時,企業也應該建立合理的選人用人制度,要注重勞動者的自身實際技能,而不是以教育水平為標準。

2.高校層面的對策。高校應完善就業指導體系,加強學校與企業的聯系緊密性,這樣一方面可以幫助高校畢業生拓寬就業渠道,更好地提高高校畢業生就業概率。另一方面,也可以為企業輸送他們需要的人才,減少過度教育現象的發生。再者,部分過度教育者教育水平較高,但是實際工作能力偏低,在校接受的理論知識并不能轉化為個人技能運用到實際工作中,造成了教育資源的浪費。所以,高等學校應該及時調整人才培養計劃,注重學生實際技能的提升,鼓勵大學生積極到企業實習,將所學理論知識轉化成個人技能。

3.個人層面的對策。勞動者個人應該對自己有更全面的認識,樹立終身自我學習的觀念,充分發揮自己的才能,減少過度教育現象的發生。同時,也要時刻對勞動力市場保持關注,積極參加就業培訓,及時更新自身技能,不斷積累豐富的工作經驗,以便自己能夠應對快速更迭的勞動力市場。