浙江省國家高水平體育后備人才基地培養現狀、發展困境與路徑優化

朱 賀

(新疆師范大學,新疆 烏魯木齊 830054)

為進一步貫徹落實《體育強國建設綱要》,實施體育后備人才培養精品工程,國家體育總局從2004年開始,以奧運會為周期,在全國開展了“國家高水平體育后備人才基地”認定工作,效果顯著。2020年東京奧運會結束后,新一輪的“基地”認定工作也已開始啟動。守先待后,開來繼往。競技體育后備人才精英培養最重要的是培養效益與質量,浙江省是我國的競技體育大省,也是為數不多的競技體育后備人才培養投入、產出成正比的省,具有較強的研究代表性。基于此,本研究借國家高水平體育后備人才基地評估之機,對浙江省的16所國家高水平體育后備人才基地(以下簡稱“基地”)進行實地調研,從培養現狀、發展困境、路徑優化三個方面進行探討與分析,以期為國家高水平體育后備人才基地的建設提供些許建言。

1 浙江省國家高水平體育后備人才基地培養現狀

1.1 教練員概況

教練員作為施訓主體,對一個項目或一支運動隊的競技能力水平、比賽成績、運動員向上輸送起到關鍵作用 。在新時代競技體育背景下,更要求教練員掌握扎實的知識體系和執教管理能力。本文對浙江省16所基地教練員的數量、學歷、職稱進行的調查顯示,教練員數量方面,根據不同基地開展的項目數量不同,不同基地的教練員數量雖然差異明顯,但各基地教練員與運動員數量比例幾乎在1∶20以內,符合后備人才培養標準。教練員學歷的高低,可以從側面反映出教練員的理論知識儲備。浙江省的16所基地教練員中,擁有本科及本科以上學歷的教練員達到了90%以上,甚至有些基地的教練員擁有本科學歷的人數達到了100%,為浙江省競技體育后備人才培養奠定了堅實的理論培養基礎。教練員的職稱評級反映了其一定的綜合素質,包含其自身技術水平、科研能力、執教年限以及其綜合執教能力。浙江省的16所基地教練員的職稱分布較為平均,職稱結構以中級職稱為主,為浙江省競技體育后備人才培養奠定了實踐培養基礎。

1.2 科研醫務服務概況

科研醫務服務的硬件設施是運動員進行訓練比賽的基本條件和保障。浙江省的16所基地均擁有獨立的科研醫務室以及配套設施,主要包括全套形態測試儀、體成分分析儀、國民體質監測綜合儀、心率表、乳酸分析儀、尿液分析儀、血紅蛋白儀、超聲波治療儀、超短波治療儀、制冰機、TDP神燈等設備,分別服務于基地的運動員選材、生理生化檢測、運動損傷康復與預防等方面,為運動員的科學訓練提供了硬件保障。

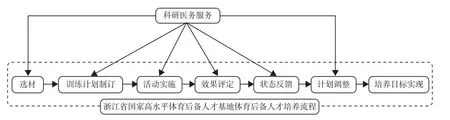

在相關科研醫務硬件器材齊全的基礎上,浙江省16所基地的科研醫務服務工作貫穿基地競技體育后備人才培養的每一個階段(圖1)。選材方面,基地在經驗遴選的基礎上,通過運用全套形態測試儀器、國民體質檢測綜合儀等科研儀器等對選材指標進行測量,確保選材的客觀性、科學性;通過生理生化檢測,助力教練員適當調整運動員訓練負荷,優化訓練計劃;通過對運動員訓練過程的全范圍監控,從而準確把握運動員競技狀態,為教練員制訂訓練計劃提供參考;通過運動損傷康復與預防儀器的使用,助推運動員疲勞消解過程和運動損傷康復的科學化恢復。

圖1 基地科研醫務服務流程圖

1.3 基地發展模式概況

浙江省16所基地在競技體育后備人才培養模式上以傳統培養模式為主,分為運動員學、訓、住集中的“三集中”模式,住、訓集中的“二集中”模式與以走訓式為主的“一集中模式”。部分基地在保持原有培養模式基礎上,也在向“新型體校”的模式轉型,表現出“體教融合”的特征。除去上述3種模式外,浙江省部分基地對部分項目實施分散布點式的培養模式,具體為:把某些項目的訓練點開設在普通學校內,結合普通學校的場地資源等條件,施行“教練員進校園”,學生在完成文化課學習后,即可在學校進行訓練,此種模式在保障運動員文化學習的同時,也大大提高了學生訓練的效率。

2 浙江省國家高水平體育后備人才基地發展困境

2.1 教練員質量提高的困境

調查顯示,16所基地中教練員學歷達到本科的占絕大多數,但達到研究生學歷的教練員僅占1.2%,占比較小。其主要受兩方面的影響:一方面,由于編制受限,造成“進不來”;另一方面,由于待遇問題,導致“不愿來”。為了追求進一步的發展,各基地行政管理部門應積極引進具有研究生學歷的教練員,為科學訓練鋪平道路。職稱方面,擁有國家級職稱教練員的基地僅有8所,占總數的4%,還有8所基地并沒有國家級教練,國家級教練員比較缺乏。究其原因可能是由于國家級教練職稱評定較為苛刻且成長年限較長所致。擁有高級職稱的教練員經驗豐富,是每所基地的中流砥柱,各基地國家級、高級教練員比例仍需進一步提高。

2.2 科研醫療服務保障完善的困境

一支優秀的科研醫務服務保障團隊,應當涉及運動醫學、運動康復、運動生理、運動心理、運動營養等多學科多方位的人才。實地調研中發現,基地的專職科研人員在數量上往往難以滿足科研醫務服務保障團隊的要求,其中3所基地的科研人員數量可以達到5人以上,7所為2~4人,有6所僅為0~1人。目前來看,崗位人員數量較為缺乏。因此,部分基地會專門聘請兼職人員,或與當地體育科研所、醫院等單位以簽訂協議、購買服務的形式,完善科研醫務服務保障的不足。但另一方面,兼職人員具有不穩定性,并不能長期穩定且及時地對在訓運動員提供科研醫務服務保障。此外,科研醫務人員在經驗、學歷、專業水平等方面也參差不齊,浙江省國家高水平體育后備人才基地盡管定期會組織培訓,但培訓內容多流于形式,很難真正提升科研醫務服務水平。

2.3 培養模式亟待創新的困境

浙江省各基地在實施辦訓模式上以傳統的競技體育后備人才培養模式為主,且以“三集中”培養模式居多。“三集中”辦學模式的基地以“讀訓并重”為目標,不斷提升體育后備人才競技水平和文化課教師管理與教學水平,但學生文化教育歸屬體育部門主管,客觀上看教學水平與普通學校,存在不小差距。“二集中”辦學模式的基地不承擔文化課教學任務,將全部資源投入到運動員訓練當中,但辦訓模式不夠靈活,影響后備人才選材范圍且相關軟硬件投入回報比低。與前兩種辦學模式的基地相比,“一集中”辦學模式的基地辦訓模式相對靈活,實行的“走訓制”可使運動員不受時間、地點的束縛,但也存在不便于高效管理的問題。因此,浙江省各基地在培養模式方面仍需進一步改革,激發發展活力。

3 浙江省競技體育后備人才培養路徑優化

3.1 打通政策壁壘,加強教練員隊伍建設

優秀人才引進、專業+文化素養提升、知識實時更新是當前提高浙江省各國家高水平體育后備人才基地教練員隊伍質量的重要方面。據此,研究提出三點策論:一是政策牽引,督促各基地加強對優秀教練員的引進,進一步加強教練員隊伍建設,優化教練員年齡、學歷、職稱結構。二是從省一級自上而下加強對教練員專業+文化素養的重視程度,以培訓課程的方式,使教練員開拓視野,理論與實踐相結合,認知、接受、理解前沿高效的理論和手段,提升教練員專業文化素養和理論結合實踐的能力。三是創設平臺,如采用交流會的形式,積極鼓勵教練員分享和傳授訓練方法及訓練經驗,可以與定期舉辦的教練員培訓課程融會貫通,不斷積累各級教練員的文化資本。

3.2 組建復合團隊,加強科研醫務服務保障

如何更好地提高競技體育后備人才培養效益,是每個基地最關注的問題。訓練瓶頸的突破,關鍵在于打破基層青少年訓練只關注“體能”和“技能”的片面化訓練方式。根據世界競技體育強國復合型訓練團隊的發展經驗,運動訓練水平的提高要依托于醫學、營養、運動生理、心理、體能、大數據、服務保障和管理等多個要素,通過多學科專業人員的配合,突破訓練瓶頸,提高訓練水平。可鼓勵復合型團隊力量薄弱的國家高水平體育后備人才基地聯合專業體育科研機構共同成立“體育科研康復中心”;建立復合型科研團隊,加強科學選材、訓練監控、體能提升、運動營養、運動傷病防治與康復、心理干預以及反興奮劑等工作,為教練員在選材、訓練、競賽過程中提供科學的理論依據和數據支撐,真正起到監控、防治、支持等服務保障作用,全面保障浙江省競技體育的優勢和可持續發展。

3.3 加強“體教融合”,推動培養模式轉型

傳統的“三集中”“二集中”模式,為高水平后備人才的輸送做出了重要貢獻,但運動員文化學習不足、投入回報低等問題,也確需改善優化。在深化“體教融合”,促進青少年健康發展的新時期,將易開展的項目實施“分散布點式”,與普通學校、社會俱樂部合作,將部分項目的訓練地點設立在普通學校、俱樂部是轉型期的可行之策。此舉將有效節省資源投入,普及與提高相結合,也可拓寬選材范圍,增加競技體育后備人才培養基數。此外,可在“一集中”培養模式的基礎上成立青少年體育中心,走集約化、精英化培養路線,進一步推動培養模式的轉型。

4 結 語

黨的二十大報告提出,“加強青少年體育工作,促進群眾體育和競技體育全面發展,加快建設體育強國”,明晰了青少年體育工作、競技體育工作未來的重要地位。國家高水平體育后備人才基地在4個奧運周期中為培養精英青少年運動員做出了重要歷史貢獻,在建設體育強國的進程中,也必將承擔更重的責任、承載更新的使命。在教練員隊伍建設、科研醫務服務、培養模式創新等方面需要思慮新方案、新思路,加強教練員隊伍、組建復合型團隊、推動培養模式轉型,為青少年體育精英人才的培養提供源源動力。

——張脆音