世界級優秀100m跑運動員全程節奏對比分析及訓練啟示

仇周亮,郭茂星

(上海理工大學體育教學部,上海 200093)

100 m跑是田徑比賽中最激烈的項目之一,2009年牙買加100m跑運動員博爾特將世界紀錄定格在9.58s,學者對其技術動作展開了廣泛研究。然而,博爾特身高有196cm,體重達93kg,最大步幅達2.8m以上,平均步長為2.44m左右,百米步數為41步。這一系列的驚人數據,導致針對博爾特的研究很難具有普適性。目前,我國100m跑名將蘇炳添以172cm的身高,創造了9.83s的100m跑成績。這一突破黃種人極限的速度,使蘇炳添再次成為100m跑研究的焦點。當然,任何一名運動員的成功,首先基于其個體因素,但同時也離不開運動的內在規律和必然特征。蘇炳添曾指出:蘭迪·亨廷頓和拉納·萊德都是典型的“科研型教練”,他們的整體訓練思路都是以“冠軍模型”為指導的。因此,對世界級優秀100m跑運動員的技術特征進行對比分析具有重要的意義。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

以世界級優秀100m跑運動員全程節奏為研究對象。

1.2 研究方法

1.2.1 文獻資料法本文數據部分來自世界田聯官網平臺,即2007年、2009年、2017年世界田徑錦標賽,以及2020年東京奧運會中100m跑比賽的相關官方數據,另一部分數據來自中國知網數據庫中相關論文研究數據。

1.2.2 數理統計法本文運用Excel 2016和SPSS 26等定量分析工具,對選取的包括博爾特、鮑威爾在內的多名具有代表性的世界級優秀100m跑運動員在國際大賽中的部分比賽成績數據進行處理,采用t檢驗和皮爾遜相關系數等方法進行數據處理并結合數據進行相關性分析。

2 結果與分析

2.1 世界級優秀100m跑運動員的全程分段時間數據對比分析

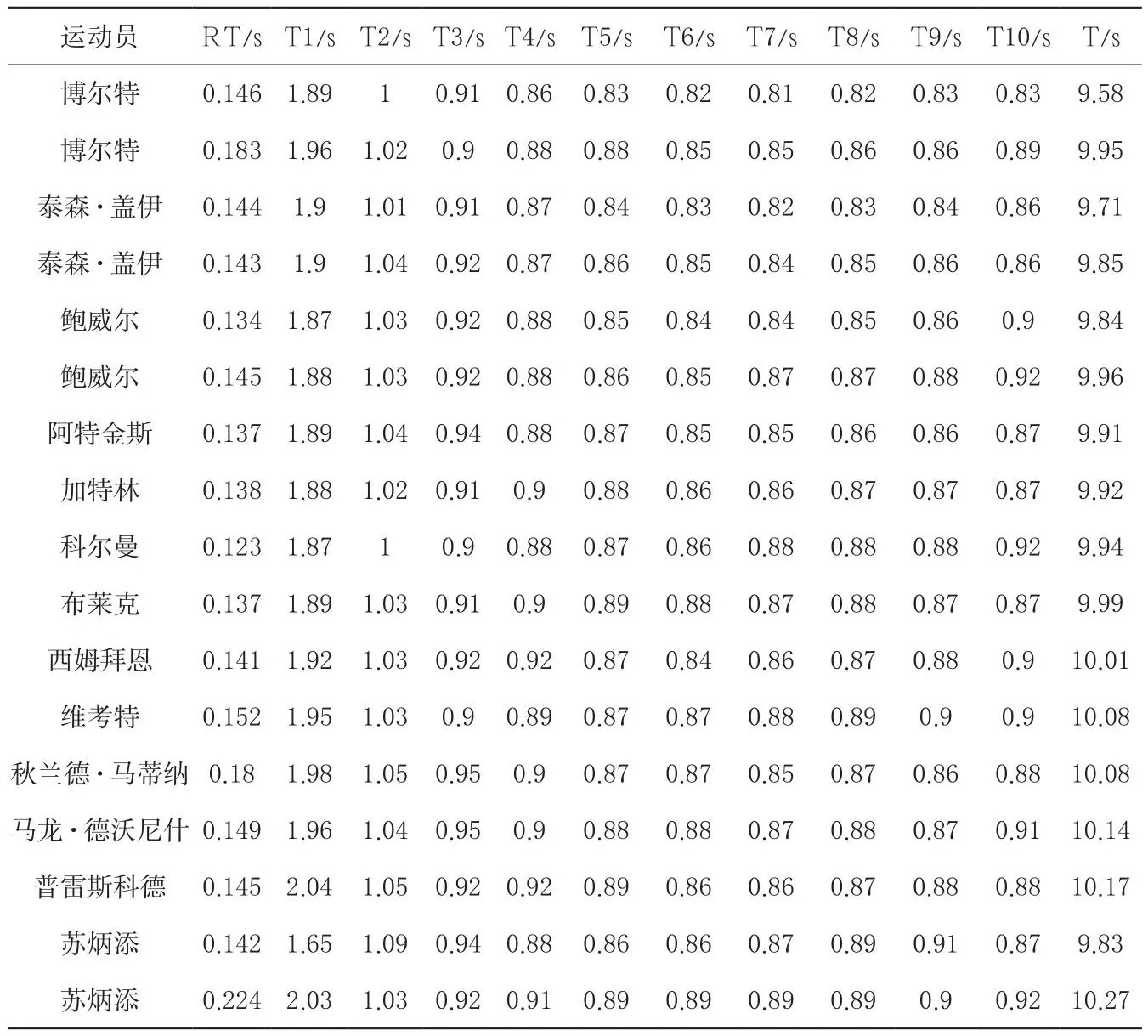

100 m跑全程成績由各個分段成績組成,分段成績是分析運動員全程速度節奏的重要參數。表1是部分世界級優秀100m跑運動員在重大比賽中的比賽數據。由表1可知,世界級優秀100m跑運動員在中后程用時均較短且最快速度均分布在50~80m處,說明這部分運動員加速能力強,持續加速的距離也長,更重要的是他們具有在后程保持高速的能力。這與國內大部分運動員的“最大速度出現在30~50m”具有顯著的不同。同時,這也凸顯出我國的100m跑水平處于落后局面的一個主要原因,即持續加速能力和高速保持能力比較弱。

表1 世界級優秀100m跑運動員大賽上各10m分段時間數據

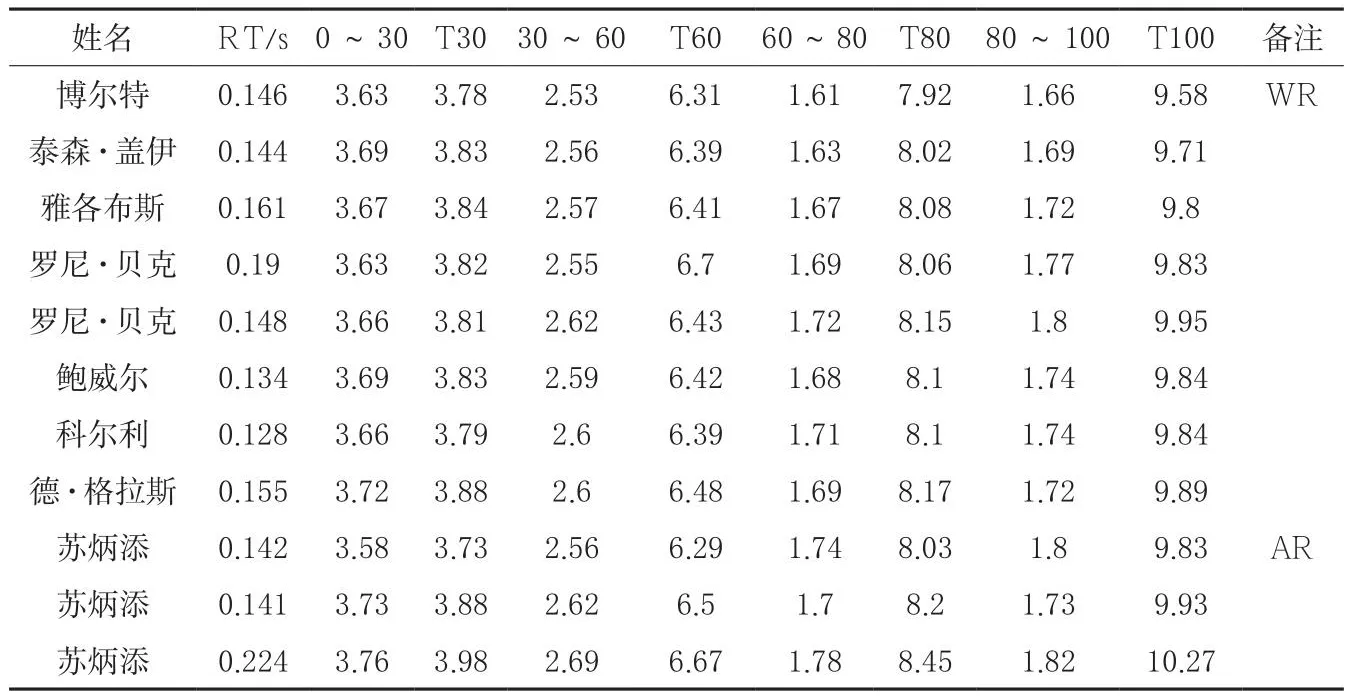

表2顯示,蘇炳添100m跑半決賽跑出9.83s時,前30m用時3.73s、前60m用時6.29s(創世界最優)。博爾特創造100m跑9.58s的世界紀錄時,其前60m成績為6.31s(世界第二)。數據統計表明,蘇炳添通過3年多(自2017年11月起師從美國蘭迪教練)的技術改進,其不僅具備了良好的加速能力,更是提高了速度保持的能力,即速度耐力水平。有研究指出,中國運動員普遍存在前程加速過快、動作頻率高和動作幅度偏小的特點,這種加速節奏在運動員達到最大速度后會過早出現速度衰減的現象。在對表2中蘇炳添100m跑分段成績進行對比可以發現,當其100m跑成績為10.27s時,其前60m所用時間為6.67s,而當他的100m跑成績突破到9.83s時,其前60m則只用了6.29s,且均在50m之后才開始接近最大速度。由此說明,100m跑運動員要想達到世界級優秀100m跑運動員的水準,必須借助足夠的體能儲備,努力提高持續加速和高速保持的能力。而一味地強調全力前程加速只會事倍功半,并不能提高100m跑的全程成績。途中跑技術的合理化是實現能量節省和速度保持的基礎。綜合而言,蘇炳添之所以能夠實現速度的突破,主要是通過一系列技術動作的優化來完成的,其中包括提高起跑及起跑后加速段的技術;提高最大速度階段前蹬技術效果和功率輸出;提高平均步長,延長加速段距離;精細化全程呼吸節奏;以及延緩終點跑 “撞線”時機等。

表2 世界級優秀100m跑運動員大賽上100m比賽的分段時間統計

2.2 世界優秀100m跑運動員的分段速度數據對比分析

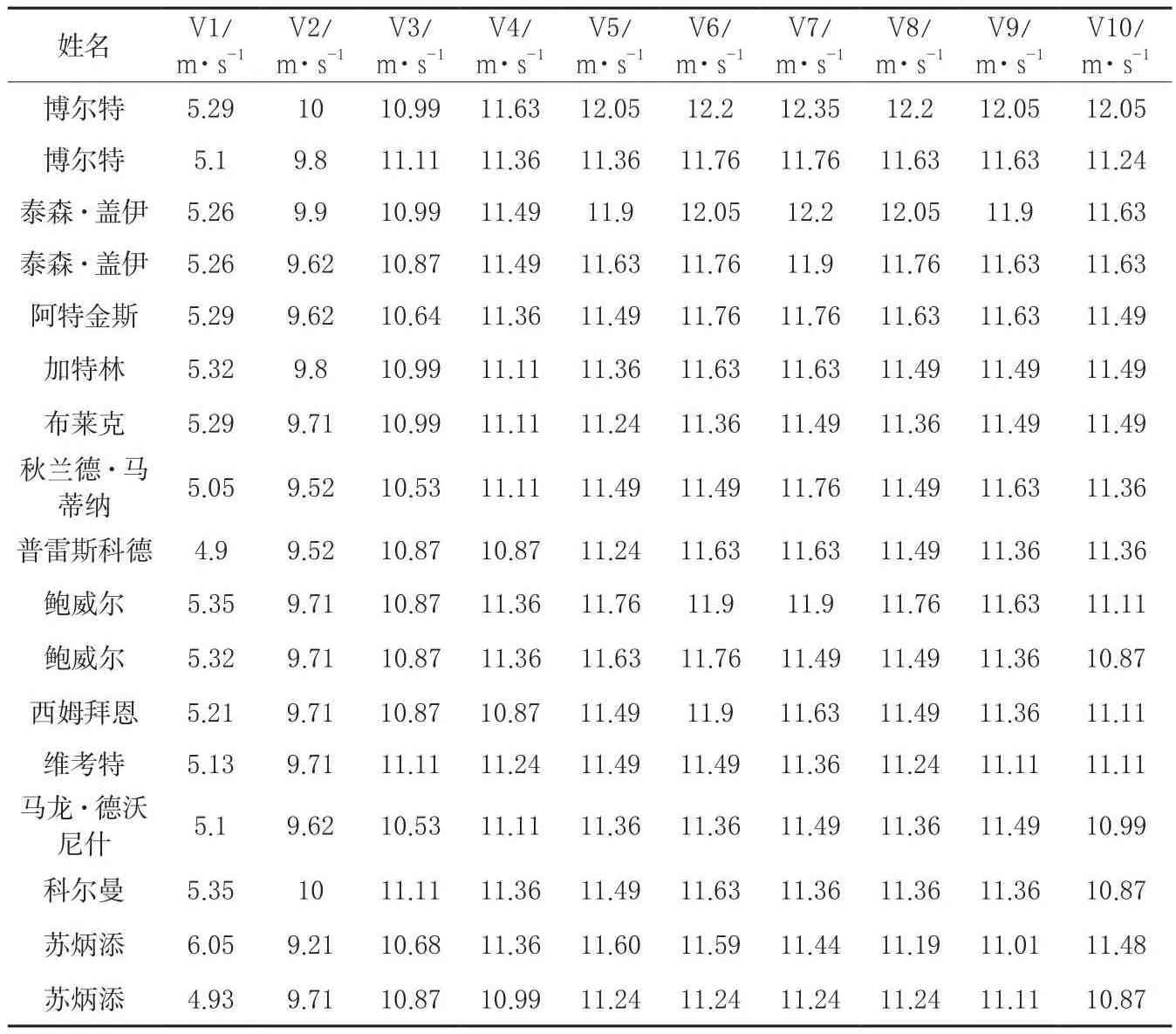

表3顯示,100m跑世界紀錄保持者博爾特在創造世界紀錄(9.58s)時有6個段落的速度都超過12m/s;第十一屆世界田徑錦標賽男子100m跑冠軍泰森·蓋伊,在其成績達到9.85s時,有3個段落的速度超過12m/s;其余運動員的速度均未能突破12m/s,多數處于11.6~11.9m/s;蘇炳添跑出10.27s的成績時,其中的4個段落的速度僅處于11.24m/s,而當創造個人最好成績9.83s時,他的最大速度達到11.6m/s,但其后程速度下降比較明顯。

通過表3可以進一步看出,世界級優秀100m跑運動員后程保持速度的能力,相對于我國100m跑運動員來說優勢比較明顯。即使蘇炳添在100m跑個人最好成績達到9.83s時,他在70m后的速度也有明顯的下降。因此,如何提高后程保持速度的能力,是目前我國100m跑運動員亟待解決的主要問題。

表3 世界級優秀100m跑運動員大賽上各10m分段速度統計

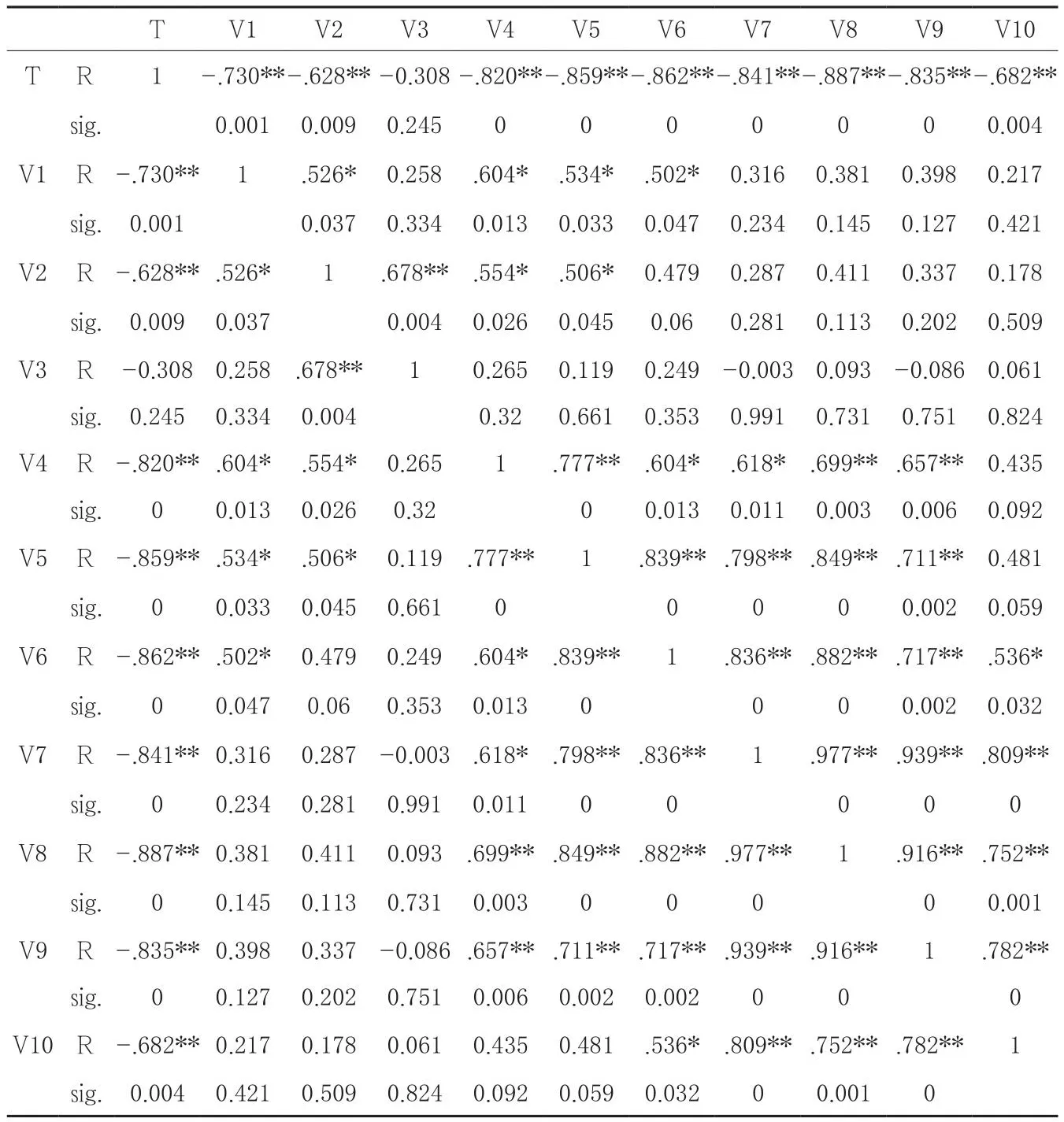

由表4可知,除第三段落外,世界級優秀100m跑運動員總成績與各個分段速度的相關性均很高(P<0.01)。其中,第1和第2個10m段落相關系數分別為:R1=0.73、R2=0.628,而中后程(40~90m)段落相關系數均在0.80以上,這更加充分印證了前文提到的:不僅要重視對運動員加速能力的培養,同時也應注重后程速度的保持,即加強培養運動員持續高速奔跑的能力。從分段速度之間的相關性來看,40~80m的各分段速度也呈現相關性,且相關程度很高,這說明在40~80m階段的每10m的速度相互間的影響較大,且該段落占據了途中跑的較大比例,也成為影響全程成績的關鍵段落。

表4 世界級優秀100m跑運動員各10m分段速度對總成績及相互間的影響程度分析

2.3 對100m跑訓練的啟示

關于如何保持較高的后程速度,蘇炳添曾在一次采訪中指出:相對于起動階段的強調后蹬,在40m之后,最新的技術更加強調擺動腿的積極主動下壓回擺,因為這將有利于推動身體重心向前。研究數據也證明了蘇炳添的技術改進后的變化,即著地點靠近身體重心投影點,著地回擺速度加快(9.094m/s),下壓和蹬伸角速度分別為900.386度/s和 561.179度/s,這些均超過優秀運動員標準。隨著我國塑膠跑道的普及,這一訓練理念正在被逐步探索和接受。但是,由于老一代教練員多數為出身于煤渣道上的訓練員,深受強調后蹬理念的影響,在訓練方法和手段設計上還不適用于塑膠跑道。真正有效的百米短跑訓練手段,應時刻注重“主動下壓”“積極回擺”“前腳掌著地支撐”等技術細節。運動員可以借助以下4種專門性技術練習手段加強訓練。

(1)半高抬腿小步跑練習:主要通過伸髖下壓促進腳快速著地,積極伸髖是股后肌群參與工作的結果,這在動作幅度、肌肉工作方式等方面較接近跑的專項動作。它主要強調腳踝著地的動作與速度,與傳統小步跑動作所不同的是主動“扒地”式著地技術。

(2)下壓式高抬腿:主要發展大腿快速前擺、制動和快速落地的“剪絞”能力,提高途中跑大腿擺壓轉換速度和快速下壓的技術與能力。傳統高抬腿跑練習注重上擺,該練習注重快速下壓大腿,目的在于提高運動員的大腿下擺速度。

(3)“扒地式”車輪跑:一種新型的短跑訓練方法,要求運動員擺動腿抬高,擺至最高點快速制動,隨即擺動腿積極下壓的同時伸小腿做“鞭打式扒地”動作,前腳掌積極“扒地”支撐,有利于發展后群肌肉,也有利于掌握重心快速前移的技巧。

(4)直腿跑:主要發展髖部肌群力量,提高踝關節肌群彈性力量。膝關節伸直,直膝向前抬起,空中腳尖勾起。隨即迅速有力下壓回擺,前腳掌與地面快速接觸,髖部肌群用力向前拉動身體向前,雙腿交替快速“剪絞”。

3 結論與建議

本文通過對世界級優秀100m跑運動員100m跑的分段成績分析,進一步明確了后程速度的保持能力是百米短跑制勝的關鍵要素。因此,100m跑運動員應注重動作技術革新,加強訓練理念轉變,最終實現前程加速快、能量節省多、后程速度保持能力強的訓練目標。專門性技術練習手段的細化與強化是實現成績突破的關鍵。這些手段更加適合于新型塑膠跑道,有利于運動員打好技術基礎,提升百米短跑全程成績。