比賽法在中學啦啦操隊訓練中的應用研究

李 茜

(廣東番禺中學,廣東 廣州 511400)

訓練方法是訓練者為完成訓練任務,對訓練對象采取的一切訓練活動的總稱。針對不同的專項運動、面對不同的訓練者、基于不同的訓練目標,訓練者應選用不同的訓練方法。就中學啦啦操隊訓練而言,作為訓練對象的中學生有其獨特性,因此中學啦啦操隊的訓練目標不僅應關注中學生體能和啦啦操運動技能的發展,還應關注學生其他素質的發展,比賽法能較好地實現這些訓練目標。

1 啦啦操以及中學啦啦操隊訓練現狀

啦啦操是集音樂、舞蹈、體育于一體的體育項目,動作形式多樣、氣氛熱烈,深受中學生的喜愛。啦啦操不僅能增強中學生的體質,改善中學生的生理機能,還能提高中學生的心理素質,培養中學生的審美情趣、團隊協作能力、社交能力等。中學生尤其是處于初中階段的學生正處于德智體美勞各項素質發展的黃金時期,學練啦啦操,能顯著促進其個人發展。基于啦啦操的多重功能,目前我國很多中學組建了學校啦啦操隊,這不僅促進了中學生的健康發展,還推動了我國啦啦操運動人才的培養,能積極推動我國啦啦操運動的健康可持續發展。

中學啦啦操隊是中學為了滿足中學校內外啦啦操比賽的需要,根據一定的標準將本校在啦啦操方面有運動潛力和濃厚興趣的中學生進行篩選后,組建而成的中學體育運動隊。中學啦啦操隊的活動主要包括與啦啦操有關的拓展理論知識學習、運動訓練、校內外比賽等。其中,運動訓練是中學啦啦操隊最基本、最核心的活動,是提升中學生體能、專項運動技能水平、心理素質,培養學生體育精神的重要途徑。目前我國已組建中學啦啦操隊的學校十分重視運動訓練,然而從整體來看,我國中學啦啦操隊訓練依然存在一些問題,如訓練動機不強、訓練針對性不強、忽視心理訓練、忽視品德培養等,這些問題的客觀存在,降低了中學啦啦操隊的訓練質量。

2 比賽法及其在中學啦啦操隊訓練中的應用思路

2.1 比賽法

比賽法既是一種教學方法,也是一種訓練方法,它適用于能夠組織競技類活動的所有學科。具體而言,比賽法就是教師在教學或訓練過程中,為達到教學或訓練目標,按照接近、等同于或高于正式比賽的要求對學生進行教學或訓練的一種方法。比賽法的載體是比賽,是一種不同于正式比賽的集教學性、檢查性、趣味性等特征于一體的非正式的比賽。比賽法強調學生主動建構知識,主張促進學生多元智能發展,肯定了學生在教學或訓練中的主體地位,比賽法側重知識的潛移默化,旨在達到“潤物細無聲”的效果。

2.2 比賽法在中學啦啦操隊訓練中的應用流程

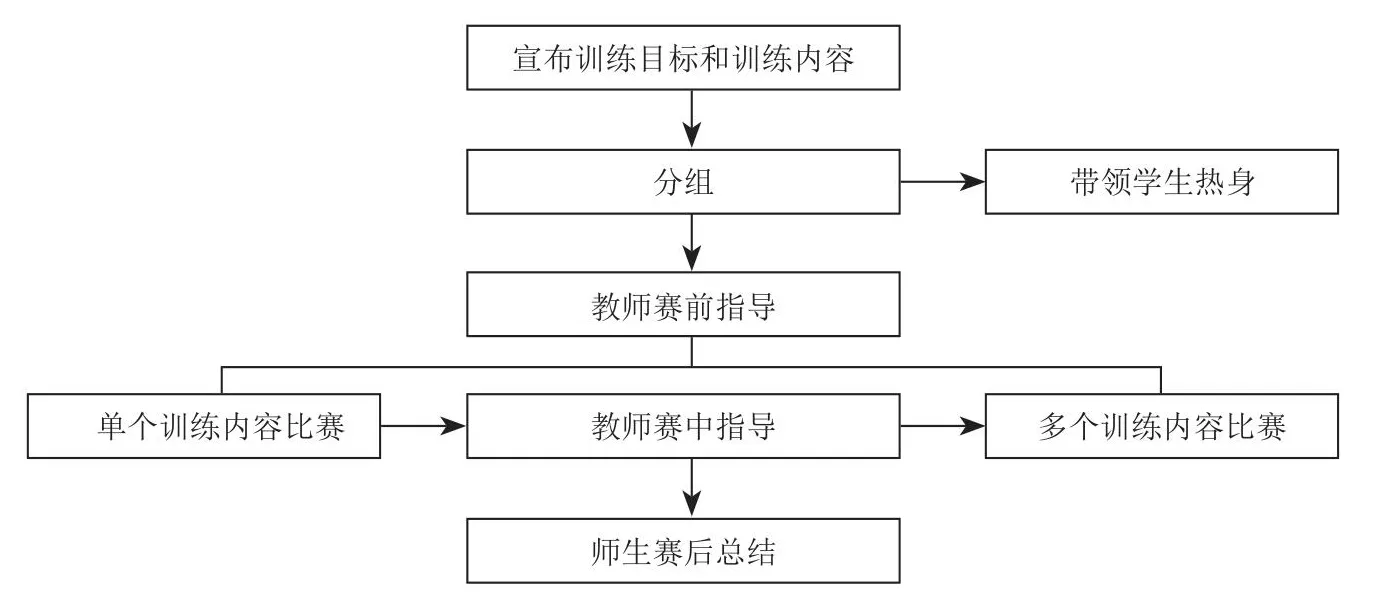

體育學科本身具有很強的競技性,其大多數項目具有競技性特征,啦啦操也不例外,這為比賽法在中學啦啦操隊訓練中的應用提供了前提。比賽法在中學啦啦操隊訓練中的應用有一定的流程,如圖1所示。

圖1 比賽法在中學啦啦操隊訓練中的應用流程

第一階段,教師向中學生宣布訓練目標和訓練內容,如宣布訓練目標為“發展軀干 與上肢肌肉力量”;宣布對應的訓練內容為“Y型托舉比賽”。教師向中學生宣布訓練目標時,要盡量具體,不能將“發展力量”“提高運動技能水平”等作為訓練目標。訓練內容即比賽內容。訓練目標不同,訓練內容也會有所差異。教師向中學生宣布訓練內容時,切記不能脫離訓練目標。

第二階段,教師將中學生分組并指導中學生熱身。啦啦操是集體性體育項目。分組是比賽法在中學啦啦操訓練中應用的重要前提。應用比賽法時,教師要提前將中學生分組,這樣才能順利組織、開展比賽,基于不同的訓練目標,教師可以將中學生分成不同的小組。例如,基于“消除中學生面對強大對手時的緊張、恐懼心理”的訓練目標,教師可以將實力較弱的中學生分成一組,將實力較強的中學生分成一組,然后安排兩組中學生進行對抗。分組完成后,教師要帶領中學生進行熱身練習。與其他訓練法相比,比賽法的運動強度和運動負荷更大,若中學生在進行對抗前沒有做好充分的熱身練習,在比賽過程中極容易出現運動損傷。

第三階段,教師根據訓練目標靈活組織單個訓練內容比賽或多個訓練內容比賽。單個訓練內容比賽是以啦啦操單個技術動作為訓練內容的比賽,如上文提到的“Y型托舉比賽”。多個訓練內容比賽是以啦啦操多個技術動作即成套動作為訓練內容的比賽,如“花球啦啦操成套動作比賽”。無論是單個訓練內容比賽,還是多個訓練內容比賽,教師都可以進行教學性比賽、檢驗性比賽、趣味性比賽;都可以以積分賽、淘汰賽、單循環賽、雙循環賽、分組循環+淘汰賽等形式組織比賽。比賽期間,教師應為中學生提供必要的指導。

第四階段,教師根據中學生在比賽中的表現(包括體能表現、運動技能表現、體育精神表現等)和最終的比賽成績,和中學生一起進行賽后總結。總結過程中,教師應鼓勵每個中學生進行自我評價、相互評價;同時對其他隊伍的表現進行評價。另外,教師應向中學生重申此次訓練目標,強化中學生的記憶。

2.3 比賽法在中學啦啦操隊訓練中的應用實踐

啦啦操雖然是一項注重團隊合作的體育項目,但也非常注重中學生個人素質與能力(即體能、啦啦操專項運動技能、體育精神、比賽心理等)的發展。良好的團隊合作是建立在每個人都具有過硬素質與能力的基礎上的。為此,在中學啦啦操隊訓練中,教師選用的比賽法不僅要促進學生團隊合作能力的發展,還要促進學生個人素質與能力的發展。

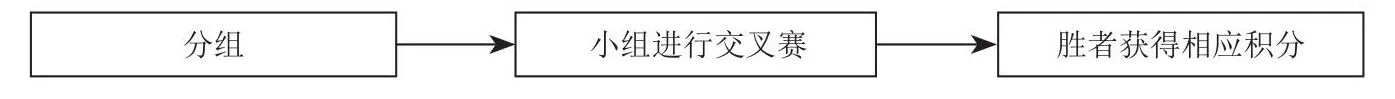

2.3.1 促進學生團隊合作能力發展的比賽法應用實踐基于考核學生團隊合作能力的目的,中學啦啦操教師可以基于交叉賽和積分賽應用比賽法,即交叉比賽法。(圖2)

圖2 中學啦啦操隊交叉比賽法流程

交 叉比賽法在中學啦啦操隊訓練中的具體實施步驟如下:(1)教師將中學生分成若干個小組,并合理安排每組人數。(2)安排各組進行花球啦啦操(或街舞啦啦操)交叉比賽,如將中學生分成4組,第一輪第1組與第4組比賽,第2組與第3組比賽;第二輪第1組與第2組比賽,第3組與第4組比賽;第三輪第1組與第3組比賽,第2組與第4組比賽。(3)比賽采取3局2勝制,最終按積分將4組進行排名。

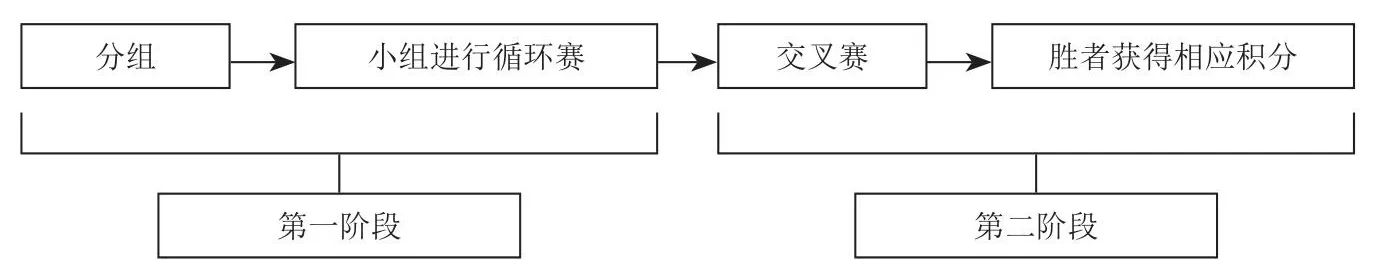

2.3.2 促進學生個人啦啦操素質與能力發展的比賽法應用實踐基于選材、考核單個學生啦啦操素質與能力的目的,中學啦啦操教師可以基于積分賽、循環賽和淘汰賽采用積分比賽法。積分比賽法主要分為兩個階段進行。(圖3)

圖3 中學啦啦操隊積分比賽法實施步驟

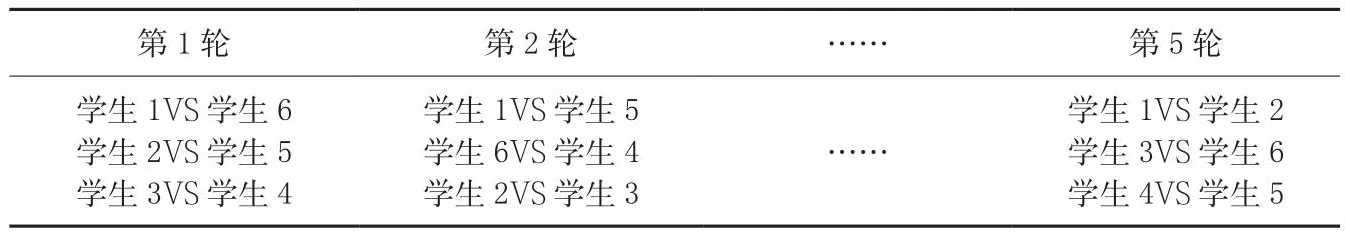

積分比賽法在中學啦啦操隊訓練中的具體實施步驟如下:(1)教師將中學生分成若干個小組,并合理安排每組人數;(2)安排各組中學生進行啦啦操基礎(或組合)動作的循環比賽(表1),采取5局3勝制,決出各組的1~3名;(3)安排上一階段各組1~3名進行交叉賽,采取3局2勝制,決出最終1~3名。

表1 中學啦啦操隊分組循環賽順序表(以每組6名學生為例)

3 比賽法在中學啦啦操隊訓練中的應用效果

3.1 對中學生的應用效果

啦啦操教師將比賽法應用于中學啦啦操隊訓練,對中學生發展有積極影響。具體表現為:(1)增強中學生參與訓練的動機。比賽法突出競爭性,符合中學生熱愛挑戰,喜歡表現自己、證明自己的身心發展特征,和其他訓練方法相比,比賽法能夠更好地激發中學生參與訓練的動機。參與訓練的動機越強,中學生在訓練中的表現就越積極,注意力就越集中,其應對困難與挫折的意志力就越強。(2)提高中學生訓練的針對性。在比賽過程中,中學生會更加清晰地認識到自己的不足和他人的優勢,強化自我評價、自我反思意識,從而明確接下來訓練的重點,提高訓練的針對性。(3)幫助中學生提前適應比賽。比賽法營造的是一種接近正式比賽的訓練情境。中學生經常參與這種模擬性的比賽,心理上對正式比賽會產生一種“抗體”,不再恐懼正式比賽。

3.2 對教師的應用效果

啦啦操教師將比賽法應用于中學啦啦操隊訓練,對自身素質與能力發展也有積極影響。具體表現為:(1)提高比賽組織與管理水平。在中學啦啦操隊訓練中應用比賽法,中學啦啦操教師必須掌握比賽組織與管理的相關知識與技能,這樣才能確保比賽的規范性。從這個角度而言,經常應用比賽法,能夠提高中學啦啦操教師的比賽組織與管理水平。(2)提高訓練水平。有別于其他訓練方法,應用比賽法對中學生進行訓練,對中學啦啦操教師的知識轉化能力提出了較高要求。中學啦啦操教師必須將啦啦操理論知識、運動技能完美融入比賽,才能充分發揮比賽法“潤物細無聲”的效果。(3)提高制訂訓練計劃的針對性。比賽法能夠更真實、透徹地表現出中學生的真實啦啦操運動水平和身體素質與能力。中學啦啦操教師通過對每個中學生以及整個隊伍在比賽過程中的思想和行為表現進行記錄,然后以此為依據制訂接下來的訓練計劃,可以提高后續訓練的針對性。(4)提高溝通能力,建立和諧師生關系。教師和中學生在比賽中的溝通更多、更深入、更直接。經常應用比賽法,中學啦啦操教師和中學生之間的關系會更緊密,利于構建和諧師生關系。

4 結 語

比賽法在中學啦啦操隊訓練中具有應用價值,能顯著提高中學生的訓練效果,促進中學生發展;同時能促進中學啦啦操教師發展,提高中學啦啦操教師的訓練水平。為此,建議廣大中學啦啦操教師積極應用比賽法。在具體實踐中,建議中學啦啦操教師既要關注團隊合作能力發展,也要關注中學生的個人發展,靈活組織比賽。無論組織何種比賽,中學啦啦操教師都要始終堅持“以人為本”,肯定學生、尊重學生、愛護學生、發展學生。