高中地理職業體驗式第二課堂實施策略研究

——以人教版“大氣”為例

沙雪琴 高 超

(1. 寧波大學 地理科學與旅游文化學院, 浙江 寧波 315201; 2. 寧波大學 教師教育學院, 浙江 寧波 315211)

2020年3月,《中共中央國務院關于全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》(以下簡稱“意見”)明確提出,要注重圍繞豐富職業體驗,開展服務性勞動、參與生產勞動,使得學生掌握一定勞動技能,理解勞動創造價值。[1]職業體驗教育作為勞動教育的重要組成部分,是新時代符合新高考改革和核心素養培育需要、促進個體職業生涯發展的必要途徑。地理作為分析和解決人類生存和社會發展問題的重要學科,兼具自然科學和社會科學性質,其理論和方法廣泛應用于眾多行業。[2]因此,地理學科是職業體驗教育的優勢載體。

高中生正處在職業生涯規劃的關鍵時期,可以開始有目的、有計劃地進行相關職業體驗。但現階段,我國中學生職業生涯規劃教育嚴重欠缺。地理學科的職業生涯規劃教育多以課堂教學滲透形式呈現,忽視對職業的親身體驗,使得學生對職業的認知比較片面,對地理相關專業、就業前景、工作內容及必備的專業技能都不甚了解。[3]本文以氣象類職業為例,分析并提取新版人教版高中地理教科書(以下簡稱“教科書”)中“大氣”相關內容的職業信息資源,從職業體驗視角對教材內容進行了整合和情境設計,并借助第二課堂平臺開展體驗活動,旨在拓展學生的職業視野,加強職業意識,促進學生進行初步的大學專業預設與職業生涯規劃。

一、實施策略分析

1.策略思路構建

隨著高中校園氣象站建設的普及和完善,進行氣象類職業體驗活動的可行性大、可操作性強。該類職業工作內容與大氣相關知識點緊密聯系,工作流程與大氣單元教學邏輯相匹配,有助于學生在職業體驗過程中高度把握大氣知識體系,做到知行合一。此外,氣象事業被明確定義為是科技性、基礎性社會公益事業。[4]通過實際的觀測記錄、數據處理分析、預報預警等崗位工作體驗,可培養學生的社會責任感和服務意識,幫助學生樹立正確的職業價值觀。本文以氣象類職業為例,構建職業體驗式第二課堂實施策略(見圖1)。

圖1 職業體驗式高中地理第二課堂實施策略思路圖

2.策略目標設定

(1)綜合思維

綜合分析各類天氣現象及整體氣候變化的原因,基于時空尺度綜合認識氣候變化給人類生產生活帶來的影響。

(2)區域認知

了解所在區域的氣象氣候特征,認識區域的整體自然地理環境,能夠從氣候視角比較分析區域間的聯系與差異,加深區域認知。

(3)人地協調觀

認識大氣在自然地理環境中的重要地位及其與人類社會的相互關系,關注和了解國家及全球的環境保護戰略措施,辯證看待生活中的地理現象和社會問題,樹立環境保護意識和可持續發展觀念,增強家國情懷和社會奉獻意識。

(4)地理實踐力

具備實踐意識,掌握氣象觀測和預報預警服務的一般方法與原理,加強地理資料的收集及歸納整理能力、地理圖表的制作和解讀能力,學會自主學習,并提高團隊協作能力。

二、實施策略設計

職業體驗式高中地理第二課堂以第一課堂教學內容為基礎,融合職業體驗教育內涵,將高中地理課程和我國氣象局各部門主要工作內容相銜接。充分利用地理教科書中的“活動、問題研究”欄目等傳統教學盲區,構建由職業觀念、職業知識與能力和職業素養三個模塊組成的活動實施體系。該體系充分體現“三性三化”特征,即體驗性、職業性、普適性、生活化、課程化和信息化。[5]以下策略設計是基于寧波市高中生的學情及校內外軟硬件資源條件進行的論述。

1.職業觀念

職業觀念是職業體驗教育的首要內容。職業觀念的確立,目的是深化學生的氣象職業觀念,激發學生的職業體驗興趣。學校組織學生集體校外學習參觀,具體活動主要有:參觀寧波市氣象局、寧波(鄞州)氣象科技館,經相關工作人員介紹并與其分享、交流,了解寧波地區氣象氣候概況,學習基礎氣象觀測儀器的使用方法;對氣象局主要的機構部門設置、相應工作職責與內容、工作環境及發展前景等深入認識了解,明確氣象服務工作的重要性;參觀寧波港氣象中心,了解港口氣象服務及部分海洋氣象內容,體會氣象服務對港口經濟發展的重要支撐作用。本模塊適用對象為高一學生。

2.職業知識與技能

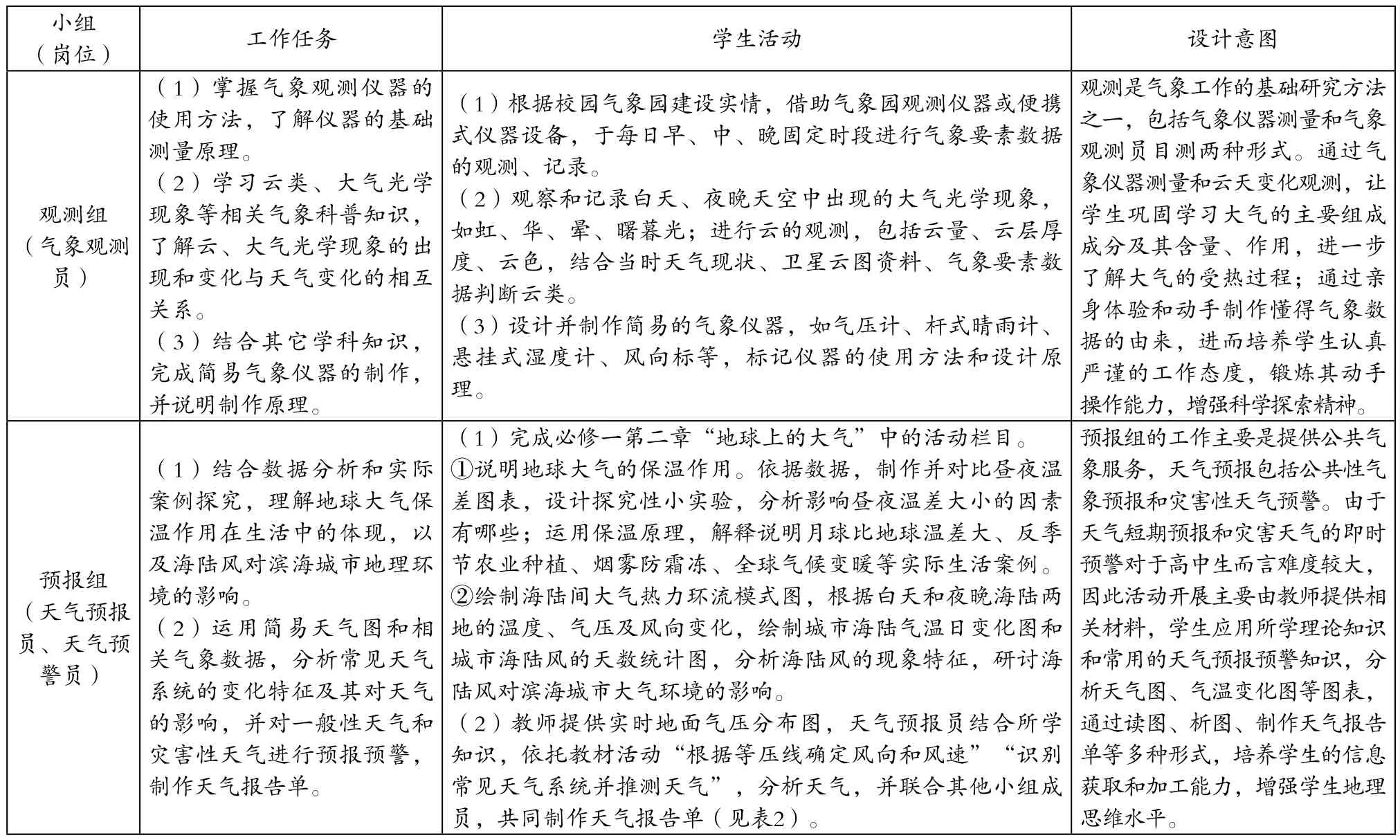

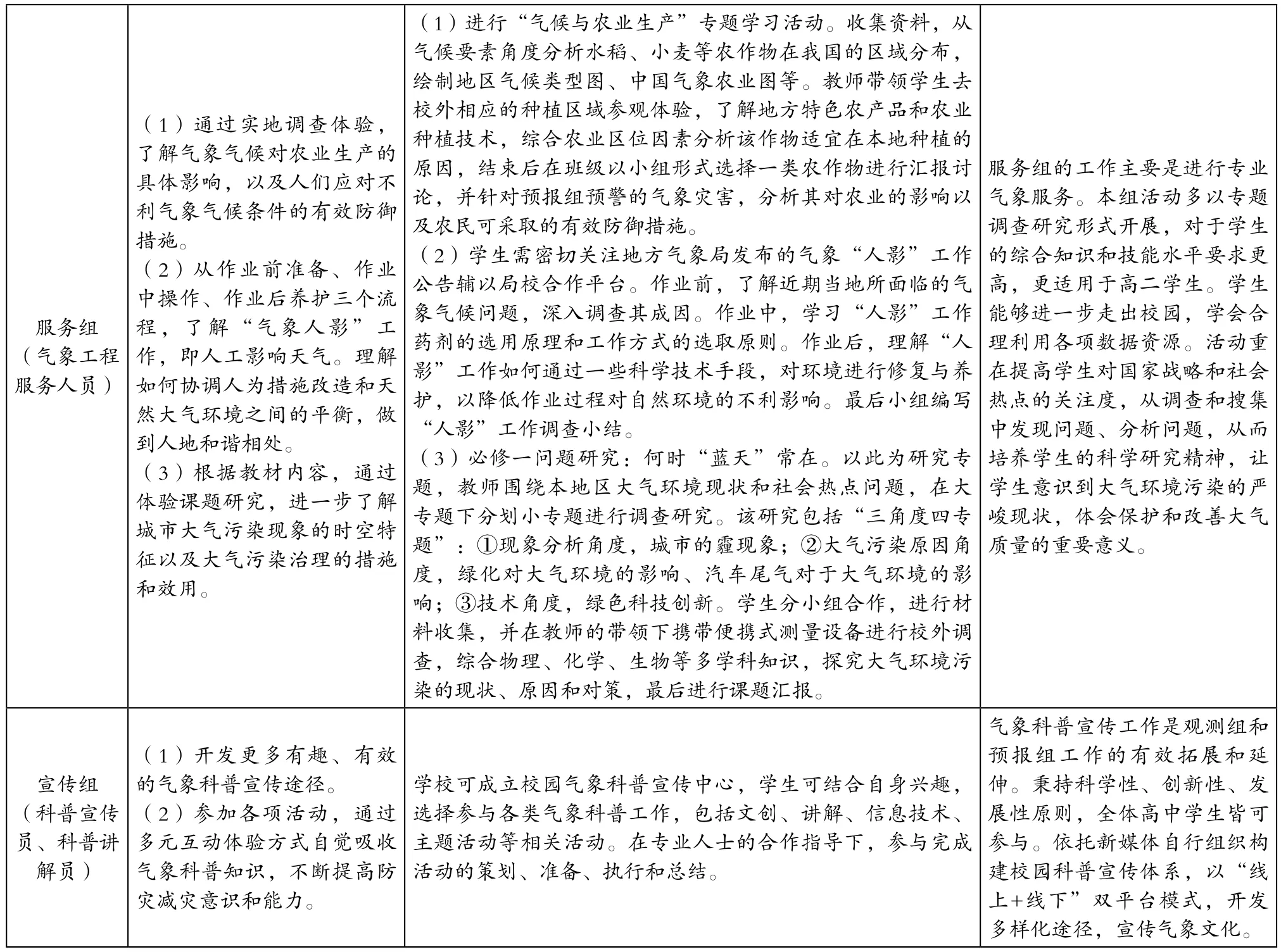

職業體驗教育的重點在于崗位體驗。在教師指導下,班級建立氣象委員會,學生自主選擇崗位,將氣象服務劃分為氣象信息服務和氣象工程服務兩大類。[6]將參與的學生分為觀測組、預報組、服務組、宣傳組,各小組對應崗位及工作內容(見表1)。

表1 學生小組對應氣象崗位及工作內容

(續上表)

表2 天氣報告單

3.職業素養

教師可設立地理第二課堂評價體系,全方位、多層次和多元化地追蹤學生職業體驗的過程性和形成性表現,引導學生探討并總結氣象工作者必備的關鍵職業素養。學生可結合地理第二課堂成績單,檢驗自己的表現是否符合職業體驗預期,總結職業體驗收獲,進一步認知職業性質,思考自己是否適合這類職業,為重設或完善職業生涯規劃做準備。教師提供大學大氣科學類專業的招生計劃、培養方案等相關資料供學生了解參考。

三、結語

地理是一門具有生活性、綜合性和實踐性的課程。職業體驗作為地理學科教學過程中滲透職業生涯規劃的重要實施形態,能夠成功地將課程與生活、勞動、職業發展連接起來。職業體驗模式使地理課堂“活化”與“外延”,將第一課堂“大氣”相關內容的鞏固、拓展與深化環節巧妙地融合于第二課堂職業情境當中。學生可通過全感官體驗方式,真切地認知自我、職業與生活,助力于自身核心素養和職業生涯發展。不僅是氣象類職業,地理其他相關職業也可以作為職業體驗的形式,充分借力社會多方資源,構建系統化、專業化、可持續發展的地理職業體驗式第二課堂。