持數珠像及數珠相關問題探討

李雯雯

數珠(梵語Pasaka-mala),指將一定數目的珠粒串起來,用以稱名念佛或持咒時記數的法具①。釋道誠在《釋氏要覽》中記載:“數珠,《牟梨曼陀羅尼經》云,梵語缽塞莫,梁云數珠。是引接普遍根機,牽課修業之具也。”雖然學界已對唐宋之后數珠的演變及其意義方面進行了研究②,但對持數珠像及數珠來源問題,還需作進一步探討。

一、持數珠像與數珠

(一)持數珠像

持數珠的佛教造像,自北朝晚期才出現,且在菩薩像、佛像和比丘像中均有出現。

1.持數珠菩薩像

持數珠菩薩像可見于甘肅炳靈寺石窟北周第 6 窟南壁(圖1-1)、甘肅麥積山石窟北周第 23 窟南壁(圖1-2),以及北齊白石五尊像(圖1-3)。上述三例脅侍菩薩像的造型均為左臂彎曲,手持數珠停置腰間。唐代以后,持數珠菩薩像開始流行,如陜西藍田出土的唐代鎏金菩薩造像、十一面觀音像等。在重慶大足石刻和四川安岳石刻中,更是發現至少 15 身持數珠菩薩像[1]。

2.持數珠佛像

西安王家巷出土的北周白石彩繪四面佛像中,刻有一手持數珠的彌勒坐像[2](圖1-4),這是目前發現最早的持數珠佛像。敦煌莫高窟北區洞窟出土的泥立式佛像,左手持數珠、右手持凈瓶,立于仰覆蓮座上,與莫高窟第 492 窟出土的立像相同,時代應為晚唐[3]。

3.持數珠比丘像

持數珠比丘像可見于山東神通寺四門塔(圖1-5)③。初唐時期的持數珠比丘像可見于美國火奴魯魯藝術學院(Honolulu Academy of Arts)藏大唐貞觀三年(629)“鎮海寺比丘僧修善”的浮雕中,僧人左手提一串數珠。較為集中的持數珠像可見于河南安陽靈泉寺摩崖塔林。例如,嵐峰山 48號塔(圖2-1)、寶山 83 號塔(圖2-2)、寶山 77 號塔、嵐峰山 38 號塔(圖 2-3)、嵐峰山 42 號塔(圖2-4)、寶山 120號塔、寶山 101 號塔、嵐峰山 31 號屋龕(圖2-5)等,均為坐于佛龕、手持數珠的結跏趺坐人物像。此 8 例持數珠像中,有 5 例已明確為初唐時期作品,身份除比丘、比丘尼之外,還有優婆塞和優婆夷。由此可知,在 6-7世紀的河南安陽地區,數珠是僧尼或居士們常用且重要的佛具。

圖1 北朝持數珠像

圖2 河南安陽靈泉寺摩崖塔林持數珠像

河南洛陽龍門石窟擂鼓臺中洞(690—705)的左、后、右三壁依次(逆時針方向)雕刻了 25 尊付法羅漢浮雕像,這些羅漢的手持物中出現了數珠。河南洛陽龍門石窟看經寺(727—739)的29 尊羅漢像中,有 3 尊手持數珠的羅漢像。值得注意的是,開鑿于隋代(589)的河南安陽大住圣窟的 24 尊傳法圣師像[4],與河南沁陽懸谷山千佛洞石窟的25 尊付法比丘像[5],并未有持數珠的形象。由此可知,持數珠比丘像可能在7-8 世紀才開始流行。持數珠比丘像還見于四川廣元皇澤寺唐代大佛龕(第10龕)主尊右側的阿難、河北邯鄲南響堂山第 7 窟外壁盛唐弟子立像,以及波士頓美術館藏無頭羅漢像。

除石刻造像之外,壁畫中也能見到持數珠像,例如,敦煌石窟第 45 窟西壁盛唐時期的地藏菩薩右手持數珠;敦煌石窟第 220 窟盛唐時期藥師經變壁畫左側第二位立佛左手持數珠。

綜上所述,數珠可能在北朝中晚期就已出現,是僧人信徒修持時的重要法具。但相比大量的佛教造像,這一時期的持數珠造像并不多見,至隋唐時期,數珠作為修持法具才開始廣泛流行。

(二)考古所見數珠

筆者認為,考古所見串珠是否為數珠,應基于出土環境、器物組合以及珠子數量綜合判斷。目前來看,隋代之前墓葬中出土的串珠多為項飾或配飾,尚無可明確定性為數珠的實物出土④。

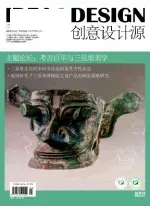

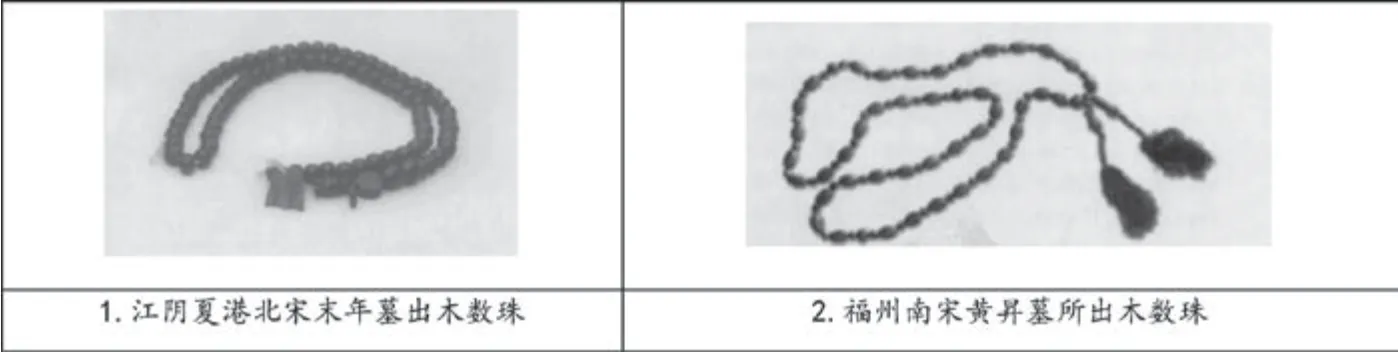

1959 年,河南安陽豫北紗廠發現隋征虜將軍張盛的墓葬,該墓出土了 3串陶胎珠,應是目前考古所見最早的數珠材料(圖 3-1)[6]。除張盛墓之外,目前考古所見隋代墓葬中出土串珠的還有西安郊區隋唐墓[7]、李靜訓墓[8]和稅村隋墓[9]等。唐代墓葬中出土串珠的有湖北安陸唐吳王妃楊氏墓[10]、西安東郊高樓村唐墓[11]、洛陽北郊唐墓[12]、西安韓森寨唐墓[13]、唐輔君夫人米氏墓⑤等。但就同時代墓葬中出土的相關證據來看,并不能確定以上墓葬中出土的串珠就是數珠。宋代以后,墓葬中出土的數珠較為明確,例如,江陰夏港北宋末年墓中出土 1 串刻有“佛”牌飾的木質數珠[14]68。除此之外,還有福州黃昇墓出土的兩串木數珠、河北宣化張文藻墓出土的木數珠、山西晉中榆次福堂村金墓 M1 數珠、湖北鐘祥明梁莊王墓出土的水晶數珠,以及無錫明華師伊夫婦墓出土的木槵子念珠等。

數珠作為禮佛供具,在隋唐佛塔地宮中也有發現⑥。例如,山東濟南四門塔的舍利石函內出土了串珠(圖 3-2)[15]、陜西寶雞法門寺地宮出土有琥珀數珠(圖3-3)等。宋遼時期佛塔地宮供具中數珠較為多見例如,河北定州靜志寺出土了3 串水晶珠串、安徽潛山縣宋代太平塔地宮出土有水晶數珠、通縣出土遼塔地宮石函內有水晶數珠一串、北京密云冶仙塔地宮內出土有佛串珠等。

圖3 考古所出數珠

綜上所述,我國古代數珠出現的年代可能在北朝中晚期,初唐時才開始流行。河南安陽張盛墓建于隋開皇十五年(595),墓中出土的 3 串陶胎珠應為佛教數珠,可視為目前所見最早的數珠實物。

二、數珠來源

(一)古印度持數珠像

學界對數珠的來源有多種解釋。目前,印度佛教造像中最早的持數珠像出現于印度笈多時期,以菩薩像較為常見。例如,薩爾納特博物館藏持數珠觀音像(圖4-1)、印度東部出土的三尊像中左脅侍菩薩手持數珠(圖 4-2)等。并未見有持數珠的佛像和比丘像。從笈多時期到帕拉時期,持數珠菩薩像一直在印度較為流行[16]。

圖4 印度持數珠菩薩像

數珠最早可追溯到婆羅門教[17],是濕婆或毗濕奴信徒使用的法具,用以促進修行⑦。公元前 2-3 世紀耆那教經典中提到的數珠是婆羅門教的法具之一[18]。持數珠像在印度教造像中較為常見。例如,比哈爾邦巴特納博物館藏 6 世紀婆羅女神像(圖5-1)、威爾士王子博物館藏梵天像、奧里薩邦博物館藏八臂濕婆像,以及勒柯瑙博物館藏濕婆苦行像[19](圖 5-2)等,這些菩薩像均手持數珠。此外,來自奇拉斯(Chilas)和塔爾潘(Thalpan)的巖畫中也能看到持數珠菩薩像(圖5-3)。到了 8 世紀,只要是表現怒相、多臂、舞立的密教濕婆像中,必有一只手持有數珠[20]。

圖5 持數珠像

(二)數珠的文獻記載

目前學界多認為數珠是在公元 3世紀左右被引入佛教中的。佛教僧眾使用數珠的時代較晚,《梵網經》載,早期僧侶修行頭陀時隨身常備的“十八種物”中并沒有數珠[21];律典為所依的南傳佛教徒也不曾流行過數珠[22]。《木槵子經》《佛說校量數珠功德經》⑧《曼殊室利咒藏中校量數珠功德經》《金剛頂瑜伽數珠經》《諸佛境界攝真經》《守護國界主陀羅尼》《陀羅尼集經》《蘇悉地羯羅經》等佛教經典中有關數珠的記載,側重的內容也各不相同[23]。除《木槵子經》之外,其他均為唐代佛教經典。需注意的是,《木槵子經》是目前最早的一部關于數珠的經典,但《出三藏記集》中并未記載《木槵子經》。最早收錄《木槵子經》的是隋代法經在 594 年編撰的《眾經目錄》,收錄在《小乘修多羅藏錄第二》的《眾經失譯三》中[24]。由此可知,《木槵子經》在當時已失譯。之后,隋代彥琮的《眾經目錄》卷一、費長房的《歷代三寶記》卷十四等都有提及《木槵子經》,但并未見于東晉錄中。唐代道宣的《大唐內典錄》卷八中記載有《木槵子經》,但并未提及失譯[25]。唐代明佺等撰的《大周刊定眾經目錄卷》將《木槵子經》歸入卷十四的重譯卷中[26]。將《木槵子經》歸于東晉時期(317—420)是在730年智升的《開元釋教錄》中[27]。由此可知,在 7 世紀末期,《木槵子經》已是失譯狀態,到 8 世紀才將其歸于東晉錄。基于此,由《木槵子經》推論數珠傳入時代早至東晉并不可靠。在佛教造像中,數珠也是在北周時期才出現的。

三、數珠的修持方式與功能

(一)數珠的修持方式

早期造像中,無論是佛教造像還是印度教造像,數珠均為手持,左手或右手不限,以右手居多。數珠的功能以念佛計數為主,《校量數珠功德經》中的“掐誦”、《曼殊室利咒藏中校量數珠功德經》中的“誦掏”,均表示以掐珠計數的方式計算念佛次數。

數珠在隋唐時期以手持為主。從河南安陽寶山靈泉寺塔林的持數珠造像來看,持數珠者無論是僧人還是信徒,多結跏趺坐于三足憑幾前。自東晉以來,三足憑幾是維摩詰造像的常見道具,也用于士人清談,具有重要的象征和符號意義[28]。例如,河北鄴城北吳莊出土的北齊彌勒五尊像,正面主尊彌勒足下可見坐在三足憑幾前的僧人像[29]。《高僧傳》載竺道生“端坐正容,隱幾而卒”[30]。造像和文獻都表明憑幾與僧眾修持關系密切。值得注意的是,河南安陽張盛墓中除了出土陶數珠之外,也發現了一件瓷質三足憑幾明器[31],表明隋唐時期的河南安陽地區,持數珠的修持方式為憑幾趺坐、掐珠念誦,這可能是中原早期佛教徒修持時的主要方式。宋遼時期的墓葬中也出土了持數珠人物像。例如,四川新津縣鄧雙鄉北宋石室墓,山西平陽侯馬禇村東門外金墓,山西曲沃蘇村金墓磚雕,遼寧朝陽林四家子遼墓,四川廣元杜光世夫婦墓等。

(二)顆數

《佛說木槵子經》卷一載:“當貫木槵子一百八,以常自隨。”對數珠的描述除 108 顆之外,并未載其他。唐代以后的佛教經典中開始出現其他顆數的數珠,如《佛說校量數珠功德經》卷一載:“其數珠者,要當須滿一百八顆,如其難得或為五十四、或二十七、或十四亦皆得用。”《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經》載數珠以 108 顆、54 顆、27 顆等顆數為主,也有 1080顆的。后世也有 36 珠、禪宗用 18 珠等說法。

我國佛教造像中數珠的顆數并不太多。西安北周彌勒像與山東神通寺羅漢像手持的數珠有 70 顆左右。河南安陽陽靈泉寺摩崖塔林 8 座塔中的人物像手持數珠多在 60 顆以上。但造像上的數珠畢竟不是對現實數珠的一比一呈現。在考古所見的實物數珠中,河南安陽張盛墓出土的 3 串陶胎數珠,其中 1 串是 96 顆,另外 2 串是 95 顆。山東濟南四門塔舍利石函內的串珠是20 顆。陜西寶雞法門寺出土的 1 串琥珀念珠是 91顆。宋代墓葬出土的數珠中,江陰夏港北宋末年墓中出土 1 串78 顆串珠[14]65(圖 6-1);福州黃昇墓出土有2 串木數珠,1 串 93 顆、1串 110 顆[32](圖6-2)。這些出土的串珠顆數都不是 108 顆,但考慮到這些串珠受埋藏環境的影響,可能存在有些串珠已朽壞的情況。

圖6 墓葬出土數珠

(三)材質

《佛說木槵子經》中只提到制作數珠的材質為木槵子。初唐時期,《道綽傳》記載:“常自業穿諸木欒子(木槵子)以為數法,遺諸四眾教其稱念。”[33]《佛說校量數珠功德經》中提到制作數珠的材質有鐵、赤銅、珍珠、珊瑚、木槵子、蓮子、因陀啰佉叉(綠寶石)、烏嚧陀啰佉叉(金剛菩提子)、水晶、菩提子等,不同的材質代表著不同的福報和功德。唐代時水晶數珠較為常見,詩人對其多有贊頌⑨。圓仁的《入唐求法巡禮行記》載:“十六日作啟謝相公到寺慰問。兼贈少物。水精念珠兩串。”[34]高麗國王送延壽大師紫水晶數珠[35]。除此之外,唐代僧人慧云手持銅質數珠[36];義真付授圓行沉香念珠一貫[37];日本僧人宗叡帶回“菩提子念珠一貫,金剛子念珠一貫”等[38];常曉和尚帶回有“金剛樹子念珠一貫[39],以上都證明了數珠材質的多樣性。

數珠中最后的母珠,即在串珠的終結部位用一顆稍大的三孔珠,將線的兩端貫通此珠的兩個孔中間,后在第三個孔內穿出。母珠可連接記子或其他飾品,也可由不同材質的珠子組成。河南安陽張盛墓出土的 3 串陶胎數珠,每串均包含兩枚三孔尖頭珠(圖7-1),應是較早的數珠母珠。從初唐時期的佛教造像來看,母珠應在很早時期就已出現。美國火奴魯魯藝術學院藏大唐貞觀三年(629)“鎮海寺比丘僧修善”浮雕中,比丘的左手提 1 串數珠[40](圖 7-2);日本藏唐弘法大師空海的菩提子念珠[41](圖 7-3),均可見數珠中下方的母珠。不空常念持的是菩提子與水晶組成的數珠。大英博物館藏大順三年(892)敦煌絹畫的觀音菩薩(圖7-4)、俄藏柏孜克里克石窟婆羅門(圖7-5)手持的數珠,也可見不同材質的母珠。

圖7 母珠

(四)功能

數珠有兩個功能:(1)僧眾計數持誦的工具,能夠助其修行。據《佛說木槵子經》記載,使用數珠可以“日夜易得修行,未來世中遠離眾苦”。僧人以為“(數珠等)道具及舍利等是持念者之備也,修行悉地無不依此成就也。”《校量數珠功德經》又載,持珠的人即使“不能依法念誦佛名及陀羅尼”,只要他能將念珠“手持隨身”,也會獲功德“如念諸佛誦咒無異”。(2)數珠本身是重要的法具。持念數珠可以抵御邪鬼,甚至治病,會有諸多福報⑩。《劇談錄》中記載,曾有僧人以玉念珠一串贈人,“寶之不但通財,他后亦有官祿”。數珠常以珍稀材質制作,加之修行者常年持誦,佛教徒一般認為數珠具有特殊功德,于是將其作為禮物贈送。例如,玄奘《慶佛光周王滿月并進法服等表》中記載,送數珠“以充道具,以表私歡”[42]。不空臨終之際,將先師所傳菩提子水晶數珠,托中使李憲誠進上留別[43]。以上各例均表明數珠是不同尋常之物。柯嘉豪(John Kieschnick)認為,數珠和佛塔、舍利以及造像一樣,本身就被認為有法力。因此,數珠在后期還被用作護身符[44]。宋遼以后,佛教信仰世俗化,墓葬中出土了多例數珠。數珠很可能是墓主人生前的念佛用品,隨葬數珠就是為了獲得千倍萬倍的冥福[45]。

四、結語

中國古代數珠最早出現于北朝中晚期,初唐后開始流行,隋開皇十五年(595),河南安陽張盛墓出土的陶胎珠為最早的數珠實物證據。數珠源于印度,最早可追溯至婆羅門教,是濕婆或毗濕奴信徒用于計數或計時的工具,后影響印度笈多時期的佛教造像。早期數珠均為手持,顆數不定,材質多樣,后常被視為法力、功德、福報的象征。數珠是佛教中重要的法具,對其研究可深化對佛教造像乃至佛教的認識。

注釋

①數珠,唐以后密教經典多稱為“念珠”。唐慧琳《一切經音義》中將數珠解釋為“掐珠”“掐數珠”;宋法云《翻譯名義集》卷七:“缽塞莫,或云阿喇咤迦二合,此云數珠。”現在多將數珠稱為“佛珠”。持念為主的珠串不僅在佛教中出現,在印度教、基督教、伊斯蘭教、錫克教、耆那教中也都有使用。

②湯淺廉孫.念珠稱呼考[J].大谷學報,1928,9(2):61-72.;一宮嘉孝.數珠考[J].棲神:研究記要/THE SEISHIN:The Journal of Nichiren and Buddhist Studies,1991(63): 77-112.;E. DALE SAUNDERS.Mudra: A study of symbolic gestures in japanese buddhist sculpture[M].Princeton:Princeton University Press,1985:174-177.;GEORGE J. TANABE JR.Telling Beads: The forms and functions of the buddhist rosary in Japan[J].Beitrage des Arbeitskreises Japanische Religionen,2012:1-20.;柯嘉豪.佛教對中國物質文化的影響[M].趙悠,等譯.北京:中西書局,2015.;白化文.瓔珞、華鬘與數珠[J].紫禁城,1999(1):32-36.;張浩然.中國古代數珠發展初探[J].中國佛學,2020(2):133-145.;李翎.數珠與菩提:佛教數珠的使用[J].敦煌學輯刊,2021(3):119-128.

③“無頭像高約 4 英尺,可能矗立在四門塔內,現保存在附近。喜龍仁根據四門塔內的題記年代,將其判斷為北周時期造像,但關于四門塔年代有不同的觀點,因此,該比丘像并不能確定是北周時期。”參見:OSVALD S.Chinese sculpture from the fifth to the fourteenth century : over 900 specimens in stone, bronze, lacquer and wood, principally from northern China[M].London:Ernest Benn,limited,1925.

④據宋丙玲研究,北朝出土串珠的墓葬有16例。其中,河北定縣華塔石函內有圓形珊瑚串珠 14 枚,很可能是早期的佛教念珠。筆者認為僅從當時的文獻與佛教造像來看,并不能確定其為數珠。參見:宋丙玲.考古發現所見北朝頸飾研究[J].四川文物,2016(3):56-64.

⑤出土于墓主人頸骨側,并不能確定是佛數珠。參見:張小麗,王志宏,胡小亭,等.唐代輔君夫人米氏墓清理簡報[J].文博,2015(4):16-27.

⑥“西安東郊清禪寺塔基地宮出土珠子數顆,但不能確定是珠串。”參見:鄭洪春.西安東郊隋舍利墓清理簡報[J].考古與文物,1988(1):61-65.

⑦望月信亨、桑德斯認為數珠起源于婆羅門教;白化文認為數珠由瓔珞和華釐演變而來,來自婆羅門教。

⑧ 《佛說校量數珠功德經》有二譯,即寶思惟譯經《校量數珠功德經》與義凈《數珠功德經》,后義凈本改為《曼殊室利咒藏中校量數珠功德經》。

⑨歐陽詹《智達上人水精念珠歌》、皎然(720—800)《水精數珠歌》、貫休 (823—912)《上馮使君水晶數珠》、曹松《水精念珠》、項斯(836-?)《水晶念珠》及無名詩人的《天竺國胡僧水晶念珠等。參見:《御定全唐詩》.卷三百四十九、卷八百二十一、卷八百三十四、卷七百十七、目録中、七百八十五。

⑩《夷堅志》戊卷三“陳氏鬼疰”載:韶州一婦人得病,用數珠“記其疏數之節,已覺微減”。《陶山集》卷十六《邊氏夫人行狀》載:有邊氏患眼病,“日常焚香誦經,持念諸佛名號,數珠為屢絕”之后視物明的故事。