戰略性新興產業創新政策績效評估及影響因素研究

張敬文 童錦瑤 徐莉

摘 要:創新政策有利于引導和促進戰略性新興產業快速發展,對于我國加速構建現代化產業體系具有重要作用。基于DEA-Malmquist指數法,測算2010—2018年中國戰略性新興產業創新政策績效,并運用面板數據回歸模型探究戰略性新興產業創新政策績效影響因素。研究表明:我國戰略性新興產業創新政策績效整體處于較高水平,并呈現波動上升趨勢,東、中、西部地區的政策績效具有明顯差異;產業規模、企業創新意愿、市場化程度、科技化水平和政策支持力度對創新政策績效影響明顯,科技化水平和政策支持力度對產業創新政策績效具有顯著正向影響。

關鍵詞:戰略性新興產業;創新政策;績效評估;影響因素

本文索引:張敬文,童錦瑤,徐莉.<變量 2>[J].中國商論,2022(04):-145.

中圖分類號:F276 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2022)02(b)--06

黨的十九屆五中全會報告指出堅持創新在現代化建設全局中的核心地位。這一新提法把創新的重要性提升到一個新高度,為我國戰略性新興產業發展和前沿技術研發提供了更好的支持。戰略性新興產業是以創新為驅動力,對經濟社會發展具有重大引領帶動作用的產業,培育壯大戰略性新興產業對推進我國經濟高質量發展具有重要意義。2010年以來,中央和地方政府相繼出臺一系列戰略性新興產業科技創新政策,提升戰略性新興產業創新水平。但這些政策的效果如何未有定論,只有科學評估戰略性新興產業創新政策績效,探究創新政策實施的影響因素,才能保證后續政策調整的及時性及政策的針對性、科學性,實現戰略性新興產業可持續發展。基于此,采用DEA-Malmquist指數模型,結合戰略性新興產業創新屬性,測度戰略性新興產業創新政策的績效,并運用面板回歸模型進一步實證檢驗創新政策實施效果的關鍵影響因素,為更好地發揮創新政策效用提供借鑒。

1 文獻綜述

政策環境對產業技術創新發揮著重要的激勵和引導作用(趙濱元,2021),對創新政策進行評估是學者普遍關注的話題,從已有文獻看,部分學者的研究證實了創新政策對企業創新的積極作用。Kang和Park(2012)認為環境政策也能為企業創新提供良好的制度環境;Boeíng(2016)認為政府補助會擠出企業原有創新投入進而抑制企業創新。Gault(2018)從企業、政府等部門構建創新政策的系統性評估框架。已有大量研究表明,財稅、信貸一系列促進創新的政策措施對企業研發創新具有正向促進作用(龐蘭心和官建成,2018)。芮明杰和韓佳玲(2020)利用雙重差分模型檢驗了創新政策對企業研發創新的促進作用。陳雄輝等(2020)的研究表明,科技政策力度越大,越能提升企業的創新水平,但也有部分學者認為創新政策并不都正向促進研發創新。刑會和王飛(2019)研究發現,戰略性新興產業環境面政策會誘發企業的尋租行為。陳文俊等(2020)對創新政策的研究發現,產業政策對企業創新具有顯著的抑制效應。姚偉民等(2021)對中小企業創新的研究顯示,政府的資助政策對創新產出沒有直接影響,只有通過對科技人員的投入,才能給創新帶來積極影響。

創新政策的實施效果還會受各種因素影響,陳釗和熊瑞祥(2015)認為遵循地方比較優勢能使產業政策發揮更好的效果。Flanagan等(2011)認為政策之間相互作用程度影響創新政策的預期效果。Greenwald和Stiglitz(2013)認為知識稟賦較高的地區,政策會取得更好的效果。俞立平(2018)研究表明,政策執行力度正向促進政策實施效果。產業政策和企業創新之間的關系受區域創新環境影響(王曉珍等,2018)。產業政策效果受市場化水平影響,產業政策對企業創新作用在市場化水平低的地區更明顯(逯東和朱麗,2018)。張超林和王連軍(2019)認為政策效果發揮取決于企業內部治理、市場環境等內外部因素。

綜上所述,創新政策的有效性具有復雜性特征,已有研究對創新政策是否有效促進創新并未達成統一意見,同時,創新政策的實施效果受企業行為、政策制定、地區產業發展環境多種因素的影響,不同地區、不同產業的創新政策實施效果必然具有差異性。因此,針對戰略性新興產業,必須對其產業創新政策是否有效,在什么條件或原則下有效,以及如何更好地發揮作用進行深入研究。

2 戰略性新興產業創新政策績效測度

2.1 測度方法

采用DEA-Malmquist指數模型對戰略性新興產業創新政策績效進行測度。Malmquist指數主要用于計算不同時期生產效率的變化。Fare等將Malmquist指數與DEA理論相結合,適用于對多個決策單元進行動態評價(黃海霞和張治河,2015)。本文運用Malmquist指數,將每個省份作為一個決策單元(DMU),進行戰略性新興產業創新政策績效評價。

Malmquist指數一般采用t和t+1期的幾何平均數來表示,公式為:

(1)

M0可以分解為技術效率(TE)和技術進步(TC):

(2)

技術效率(TE)能繼續分解為規模效率(SE)和純技術效率(PTE):

(3)

TE反映t至t+1期決策單元技術效率的變化程度,當TE>1時,說明相對技術效率提高;TC反映 t ~ t+1 期技術研發或創新能力的進步程度,當 TC>1 時,表明出現技術進步或創新。PTE表示在既定制度、管理水平和技術水平下產業的產出能力,SE反映在制度和管理水平一定的條件下,實際規模與最有生產規模的差距。

本文借鑒俞立平等(2018)的政策測度方法,采用Malmquist指數分解出技術效率來測算政策績效。由于技術效率還包含技術要素,因此需要在原模型中引入一個科技投入指標,剔除其中的技術因素,使新測算出的技術效率不受技術要素的影響,最大限度地代表政策的綜合績效水平。政策績效并不只是某一時期內的政策效果,而是以往政策在某一時刻的反映,應該是一個存量指標,所以在進行分析之前,通過連乘將新的全要素生產率轉化為存量數據。

2.2 數據來源和變量說明

考慮到戰略性新興產業數據的可獲得性,根據國家統計局發布的《戰略性新興產業分類標準》(2018),本文采用與戰略性新興產業具有高度吻合性的高技術產業數據予以替代(邵云飛等,2020),以我國 31個省市為研究對象,搜集2009—2018年各省市數據,其中西藏、青海和新疆的數據有所缺失予以剔除,最終獲得28個省市的戰略性新興產業數據。所有原始數據均來源于《中國統計年鑒》(2010—2019)、《中國科技統計年鑒》(2010—2019)和國家統計局網站。

創新產出指標選擇專利申請量和新產品銷售收入兩個指標,新產品銷售收入采用工業生產成品出廠價格指數進行平減。投入指標選擇R&D資本存量和R&D人員全時當量作為創新資本投入和創新人員投入,其中R&D資本存量的計算采用永續盤存法,研發價格指數的構建借鑒朱平芳(2003)的研究:研發價格指數=0.55×居民消費價格指數+0.45×固定資產投資價格指數,折舊率采用15%。額外增加的技術要素投入指標,參考蔡紹洪等(2019)的研究,采用電信業務額予以替代,并采用GDP價格指數予以平減。

2.3 創新政策績效測算結果

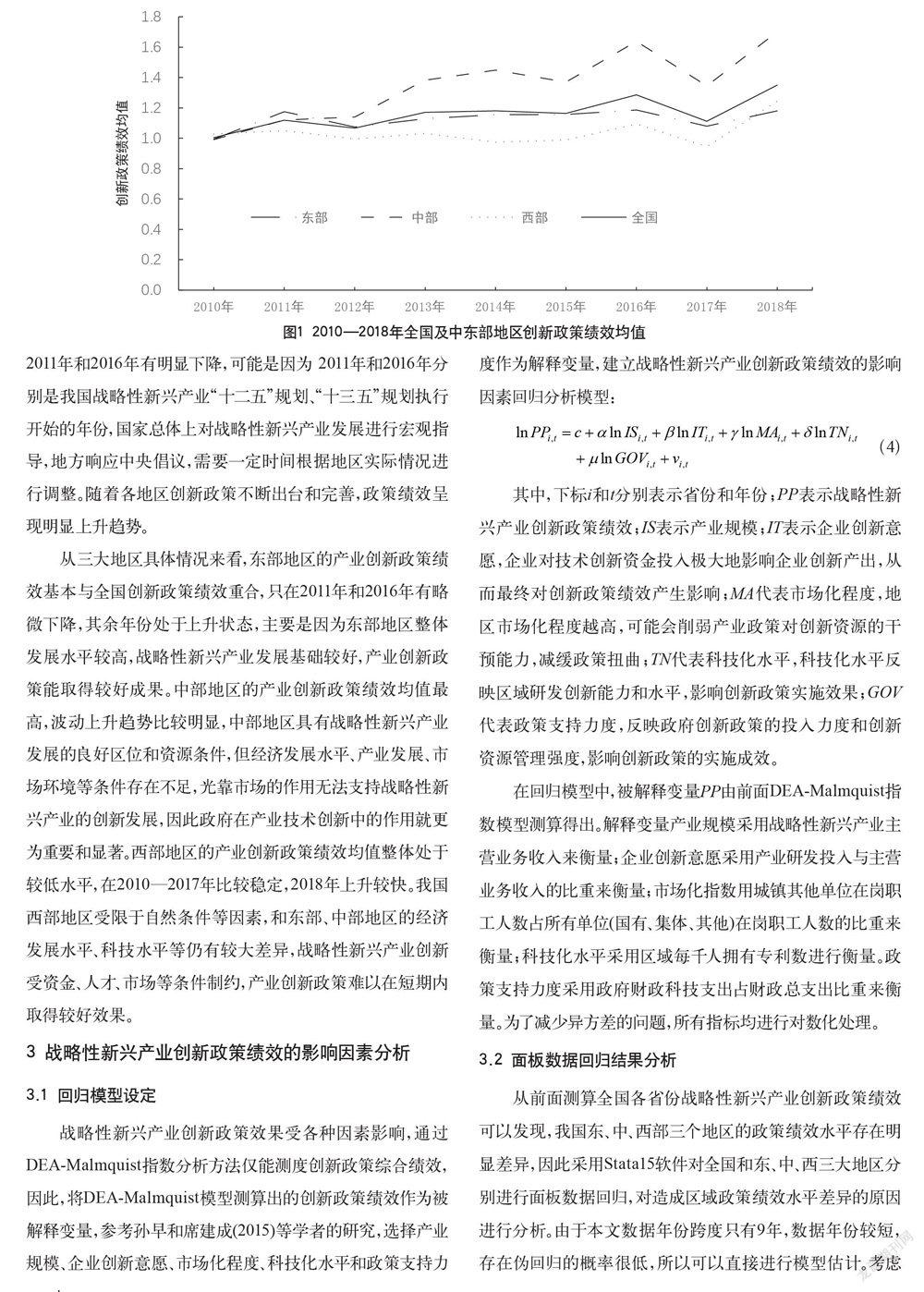

根據DEA-Malmquist指數模型設定,使用DEAP2.1軟件計算出2009—2018年我國各省份戰略性新興產業創新政策的技術效率值及其分解,由于計算出的技術效率值是相對變化值,以2009年為基年,技術效率值始于2010年,因此以2010年的技術效率值為初始值進行連乘得到2010—2018年的存量值,即戰略性新興產業創新政策績效。東、中、西部三大地區戰略性新興產業創新政策績效均值變化如圖1所示。

從全國情況來看,2010—2018年全國戰略性新興產業創新政策績效均值呈現較為穩定的波動上升趨勢,且整體保持較高水平,說明我國2010年以來實施的促進戰略性新興產業創新發展的政策取得了較好的效果。整體比較,全國和三大地區的戰略性新興產業創新政策績效的發展趨勢較一致,在2011年和2016年有明顯下降,可能是因為 2011年和2016年分別是我國戰略性新興產業“十二五”規劃、“十三五”規劃執行開始的年份,國家總體上對戰略性新興產業發展進行宏觀指導,地方響應中央倡議,需要一定時間根據地區實際情況進行調整。隨著各地區創新政策不斷出臺和完善,政策績效呈現明顯上升趨勢。

從三大地區具體情況來看,東部地區的產業創新政策績效基本與全國創新政策績效重合,只在2011年和2016年有略微下降,其余年份處于上升狀態,主要是因為東部地區整體發展水平較高,戰略性新興產業發展基礎較好,產業創新政策能取得較好成果。中部地區的產業創新政策績效均值最高,波動上升趨勢比較明顯,中部地區具有戰略性新興產業發展的良好區位和資源條件,但經濟發展水平、產業發展、市場環境等條件存在不足,光靠市場的作用無法支持戰略性新興產業的創新發展,因此政府在產業技術創新中的作用就更為重要和顯著。西部地區的產業創新政策績效均值整體處于較低水平,在2010—2017年比較穩定,2018年上升較快。我國西部地區受限于自然條件等因素,和東部、中部地區的經濟發展水平、科技水平等仍有較大差異,戰略性新興產業創新受資金、人才、市場等條件制約,產業創新政策難以在短期內取得較好效果。

3 戰略性新興產業創新政策績效的影響因素分析

3.1 回歸模型設定

戰略性新興產業創新政策效果受各種因素影響,通過DEA-Malmquist指數分析方法僅能測度創新政策綜合績效,因此,將DEA-Malmquist模型測算出的創新政策績效作為被解釋變量,參考孫早和席建成(2015)等學者的研究,選擇產業規模、企業創新意愿、市場化程度、科技化水平和政策支持力度作為解釋變量,建立戰略性新興產業創新政策績效的影響因素回歸分析模型:

(4)

其中,下標i和t分別表示省份和年份;PP表示戰略性新興產業創新政策績效;IS表示產業規模;IT表示企業創新意愿,企業對技術創新資金投入極大地影響企業創新產出,從而最終對創新政策績效產生影響;MA代表市場化程度,地區市場化程度越高,可能會削弱產業政策對創新資源的干預能力,減緩政策扭曲;TN代表科技化水平,科技化水平反映區域研發創新能力和水平,影響創新政策實施效果;GOV代表政策支持力度,反映政府創新政策的投入力度和創新資源管理強度,影響創新政策的實施成效。

在回歸模型中,被解釋變量PP由前面DEA-Malmquist指數模型測算得出。解釋變量產業規模采用戰略性新興產業主營業務收入來衡量;企業創新意愿采用產業研發投入與主營業務收入的比重來衡量;市場化指數用城鎮其他單位在崗職工人數占所有單位(國有、集體、其他)在崗職工人數的比重來衡量;科技化水平采用區域每千人擁有專利數進行衡量。政策支持力度采用政府財政科技支出占財政總支出比重來衡量。為了減少異方差的問題,所有指標均進行對數化處理。

3.2 面板數據回歸結果分析

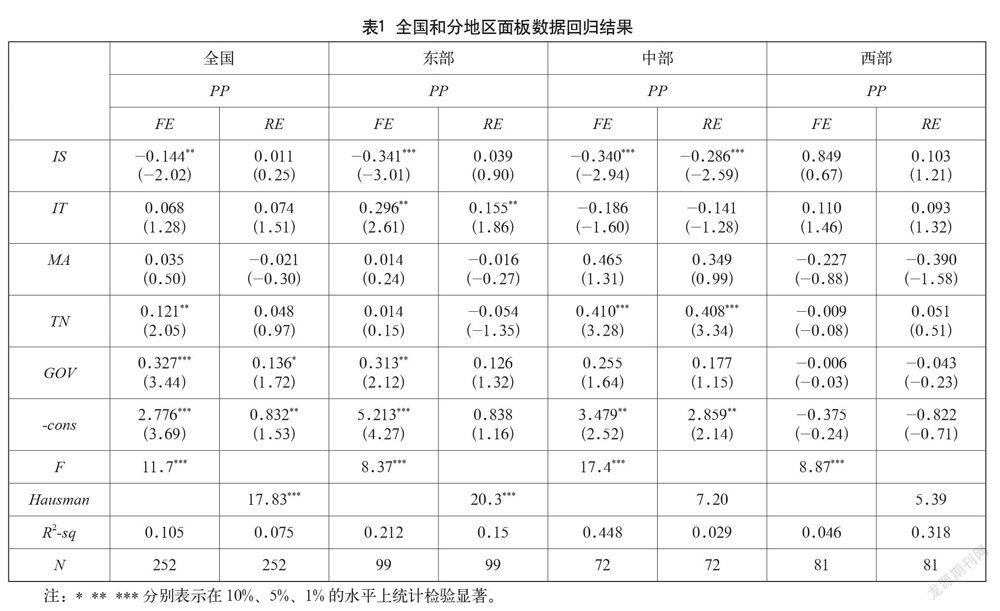

從前面測算全國各省份戰略性新興產業創新政策績效可以發現,我國東、中、西部三個地區的政策績效水平存在明顯差異,因此采用Stata15軟件對全國和東、中、西三大地區分別進行面板數據回歸,對造成區域政策績效水平差異的原因進行分析。由于本文數據年份跨度只有9年,數據年份較短,存在偽回歸的概率很低,所以可以直接進行模型估計。考慮到不同的回歸效應模型對個體效應的處理方式不同,需要從混合效應、隨機效應和固定效應回歸模型中選擇最優模型對戰略性新興產業創新政策績效影響因素進行分析。不同模型估計結果如表1所示。

由表1可以看出,全國和各地區利用普通標準誤進行固定效應回歸得到的 F 統計量,在 1%的顯著性水平上拒絕原假設,表明在混合效應和固定效應中應選擇固定效應模型;全國和東部地區的Hausman檢驗統計量在1%的顯著性水平上拒絕原假設,表明可以選擇固定效應模型。中部和西部地區的Hausman檢驗統計量沒有拒絕原假設,因此選擇隨機效應模型進行分析。

從全國結果來看,產業規模對戰略性新興產業創新政策績效的影響系數為-0.144,在5%的上顯著,表明產業規模的無序擴大會使政策無法發揮應有的效果,甚至產生負效應。企業創新意愿和市場化程度的回歸系數分別為0.068和0.035,沒有通過顯著性檢驗,說明對創新政策績效存在不明顯的正向促進作用。科技化水平的回歸系數為0.121,在5%的水平上著性,說明區域科技水平有助于提高戰略性新興產業創新政策績效。政策支持力度的回歸系數為0.327,在1%的水平上顯著,說明現階段政府創新政策和創新資源的投入和支持對戰略性新興產業創新政策績效的提高具有顯著的正向促進作用。

從分區域看,東部地區企業創新意愿和政策支持力度對戰略性新興產業創新政策績效的回歸系數在5%的水平上顯著為正,市場化程度和科技化水平的回歸系數沒有通過顯著性檢驗,產業規模的回歸系數在1%的水平上顯著為負。說明東部地區產業發展成熟,市場機制比較完善,科技基礎較好,企業創新意愿強。同時,政府注重創新對區域產業發展的驅動作用,對東部地區創新政策績效的提高具有明顯的促進作用,但產業規模過大也可能導致產能過剩,對創新政策績效產生負向影響。

中部地區科技化水平的回歸系數為0.408,通過了1%水平的顯著性檢驗,對產業創新政策績效具有顯著的正向促進作用;市場化程度和政策支持力度的回歸系數沒有通過顯著性檢驗,正向促進作用不明顯;產業規模和企業創新意愿則具有一定的負向效應。表明中部地區戰略性新興產業發展具有一定的產業基礎優勢和資源優勢,但和東部地區仍存在差距,還需要繼續提升科技化水平、完善市場機制及增強政策支持力度,提高創新政策績效。

西部地區產業規模、企業創新意愿和科技化水平的回歸系數為正,但沒有通過顯著性檢驗,對創新政策績效均具有不明顯的正向促進作用;市場化程度和政策支持力度的回歸系數為負,但不顯著,說明對創新政策績效具有不明顯的負向效應。西部地區相較東部和中部地區,更受產業發展基礎和發展條件的約束,一般政策支持方式不適用于西部地區新興產業創新發展,難以提高創新政策績效。現階段,產業規模擴張、企業創新投入增加及科技化水平提升有助于提高創新政策績效。

3.3 分位數回歸結果分析

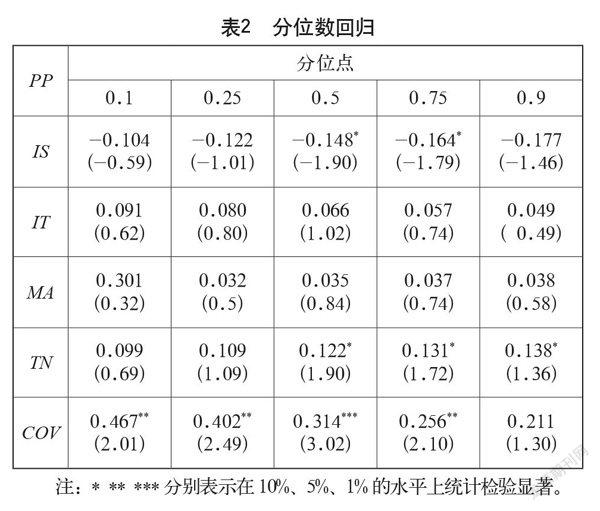

為進一步檢驗面板數據回歸效應模型結果的穩健性,更加深入地分析創新政策不同績效水平與各影響因素的關系,從而揭示戰略性新興產業創新政策出現區域性差異的原因。在面板數據回歸的基礎上,再利用全國28個省份的面板數據進一步進行分位數回歸,回歸結果如表2所示。

從表2可以看出,分位數回歸結果與表1的全國分省面板數據回歸結果基本吻合,說明回歸結果是可靠的。產業規模回歸系數為負,在0.5~0.75的分位點上較為顯著,表明過大的產業規模不利于戰略性新興產業創新政策績效的提高。企業創新意愿和市場化程度在0.1~0.9的分位點上回歸系數均為正數,但不顯著,說明提高企業創新意愿和完善市場機制在一定程度上有助于提高創新政策的實施效果。科技化水平在0.1~0.9的分位點上的回歸系數為正,且在0.5~0.9的分位點上較為顯著,說明通過加大科技投入、加強區域科技基礎設施建設,有利于提高創新政策績效。政策執行力度在0.1~0.9分位點處的回歸系數都為正,且基本比較顯著,表明政策支持力度的提高對創新政策效果的發揮具有顯著促進作用。綜上所述,當戰略性新興產業創新政策績效處于較低水平時,政府有效落實有利于產業創新的政策和措施能顯著提升創新政策績效水平;當創新政策績效處于較高水平時,科技投入和政策執行力仍然是持續提高政策績效的有效手段。

4 結語

本文以2010—2018年我國28個省市戰略性新興產業面板數據為樣本,運用DEA-Malmquist指數模型測算了戰略性新興產業創新政策績效,并通過固定效應回歸和分位數回歸,分析了產業規模、企業創新意愿、市場化程度、科技化水平和政策支持力度五個指標對政策創新績效的影響,得出以下結論和啟示:

第一,我國戰略性新興產業創新政策績效在2010—2018年整體處于較高水平,并呈現波動上升趨勢。隨著我國戰略性新興產業技術水平的提升和產業創新政策體系的完善,創新政策取得了較好的實施效果。

第二,我國東、中、西部地區的戰略性新興產業創新政策績效具有明顯差異,中部地區的政策績效水平最高,東部次之,西部最低。東、中、西部地區在經濟、科技、市場條件、產業基礎和制度環境等客觀條件上存在較大差異,東部地區產業發展、市場發育成熟,市場在產業技術創新中起決定作用,中部地區相較于東部地區發展基礎較差,積極的產業創新政策對產業技術創新的影響較大,政策效果更加明顯。西部地區受客觀發展條件的制約,產業創新政策在短期內難以取得較好的效果,但隨著地區經濟、科技、制度和產業發展水平的提升,政策效果逐漸顯現。

第三,科技化水平和政策支持力度對我中國戰略性新興產業政策績效具有顯著的促進作用,企業創新意愿和市場化程度則沒有呈現顯著的促進作用,產業規模具有顯著的負向作用。分地區回歸結果顯示,戰略性新興產業創新政策績效受產業規模、企業創新意愿五個因素的影響程度具有一定差異。為進一步提高我國戰略性新興產業創新政策績效,首先,政府應當積極發揮政策的引導作用,根據產業發展階段的實際需求和不同區域產業發展、經濟環境等方面的差異,有針對性地制定創新促進政策。其次,加大對科技發展落后地區的科技投入支持力度,促進地區技術進步;鼓勵社會資本投入新興產業創新中,降低企業研發成本,提高企業自主創新的主動性。最后,強化監督責任,通過加強制定行業規范標準和監督市場主體投資行為等措施,引導產業有序發展,避免因為規模擴大而造成產能過剩或同質化競爭。

參考文獻

趙濱元.京津冀協同創新績效影響因素分析:基于空間杜賓模型[J]. 商業經濟研究,2021(1):162-166.

Kang K, Park H. Influence of government R&D support and inter-firm collaborations on innovation in Korean biotechnology SMEs[J]. Technovation,2012,32(1):68-78.

Boeíng P. The allocation and effectiveness of China’s R&D subsidies-evidence from listed firms[J]. Research Policy, 2016, 45(9).

Gault F. Defining and measuring innovation in all sectors of the economy [J]. Research Policy,2018,47(3):617-622.

龐蘭心,官建成.政府財稅政策對高技術企業創新和增長的影響[J]. 科學學研究,2018,36(12):2259-2269.

芮明杰,韓佳玲.產業政策對企業研發創新的影響研究:基于促進創新型產業政策“信心效應”的視角[J].經濟與管理研究,2020,41(9):78-97.

陳雄輝,楚鵬飛,羅曉晴,等.科技政策對企業創新的作用機制研究:以廣東省為例的實證分析[J]. 技術經濟,2020,39(12):61-68.

邢會,王飛,高素英.戰略性新興產業政策促進企業實質性創新了嗎:基于“尋租”調節效應的視角[J].產經評論,2019, 10(1):86-99.

陳文俊,彭有為,胡心怡.戰略性新興產業政策是否提升了創新績效[J]. 科研管理,2020,41(1):22-34.

姚偉民,李燕,狄振鵬.政府資助對中小企業創新研發的影響[J]. 技術經濟,2021,40(4):12-18.

陳釗,熊瑞祥.比較優勢與產業政策效果:來自出口加工區準實驗的證據[J].管理世界,2015(8):67-80.

Flanagan K, Uyarra E, Laranja M. Reconceptualising the policy mix for innovation[J]. Research Policy, 2011,40(5):702-713.

Greenwald B, Stiglitz J. Industrial policies, the creation of a learning society, and economic development[J].The Industrial Policy Revolution,2013:43-71.

王曉珍,鄒鴻輝,高偉.產業政策有效性分析:來自風電企業產權性質及區域創新環境異質性的考量[J].科學學研究,2018(2):228-238.

俞立平,章美嬌,王作功.中國地區高技術產業政策評估及影響因素研究[J].科學學研究,2018,36(1):28-36.

逯東,朱麗.市場化水平、戰略性新興產業政策與企業創新[J]. 產業經濟研究,2018(2):65-77.

張超林,王連軍,袁立華.產業政策對企業技術效率的異質性影響研究:基于中國制造業上市公司的實證檢驗[J]. 產業經濟研究,2019(5):39-50.

黃海霞,張治河.中國戰略性新興產業的技術創新效率:基于DEA-Malmquist指數模型[J].技術經濟,2015,34(1):21-27+68.

朱平芳,徐偉民.政府的科技激勵政策對大中型工業企業R&D投入及其專利產出的影響:上海市的實證研究[J].經濟研究,2003(6):45-53+94.

邵云飛,穆榮平,李剛磊.我國戰略性新興產業創新能力評價及政策研究[J].科技進步與對策,2020,37(2):66-73.

蔡紹洪,彭長生,俞立平.企業規模對創新政策績效的影響研究:以高技術產業為例[J]. 中國軟科學,2019(9):37-50.

孫早,席建成.中國式產業政策的實施效果:產業升級還是短期經濟增長[J].中國工業經濟,2015,328(7):52-67.

Research on Performance Evaluation and Influencing Factors of Innovation Policy for Strategic Emerging Industries

1.Jiangxi Normal University Nanchang, Jiangxi 330022

2.Jiangxi Normal University, Regional Innovation and Entrepreneurship Research Center

Nanchang, Jiangxi 330022

ZHANG Jingwen1,2 TONG Jinyao1 XU Li1

Abstract: Innovation policy helps to guide and promote the rapid development of strategic emerging industries and plays an important role in accelerating the construction of modern industrial system in China. Based on the DEA-Malmquist index method, this study measures the innovation policy performance of China’s strategic emerging industries from 2010 to 2018, and uses the panel data regression model to explore the influencing factors of strategic emerging industry innovation policy performance. The research shows that the innovation policy performance of strategic emerging industries in China is at a high level as a whole, and shows a fluctuating upward trend, and there are obvious differences in policy performance among the eastern, central and western regions. Industrial scale, enterprise innovation willingness, degree of marketization, scientific and technological level and policy support have a significant impact on innovation policy performance, while scientific and technological level and policy support have a significant positive impact on industrial innovation policy performance.

Keywords: strategic emerging industries; innovation policy; performance evaluation; influencing factors