徐州市新型研發機構建設現狀分析

王 策

(徐州市高新技術創業服務中心,江蘇 徐州 221000)

0 引言

2019年9月,國家科技部印發了《關于促進新型研發機構發展的指導意見》,提出“新型研發機構是聚焦科技創新需求,主要從事科學研究、技術創新和研發服務,投資主體多元化、管理制度現代化、運行機制市場化、用人機制靈活的獨立法人機構,可依法注冊為科技類民辦非企業單位(社會服務機構)、事業單位和企業”[1]。對新型研發機構進行明確定義,這對于推動各地新型研發機構健康、規范、有序發展具有重要的指導意義。

1 建設現狀

1.1 從無到有,實現量的突破

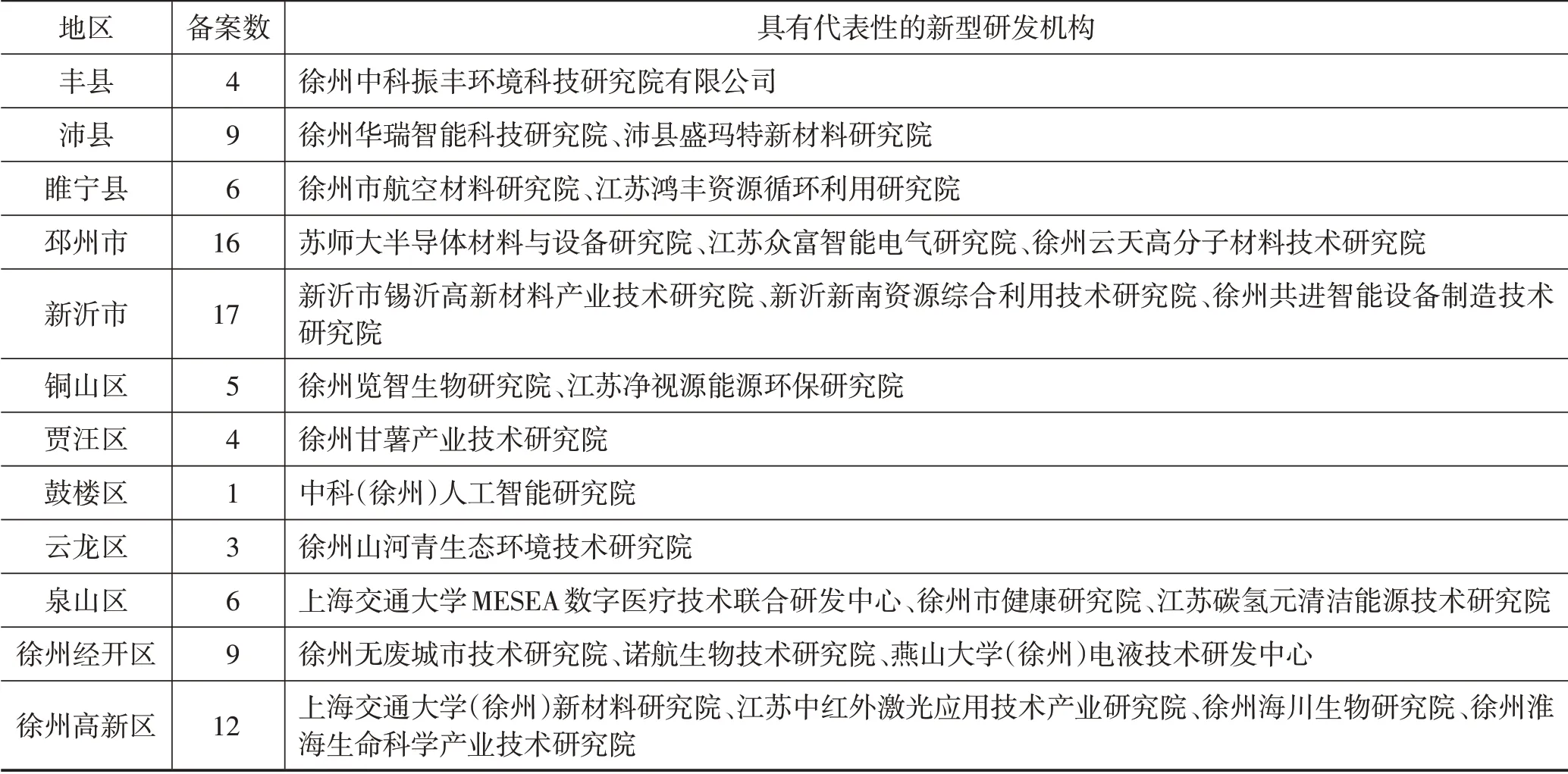

2018年11月,徐州市委、市政府出臺《關于加快新型研發機構建設的實施意見》,通過政策引導啟動了新型研發機構培育與備案工作,掀起了徐州市新型研發機構建設熱潮。2019年1月,徐州市科技局圍繞徐州市主導產業和戰略性新興產業規劃布局,首批備案了4家市級新型研發機構,實現了徐州市新型研發機構從無到有的歷史性突破,為徐州科技創新激發新活力、高質量發展注入新動能。經過兩年多的培育發展,截至2020年底,徐州市分6個批次累計備案新型研發機構92家,注冊類型均為企業,具體涵蓋了裝備與智能制造、生物醫藥、新能源、新材料、環境保護與資源綜合利用、現代農業等多個產業領域,實現了新型研發機構建設各縣(市、區)全覆蓋(見表1)。

表1 徐州市企業研發機構地區分布情況

1.2 從有到優,實現質的飛躍

徐州市新型研發機構建設工作啟動較晚,正處在初創期階段,把握發展趨勢、找準發展定位尤為重要。2020年底,徐州市科技局對2019年備案的29家新型研發機構開展了考核評價工作,據不完全統計,專職人員達到430人,其中專職研發人員294人;擁有高級職稱的專家164人,其中72人在新型研發機構中持股;非專職研究生以上學歷人數達到202人,其中博士學歷118人;聘用職業經理人21名;累計投入24 359萬元,其中已發生研發費用5 647.5萬元;地方政府入股9 540萬元,提供運營經費支持4 615萬元,設備投入1 041.8萬元;承擔市級以上科技計劃項目16項,獲支持資金1 405萬元;服務企業235家,橫向合同金額5 547萬元;累計專利申請數382項,其中發明專利249項;多個研發項目獲批省級以上科研項目立項支持,科技成果轉移轉化成效明顯。

2 相關案例

2.1 上海交通大學MESEA數字醫療技術聯合研發中心

2018年11月,由上海交通大學及戴尅戎院士團隊、江蘇亓盟增材制造研究院有限公司、徐州泉山區三方合作共建。聯合研發中心主要從事3D打印定制化醫療器械智能設計、3D打印醫療應用大數據平臺等關鍵技術的研發等。經過2年多的技術攻關,已突破醫學影像三維重建軟件等產業共性技術,同時突破了定制式手術導板等產品的數字化設計技術、3D打印生產制造關鍵技術、生物力學分析技術,并形成了一批具有核心競爭力的定制式二類醫療器械產品,填補國內空白,打破國外壟斷。目前,已累計申請發明專利5項、實用新型專利9項、外觀設計專利2項;軟件著作權10項;注冊醫療器械產品8個;牽頭承擔、參與2020年度國家重點研發計劃產業共性關鍵技術研究項目各1項;牽頭承擔2020年度徐州重點研發計劃產業共性關鍵技術研究項目1項。

2.2 新沂市錫沂高新材料產業技術研究院

2019年10月,由江蘇師范大學陳浩教授團隊、江蘇師范大學、江蘇錫沂高新區三方合作共建。研究院主要開展材料科學研究、高效節能設備技術研究與試驗發展、高效節能照明技術開發、光電材料及硅基材料的技術開發等。經過近2年發展,研究院已在高光效熒光透明陶瓷、高質量激光單晶光纖、智能顯示用超薄透明陶瓷面板等9項核心關鍵技術研發方面取得突破。目前,已累計形成3項國內及國際PCT發明專利;服務新沂市陶瓷、能源、石英材料等領域的地方企業近40家,簽訂科技聯合研發項目35項,總服務經費4 447萬元;孵化衍生科技型企業4家;引進山東大學、華東師范大學等11個高校專家團隊,主動對接企業需求;榮獲2019年度錫沂高新區科技創新獎;獲批2020年度徐州市特種陶瓷工業設計中心平臺項目,并積極申報CMA-CNAS資質。

3 存在問題

3.1 總體數量偏少,區域發展不平衡

從建設數量來看,徐州市新型研發機構建設工作起步較晚,已備案數量相比省內先進地區、發達城市(如南京市新型研發機構建設數量已達300余家)還是較少,且處于嘗試探索階段,單個機構規模較小,輻射帶動作用不明顯;從區域分布來看,徐州市新型研發機構呈零星、分散狀態,超過半數的新型研發機構分布在新沂市(18.48%)、邳州市(17.39%)、徐州高新技術產業開發區(13.04%)、徐州經濟技術開發區(9.78%)等經濟實力較強、創新氛圍濃厚的地區,而鼓樓區、云龍區、豐縣、賈汪區等創新能力較弱的地區建設數量相對較少;從技術領域來看,四分之三的新型研發機構研究的技術領域集中在新材料(29.35%)、裝備與智能制造(23.91%)、生物醫藥與大健康(21.74%)等戰略性新興產業,而現代農業、新能源與高效節能等傳統優勢產業和民生領域相對發展較弱。

3.2 政策指導不足,運行機制不完善

從政策配套來看,徐州市針對新型研發機構建設的專門文件僅有《關于加快新型研發機構建設的實施意見》,提出“對初創期市級新型研發機構,采用獎勵性后補助方式擇優給予最高70萬元經費支持”[2]。就全市而言,政府支持、引導新型研發機構建設和發展的方式比較單一,且經費數額較小、用途受限,同時缺乏其他財政、稅收、人才扶持政策等方面的保障措施,激勵作用有限;從管理機制來看,徐州市新型研發機構均為“人才團隊+地方政府+高校院所/行業龍頭企業”多方共建的企業法人運行模式,在建設初期,多元化投資主體尚處在磨合期,未能完全找準自身定位,研發團隊凝聚力不足,存在組織固化現象,部分新型研發機構仍延續著高校院所或科研機構的考核、激勵方式,未能建立科學高效的管理運行機制。

3.3 創新活力較弱,造血功能待提升

從研發能力來看,部分新型研發機構存在研發費用投入不足、儀器設備共享度不高、高水平科研人員缺口較大等問題,依靠地方政府扶持發展,機構的自主創新能力較弱,自我造血能力缺乏;同時,新型研發機構作為新興事物,目前社會認知度較低,服務企業對其信任度也不夠高,導致新型研發機構建設進程相對遲緩,個別機構甚至存在生存壓力;從研發結構來看,部分新型研發機構則過于注重創新價值鏈后端環節的市場效應,往往會傾向于承接“短、平、快”項目,不愿在前瞻性項目研究上下功夫,檢驗檢測、企業孵化成為其主要業務和服務收入來源,逐漸失去市場競爭優勢;部分人才團隊不能充分整合和利用依托合作高校平臺的創新資源,科技原始創新有效供給不足,造成新型研發機構主攻研發方向不聚焦,難以集中有限的優勢資源實現核心關鍵技術的突破。

4 思考建議

4.1 加強頂層設計,形成新型研發機構發展強大合力

徐州市應學習廣東省、上海市等國內先發省市的先進經驗和參照南京、蘇州等省內先進城市的成功做法,進一步強化新型研發機構政策體系的頂層設計和整體布局,配套出臺專項扶持政策;編制徐州市新型研發機構“十四五”發展規劃,對新型研發機構的功能定位、發展目標、研發方向、運行機制等方面進行整體性、協調性、可持續性的規劃布局,發揮“引導”作用,助力新型研發機構長遠健康發展;統籌空間布局、產業結構和區域經濟綜合承載力,適配符合各縣(市、區)產業發展規劃與目標的新型研發機構,從市級層面規劃其功能范圍與邊界,避免同質細分領域重復建設[3];鼓勵各縣(市、區)出臺配套實施細則,形成上下聯動的政策保障體系,加強科技、財政、稅務等相關部門的協調配合,優化營商環境,提升服務效能。

4.2 加大財政投入,完善新型研發機構管理體制機制

加大財政資金投入,擴大徐州市新型研發機構專項資金使用范圍,除用于支持新型研發機構啟動建設、績效獎勵外,還應對非財政經費支持的研發費用及創新成果產業化等按比例進行獎補;對經市政府批準建設的產業技術研究院和重大新型研發機構,給予分級、分檔支持,采取“一事一議”方式確定補助金額,鼓勵各縣(市、區)通過科技創新券的聯動機制,創新新型研發機構扶持模式;依托“大院大所”合作對接平臺,建立“企業出題,新型研發機構破題”的技術創新機制和成果轉化機制[4],加強與企業、產業、市場的有效銜接,準確把握創新目標和研發導向,形成集“基礎研究-技術研發-市場應用-企業孵化”于一體的科技創新全鏈條,打通科技創新成果轉移轉化新路徑。

4.3 注重創新發展,增強新型研發機構自身造血能力

徐州市新型研發機構應利用“體制機制活”的先天優勢,不斷整合優化技術、人才、資金、信息等資源要素,進行關鍵核心技術的源頭創新和科研攻關,以創新激發裂變動能,促進區域戰略性新興產業高質量發展;鼓勵新型研發機構加大對高層次人才的引進與培養力度,實施技術研發項目負責制,在技術路線制定、科研團隊管理、研發經費使用等方面賦予項目負責人一定的自主權,同時需探索和建立鼓勵創新、寬容失敗的容錯糾錯機制,消除科研人才的顧慮,最大限度地激發科研人員的創新潛力和創造活力;遴選一批功能定位明確、建設成效明顯、創新能力較強的新型研發機構,總結發展實踐經驗,推廣宣傳有益做法,向社會展示新型研發機構的創新競爭優勢,提高社會認知度和建設熱情,實現良性循環持續發展。