問題解決視角下的應用題審題策略

韋宏 廖怡寧 余秀園 李玉婷 雷嘉穎

[摘 要]在小學數學的題型中,應用題的類型和題材最為豐富,也是難度最大的。學生對應用題的審題是做題的第一步,也是解題的關鍵步驟。在應用題審題教學中,教師可以引導學生通過一讀命題、故事背景;二讀數量、數量關系;三描述過程,體現程序性表達,從而幫助學生在審題環節厘清數量關系,實現問題的順利解決。

[關鍵詞]問題解決;應用題;審題;策略

[中圖分類號] G623.5[文獻標識碼] A[文章編號] 1007-9068(2022)35-0024-03

《義務教育數學課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)指出,課程目標的設置需要學生能夠體會數學與生活之間的聯系,在探索真實情境所蘊含的關系中,發現問題和提出問題,運用數學和其他學科的知識與方法分析問題和解決問題。因此,數學教學應該注重對學生問題解決能力的培養,使學生在問題解決的過程中感受數學與生活的密切聯系。由此可見,數學問題的解決實質上是學生理解數學問題內涵和本質的過程,數學的學習對培養學生的問題解決能力至關重要。

《現代漢語詞典》中,“應用”一詞表示“直接用于生活或生產的”。數學應用題則可理解為與生產生活密切相關的實際問題。本研究中的應用題指的是將數學知識融入現實的生活情境的題目,或在生活情境中賦予數量關系,并用文字、圖表和數學符號等表示的題目。在小學數學課程中,應用題的占比很大,教材習題、例題、考試試卷以及課內外作業中都會設置應用題的題型,常見的有工程問題、利率問題、購物問題、追及相遇問題、列方程問題等。

波利亞將數學解題的四個階段定為:(1)理解題目;(2)擬訂方案;(3)執行方案;(4)回顧。將理解題目放在解題四個階段的首位,可見審題環節對整個解題過程的重要性,因此學生解應用題的前提是學會審題。“工欲善其事,必先利其器。”良好的審題習慣是問題解決的開端,只有審清題意才能正確地解決問題。當前,在應用題審題的教學中,部分教師僅是簡單地講解教材中對應的知識點,并按照教材例題的審題和解題步驟按部就班地傳授給學生。這樣做,學生很容易形成思維定式,當他們遇到數量較大或數量關系較復雜的應用題時,就會出現“看不懂題目”“不會解題”的現象。學生無法理解題目中的數量關系,也就無法形成解題的思路,進而導致對數學學習提不起興趣。因此,審題策略的教學一直是小學數學解題研究中值得關注的方向。

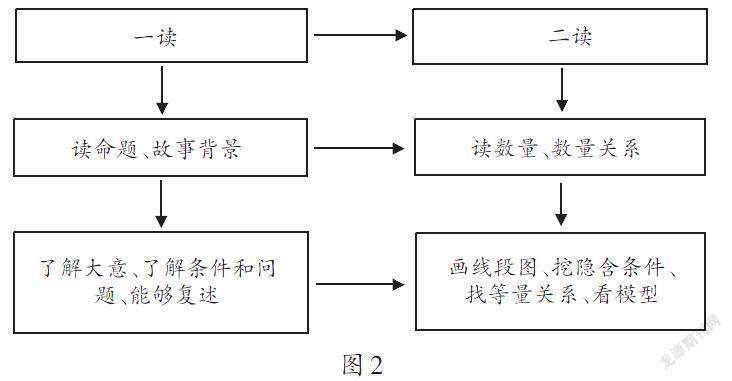

建構主義理論認為,知識與能力不僅限于教師的言傳身教,還需要學生結合自身的生活經驗及知識水平進行獨立構建來獲得。因此,在課堂教學中,教師的教學要始終圍繞學生展開,即學生是學習的主體,教師要重視激發學生主動學習的興趣,而不是將知識強行灌輸給學生。在應用題的審題環節,學生應該將自己的生活經驗與數學知識建立聯系,結合日常生活經驗及知識水平進行建構。基于此,本文將數學審題環節的具體策略解讀為“二讀一程序”,對應用題的重要性以及“二讀一程序”的審題步驟進行論述,并結合具體的實例進行分析,旨在為教師教學應用題的審題和解題技巧提供參考,亦可提高學生的數學學習興趣和解題的能力。

一、小學數學應用題的重要性

1.提高學生對數學知識的應用意識

新課標在核心素養的構成中指出,在義務教育階段,數學語言主要表現為:數據意識或數據觀念、模型意識或模型觀念、應用意識,并使得學生能夠有意識地運用數學語言表達現實生活與其他學科中事物的性質、關系和規律等。新課標將學生對數學知識的應用意識作為核心素養之一,可見將數學應用于現實生活的重要性。小學數學應用題的解題對培養學生的問題意識和促進學生的思維發展具有現實意義,若學生借助生活情境,從解應用題中掌握了解決實際問題的方法,就能避免淪為理論的“巨人”,實踐的“矮子”。學生將數學知識應用于現實生活,既是素質教育的要求,也是他們基礎能力提升的重要保證,而小學數學應用題的設置,能夠提高學生的數學問題意識和解決生活問題的能力。

2.加強數學知識與學生生活的聯系

吳正憲老師說過,數學來源于生活,應用于生活。這表明數學教學應與學生的生活相結合,要將數學知識融入現實生活,讓學生在生活中運用數學知識。在問題解決的視角下,應用題解題的教學要注意加強數學知識與學生生活的聯系,同時讓學生在解答應用題的過程中,學會運用所學知識和思想方法去思考和解決問題。新課標在總目標中提出,學生能夠通過義務教育階段的數學學習,獲得適應未來生活和進一步發展所必需的數學基礎知識、基本技能、基本思想和基本活動經驗。因此,學生解答應用題的過程相當于學生在解決生活中的實際問題。當學生面對實際問題時,他們能夠主動嘗試從數學的角度和用數學的方法尋求解決問題的策略;當學生面對新的知識點時,他們能夠主動尋找其實際的生活背景,從而讓數學知識走進自己的日常生活中。

二、應用題審題“二讀一程序”的策略

1.一讀

“一讀”就是讀題目中的命題或故事中的生活場景。波利亞指出,對你所不理解的問題作出答復是愚蠢的。問題解決的首要環節是審題,即熟悉問題。可見,解題前讀題,進而理解題意至關重要。在小學數學應用題的教學中,為切實提高學生解應用題的能力,就需要培養學生讀懂題目的能力,如讓學生讀題后說出“題目中包含了幾個故事?是什么樣的生活場景?未知量是什么?我們需要做什么?”根據皮亞杰的認知發展階段理論,小學生(6-12歲)處于具體運算階段,因此在應用題審題環節的教學中,教師就要從培養學生認真觀察和仔細閱讀的能力入手。首先,觀察是學生獲得表層信息的第一步,尤其是低年級學生,他們識字較少,教材中應用題的呈現則更多的為圖、表的形式,此時,教師需要抓住教材特點并結合學生的認知情況,引導學生多觀察、會觀察。其次,閱讀對學生審題能力的培養也非常重要。隨著學習的不斷深入,問題中用文字敘述的背景逐漸豐富,如果學生的閱讀不過關,看到大段的文字時就會出現畏難的心理,進而放棄對題目的進一步理解。因此,讓學生讀懂題目中的故事和背景,是他們解題成功的前提。教師可引導學生進行如下步驟:第一,通讀,讀清故事的場景有幾個;第二,細讀,讀懂其中的數學背景和因果關系;第三,復述題目大意。

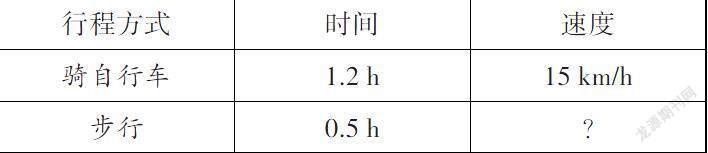

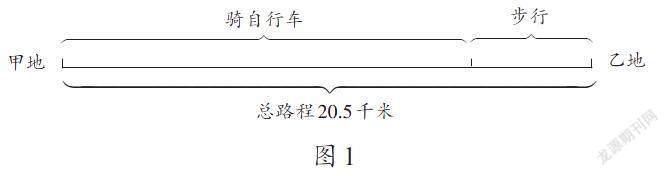

【例1】行程問題:甲、乙兩地相距20.5千米,小華從甲地到乙地,先騎自行車行了1.2小時,每小時行15千米,后改為步行,行0.5小時到達乙地,問小華步行每小時行多少千米?

一讀:第一,通讀故事場景,題目告知的是行程問題,行程方式為先騎自行車后步行,這是一個騎行和步行的故事;第二,細讀數學背景,兩地相距20.5千米,小華從甲地到乙地先騎行1.2小時,每小時行15千米,后步行0.5小時到達乙地;第三,復述題目大意,已知總路程,分兩段走,第一段知道了時間和速度,第二段知道了時間,需要求出第二段的速度。

通過以上的一讀步驟,得到的場景為:已知甲、乙兩地相距20.5千米,問其中一段的步行速度是多少?

2.二讀

波利亞認為,在數學解題中,需要將題目的主要部分分離出來,而未知量、已知量和條件是一道“求解題”的主要部分。在數學審題過程中完成一讀并初步理解題意后,緊接著要進行“二讀”深入理解問題,讀數量和數量之間的關系——先讀出題目中的已知量是什么,再讀出數量之間有什么關系。未知量、已知量和條件是解題的關鍵,學生需要仔細理解各數據的含義并厘清題目各部分的關系。根據建構主義理論,學生在結合自己的知識經驗進行自主思考和探索的過程中,需要教師的引導。學生一讀問題背景后,需再深讀問題,思考有可能用到哪些相關的知識和題型,這類題型在解題過程中具體應該運用什么公式、定理及推理,從而確定問題解決的方向,并解決現有的問題。當學生無法正確理解題意、不能厘清題目的數量關系時,他們是無法進行邏輯分析和推理,也無法結合題目條件正確運用運算法則、公式和定理的。此時,需要教師引導學生正確讀懂題目的數量關系,并由此進行推理,這是列式計算的基礎。在教學解應用題時,教師不應急于讓學生做題,而應提供給學生表達的機會,讓學生從自己的認識出發,用自己的語言表達已知數據的含義及他是如何理解這些數據的。這個表達環節,既培養了學生的語言表達能力,又提升了學生的學習信心,同時教師也充分了解了學生的思維過程。應用題來源于學生的日常生活,雖然在解題教學中關注較多的是數量和數量關系,但是本質上是在培養學生解決生活問題的能力。

【例2】繼續討論例1的行程問題。

學生通過一讀,弄清了題目的大概含義,并表現出解題的興趣,或許學生已經有了一些初步的想法。此時,教師需要進一步引導學生思考:第一,在一讀環節中已完成讀命題、故事背景和梳理已知的數量,那么如何通過作圖更直觀地呈現行程問題中的已知數據;第二,行程問題的相關公式是什么;第三,已知的數量之間有什么樣的關系,包括哪些是顯性數據,哪些是隱性數據。

二讀:第一,結合題意畫出線段圖(如圖1),學生在作圖的過程中能夠提高抽象思維能力;第二,通過畫出的線段圖,學生可以引出解本題需要用到的路程公式:路程=速度×時間;第三,學生可以發現隱含數據——騎自行車走的路程為15×1.2=18(千米),進而通過總路程減去騎自行車走的路程算出步行的路程,再將路程公式轉換為速度=路程÷時間,即可求出步行的速度。

3.程序

不同領域的學者關于知識有著不同的分類標準,吳慶麟教授曾對各類知識作了一個最基本的區分:陳述性知識與程序性知識。其中,程序性知識并不停留在人們僅能說說而已的狀態,它是關于人怎樣做事的知識。可見,程序性知識是關于“怎樣做”的知識,是個體用于完成某項任務或解決某類問題的一套行為步驟。在問題解決視角下,學生需要讀懂并厘清題目的故事背景和數量之間的關系,只有將自己的想法按照程序化的步驟表達,才能進一步構思解題的設想,讓審題目標和任務更清晰。因此,學生需要規范、練習并記憶應用題審題的程序化步驟。基于此,本文將小學數學應用題審題環節的程序圖總結如下:

形象具體的程序性審題步驟,能夠在應用題解題的教學過程中為教師審題環節的教學策略提供參考,從而培養學生的數學閱讀習慣,提高學生應用題的審題能力。

審題是解決問題的前提,審題環節在解題過程中必不可少。學生要對題目中的文字反復閱讀,提取故事背景,挖掘隱含條件,處理數量關系,從而獲取解題的途徑。在小學數學應用題解題的教學過程中,教師需要注意培養學生的審題習慣,提高學生的審題能力,引導學生在審題環節讀懂題意,學會分析問題,從而提高學生問題解決的能力和應用數學知識的意識。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 中華人民共和國教育部.義務教育數學課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2] 中國社會科學院語言研究所詞典編輯室.現代漢語詞典[M].第7版.北京:商務印書館,2016.

[3] 李青蘭.小學數學應用題解題技巧能力培養策略分析[J].數學學習與研究,2021(26):149-150.

[4] 波利亞.怎樣解題:數學思維的新方法[M].涂泓,馮承天,譯.上海:上海科技教育出版社,2018.

[5] 吳慶麟.認知教學心理學[M].上海:上海科學技術出版社,2000.

(責編 李琪琦)